SVX日記

2004-09-09(Thu) 続・シリアルポート考察

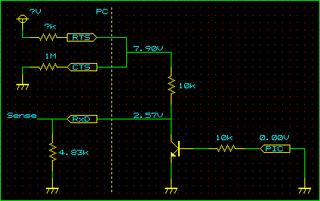

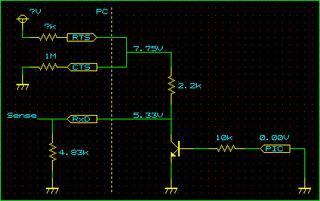

昨日、PCのシリアルポートのRxDピン内部に存在する抵抗値、いうなれば下流側の抵抗値を計算して推測したが、よく考えたらRTS-CTSピン内部の制限抵抗値、上流側の抵抗値も知ることができるのではないかと気づいた。しかも、新たに回路を起こしてテストする必要もなく、昨日のデータを元に再び方程式を解くだけである。

昨日の計算では通常の方程式だったが、今日のは連立方程式が必要だ。久々に学校の勉強が役立つ瞬間である。ゴチャゴチャと式を書きつらね、結果を得る。電圧は8.04V、制限抵抗は263Ωであることが判明した。

ここまでわかると、さらにいくつかの考察ができる。今回RTS-CTSからトランジスタの間の抵抗を2.2kに変更することで問題の解決を図ったが、この抵抗自体がさほど必要でないことがわかるのだ。2.2kの抵抗を挟んだ場合に流れる電流は1.1mAだが、抵抗を無くしても1.6mAに増大するだけなのである。

さらに、RTS-CTSからグランドに短絡した場合も計算できる。その場合は、30.6mAが流れて制限抵抗に0.246Wの損失が発生する。フツーの抵抗は1/4Wでそれだとギリギリ(おそらくかなり熱くなるレベル)であるから、内部の制限抵抗は、たぶんちょっと大き目の抵抗なんだろうな。RS-232Cの規格には「短絡を許容する」という条件があるが、なるほど、こういった制限抵抗が付加されていることにより規格に適合しているのだ。なるほろー。

2017-09-09(Sat) ひょうたん収穫、レザークラフトで定期入れ

ひょうたんの子どもたちがポツポツとついてきたし、長男の大きさがエラいことになってきたので、長男だけ収穫することにした。ちょっと早いような気もするが。

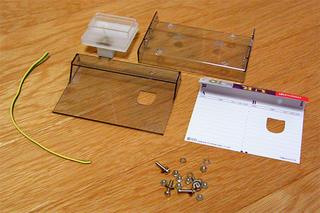

コピー用紙で試作して、サイズを確かめた後、GIMP上に清書して、レーザープリンタで印刷。型紙を作って端切れの上に配置し、切り分ける。端切れは756円だったが、カミさんのカードケース分を取っても、1/3くらい残った。もうひとつナニか作れるくらい。

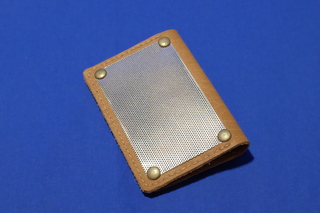

ちなみに、ちょっと特殊な機能とは、片面のアルミのパンチングで、静電気に対処するためのもの。職場に出入りする際、IDカードをタッチしてから、アルミ部分に指を触れつつ、ドアノブに接触させることで、静電気のパチッという現象を避けるためのものだ。

先に、革とパンチングを適切な大きさにカットして、双方に下穴を開け、カシメでくっつける。あとは、縫い合わせるだけだ。本格的なレザークラフトのための道具はなく、以前にズタ袋を作った時に買った針と糸とロウくらいなのだが、安いドライバセットのキリで4mm間隔で下穴を空けて縫っていき、完成。

ちょっと失敗だったのは、十分な長さの糸を準備しなかったので、途中で継ぐ必要があり、そこの縫い目が少し膨らんでしまったところ。こういう工作は、一発モノで、ふたつも作る必要がないので、如何に最初から周到に考えて作るかが重要なんだよな。まぁ、仕方ない。

しかし、こういうのを作る時、カッティングプロッタがあると、非常に便利なんだよな。先のレーザープリンタに満足してるので、引き続きbrother製品を買いたいのだが、値段の割に、それほどの出撃回数が見込めないだろうことに躊躇している。うーむ。