SVX日記

2005-01-26(Wed) 雪の降る日、osziFOXを救出中

朝から雪が降っていた。ふわふわした綿のような、いわゆる牡丹雪というやつ。風もないので、ほんとうにふわふわと、ゆっくりと舞い落ち、地面に着くとスグに溶け去ってしまう。あまりにほんわかした雰囲気を醸し出す光景なので、雪なのにむしろ暖かく感じるほどだ。思わず、駐車場にSVXを見に行ってしまう。

出勤すると先日のfork失敗問題が尾を引いていて、急遽明日から一泊二日でYRP作業に就くことに。いやナニ対象プログラムには既に対処を入れたのだが、諸般の事情から対処の入っていないバージョンでナントカすることになったのだ。よって基本的にYRPでやることは「見てて、落ちたら、上げる」という超絶な知的作業にあいなったのでございます。ベベンベンベン。よって大きな声ではいえませぬが、ここ数日のテーマであるトコロのosziFOXの救出作業や、ビデオサーバに録り溜めましたる番組の消化がとてもハカドるコトでありましょう。ベベベベン。

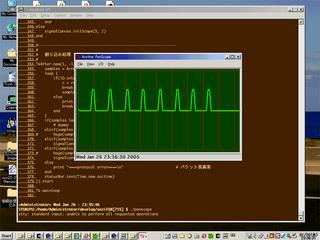

帰宅し早速osziFOXの救出作業を再開する。昨日はcygwin上のRubyによりosziFOXとのシリアル通信を行うトコロまでであったが、今日はなんとかオシロスコープらしいビジュアルを出すところまでいきたいトコロである。しかし、ココに実は重大な岐路があるのである。それはビジュアルをどうやって実現するかというコト。Cursesモジュールを用いてテキストベースに仕上げるのか(以前に紹介したcccdctはコッチだ)、それともTkモジュールを用いてグラフィックベースに仕上げるのか、2通りの方法があるのである。

どっちにするかちょっと迷ったが、osziFOXの一発のサンプリング数は128なので、テキストベースを選ぶとチト横がツラいという問題がある。なにより縦線が表示できないか、例え表示してもキタなくなるし、いくつかの波形を重ね合わせるとワケわかんなくなりそうでもある。うむ、思い切ってグラフィックベースにするコトにしよう。よく考えたら、昨日に引き続いてコレも以前に開発したPC接続の赤外線学習リモコンのRuby/Tkのルーチンが流用できそうだ。思いっきり流用して、チョイチョイのチョイとくらぁ。あらよっと。おろ? なんだか動かねぇな……なに!? unable to remapぅ……なんとかだぁ? あ、以前もそんなのあったな、rebase? rebaseallだっけか? cygwinのインストーラ立ち上げてrebaseモジュールを追加、bashからrebaseallっと……動いた。とりあえずあがったよッ。欲しけりゃ持ってきなッ。

2008-01-26(Sat) チョコンとBSアンテナを立てるのである

ちゅーわけで、BSアンテナ(110度CS兼用)だけ買ってみた。当然のごとく必要な「B-CASカード」とアンテナ用のすき間ケーブルは手配してない。とりあえず、映るかどうか、アンテナの向きの調整だけでもしてみたかったのである。現状、十分にキレいに地上波が観られるのだから、そんなにあわてる必要もないし。

で、自分でアンテナを立てるに当たって心配だったのが、手配するのはアンテナだけでいいのか? 取り付け金具はウチのベランダに適合するのか? 果たして素人でも正しく向きを調整できるのか? の3点だった。なので、今日のエントリは、それがわかるような内容にするのである。

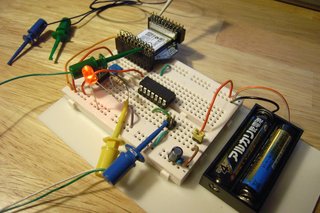

まず、手配するのはアンテナだけでいいのか? であるが、そのとおりだった。私はアマゾンからこのBCA-452Kという製品を購入したのだが、十分な長さのアンテナケーブルと端子、それに、明記されているとおり取付け金具も付いており、必要なものは全部がとり揃った。

次に、取り付け金具はウチのベランダに適合するか? であるが、これは写真を見てほしい。基本的に「ボルト2本で2枚の板を締め上げること」しかできない。ボルト2本の長さは十分だが、曲面などに固定する場合、相手の強度に注意が必要だろう。なお、写真では横方向に使っているが、縦方向にすることもできる。ただし、ポールとの接続は90度間隔の制限を受けるので、Z軸(奥行き)方向に対し、明らかに斜め方向になると無理だ。

最後に、果たして素人でも正しく向きを調整できるのか? であるが、ちまたのブログの書きぶりは大げさすぎだ。「1度単位で感度が変わる」のは確かかもしれないが、そんなに微妙なもんでもない。取り付け前に、対応表から得た仰角を、本体の目盛りを参照して調整し、軽くネジを締めておく。あとは取り付けてから、左右の向きの調整。アンテナレベル調整画面を表示させ、鏡を置いてベランダから確認できるようにし、ひょいひょいと手で向きを変えれば容易に映った。よく「アンテナレベルを見る人」と「アンテナの向きを変える人」で作業するとよい、なんて書いてあるが、それにはヒトコト「背中は自分でかいた方がいい」とだけ言っておこう。

なお、オイラの購入した製品では、ケーブルの内側はプッツン状態+コネクタ添付だった。ケーブルの長さは好きに選んでね、ということらしい。ケーブルの加工にはラジオペンチとニッパーが必要だが、誰にでもできる工作だろう。なお、現時点では想像だが、すき間ケーブルも同様なことになってるはず。ケーブルの端部処理はユーザが行う必要がある。

さて、と、ゆーわけで、さすがにアンテナの向きの調整だけしてみたかったといっても、肝心のハイビジョン映像がまったく映らないことには、何の効果も得られないわけで、B-CASカードがなくても、せめて試験映像だけでも映るだろう、という仮定のもと、アンテナの接続を行ったわけだが……

……映りましたともッ!! マトモに映ったのはテレビショッピング系の番組だけだったけども、バッチリとハイビジョンですッ!! クッキリしすぎてちょっと違和感を感じるほどだ。でも、これを見慣れると、イカに「SD画質もキレイに映るブラウン管」とはいえ、物足りなくなるんだろうなぁ。

ちなみに、バッチリと映ることが確認できたので、すかさずアマゾンにSCA-05-Bというすき間ケーブルの注文しつつ、B-CASサポートセンタに電話をして、新規にB-CASカードの提供を申し込んでみた。ココんトコ、フリーオの登場によって、いろいろと微妙な立場に置かれているB-CASカードであるが、さして待たされるわけでもなく電話もつながり、カードの送付先と「所持している機器名」の確認だけで、申し込みは完了した。