SVX日記

2005-04-16(Sat) 情報処理試験の勉強す

明日は情報処理試験だよ!! イイカゲン勉強しなきゃだよ!! ……ちゅーワケで、少しは勉強することにする。今回受ける試験区分はデータベース。小論文のある試験区分を避けると、コレしか残っていないのだ。あまりデータベースには興味ないが、やってみたらオモシロさに気づくかもしれんしな。

なお、教本や問題集の対応年度が妙に旧いが大丈夫。ドッグイヤーな業界ではあるが、基本はそんなに変わるもんじゃない。アマゾンやヤフオクで購入した中古本で十分だ。問題は、試験に向かう電車の中や試験会場なんかで開くと「あのヒト何度も落ちてカワイソウ……」と思われかねないコトだ。恥ずかしいので試験には持って行かない。それより神林のハードカバー版のグッドラックを持って行こう。試験会場にジャミーズが紛れ込んでいるかもしれんしな(?)。

ちなみにオイラの午前問題の勉強方法は、1年分程度の過去問をひととおり読むだけ。午前問題の半分は試験区分にかかわらず情報処理分野での一般常識問題であり、今まで散々やってきているから勉強不要。今回はデータベースを受けるから、データベースに関連する残り半分の問題をチョロチョロと流す。

なーに、そんなに真剣にやらなくたって大丈夫。全く同じ問題がそのまま出るコトも多いのだ。特に図表が凝っている問題は再利用される可能性が高いぞ!! 「イ」とか覚えちまえ!! そーでなくても7割取ればいいんだから、午前に力点を置くのはもったいないってモンよ。

難関は午後1。スッゲェスピードが要求されるのだ。比較的難しいのに、時間が少ない。これには知能テストみたいな側面があるといえよう。オイラの午後1の勉強方法は、問題と回答を併せて見ながら、なんで答えがそうのか考える……のだが、サッパリわからん。回答見てもワカランのに、解けるわけがないではないか。基本的に知識が足りないようだ。仕方ない、ぶっつけ本番で頭をヒネることにしよう。

2006-04-16(Sun) CPU使用率50%で情報セキュリティ受験

さて、今日は情報処理技術者試験、テクニカルエンジニア、情報セキュリティの試験日である。先週、参考書を購入し、珍しくちょっと勉強したが、この試験の試験範囲は非常に狭い(と思う)。よって、ココは受かっておかなければならない……というのも、前回のアプリケーション、その前のデータベースと惜しいところで2連敗しちゃっているからである。

とはいえ、この一週間、本をパラパラとめくっていただけで、大してみっちり勉強しているワケでもない。事実、ここ数日、工作も進めちゃっている。だって、今回購入した参考書、ちょっと質が落ちるんだものなぁ……穴埋め問題はいいけど、文のほとんどを穴にされても……比較的よい問題もあるけど、基本的には本番の試験ほど考えられた問題ではない。で、そういうトコロに気づいてしまうと、ヤル気が失せてくる。まぁ、以前から書いているけれども、本番の問題がよくデキすぎているのは確かなのではあるが。

今回の試験場所はなぜか成城。確かに試験場所に東京を指定したが、なにも都心を挟んで反対側でなくてもイイじゃないか。代々木上原を抜けていくなんて初めての経験だ。で、駅に着く。なんだか、イキナリ桜がお出迎え。こりゃ縁起がイイ。受かりそうだ。とはいっても、駅に溢れ返るヲタク全員が、桜ごときで受かるワケはないのだが……。

さて、ココんトコ、春だし、物思いに耽ってばかりでなかなか集中できないオイラなのであるが、午前なんざハナクソをホジりながらでも楽勝なのである。例によって、戦いの場所は午後Iに尽きるのだ……が、いつもよりは多少だが余裕があったような……しかし、問題4を選択しておけばよかったかなぁ? ……で、午後IIはパッと見て問題2を選択。これはバッチリだ。珍しく早めに退出。だって、楽勝だったんだもん。

トコトコ成城の町を歩くと、噂には聞いていたが、成金っぽいお宅が目立つ。こーゆー家に生まれていたら、どういう人間になっていたのだろう? 駅前にはゲーセンもひとつも見当たらない。ゲームなどという下賎な遊びはしない高尚な人間になっていたのであろうか? うひゃひゃ。

帰りはネジを買いに秋葉に寄る。まずは千石。φ3x15mmのネジ、ナット、スプリングワッシャ、単4x2の電池ボックスを2個、すずメッキ線(φ0.4mm)を購入。ホントは350円の薄型スピーカも欲しかったけど、高いのでパス。次はラオックス。先週、買おうかと迷っていた「まるで手書き」を購入。珍しくコンピュータ用ソフトを購入した気がする。最後に日米商事。あったよ、スピーカ(豆)。53円なので3つ買う。あとはヒカリモノ系。ワケあって黄色系のLEDを4種×10個購入。10個で53円だから、なにげなく買った面発光LEDも合わせて、全部で420円。安いなぁ。

家に帰って、回答速報サイトで答え合わせ。午前は47/55。午後Iは若干微妙。午後IIはまぁ受かっているだろうという感じ。回答速報の内容もかなり怪しいので、受かってるんじゃないかと思う(←オイラの回答のが正しいなどとエラそうなコトを思っている)……ココまで書いて、落ちてたら恥ずかしいなぁ……。

2011-04-16(Sat) ハイテックCコレト 自由に選んで作るペン

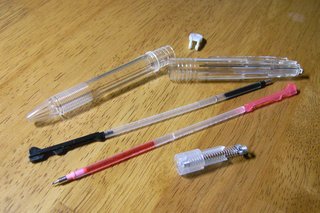

もう何年も「ハイテックCコレト」を愛用している。

最初に見つけた時、即買いした。なんでいままで無かったのか、と思った。それから、ずっと持ち歩いている。2色軸に加え、3色軸、4色軸を追加購入し、シャープユニットも使っている。いままで使い切ったリフィルは10本以上。お気に入りのリフィルは「0.4ミリのベビーピンク」……いやなに、オイラ割と少女趣味なもんで。

ただ、以前からもう少しマシな軸が出ないもんかと思っていた。透明なのが、いかにも安っぽい。んが、ある日、検索したら、なんと既に出ていた。半年も前に。

塗料は、以前にも使った「メッキ感覚」というヤツ。クリップ部分は、マスキング処理して100円ショップの「シルバー」で、マウスは100円ショップで200円で買った「ルビーレッド」で塗装。

これで満足じゃ!! ……って、ん? な、なんじゃこりゃ!? ハートコレクションって!? ほ、欲しすぎる……あ、いや、オイラマジで少女趣味なもんで……。

2013-04-16(Tue) 宇宙戦艦ヤマト2013

ようやくテレビで放送が始まり、そこそこ熱心に観ている「宇宙戦艦ヤマト2199」である。かなりよいのだけれど、第1話の戦艦の動きの軽すぎるとか、第2話がヤシマすぎるとか、気になる点は気になって仕方ない。

2014-04-16(Wed) ruby-kakasiを再召喚

主に、Ruby2.0対応とFedora20対応なのだが、さほど大きな書き直しが必要なわけでもなく、日々、実用に供しながら、楽しく機能追加、バグ取りを続けている。オイラの仕事の時間の半分以上がメールの読み書きであるから、少しでも効率よく、気分よくメール操作できることは、人生の最重要テーマのひとつといっても過言ではないのだ。もはやライフワークと断言できる。

ところが、改めてrubyからkakasiを呼び出すライブラリを導入しようと思ったら、いつの間にか、ウェブ上のどこにも見当たらない……こっ、困る。メールの件名をローマ字でインクリメンタルサーチする(いわゆるmigemoっぽい)機能が使えない。致命的。死ぬ。いますぐ。

慌てて自宅サーバの中を探しまくったらどうにか出てきた……が、Ruby2.0で動くのか? ……そのままではコンパイルが通らん。長らくRubyを使ってきたが、バイナリライブラリの自作には手を出したことがないんだよな。

/root # tar xvfz kakasi-020928.tar.gz

/root # cd kakasi-020928/

/root/kakasi-020928 # ruby extconf.rb

mkmf.rb can't find header files for ruby at /usr/share/include/ruby.h

/root/kakasi-020928 # yum install ruby-devel

/root/kakasi-020928 # ruby extconf.rb

/root/kakasi-020928 # yum install kakasi kakasi-libs kakasi-dict kakasi-devel

/root/kakasi-020928 # make

kakasi.c:31:21: エラー: ‘struct RString’ は ‘len’ という名前のメンバを持っていません

kakasi.c:37:46: エラー: ‘struct RString’ は ‘ptr’ という名前のメンバを持っていません

……上記のエラーが大量に出てアセる……

/root/kakasi-020928 # mv kakasi.c kakasi.c.org

/root/kakasi-020928 # cat kakasi.c.org | sed "s/RSTRING\(([^)]*)\)->len/RSTRING_LEN\\1/" | sed "s/RSTRING\(([^)]*)\)->ptr/RSTRING_PTR\\1/" > kakasi.c

……が、単にRuby2.0で書き方が変わっただけみたい。/usr/include/ruby/ruby.hのマクロ定義を見て、表現を単純に置換する

/root/kakasi-020928 # make

……通った

/root/kakasi-020928 # ruby test.rb

2002-09-28

KAKASHI nanodesu

……動いた

/root/kakasi-020928 # mkdir -p /usr/local/lib64/ruby/site_ruby

/root/kakasi-020928 # mv kakasi.so /usr/local/lib64/ruby/site_ruby

……インストールして完了元のruby-kakasiパッケージを転載しておく。

2015-04-16(Thu) 閃輝暗点でました

今日の昼前。職場で仕事中、左目の視界に違和感を感じた。んー、なんとなく見づらい? と、思っていたら、視界の違和感が徐々に形をとりだした。あっ……これって……もしかして!? 芥川龍之介が見た歯車ってヤツでは!?

あまりに禍々しいイメージなので、以前にwikipedia経由で知った時に記憶に残っていた。すかさず「芥川 歯車」でググり、即座に「閃輝暗点」に辿り着く。あー、コレコレ、コレだよ。オレがいま見ているの。

んなことしてる間に、ギラギラした歯車はどんどん大きくなっていく。うんうん、wikipediaにもそう書いてあるね。で、終わると頭痛が起きるって!? 原因は、脳梗塞の可能性があるって!? 仕事中なので、周りに同僚は多い。まずは、ややこしいことを言い出さず、考える。ウチのオヤジが、今から十年チョイ前に脳梗塞になって、一時期ロレツがレロレロ状態になっていたことを思い出す。家系かな。でも、オイラに数値上の問題ないし、不整脈も滅多に起きないんだがな。

とりあえず、手元のバファリン2錠を飲み下す。症状が閃輝暗点かどうかの判断には、目をつむっても見えるかどうか、というのがあるらしいが、左目をつむった黒い視界には、相変わらず歯車が浮かんでいる。別のサイトには反対側の目でも見えるか確認しろ、とあったが、既にギラギラした歯車は視界の左上にハミだしつつあり、右目から見えているのかどうかの判断は難しくなっている。

視界の中心はクリアになりつつあるので、仕事を再開する。しばらくして、始まってから20分くらいで、ギラギラした歯車は視界の左上に去っていった。来たるべき頭痛をドキドキしながら待ち構えていたが、特に頭痛は起きなかった。

2020-04-16(Thu) ウェブカムを再生する

2年チョイ前、ロードスターへのアオリ対策として「リアに付けるドラレコ気取りダミーカメラ」を手配した。その実体は、アリエクで見つけた「安い割に見た目がハデなウェブカメラ」である。たったの686円だ。ダミーにしても別に惜しくもない値段である。

しばらく、そのままの形でロードスターのエアロボードの上にくっつけていたのだが、垂れているUSBケーブルが邪魔なので、ある時、思い切って数cm残して切断してしまった。今後、ウェブカメラとして使うことはないだろう、という判断だった。

しかし、このコロナのご時世である。友人と、いま流行りの「リモート呑み会」でもやろうかという話になったところで、マトモなウェブカメラを持っていないことに気づいた。ノートPCの上にはあるのだが、デスクトップ環境でやりたいのだ。ところが、買おうにも、みな同じことを考えているから、値段が高騰してしまっている。

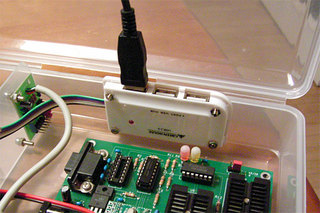

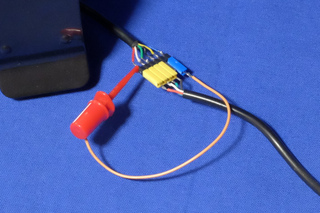

とはいえ数cmは残っているので、ピンヘッダでコネクタを作ってしまおう。実に久々にハンダゴテを温めるなぁ。しかしなんだこれ。カメラ側からはケーブルが6本も出ている。4本はUSBとしても、残りの青と黄はなんだ?

青はLEDにつながっているようだ。+5Vを与えると白色光で撮影対象物をかなり強く照らしてくれる。黄は不明だが、この2本はUSBコネクタに配線する場所がないわけで、その意図は不明である。んが、もっと不明なのは、カメラ正面右の銀のボタン。スチル撮影用っぽいアイコンが刻まれているが、中を開けると、ボタンの裏にあるのは何も配線されていないタクトスイッチである。わは。中華品質というか、なんというか。

ついでなので完全にバラし、鏡筒とレンズの接着を直したり、レンズを磨いたりしつつ、ケーブルをハンダ付け、USBデバイスとして再生してやる。コイツ、映るぞッ!! ちなみに、このカメラのレンズ部分はマニュアルフォーカスとなっており、鏡筒をヒネることでフォーカス位置を調整できる。値段の割に鮮明で発色も悪くない。どうも、マイクも生きているようである。ちょっとノイズが多すぎて使う気にはならないが。

ついでなので、LEDを光らせるケーブルを作ってやる。実にバラック的だが、まぁ、十分に役に立つ。しかし、LEDの光は強すぎるので、自分の顔を映すのであれば、なんらかのデフューザを付与してやらないとキビしいが。

というわけで、ディスプレイの右上に取りつけてやる。Zoomを立ち上げるが、十分に実用的な画像品質が得られた。ちょっと工房のゴチャゴチャした背景まで映りすぎるので、背後にブツ撮り様の灰色の布を垂らしてやったら、思った以上にイイ感じである。