SVX日記

2004-04-29(Thu) 絶対にSVX

2005-04-29(Fri) RFモジュレータの仕様をアバけ!!

どーも、イカん。今までも時々あったのだが、突如として脱力感に教われ、なんにもヤル気がなくなってしまっている。ぼーっとして、メシ食って、酒呑んで、テレビ観て、寝る……って、これじゃ、なんの変哲もないオッサンやんか……。

力を振り絞って、カミさんと柏にお出かけ。特に用事はないが、最近できたビックカメラに行ってみる。以前のオイラなら、カメラ、パソコン、ゲーム、わーい……と、よろこんで駆け回るトコロであったが、電子工作野郎にクラスチェンジしてからというもの、トンとそーゆーモノに興味が薄くなってしまったので、オモシロくないったらない。気づくと中古およびジャンクコーナを探している始末だ。そんなコーナ、ビックカメラにあるかっつーの!!

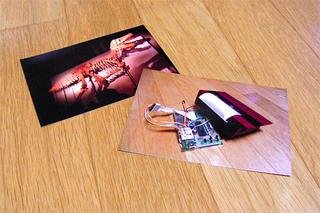

なんとか興味を引いたのが、このセルフデジカメプリントの機械。別にプリントしたい写真があったワケではないのだが、1枚30円でプリントできるっつーから、手元のデジカメからSDカードを引き抜いて、2枚ほどプリントしてみた。当然のように画質補正とかトリミングとかはできない。一般人にはそんな機能は不要なのであろうが、オイラにとってはストレスが溜まってしゃーない。待つ間もなくプリントは仕上がったが、あまり期待していなかったにも係らず、それ以下の質であった。どーも、勝手に適当な画質補正を施してプリントする仕様のようだが、かなりコッテリした画質で、偽色が目立ってしょうがない。まぁ、モトがISO400相当で撮っているから仕方ないのかな……。

さて、かーなりウダウダしたのだが、突如として工作欲が復活した。なんとなく、例の先日ジャンクビデオデッキからバラしたRFモジュレータをイジりたくなってきたのだ。ラジオペンチでケースの合わせ目をカリカリしてすこーしユルめたら、カパッと外れた。裏も同様にパッカリ外れる。おぅ。エエ感じやん。

当面の目的は、左下に出ている4本のピンアサインを知ること。少なくとも、電源ラインだけはワカらないと、せっかくのパーツをイキナリ壊しかねない。テスターでアチコチ探る……グランドはすぐに判明。これはピンでなくガワで取っているようだ。しかし、それ以外がまったりとワカラン。表の電解コンデンサがパスコンであると仮定すれば、その+極が電源なのだろうと推測できるが、そういう感じでもない。むむぅ……。

どうもオイラの頭では理詰めでワカりそうもないので、ICの型番から情報戦を仕掛けるコトにした。ICの表記は……読み取りニクいが「A11560」とある。その上のマークは日立っぽい。例によってGoogle様にお伺いを立てるが……そーゆー部品の存在は確認できたモノの、仕様が追えるまでの情報には行き当たらない。頼みの綱のDatasheetArchiveも答えてくれない。日立といえば今のRunesasだが、コッチもとりつくシマがない……ダメか……まてよ……そーだッ!!

例の秋月の回路図集にヒントがあるかも!! ってコトで「VHFトランスミッタキット」の説明書を開いてみる。このキットは廃品のRFモジュレータの出力を高周波アンプで増幅しアンテナで飛ばしてしまうモノで、まさにオイラが作りたいのがコレなのである。このキットが既にディスコンなのでこんな苦労をしているのだが、もしかするとこのRFモジュレータと同じ仕様かも……ダメだ。違う石を使っている。説明書には「TOSHIBA TA8637BP」とあった……しかし、かなり回路構造も近そうなんだよな……ダメもとでDatasheetArchiveにTA8637BPで検索をかけてみたら出てきた。ダメもとで内容を確認する……。

……くっ……くっ、くっ、くぅーッ!! やったー!! これって、いわゆるピンコンパチってヤツじゃんよッ!! 手元のA11560は東芝でなく日立、DIPでなくフラットパッケージだが、各ピンに接続されている外付け部品の状況が、TA8637BPのデータシート内にある適用例に酷似しているのだ。こりゃ、間違いないっしょ!! そーなると、こーなって、上から2番目が+5V、一番下がビデオ入力に間違いない。いやホント、こーゆーのゾクゾクですわ。絶対に解けると保証されていない謎を、ネットの海に沈む情報を元に、頭をフル回転して引っ張り出す。今回の謎は幸運が重なったが、幸運も実力のウチなんじゃいッ!!

ここまでワカったら、動作確認するしかない。ACアダプタからRFモジュレータに5Vを供給、出力をテレビのアンテナ端子に送り込みつつ、テレビを2chに合わせ、ゲーム機のビデオ出力がRFモジュレータ経由でテレビに映ることを確認するのである。オーディオのピンはまだ不明だが、残りのピンは2本だ。どっちかに決まっちょる。試してガッテンすりゃエエんじゃ。

……が、しかし、映らん……ウンともスンともだ。悩む……悩む……(散々悩む)……むッ!! 4本のピンは電源、ビデオ、オーディオと……ナンだ? このRFモジュレータにはアンテナ入力がある。というコトは、入力切替ピンか? この一番ハジのピンが非常に怪しい。グランドにプルダウンすればビデオ入力になるのかもしれん、やってみよう……ダメか……んじゃ、+5Vにプルアップ……。

バッチリである。テスト用のICクリップとほっそーいコードによる結線であるが、かなりキレイに映った(画面のノイズはゲーム機の電池が消耗しているからだ)。音もバッチリ出た。というワケで、各ピンの正体は、一番上から「プルアップでビデオ入力イネーブル」「+5V入力」「オーディオ入力」「ビデオ入力」と判明したのであった。いやー、これでまた工作を次のステップに進められるってモンである。

残りの懸案は、高周波回路の工作の難しさと、高周波アンプに使う石の選定だ。ココまでくれば秋月のキットに使用されていた、MAR-1とMAR-6を使って安易に仕上げたいトコロではあるが、コレまた不運なことに今は秋月で扱っていないときている。現在、秋月で扱いのある似たような石には、MAV-3、uPC1677C、GN1021あたりがあるが、いまひとつ詳細な仕様が不明である。そんなに高くないコトもあるし、2個くらいずつ買って試行錯誤するしかないかなぁ……というあたりで、久々に興奮の一日を終えるのであった。では、おやすみである。

2008-04-29(Tue) 考えないでThinkPad

かなり改善されたとはいえ、日を重ねるごとに調子が悪くなっていき、仕舞いには耐え難いほど遅くなるか、起動しなくなる、なんて環境からは抜け出したいと思うのは当然だ。特に、職場で仕事に使うとこの傾向は顕著。むしろ、Windowsのせいではなく、大半はインストールが義務付けられている、ウィルスソフトだったり、HDD暗号化ソフトだったり、ソフトウェア電話だったり、できの悪いアレやコレのせいだったりするのだけれど、何が原因であれ、いったん死ねば代償は大きい。丸一日以上、仕事が止まる。個人的に熟成を重ねた大量の環境アプリのインストールをするのはまだしも、その上から、インストールが義務付けられている、ウィルスソフトだったり、HDD暗号化ソフトだったり、ソフトウェア電話だったり、できの悪いアレやコレを入れねばならず、それで一気に調子が悪くなる。もーいや、こんな生活。

つーわけで、日頃からLinux環境に移行し、極力その上で暮らし、時々は仕方なくバーチャル環境に下りる、という生活に憧れているのだが、またコレ、熟成を重ねまくったWindows環境に匹敵するLinuxデスクトップ環境を構築するには並大抵のことではないワケで。

別に、構築の努力を惜しむものではないのだが、職場でグズグズとそんな余計な作業をしているヒマはないので、日頃から使っている愛用のノートを使うほかない。しかしながら、この環境だけは絶対に失うワケにはいかないというのも事実。するとデュアルブートになるのだが、デュアルブートなんていう「晴れのち曇り」では、移行に本気になれない。Windows上の仮想Linuxでも同じ。というわけで……

しかしながら、あまりマイナーな機種だとLinuxの利用に関する事例がないので、やはりココはThinkPadあたりがいい。IBMからLenovoになりはしたが……アカン、まだ、高い。X60あたりは悪くないが、それでも10万では足りん。イランWindowsさえ付いてこなけりゃ1万は安くなるのだろうが……こーなりゃ中古だ。X40あたりなら、現在のマシンとほぼ同じスペックだし、真の意味で移行してしまえるキャパシティを持っている。

つーわけで、秋葉で中古ノートを漁る。しかし、X40程度のマシンの中心価格帯は5万前後。結局、持ち歩こうと思えばバッテリを更新する必要が生じるだろうから、余計に1万以上はかかる。オイラの希望としては、4万以下なんだけどなぁ……こーなると、不要なWindowsがくっついているのが異様にうっとおしい。

……代償としてHDDがないというコトらしいが、それはイラねぇWindowsも付いてないってことで好都合。ウチにあるHDDとメモリが使い回せればバリバリに使えるマシンになるじゃん。なんでこの値段? と思いながら、回収して帰宅。HDDベイと思われる場所を空けてみる……あ、あれぇ、なんかコレ狭くない? もしかして1.8インチというヤツ? なんか、高く付きそう……っていうか。

2017-04-29(Sat) 久しぶりにパソコンの自作を開始する

そのうち必要になるだろうし、なんとなくウチのガキにパソコンを与えてみることにした。オイラが本格的にパソコンを始めたのも、小学6年生の春だ。で、どうせなら、一緒に自作してみるのも楽しいかと思い、自作用のパーツセットを手配すべく「パソコン 自作」と検索してみる。すると、ドスパラの自作セットがひっかかった。

思い返せば、前回、本格的に自作したのはPentiumIIIマシンで、それ以後には、ちょっとベアボーンを組んだくらい。様相は全く変わっている。で、アレコレするならフルサイズのATXが無難として、マインクラフトが遊べる程度と考えると「ドスパラ自作セットA-101」ということになるのだが、Corei5-6500って妥当か? サーバじゃないんだから2コア4スレッド程度で十分で、むしろ少しでもシングルスレッド性能が高い方がいいんじゃないの? ……とか、考え始めてしまい、結局、一部のパーツを入れ替える形で、すべてバラで購入することにした。

とりあえず、ゲーム用途も視野に入れ、ソコソコのディスプレイを先行して手配し、22日に到着済み。そして、満を持して、ガキと一緒に車で大須のドスパラに向かうのであった。

んが、パーツを厳選したのに、店の在庫はそれほどには揃っていない。店員に聞くと、それならここで通販手配したら? と勧められた。まぁ、妥協するのもつまらないので、通販手配することにし、とりあえずケースだけは、ガキの好みのものを選んで持って帰ることにした。

ちょっとガキっぽいデザインだが、実際にチョイスしたのがガキなんだから別に不思議もない。安価でソコソコっぽいのでそのまま購入。帰宅して、とりあえずケースだけでワクワクして、残りのパーツが届くのを心待ちにするのであった。

2025-04-29(Tue) デスクトップでF1ごっこ

先日、急にF1活動(?)を再開したのだが、だいぶブランクがあったので、いろいろと驚きがあった。

なにしろ以前よりも競技のシビアさが増している。格段に予選のタイム差が小さくなっているのは、マシンの差が少ないからだ。ひとつには空力が洗練されすぎているためであり、だから追い抜きが難しくなって減ってしまっている。信頼性が上がっていることもあり、リタイアもわずか。決勝は50ウン周のフォーメーションラップとは言い得て妙。以前は半数くらいがリタイアで、その半数くらいが周回遅れだったもんだが。

一方で、ネットで容易に多くのニュースに触れられるようになった。生中継を観た後、おさらいついでに追加のエピソードが得られるのが興味深い。そこから各ドライバーのキャラクタが伝わってくるので面白さも増している。以前は下位チーム、下位ドライバなんて、ほとんど興味の外だったからね。注目の角田も存在感を発揮できていて番組の見ごたえも増えている。

んが、早速バーレーンGPで問題発生。鈴鹿では一瞬の中継映像から、概ねドコを走っているかがわかったのに、それがサッパリわからない。殺風景なペッタンコサーキットなせいもあるが、以前は中東のサーキットなんてなかったからねぇ。ヨーロッパのサーキットの多くはゲームを通じた走行体験で土地勘(?)があったのもある……ん? 走行体験? それならそれにうってつけの自作のゲーム(開発中)があるではないか。

というわけで「TopDrivin'」を久々に取り出した……のだが、あれ? 地図がうまく取れない。キャッシュに載っていない部分を新たに取得できない状況にみえる。コースの描画に使う地図タイルはグーグル様からリアルタイムに拝借する仕組みなのだが、重複するアクセスを減らし、取得速度を上げるために、キャッシュを行う自作のCGIを噛ませてある。そいつがうまく動いていない。httpd(Apache)のエラーログを見ると、file systemがRead-onlyだとかで、EROFSなどというエロいエラーが出ていて、けしからん状態のようだ。

Read-only file system @ rb_sysopen - gmcache/lyrs=s&x=921992&y=415895&z=20 (Errno::EROFS), referer: http://localhost/~mitsu/topdrivin/?course=suzuka前に動作させたのは6月ごろで、その後OSアップデートをしたからその影響かもな、と思いつつも、他にやりたいことが山積みで後回しにしていたら、サウジアラビアGPが始まってしまって、ドコを走っているかサッパリわからない状態アゲインだ。いかん、早めに対処しなくては。

つうわけで、ちょっと調べてみたら、原因はhttpdではなくsystemdらしい。デーモンの起動時にアクセス制限を課すようになったとのこと。うーむ、そういうのってどうなんだよ、と思いつつ、シブシブ対処をする。

raven.itline.jp: /root # export EDITOR=vi

raven.itline.jp: /root # systemctl edit httpd

1 ### Editing /etc/systemd/system/httpd.service.d/override.conf

2 ### Anything between here and the comment below will become the contents of the drop-in file

3

4 [Service]

5 ProtectHome=false

6

7 ### Edits below this comment will be discarded

8

9

10 ### /usr/lib/systemd/system/httpd.service

11 # # See httpd.service(8) for more information on using the httpd service.

raven.itline.jp: /root # systemctl daemon-reload

raven.itline.jp: /root # systemctl restart httpdProtectHomeはどういう仕組みなのか、AIに訊いたら答えが返ってきた。mount namespace機能を使って、httpプロセスのみmount状態をRead-onlyにスゲ替えているらしい。いまや外からなんでもできちまうんやなぁ。

raven.itline.jp: /root # pgrep httpd | sed 's/^/cat \/proc\//' | sed 's/$/\/mountinfo/' | sh | grep home

1149 903 253:0 / /home ro,relatime shared:665 master:1008 - ext4 /dev/mapper/luks-home rw

↓

1149 903 253:0 / /home rw,relatime shared:661 master:1008 - ext4 /dev/mapper/luks-home rw when 'sakhir'

lng_d1 = 50.5104474; lat_d1 = 26.032294; v = 66 # サヒール(バーレーン)

when 'jeddah'

lng_d1 = 39.1046184; lat_d1 = 21.632434; v = 51 # ジェッダ(サウジアラビア)

when 'miami'

lng_d1 = -80.2375267; lat_d1 = 25.959218; v = 151 # マイアミ以下は、バーレーンのサヒールサーキット、サウジアラビアのジェッダサーキットのスターティンググリッドだ。地図が旧いので色が違うが、ジェッダの1コーナーでフェルスタッペンごっこをすることもできる。

続いて、次回のマイアミサーキットのスターティンググリッド……のつもりだったのだが、路面にグリッドが書かれてない。時期によってはそういうこともあるようだ。早速、コースを辿ってみると……なんだか、コース上がカフェテリアになっとるがな……ちょっとソコ失礼してF1カー通りますよ。時期によってはそういうこともあるようだ。

■ datasheet [another datasheet search site. http://www.datasheet4u.com..]

■ Furutanian(Admin.) [Thank you for your informing.]

■ Zhao [Hello,I am a engineer,I need the datasheet of IC A11560,wo..]

■ Furutanian(Admin.) [What is your country? I translate for you. 「……くっ……くっ、くっ、く..]

■ 松永昂樹 [こんにちは。こんな昔の記事にコメントなんて申し訳ないのですが、私は今、RFU-1037のRFコンバーターをビデオデッ..]

■ フルタニアン(管理人) [あー、そんな昔の記事なので申し訳ないのですが、部品も記憶も既になく、あるのは文面だけです。 「上から」ってのは、写..]