SVX日記

2005-05-14(Sat) 突然FAITHに任命される

運命の導きにより、遂にSeedDestinyの未見分を消化。リアルタイム放送に追いつく。ついでにザフトに入軍したところ、即座にデュランダル議長から、亡くなったハイネの後釜としてFAITHになるよう要請があり、これを受けFAITHに任命されるコトになった。

議長から電話で「キミの携帯の機種はなんだね? FAITH章を送りたいのだが。メルアドを教えてくれたまえ」と連絡があり、SANYOのJ700とメールアドレスを答えたところ、添付メールでFAITH章が送られてきた。

メール本文には議長から「添付のFAITH章は待ち受け画面に使ってくれたまえ。ザフトレッドの携帯によく似合うだろう。これからの活躍を期待している」とあった。

2006-05-14(Sun) オペアンプ実装

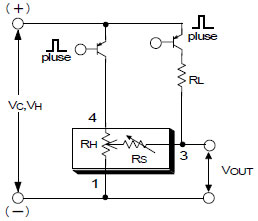

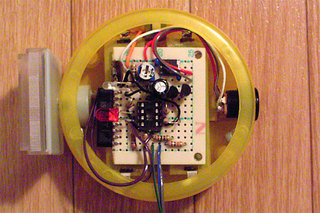

もう1年弱が経とうとしているのか、秋月でTGS2450という硫黄化合物ガス検知センサパーツを買ってから。アナログメータ式のニオイセンサを作ろうと思いつつ、すっかり放置してしまっていた。しかし、最近になって、必死に完成させようとしている。やはり、一度、志したモノを放置しておくのは気持ちが悪い。先日、オペアンプをゴニョゴニョしていたのも、実はコレの完成を目的としていたものだ。

しかし、アレだ。TGS2450でググっても、2006年5月15日現在、ウチ以外には製造元と秋月以外、ほとんど引っかからないってどういうコトよ!? このTGS2450という部品は、オレサマ専用なのか!? いや、違うな……ウチのサイトのリンク元情報によれば、ソコソコ多くのドコかのダレかがTGS2450でググってウチのページに飛んで来ている。きっとこの部品の使い方に困ってウチに辿り着いたに違いない……がッ!! しかーしッ!! オイラも同じ状況なのだよッ!! うまくセンサの出力を引き出せず、オイラ自身も毎度のようにググっては、自分のページに行き当たっているのだ……。

Rs= 各種ガス濃度雰囲気中におけるセンサ抵抗値

Ro= 清浄大気中におけるセンサ抵抗値……とあり、Rs/Roは、ガスを検知するしたがって、0.1〜0.01に加速度的に低下するという仕様だとある。しかし、オイラが晩酌に一杯やった後に酒クサい息を「ハァ〜」とやっても、ちっとも変化がないのである。Rsを検知するためのRLとして10kΩなんてデカい抵抗をくっつけているから? しかしそれは、データシートにRoは5.62k〜56.2kΩであると書いてあって、それがガスの濃度によって、1/10や1/100になるっていうからチョイスしたのだ。間違ってないハズなのだが……。

究極にやっかいなのは、このセンサは、ヒータにもセンサにも間欠的に電流を与えなくてはならないという制約があるコト。つまり、フツーに電池とテスタで計測することができないのだ。結果、PICで制御しつつ、PICでA/D変換サンプリングして、データをとらなければならない。そうでなければ、オシロ。このよーな状態では、センサの挙動がマズいのか、プログラムがマズいのか、さては回路がマズいのか、その切り分けがとてもムズいのである。

で、ここ数週間、ボチボチとネチっこく、アレコレとイジっているウチに、どうも、センサの挙動が……つまりはデータシートが疑わしくなってきたのである……いや、どこかでオイラが間違っているのかもしれない……そうかもしれないのではあるが、少なくともオイラの回路上において、オイラのプログラムでは、センサは高々数100Ω程度をウロチョロするだけなのである。少なくとも、オイラの手元にある複数のセンサがそういう挙動をしているのだ。こりゃもう、そういうモンだと思うしか仕方がない。

こーなれば、10kΩというRLを小さめに変更するテもあるが、電源が単三電池2本である以上、そんなにドバッと電流を流すわけにもいかない。結果としてオペアンプの登場なのである。RLが10kΩのままで、センサの抵抗変化による電圧変化は小さいものの、そいつを10倍くらいに増幅する。でもって、それをPICでA/D変換してやれば、なんとか十分な分解能を確保できるだろう。

2008-05-14(Wed) 半独立宣言

先日から、SSD化しFedora9Previewを入れたThinkPadを持ち歩き、ひたすら環境設定をしているが、どうも、こりゃマジでWindowsからの独立が果たせそうな勢いである。いったんはハズしたかと思ったSSDだが、それほどでもなかったし。

2011-05-14(Sat) ワイパーブレード交換セズ

一部では、成人式を迎えている個体もあるSVXであるが、ウチのS40IIはもうすぐ17歳の誕生日。ひいき目に見ても、デザイン的にはまだまだ古さを感じさせないとは思ってはいるが「過去のアイドルの目の小じわ」ではないものの、どうしても細部はくたびれてきている。

一番目立つのがこのワイパー。オイラも笑えなくなりつつあるが、いわゆるアーム部分がハゲチョビンである。オマケにブレード部分に、かなりヒドいサビも進行している。いっそブレードは交換して、アームの部分はちょっと塗ってやるか、と、オイル交換のついでにオートバックスに向かう。

しかし、店にてワイパーブレードの適合情報を確認すると、運転席側のみ「SH-1」なるヘンなアダプタが必要らしい。なんで? 改めて、駐車場に戻りSVXのブレードの現物を確認すると、ちょっとした突起(矢印部分)が出ていることに気づいた。アダプタが必要な原因が、このせいだかどうだかわからんが、それなら助手席側も必要なはずである。どうにも気になって、結局、買わずに帰ってきた。そもそも、リアに対応品がないのも気分が悪い。

で、どうせ、アームを塗るんだから、ブレードも塗っちまえ、と、サビに軽くサンドペーパーをかけて、手持ちのプラモデル用塗料のつや消しブラックをシューシュー吹いてみる。風が弱まるのを待っては、直近からシュー、の繰り返し。極めて雑な作業である。しかし、つや消しブラックほど、雑に塗ってもアラの目立たない塗料もないからね。

完成。極めて雑な作業であったが、かなりの効果である。サビがあったなんて、ぜんぜんわからない仕上がりだ。満足。で、改めて「突起が乗り上げる」という状況を子細に確認したところ、乗り上げた状態では、ワイパーゴムの密着が完全に回避されている、ということに気づいた。元が高価な車だけあって、こういうところにも専用部品を利用し、凝った作りになっているんだなぁ(それで、一般的な部品が使えないことは善し悪しだけど……)、と再認識。

後で調べたら、ワイパーブレードの適合情報に「リフター解除時のみ適用可」なんていう備考があることに気づいた。おいおいッ!! せっかくある機能を殺して使うコトが前提ってコトかよッ!! そんなの「非適合」って書くべきじゃないのか。そんなの明記したら、売れるものも売れなくなるかもしれんが、メーカーとしての良心を疑うなぁ。もう、オマエのところでは、替えゴムは買わん。

しかし、どうせ塗るなら、金色とかに塗るのも面白かったかもしれんなぁ、と思いつつ、あまり耐久性を考えないで処置をしてしまった自分にジレンマを感じる。どうしても、耐久性を考えないで処置をした、ことを、そんなに長く乗るつもりはない、ことと心の中で結びつけてしまう。いや、そんなつもりはないんだけどさ……いろいろあったしなぁ。走行距離はまだ84,000km弱なんだけど。

その後、ホームセンタに行ったら、車を降りたイッペイが、車の後側面をシゲシゲと眺め「ここにRedSunsのステッカー貼ったらカッコいいじゃん」と発言。トオチャン的には「ナイス」だったが、カミさんに即座に却下された。

2016-05-14(Sat) スピーカにツイータをプラス

なんとなくだが、長らく部品箱に放り込んであったツイータを生かしてみたくなり、既存のチープスピーカに追加し、2way化してみることにした。といっても、フルレンジはそのままに、ツイータを並列で追加するだけ。もちろん低音のカットはするが、コンデンサ一発のみ。

追加するツイータは「YAMAHA JA05R4」と書いてあるユニット。かなり前に大須のボントンで片側420円で購入したものっぽい。改めてググると、2.5cmドームツイータで、クロスオーバの目安は6KHzという情報も見つけた。インピーダンスは10Ωなので、並列で接続しても、アンプの容量に問題はない。低音カットのために使用したコンデンサは容量2.2uFのメタライズドフィルム。単に、手持ちの部品に、容量が見合う部品がそれしかなかったから、というだけで、別にコダワりのチョイスというワケではない。

ツイータなので、後ろを囲う必要はなく、固定できればいいだけなので、ティッシュの箱を半分にしたものに、ユニットをネジ止めし、両面テープでスピーカの上にチョコンと載せるというフザけた工事で済ませる。ほいほいのほい。