SVX日記

2004-06-10(Thu) 007デジカメ復活

最近のデジカメには当然のようにフラッシュが付いている。フラッシュは一瞬でモノスゴい光量を発するので、必然的にモノスゴい高電圧を必要とする。そのため、フラッシュを内蔵するカメラにはモノスゴい大きさのコンデンサが内蔵されていて、かなりの電気をそこに蓄えるようになっているのだ。フラッシュを使えるようになるまでに若干時間がかかるのは、文字通り電気をチャージする(蓄える)時間なのである。通常なら十分に電気を蓄えたところで、一瞬でライトに電気を流すことで放電するのだが、今回それを自分の手に流してしまったのである。イタイなんてもんじゃないのである。鼻血が出るかと思った。

いわゆるフラッシュ付き使い捨てカメラには「分解禁止」の文字があるが、これは同様の理由で感電が危険だからである。ちなみに電池を抜いても当分の間は電気が溜まった状態であるため、危険性は変わらないことに注意である。わかっているけどフトした拍子にやってしまうのであるからして、これから分解する人は十分に気をつけて欲しい。

このカメラ、私が入り浸っているSlashDotJapanという技術系雑談サイトからリンクされているThinkGeekというアメリカのオタク向けショッピングサイトで手に入れた逸品である(最近は日本でも売っているらしい)。このカメラを入手するはそれは大変に苦労した。と、いうのも、このカメラ「電源スイッチに半押し」があるのである。で、強く押し込まないと電源が入らない。私はそれに気づかず、英語のマニュアルを熟読するもそんなことは書いてなく、なんと「不良と思い込み2度もアメリカまで返送してしまった」のであった(配送料を負担してもらってスマン→ThinkGeek)。

35万画素しかないとか、画質が悪いとか、フラッシュがないとか、そんなことはこのすばらしいデザインとトレードオフだと最初から理解はしている。しかし、電池を入れっぱなしにしておくと、たった1日で放電してしまうのはいかがなものかと思う。要求電圧が高めのためメタハイ利用不可なのがイタさに拍車をかける。また、電池室のバネが異様にプアで、3日で電池が電池室内で暴れてしまうようになってしまうのもいかがなものかと思う。そりゃもー、ガックリである。このプロダクトの志向に心底ホレていただけに。

しかし、ここで復活である。このカメラ、USB接続により写真をPCに転送する仕組みなのだが、当然のごとくUSBから給電もできるのである。でもって、素晴らしいのは、その名もsurveillance mode(監視モード)という、インターバル撮影機能が最初から備わっているのである。

と、ここまできて、早速分解を始めてしまった。底面のシールをはがし、ネジを1本ハズしたらアッサリとパッカリとふたつに割れるではないか。うむ、シンプルそのもので無駄がない構造である。これならいつでも電池室のバネくらい交換できそうだ。さっきのガックリ感が薄くなってきたな。もう一個買おうかしらん。

2005-06-10(Fri) 裏技を否定する

……確かにオイラはSVX好きのゲーム好きだから、グランツーリスモや湾岸ミッドナイトの話をチョロっとは書いたよ。けど、だからといって毎日コレだけ検索エンジンに引っかかるのはどーゆーコトだ!? つーか、おめーら裏技なんて検索してんじゃねーよッ!! 裏技に頼るなッ!! 裏技で勝って嬉しいのかよッ!!

今後、裏技関係で検索してウチにヒットする場合、このページがヒットするように、裏技とかゲーム名とかをいっぱい埋め込んでおこう。裏技、裏技、裏技、グランツーリスモ、グランツーリスモ、グランツーリスモ、湾岸ミッドナイト、湾岸ミッドナイト、湾岸ミッドナイト、頭文字D、頭文字D、頭文字D、最終兵器彼女、最終兵器彼女、最終兵器彼女、響子さん、響子さん、響子さん、好きじゃあ〜ッ!!(?) 裏技って10回いってみて!! 裏技、裏技、裏技、裏技、裏技、裏技、裏技、裏技、裏技、裏技。じゃ、マスターキートンの原作者は? 浦沢直樹。ブー、勝鹿北星。ブーじゃねーっつーんだよ、実際は浦沢直樹だったんだってッ!! ……と、まーそんなコトはどーでもいーんだが……。

2009-06-10(Wed) 「JS-1V」Wii対応化

肝心の「Wii乗っ取り」用の部材が入手できず、いまだ「既存のゲーム機のガワ交換」に過ぎない状態の「JS-1V」であるが、本日、Amazonからイケニエバーチャルコンソールゲーム用コントローラが届き、いそいそと工作を始めるのであった。

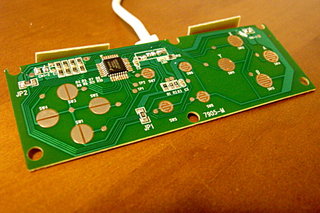

購入したブツはコレだ。この製品には、元祖ファミコンカラーを含む4色がラインナップされているが、正統にWiiらしいヤツを選んでおいた。というのも、将来的に「JS-1V」を元祖ファミコン対応にする際(!?)に混乱しないための配慮である。

なお、事前の噂で、妙に十字の押しが固いと聞いていたが、確かにかなりの固さであった。しかし、乗っ取るんだからオレには関係ない。連射を有効にすると全ボタンに対して作用してしまうという制限があるようだが、連射回路はそのうち自分で作るつもりなのでオレには関係ない。また、正式な任天堂ライセンス製品ではないらしいがオレには関係ない。むしろ安いのならば大歓迎……と、動作確認が終わったところで、作業に移ろう。

……ガワがゴクフツーのネジ止めであるばかりか、基板上にパッドまで存在しているーッ!! まさに、乗っ取ってくれといわんばかりの親切構造ではないかッ!! 一本取られたな、こりゃ。素直に利用させていただくことにしよう。

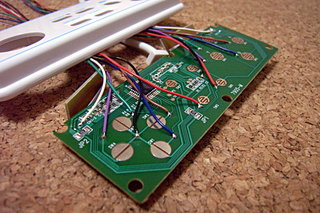

本体から出ているケーブルの根本の両脇に、ピンバイスでφ3mmの穴を開け、パッドからの配線を引き出せるようにする。左脇からは、上下左右, SELECT, L, GND の7本。右脇からは、ABXY, HOME, START, Rの7本。

コントローラの本体は、ジョイスティック本体の箱の中に収めるので、内部に固定するためのプラ版をくっつける。両面テープでもいいけど、せっかくなのでネジ止めにしよう。本体の裏側にタッピングツールで3mmのネジ山を掘る。厚みがわずかなので短いネジが必要になるが、ここで先日購入した電工ペンチがリングに上がるのである。ボルトカッターって、こーゆーモンなのか。ネジ込んでバチンなのね。思ったより力も必要なかったし、加工もキレイだ。今後は、切断を前提に、長めのネジを買っておくことにしよう。ダイソーで400円の工具だが、これはお勧めかも。

完成したら、早速、ダライング。んが、最初、ボムが出ないことに首をヒネってしまった。いろいろ試したところ、不思議なことにジョイスティックのフタを閉めるとボムが出なくなる。少しでも浮かすとボムボタンが効く。ホンの少し……であっても浮かせば効くぅ!? ……ん?あーッ、ジョイスティックの内側の部品が、ちょうど中のコントローラのAボタンに当たって押しっぱなしになってんじゃん……アホな理由。

よしッ、これはイイッ!! シルバーホークが手足のように操れる。バーチャルコンソールのPCエンジン版ダライアスは、最初にダライアス・プラスが出たときに飛びつき、後に出た戦艦26体が出現する完全版はダウンロードしてないのだが、このジョイスティックで遊べるのならば、改めてダウンロードする価値があるといえよう。

遊ぶのが久々のクセに、挑発的に「A-B-E-H-L-R」というコースを通ったせいで、Lでタコってしまったが、Lの地形が縦に狭い部分をスイッと抜けることができて快感。これは、ジョイスティックならではだ。これはイイ。やっぱイイ。最高。

そういえば、いまだカバードコアが抜けられない、PCエンジン版グラディウスIIも、このジョイスティックならばなんとかなりそうだ。PCエンジン版だけに、せっかくの3ボタンが活用できないのは残念だけれども。

それはそうと、オイラが初めて正式にファミコンを入手したのは、ファミコン版のグラディウスIIが出た時だったりする。でもって、その時もファミコンの十字コントローラにムキィーッときて、バキッっとやって「ムリヤリに自己流でジョイスティックをつなげてた」りするんだよね。

2017-06-10(Sat) 高機動高火力スピーカユニット「デンドロビウム」ロールアウト

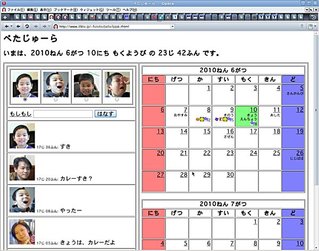

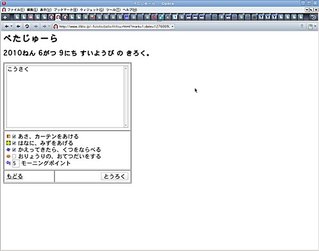

先日、既成のブックシェルフスピーカをモバイル仕様に改造したのだが、目指す完成形は、ほぼスピーカ単機での楽曲再生能力、および、Bluetoothスピーカとしての任務をも果たすことなのであった。

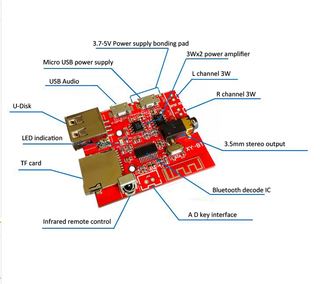

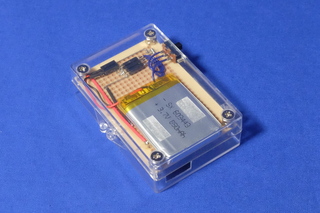

というわけで、かなり前にアリエクに発注し、既に届いていたmp3/flac/Bluetoothオーディオアンプモジュールを、アレコレと当てがい、最適な実装の形を模索しつつ、最終的には秋月から購入した透明なプラスチックケースの中に、aitendoの3.7V/850mAhリチウムポリマ充電池と共にパッケージングしたのであった。

実は、アリエク以前に、同じ用途のためにコレも入手していたのだが、IRのパターンにセンサをつないでも、既存の赤外線リモコンに反応しないようなので、赤外線リモコン付属で安価なアイテム2点(もう1点)を手配していたのであった。

結果、リモコンの信号は、いずれも既存のものと同じで、手元に同じリモコンが3つ存在することになってしまった。まぁ、別にいいんだけど。

動作のテスト中、microSDカード関係でひと悶着あったが、特に問題なく動作した。このモジュールは、ちゃんとflac形式も再生でき、曲の再生中に電源を切ると、次に電源を投入した場合には、その曲の頭から再生する仕様である。残念なことに音量は記憶してくれないが、とんでもなくデカい音で起動するわけではないので、まぁ、問題ない。動作モードの読み上げも、中国語でなく、英語音声だ。

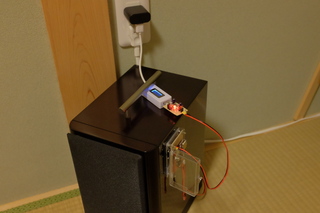

動作が確認できたので、モジュールを装着する。場所は、左スピーカの側面だ。つまり、見た目、線のつながっていないピュアスピーカなのにガンガンと音が鳴っている、というアイテムのできあがりなのである。リモコン一発でBluetoothスピーカにも変化。右スピーカの付け外しもサクッとできる。これは使い勝手がいい。

ちなみに、電源を切った状態にすると、上部のピンフレームがイネーブルになり、そこからリチウムポリマ充電池に充電することができる。充電器は以前に作ったもので、充電風景はこんな感じ。コンセントの近くにスピーカごと移動する必要があるが、ハンドル付きなので機動力抜群であり、何の問題もないのであった。

2025-06-10(Tue) 君がッ泣くまで米出しをやめないッ!

だからといって米を買い控えてはいないが、さすがに高すぎだろう。そんな中、小泉進次郎が大人気だ。わかりやすく大活躍。政治の難しいことはわからないが、ほとんどの人が政治の難しいことはわからないのだ。わかりやすく大活躍することは価値のあることだ。