SVX日記

2004-06-13(Sun) オンボードカメラ

しかし、いろんなことをやらせようとおもうと、理想は車載PCに近づいていく。レジューム可能なノートPCをトランクに積んで、小さな外部ディスプレイとゲームパッドあたりで操作するのが理想だ。ナビゲーションも走行ログもmp3ジュークボックスもビデオサーバもオンボードカメラも燃費管理も、すべて自分でソフトを組み上げられたら楽しいだろうなぁ。

| 本日のデータ | ||

|---|---|---|

| 走行 | +22.4km | 51,097km |

| 給油 | 42.78@119 | \5,091 |

| 備考 | 希望は車載用の素のLinuxPC | |

2005-06-13(Mon) トリィをチューンアップ!!

昨日「完成ッ!!」などと書きつつも、どーにもシコリが残っているハロである。実は昨晩「オシロで実際の波形を見たらエエやん」というコトに気づいたのだ。せっかくosziFOXという簡易オシロを持っているのだし、挙句の果てには自分で使いやすいようなアプリまで書いてしまっているのだから、コレを使わなくてどうするよ。つーか、アプリを書いてから数ヶ月、コレが初めての実践かよ……ったく、もったいねぇ。

と、その前に昨日の誤りを正しておかねばなるまい。昨日「クロックの速度倍率は105.665%だから、26.316us / 105.665% = 24.905us」と書いたが、タダでさえ速いのに命令数を削ってどうするよ。逆だ、逆。正しくは、26.316us * 105.665% = 27.807us。コレで少し多めにNOPを入れるコトになる。コレが正しい。

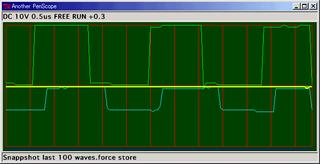

上の緑色のラインがPICの出力ポートの電圧を計測したモノ、下の水色のラインがIRLED上流の電圧を計測したモノだ。osziFOXは1チャンネルしかないので、両者はまったく別のタイミングで計測したものであり、時間的な相関はない。波形の幅を計測するためだけにデータを取った結果である。なお、双ラインは互いに論理反転している。

現状、オイラのアプリには、波形の幅を計測する機能が付いていないので、ウィンドウのスナップショットをPhotoshopに読み込んで、波形の幅のドット数を測り、時間に変換する(めんどくさ……)。結果、点灯時間が11.25us、消灯時間が12.50us、周期は11.25us + 12.50us = 23.75us、周波数は1sec / 23.75us = 42.11kHzとなった。うわ。逆に補正してしまった結果、むちゃくちゃ速くなっとるわ。ソニーのテレビ、よくコレで動作したモンだ……。

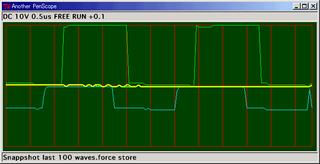

この状態から、NOPの数を増やし、38kHzに近づけていく。点灯期間にNOPをふたつ、消灯期間にもNOPをふたつ追加する。理論的には、若干遅すぎるぐらいだが、実測して38kHzならエエんじゃ。ナニも考えずにPICに書き込み、再びオシロで観察する。

観察結果を上と同様にまとめる。今度は点灯時間が14.33us、消灯時間が13.33us、周期は27.67us、周波数は36.14kHzとなった。うわ。今度は遅めに補正しすぎた。むちゃくちゃ遅い。しかし、ケーブルチューナが動作するようになった。そっか。ケーブルチューナは遅い側には許容領域が広いのだな。しかし、カシオのラジカセ、東芝のエアコンは動作しない。やはり38kHzに調整しよう。

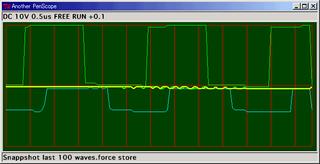

今度は点灯時間が12.63s、消灯時間が13.13us、周期は25.76us、周波数は38.83kHzとなった。まぁこんなモンだろう。実機でテストする。よっしゃ。ラジカセも動くようになった。エアコンだけは若干シブいが、コレだけ動けば許容範囲であろう。今度こそ完成である。パッケージをココに置いておこう。

ハロが仕上がったトコロで、今度はトリィをイジるのである。なんと、今日はその筋からお風呂テレビの実機を借りてきてしまっているのだ。テレビの実機がないのに、VHFトランスミッタを作ってしまうオイラもオイラだが、まーそれは、そう、オモシロいテーマならそれでよいのである。

初めて「マトモなアンテナを持つテレビ」での受信実験である。いつものようにテスト信号発生器をスタンバイし、VHFトランスミッタを通して電波を発信する……おぉッ!! 3〜4mの距離ならノイズは皆無であるッ!! 我ながら、かなりの性能に驚いた。フムーン。

ただ、デキればもう少し飛ばす距離を伸ばしたいというコトで、少しだけチューンアップする。現在使っている高周波アンプへの電圧制限抵抗を、220Ωから150Ωに取り替えるのだ。これにより、少しはゲインが増すだろうというモクロミである。

その結果、アンプへの作用電圧は3.7Vと以前より0.1Vアップし、MAR-8AのデータシートにあるTypical値とまったく同じになった。しかし、送信距離は……あまり変わらない感じだ。まぁ、0.1Vだからなぁ……データシートによると4.2Vまではかけても大丈夫とある。単純に電圧を上げれば電波が飛ぶ距離が伸びるのかどうかはサダかではないが、もう少し小さい抵抗に交換してみてもイイかもしれない。

それよりチョット気になるのは、今回手持ちの部品の関係で、容量1/6Wの抵抗器を使ったのだが、それで足りているのかというハナシである。抵抗の両脇の電圧を測る……5.28V。5.28V / 150Ω = 35.2mA。35.2mA * 5.28V = 0.186W。1/6Wって、0.167Wだよな……マズー……越えとるやんけ。つーわけで、そのうちもう一度、容量の大きな抵抗器に交換するコトにしよう、そうしよう。とほほほ。

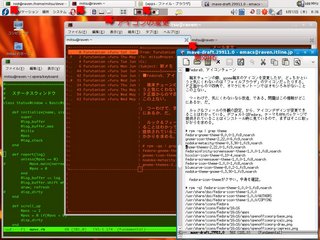

2008-06-13(Fri) Fedora9、アイコンチューン

前回の端末チューンの際、gnome端末のアイコンを変更したが、どっちかというと気にくわないのは「ファイルブラウザ」のアイコンの方だったりする。ド正面からのマ四角で、オマケにモノトーンではオモシろみのないことこの上ない。

ルック&フィール、外観の設定、から、アイコンテーマを変更できることはわかっている。デフォルトはFedora。テーマがRPMパッケージで提供されていることもインストール時に確認済みなので、まずはそこに取っかかりを求める。

# rpm -qa | grep theme

fedora-gnome-theme-8.0.0-1.fc8.noarch

gnome-icon-theme-2.22.0-6.fc9.noarch

nodoka-metacity-theme-0.3.90-1.fc9.noarch

gnome-themes-2.22.0-1.fc9.noarch

fedorainfinity-screensaver-theme-1.0.0-1.fc8.noarch

hicolor-icon-theme-0.10-4.noarch

fedora-screensaver-theme-1.0.0-1.fc8.noarch

fedora-icon-theme-1.0.0-1.fc8.noarch

bluecurve-icon-theme-8.0.2-1.fc9.noarch

nodoka-theme-gnome-0.3.90-1.fc9.noarch# rpm -ql fedora-icon-theme-1.0.0-1.fc8.noarch | head

/usr/share/doc/fedora-icon-theme-1.0.0

/usr/share/doc/fedora-icon-theme-1.0.0/AUTHORS

/usr/share/doc/fedora-icon-theme-1.0.0/COPYING

/usr/share/icons/Fedora

/usr/share/icons/Fedora/16x16

/usr/share/icons/Fedora/16x16/apps

/usr/share/icons/Fedora/16x16/apps/openofficeorg-base.png

/usr/share/icons/Fedora/16x16/apps/openofficeorg-calc.png

/usr/share/icons/Fedora/16x16/apps/openofficeorg-draw.png

/usr/share/icons/Fedora/16x16/apps/openofficeorg-impress.png# cat /usr/share/icons/Fedora/index.theme | head

[Icon Theme]

Name=Fedora

Comment=Fedora Icon Theme

Inherits=Mist ←コレコレ

Example=x-directory-normal

# KDE Specific Stuff

DisplayDepth=32

LinkOverlay=link_overlay

LockOverlay=lock_overlay# cat /usr/share/icons/Mist/index.theme | grep nherits

Inherits=gnome編集が終わって上書き保存する。もちろん、それだけではアイコンは変化しない。いったん、ログアウトする。が、それでもアイコンは変化しない。再起動する。んが、やっぱりアイコンは変化しない……なっ、なんでぇ?

これには、相当に悩まされたが、要するにキャッシュが効いていた、というだけのことであった。こんな時、キャッシュを削除してしばらく待つ、なんてのが世の常だが、gnomeのアイコンに関しては、キャッシュは完全にスタティックなようで、以下のコマンドを実行する必要がある。で、これを一発かませば、その場で即座に変わるようだ。

/usr/share/icons/gnome # gtk-update-icon-cache .おぉ、エエ感じッ!! ついでに、マウント中なのか、未マウントなのか、これまた区別が付きづらい、パネルの「ディスク・マウンタ」のアイコンも変更してしまおう。マウント中は赤く光っている感じなんてどうだろうか。こんな感じ。

2019-06-13(Thu) ザ・ボーカルスクール・スリー・クオーターズ・アフター

最近、主にガキと一緒に勉強していたり、歌の練習に熱中していたり、やたらとオープンカーで走り回っていたり、何しろ充実しすぎていて、書きたいネタはあるのだが、疲れてしまって書く気にならない。んが、今日は久々に状況をメモっておきたい。

例によって、歌に熱中している。自分の歌を録音し、聴き返すと、毎度、わずかではあるが、改善が感じられるので、その繰り返しが楽しくてとまらないのだ。ワルキューレはとまらないだろうが、フルタニアンもとまらないのである。

先日は、とうとうスクールの発表会にエントリーし、観衆の前で、筋肉少女帯の「ゾロ目」を熱唱してしまった。白髪頭にヒゲと丸メガネでハードロックもないだろうということで、ちょっと気合を入れて髪をシャンパンゴールドにし、カラーコンタクトを入れて行った。ちょっと頭の上の元手がないので仕上がりに残念な面があるが、ハゲは目立たなくなった。

歌はかなり練習していったが、成果を出せるかどうかは時の運。が、運よく、ビブラートもシャウトもまぁまぁ決まり、練習比105%のデキ。平均以上ならもらえる賞までいただいてしまった。素直にうれしい。しかし、歌い終わった時に、感想を聞かれて答えたら「話すと雰囲気が全然違う」と笑われてしまった。以前も「話す前は怖い人かと思った」と言われたことがあったが、自分はある種のコワモテだったのか……そういえば大槻ケンヂもトークになると違うよなぁ。そんなとこまで似なくていいのに。

というわけで、半年前から更に3ヶ月が経ち、またそれ相応にそこそこのレベルに上がってきたと感じているので、覚え書きとして、これまでの経緯や、現時点までにわかってきたことなどについて記しておきたい。

特に、最初に歌った時はヘッポコだったのに、いつの間にかそれっぽく歌えるようになっていて感激したのが「Magia(Kalafina)」「永遠の孤独(小坂由美子)」「INVOKE(T.M.Revolution)」の3曲だ。ビブラート、シャウト、ピッチを素早く切り替えるスキルの向上が、その要因のような気がしている。

でもって、基本ガールポップが好きだからといって、いいおっさんが歌うのはどうなのかとも思いつつ、歌い続けているのが「ノーザンクロス(シェリルノーム)」「oath sign(LiSA)」「MEMORIA(藍井エイル)」と、ワルキューレの「ワルキューレがとまらない」「Absolute 5」「一度だけの恋なら」「僕らの戦場」「破滅の純情」ほか。

昨日は「機械(筋肉少女帯)」が、それっぽく歌えるようになっていた。まずは、シャウトしっぱなしでサビを通せたのだ。正直、とうとうここまで来たかという気分。この歌は、目標のひとつだったので、かなり嬉しい。オマケにヨチヨチレベルながら、シャウトにビブラートをかけられるようにもなった。「混ぜるな危険(筋肉少女帯)」に使うといいかもしれない。

ここ数ヶ月でまたキーがひとつ上がったのだが、喉の筋肉を鍛えていることが、シャウトにも効いている気がする。先生いわく「鍛え続ければ『B'zのボーカルのような金属音』も夢じゃない」とのこと。上が延びるほど、下を安定して出せ、そこに表現を加える余裕もできるわけで、それはシャウトが続けられたりビブラートを加えられるようになってきたこととも符合する。

2024-06-13(Thu) これまでにない高度な工作を完遂する

ここ数年、夏は狂ったような暑さで、避暑地が気になっている。いや、本当に気になっているだけで、滅相なんて別荘もないんですが。で、避暑地の重要なスペックが「標高」である。平均的には、高度が1000m上がれば、気温は6〜7度低くなる……のだが、この数字をいつも忘れてしまう。はいここ、次の試験に出ますからね。

ちなみに、酷道好きのアドリブ好きなので、ナビにはコダわっている。叩き売りされていたYPF7550MLと、叩き売りされていたA330だ。どちらも携帯の電波に関係なく現在位置を表示してくれる。で、どちらにもGPS/気圧高度計は付いているのだが、常時表示しておくのが困難なところが難しくて困るところ。

で、仕方ないので別途高度計を購入した。なんとデジタルではなくアナログ。EMPEX(エンペックス)のアルティ・マックス4500(FG-5102)というもの。が、これがなかなかのスグれもの。気圧に依存するので絶対値は微妙だが、計測精度はかなりものだ。電源不要で、取り外して持ち歩けるのもイイ。

つうわけで、しばらく外してあったフロントカメラを復活し、そのバイザー部分にマウンタをネジ止めすることにした。久々の工作だなぁ。それなら角度も調整できるし悪くない。いい感じに付いたぞ。よっしゃよっしゃ。必要な配線は背面にスッキリとまとめた。必要な配線はないけどね。