SVX日記

2004-06-12(Sat) スーパーオートバックス再び

このスーパーオートバックス、ビレッジヴァンガードという変な本屋が併設されているのだが、ここの品揃えが妙に隔たっていて面白い。ヒトコトで言うとアブない品揃えというか……。車に関してのコーナーは別にアブないことはないが、車の雑誌からマンガ、模型やステッカーまで置いてある。残念ながらSVXに関するものは一切なかったのだが……ミニカーくらい欲しいところなんだけどね。

| 本日のデータ | ||

|---|---|---|

| 走行 | +47.6km | 51,074km |

| 備考 | 散々時間をツブした割には、結局なにも買わず | |

2005-06-12(Sun) エリア13、ここは地獄の激戦区

ミョーに暑い日である。最近クールビズなんてのが流行っているが、オイラは年中「上着なし+シャツ腕まくり+ネクタイ緩め」で通しているから、ナニをイマサラという感じである。しかしながら「冷房を弱めに」というのは、職場によっては熟慮の末に導入したほうがよいだろうと思う。少なくともオイラは、寒いのは苦手だが、一定温度を越えるとまるで頭が働かなくなる傾向にあるからである。別にプログラマだけが特別だというつもりはないが頭脳「重」労働の場合には、効率が落ちるというレベルを超え、仕事の遂行が不可能になる気温というモノが存在すると思うからだ。つまり、冷房代をケチって仕事の能率を落としたら、モトもコもないってコトである。

で、今日はそんな日である。暑いのでどーにもヤル気がでない。でも、冷房を入れるホドでもない……特に出かけるトコロもないので、とりあえず軽くゼビるコトにする。お、調子イイ。残機を6機も残して、エリア7のソル地帯へ。4本出して2本破壊……そこで突然に目の前がマックラになる、なんだッ!? ……ゲッ!? 電池切れかよ!? トホホホ……もう少し前兆ってモンがねーのかオメーエはッ!! 画面が暗くなったと思った途端に、イキナリのリセット攻撃である。しゃあねぇなぁ……シコシコと電池交換する。くそ。1000万点が狙えるようになったら、ACアダプタ対応に改造しちゃる。

しかしあづい。こんな日はザルソバに限る。そーだ、ザルソバを食うなら、冷酒も準備しよう。オイラは遥か準成人の頃に冷酒を呑みすぎてヒドい目にあい、それ以来、燗酒しか呑まないクセがついているが、1本くらいなら大丈夫だろう。つっても、冷酒1本くらいでは足らんな。ビール2本の追加インストールじゃ、酒量をオーバランじゃ、気分はガストノッチじゃ、新しい電池でグワッシャじゃッ!!(またかよ……)

ところがコレが調子イイったらない。冷酒パワーか? エリア13のバックゾシーを左巻きに片付け、そのまま未知のエリア14へ。2発のアンドアを軽くツブし、なんとエリア15の中ほどまで侵攻するコトがデキた。軽く半年以上もエリア13が抜けられなったのに、抜けられたと思ったら酩酊状態かよッ!! ちゅーコトは、もっと呑みゃ〜、エリア16クリアも夢じゃにゃぃわ……呑みぇば呑みゅほろ強くらるぅ〜、あちょ〜ッ!!(酔)

……失礼。三国の時代からの「酒中別人」という便利なコトバを引用しつつご勘弁である。さて一昨日にファームをイジってヨッチもゴッチもイカなくなっている、ハロの開発を続けるのである。なにしろ、基礎回路でLEDを点滅するコトすらできなくなってしまったのだ。すると、PICが壊れたか? 別のPICでも同様だった。んじゃ、RFモジュレータに書き込んだプログラムを書いてみる……動く。ぐぬぬぬぬぬ……。

結局、PICの初期化の際にメモリバンクを1から0に戻し忘れたのが原因であった。アホくさ……いつの間にバンクを戻すコードを消しちまっていたのだろう……まぁイイか。作業を続けよう。問題はケーブルチューナが信号を認識しないってコトだ。我が家のソニーのテレビはバッチリ認識するのに、ナゼだろう? たぶん38kHzという搬送波の認識範囲がシビアなのではないかと推測する。つまり、ソニーのテレビは37kHzでも39kHzでも認識するが、ケーブルチューナは38.5kHzでもダメ、とかそーゆーコトかもってコト。

そもそも、今回のPICのクロック精度は大丈夫なのか? 前回の例もあるし、念のため計測してみよう。クロックが4MHzの場合に、LEDをキッカリ10秒間隔で点滅するコードを書いて、ストップウォッチで時間を計測する。結果、56.77秒、56.77秒、56.81秒……って、なんだよ、またもやかなり速いがなッ!!

平均をとって計算すると、速度倍率105.665%、実質クロックは4.2266MHzとなった。5%以上のオーバークロック状態であるが、別にうれしくもなんともないワイ。ケーブルチューナが反応せんのはこのせいか。補正せんとイカンではないか。

一応、欲しいのは38kHzだ。38kHzの1周期は1s / 38kHz = 26.316usだ。今回のクロックの速度倍率は105.665%だから、26.316us / 105.665% = 24.905us。つまり、1周期を25us、25命令にすれば38kHzが得られるということになる。修正じゃ!!

しかし、やはりケーブルチューナは言うことをきかない……。家にあるありとあらゆる機器で試した結果、ソニーのテレビ、シャープの空気清浄機、サンヨーのフットマッサージャは動き、ケーブルチューナ、カシオのラジカセ、東芝のエアコンは動かないという結果になった。まぁ、大半が動くのだから、コレでイイか……? イイや、完成ッ!! パッケージをココに置いておく。

さて、そんなこんなであるが、今日は話題を替えつつも、まだ続く。このニュースだ。なんでも、PSP上で動くレトロゲームエミュレータが開発されたそうだ。

エミュレータであるというトコロに非合法なニオイを感じ、どーにもウサンくさいトコロではあるのだが、だからといって即座にそれを切り捨てるのはどうかと思う。だから、以前から言っているように「レトロゲーの需要は高い」のである。名作は長く残されるべきなのだ。なんで映画はDVDとして再販されるのに、ゲームはプラットホームが替わった途端に捨てられていくのか? どう考えてもオカシいではないか。

しかしながらソニーはエミュレータの開発を受け、ファームウェアアップデートをもって全力でツブしにかかっているらしい……どーなのよ、この状態。確かに非合法であるから容認しろとはいわないが、ユーザのニーズをナントカして叶える方向には1ミリも進まないのだろうか?

ファイル交換が非合法だと叫ぶだけではどーにもならない。しかし、AppleのiTunesMusicStoreのように、非合法を圧倒する合法が現れた例もあるではないか。だからオイラは前からCGPSを立ち上げろと主張しているのだ。そーゆーのがないから、エミュレータなんてモノが蔓延するのである。

2008-06-12(Thu) Fedora9、端末チューン

オイラは、Windows上では、日頃から比較的高機能なTERATERMを愛用、自作マクロまで組んでチューニングしていた。なので、正直、gnome端末には物足りなさを感じなくもないのだが、だからといって究極に機能が不足しているわけでもなし、それよりなにより「標準である」というのは結構な強みなので、こいつをそのままベースにしてチューニングを始めることにする。

まず、手始めは、端末画面の色。白地に黒というのはごく一般的ではあるものの、コントラストが高すぎて目に痛い。長時間に渡ってニラめっこ、しかも端末画面では頭を酷使する作業を行う場合が多いので、もう少しリラックスできる暗めの色が望ましいのだ。いうなれば、ホテルの間接照明のような。

というわけで、オイラのチョイスは往年のプラズマディスプレイを彷彿させるオレンジ〜茶系。カラーコードでいうと#FF6020と#481800だ。文字通り異色ではあるが、なかなかどうして、慣れると快適である。また、グリーンディスプレイ風味も悪くない。#40FF00と#204000という感じ。新しい人にはマトリックスっぽいなんて言われるかもしれないが。

意外と重要なのがアイコン。デフォルトのデスクトップテーマであるFedoraは、モノトーン〜青系で統一されている……のは、決して悪くないのだが、タスクバーのアイコンがどれもモノトーンであり、パッと識別できないのはマイナス。特に「端末」と「ファイルブラウザ」は、形状も色配置も似ているせいもあって識別性が最悪で、これが両方とも複数が開かれる性格を持っているから始末が悪い。

そこで、端末の実際の表示イメージに近い「プラズマ」と「グリーン」に色変換したアイコンに変更する。アイコンの編集の際には、ちゃんとGIMPを使うぞ。こういう場合、領域を区切って「着色」機能を使うといい。こんな感じ。

gnome端末は、ウィンドウ+タブと、Operaと同様のウィンドウ構成をとることができる。これは、アカウントごと、ホストごと、用途ごと、など、うまくルール付けをすることで、とても便利に使えるのだが、惜しいのがタブにクローズボタンが「付いている」こと。

単純に、誤ってボタンを押すと、問答無用でタブがクローズしてしまうのだ。動いていたプロセスは置き去りで、元に戻す方法がない。これは困る。TERATERMだったらクローズの際には確認を求められるし、Operaはゴミ箱から元に戻せる。これらは後から、必要にかられて実装された機能なのだと思う。

そもそも、タブはそれ自体がボタンなわけで、その上にボタンつけるのはナンセンスだ。Operaもこの状態がデフォルトになってはいるが、ボタンを取り外す設定も可能なので問題ない。そもそもジェスチャーでクローズできるならそっちを使うべきだ、頻繁に利用するタブ切り替えの都度、イラッとくる必要はない。gnome端末だって、通常はCtrl+Dで閉じることができる。

と、ここで、オープンソースであることを活用するのである。気にくわないなら改造してしまえばいいのだ。Windowsではこうはいかない(場合が多い、アプリがオープンソースでも開発環境が有償である場合が多いし)。

まず、Fedoraのサイトから最新のソースコードを入手する。Fedora上で扱う以上、形式はsrpmが望ましい。rpmbuild -bpでソースパッケージを展開し……ようとしたら、大量の開発関連パッケージが必要だと怒られた。そっか、GUI開発なんてするつもりなかったので、開発関連パッケージは入れてなかったっけ。yumで丸ごと導入す……

# yum grouplist

# yum groupinstall "X ソフトウェア開発" "GNOME ソフトウェア開発"# rpm -ivh gnome-terminal-2.22.2-1.fc9.src.rpm

# cd /usr/src/redhat/

# rpmbuild -bp SPECS/gnome-terminal.spec# vi BUILD/gnome-terminal-2.22.2/src/terminal-window.c 1430 // g_signal_connect (G_OBJECT (close_button), "clicked",

1431 // G_CALLBACK (close_button_clicked_cb),

1432 // screen);# diff -U 3 BUILD/gnome-terminal-2.22.2/src/terminal-window.c.338913-revert-336325 BUILD/gnome-terminal-2.22.2/src/terminal-window.c > ../SOURCES/gnome-terminal-2.15.0-338913-revert-336325.patch# rpmbuild -ba SPECS/gnome-terminal.spec# rpm -Uvh RPMS/i386/gnome-terminal-2.22.2-1.fc9.i386.rpmgnome端末が動いている状態でもインストールはできそうだが、全インスタンスを終了して立ち上げ直すまで、新しいプロセスでは動かないはず。縁起物なので、いったんログアウトして、黒い端末画面からインストールすることをお勧めする。

2011-06-12(Sun) 照明のリモコン信号を密造

先日、自作した照明機器(?)の赤外線リモコン制御化に成功したので、少々、勢いづいている。そこで、これを勢いに乗じて、我が家の和室に付いている、パナソニックの和風シーリングライトHJA7700用の赤外線リモコンを自作するのである。

この照明機器、本体にはリモコン信号の受信機構が標準装備されているくせに、リモコンは別売となっている。そりゃ、すべての人がリモコンを必要としているわけではない、とか、タイマ付きのリモコンも選択可能にする都合で、とか、いろいろイイワケはあるのだろうが、フツーに考えれば、受信機構よりも送信機(リモコン)のが安く済んでいるはずで、たいした額でもないのだろうから、素直にシンプルなヤツを添付しておきゃーいーのに、ケチくせぇなぁ……

……と、その「たいした額でもないリモコン」を買い控えている、輪を掛けてケチくせぇオイラだったりする。だって、いずれは、自宅サーバから制御できるようにしたいとか考えると、どうせ、送信機を自作しなきゃならんわけだし、波形だけ拾うために買うのもなぁ……松下のショールームで波形をキャプったら、デジタル万引きになるのだろうか。つーか、素直にウェブ上に波形がないかな。

散々探すと、リモコン信号のデータベースを見つけた。どうやら、コレがソレらしい。といっても、信号の仕様や、コードをバイト列で言われてもちょっと困るんだよな。ウンウンとうなりつつ、このブログを参考にしつつ、手持ちの松下のテレビのリモコン信号をオシロスコープで観察しつつ、アレコレと試行錯誤する。

あとは、回路を基板上にデザインしてパッケージングするだけだが……バカ正直に6個もスイッチを並べるのはヤダなぁ。ダブルクリック、トリプルクリックをアサインして、2個で済ますか? エンクロージャには何を使おう……お、このジャンクの学習リモコンを居抜きで使うというテも……って、学習? 学習リモコン!? ジャンクとはいえ、壊れてなかったハズ。ほんじゃ、そのまま使えばいいんじゃねーか。

ホコリを払って電池を入れ、学習させようとしたが……このリモコン、学習の際の操作方法が直感的じゃなかったんだよな……それっぽい操作をしてみるが、できない。うーむ、学習リモコンの正体は、ソニーのRM-VL700Uとな。ググる。おぉ。ソニーは、取扱説明書をダウンロードできるサイトを公開しているのか、素晴らしい。シコシコと信号を学習させる。できた。

この学習リモコン、なかなかに高出力で、快適に操作できる。初めて、調光機能を使うことができたぞ。体感的に半分くらいまで減光できる。こんなに有用な調光機能が、あらかじめ本体に備わっているのに、別売のリモコンを買わなければ使えないなんて、そりゃ売り方があんまりってもんだぜ、パナソニックめ。

結局、リモコンの自作は取りやめになったので、電源を入れると信号を一発飛ばして沈黙するだけのプログラムになってしまったが、開発物件の一式を置いておく。

2021-06-12(Sat) 国道157号、林道冠山線、地獄の往復

何度か薄墨桜や徳山湖を訪ねるついでに「道の駅ねお」までは行っている。今日はその先へ進むのである。いわゆる「落ちたら死ぬ」道であるが、大概の道だって落ちたら死ぬ可能性は高いわけで、そんなことは別にいわれなくてもわかっているのである。

走ってみると、確かに狭いし、ガードレールのない部分もあるが、やはり国道である。Googleのストリートビューでは、猫峠林道に迂回するルートだったが、今回はそのまま157号の本線を進めた。それなりには整備されているのだ。対向車が来たらヤだなぁ〜、という状況も、全線の1〜2割程度だ。実際、10台弱の対向車があったが、延々と戻ることもなく、ほぼその場でやり過ごせた。

とはいえ、道の駅を出た直後の「温見峠27km」という数字を参考に、1/3は来た、残り半分、あと3km、などとカウントダウンしていたのも確か。まぁでも、峠に着いてしまえば、今度は逆方向に走りに来るかな、というくらいの気持ちだ。

川沿いの木立ちを抜ける印象の岐阜県側と違い、福井県側の序盤は山肌に沿って荒れた路面を降りる感じ。長らく続くが、いきなり途中から快走路になる。とはいえ、トンでもない道にしかつながっていない状態なのだから、広い道なのに誰も走ってない。まぁ、よくあるけどね、こういう状況。で、アッという間に大野市だ。

こっちは林道だから、国道157号より容赦がない。落石は多いし、カーブミラーもほとんどない。そこそこ退避所はあるが、緊張感は国道157号より上だ。冠山峠まで10km弱だが、異様に長く感じ、走行中に眺望を観る余裕もなかった。

冠山峠で小休止したら、降り始めるのだが、これが結構スリリング。路面に薄く砂が被っている場所が多く、それがアウト側が崖の場所だったりすると、結構ヤバい。徳山湖まで10km弱だが、これまた異様に長く感じる。どうにか林道を抜け、トイレのためにエンジンを止めたら、なんとi-DMスコアが1.5。3以下って初めてじゃないか? いやぁ、ちょっとそれどころではなかったなぁ。

そこからしばらくは、広い道なのに誰も走ってないトンネルをスコーンと抜けるのだが、ナビが再び根尾に抜ける道を案内するではないか。以前、正式な開通直前に南側から入ってしまった、岐阜県道270号藤橋根尾線だ。この際だから逆方向も走って回収しておくか。そして帰宅。

帰宅して、何気に林道冠山線を検索したら、なんと開通は昨日からだったのであった。上述の県道270号といい、先日の安房峠といい、妙にギリギリな日程に縁があるなぁ。

2025-06-12(Thu) ギアチェンジを実装したり、ゲームのウソを暴いたり

まぁ、AIにゲームパッドの入力処理が「理解」されてしまって悔しかろうが、処理を書き上げられたことには違いないので、次のステップへ進む。ギアチェンジによる自車速度の調整機能の実装だ。

最終的には、シフトアップ後、徐々に加速していくようにするつもりだが、それにはいろいろと調整が必要なので、当面はパッとその速度になるような実装ですませる。調べると、最近のF1マシンは8速と決まっているらしい。ちょっと調べて、以下のようなテーブルを書いた。単純に、各ギアでの上限速度(km/h)である。

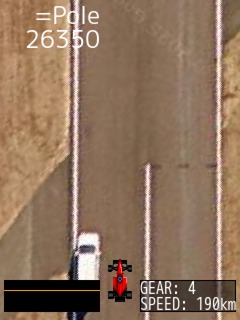

@speeds = [ 85, 120, 155, 190, 225, 260, 295, 330 ]しかし、実際に8速の330km/hで走ってみると、ハンパなく速い。速すぎる。トップビューの都合上、ほとんど先が見えないのでコースを完全に覚えないと、観客席を飛び越えるほどのコースアウトを連発してしまう。

そもそも、オマージュり元のスーパーフォーミュラも、ややその傾向はあったが、こんなに難しかったっけ? ……と、思って、スクリーンショットを元に計算をしてみた。2時刻間の距離と時間から速度を導く。距離は197ピクセル。時間は0.417秒。 車幅からグリッドの間隔は4mで48ピクセルとわかっているので……

(4m * 197px / 48px) / (37.875sec - 37.458sec) = 141.7km/h