SVX日記

2004-08-27(Fri) 環境構築!?

今日は昨日の「ちょっとばかり気づいた」ことをやってみた。それは「CTSピンのRTSピンへの接続である」(忘れていたことに気づいたのだ)。私はPICでシリアル通信を行う場合、電子工作を始める際に製作した秋月の「シリアル制御液晶表示モジュールキット」のシリアル通信回路を踏襲するのだが、この回路、PC側からのRTS/CTS信号を電源および信号電源としてとして用いるというすんごい工夫がしてあるのだ。

本来、RTS(Request to Send)は「自分が出力する、送ってくれ信号」だし、CTS(Clear to Send)は「相手から出力される、送っていいぜ信号」なのだが、これをつないでしまうことで「送り放題モードに固定」し、信号としての意味をなくしつつ、そのHigh出力を電源として流用するのである。モトネタは誰だか知らないが、これは目からウロコ、白子、黒子、猪苗代湖レベルのウルトラCといえるだろう。

昨日の状態は、PIC側からの線をCTSにしか接続してなかったので、PC側はRTSをONにし「送ってくれー」といっているのに関わらず、PIC側がCTSをONにせず「送るんじゃねーよ」のままなので、PC側からの送信がサッパリ行われないというカラクリだったのである。だからPICからPCへの一方通行だけはできていたたのね。理解。理解。というわけで、つないでみたところ、ちゃんと電圧が発生するようになった。PC側でRTSオフ時に-7.4V、RTSオンにすると+8.0V……規格では12Vなのにどう考えても低すぎるような気もするが、ノートPC(しかもジャンク)だし、こんなもんだろう。要は通信できればいいのである。

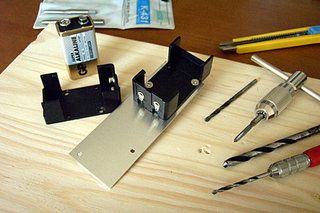

さて、安心したところで、ここ数日の疲れが出て眠くなったので、寝ぼけながらでもできるような作業をすることにした。まずは、愛用のテスターのヒューズ交換。といっても、今回は文字通りヒューズを交換するのでなく、ポリスイッチというヒューズの代わりになるパーツをヒューズに装着し、今後ヒューズが切れないようにしてみた。このポリスイッチというアイテムは電流が流れすぎると、内部の抵抗値が急激に上がり、冷えるまでは電気が通らなくなるという摩訶不思議な便利アイテムで、なんでもPCのUSBポートの内部には大抵挟まっているものらしい。

テスターの仕様書には、交換すべきヒューズとして200mA/250Vが指定されている。これは250Vまで耐えたれるヒューズで、定格は200mA、実際には400mA流れると溶断するというモノに交換しなさいという意味である。が、私が装着したポリスイッチはちょうど手元にあったコレで、耐圧60V、定格は250mA、実際には500mA流れるとトリップ(抵抗値赤丸急上昇)するというブツであった。耐圧が低すぎるような気もするが、普段12Vそこそこしか使わん私には問題ないだろう。ちゃんと電流が測れるようになった。よしよし。

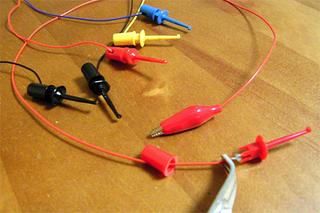

寝る前にもうひとつ。テスト用の配線材の作成である。電子工作メインの私は、買ったばかりのテスターのテスターリードの先をチョン切ってICクリップに付け替えている。その先が傷んできたので、新しいものに付け替えるという作業である。ちなみに現在はテスター←→ICクリップが2本、ワニ口←→ICクリップが2本、ICクリップ←→ICクリップが2本という体制。ところが、テスター←→ICクリップの2本はちょっと先をペンチで直したら、もう少しイケそうな気配。それじゃというわけで、それ用に買っておいた2個のICクリップを、別途手元にあった2個のワニ口につないで2本増やすことにした。ついでに、ICクリップ←→ICクリップの2本は太いコードを使いすぎてとっても使いづらかったので、細いコードに付け替えた。

これで、テスター←→ICクリップが2本、ワニ口←→ICクリップが4本、ICクリップ←→ICクリップが2本という体制。ただ、いずれテスター←→ICクリップの先は交換しなくてはいけないだろうから、そのうち購入しておこう。なお、このテスターリードの先をICクリップに交換するという行為、作業性を著しく向上し、特に使いづらくなるわけでもないので、とってもお勧めである。

2005-08-27(Sat) 引越し完了ッ!!

さて、今日は引越しである。ウェブ上でこーゆーコトを書くと、サーバの引越しと間違われそうではあるが、今回はリアルな引越しである。もちろん、PCサーバも引っ越すが、プロバイダもドメインも引っ越さないので、こーゆーのはサーバの引越しとはいわないと思う。いや、いうかな? などと、極めて適当な文章で導入部をお茶で濁してみた。なははん。

とりあえず、軽く100日は連続稼動しているLinuxサーバを停止する……その前に、ダイナミックDNSサービスにログインして、外部プロバイダに仮設したSVX日記のアドレスに転送設定をする。まぁ、そこまでせんでもいいのだが、検索エンジンがリンクを切ってしまうのもイヤだし。気休め程度に設定を行う。

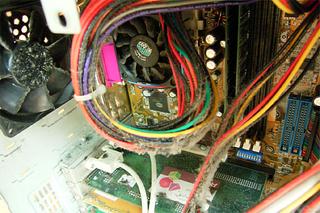

で、Linuxサーバを停止する。完全停止は数年ぶりだ。ちょっと掃除でもしてやろう。すっかり片付いているリビングに引っ張り出してきて、外見を観察してみる。吐き出しファンの周囲はホコリがツララ状に生えていて、マコトにヒッドいコトになっている。エアインテークの部分も、黒いホコリでモコモコとふちどりされている。なんで、こーゆートコロに付くホコリは黒いのだろうか? 綿ボコリは白いのに。実はね、それは……などと、ウンチクをかますフリをして、スカしてみる。そんなこと興味ないので知らんのである。今やらねばならないことは、ホコリを除去することである。で、フタを開ける。うーむ、遠目ではどーにもないよーに見えるかもしれないが……。

アップにすると、このようにトンでもないことになっている。なんつーか、フワフワというよりは、ネッチョリとしたホコリである。とっても、空気の循環を悪くしそうな、断熱性の高そうなホコリである。こーゆーのを見ると、水冷なんてPC程度に大げさな、なとどいういつもの考えとはウラハラに、水冷こそ正解だという気もしてこなくもない。空冷はゴーゴーとうるさいし、空気を通せば通すほど、よりホコリを付着させ、どんどん冷却効率を落としていくのだ。バカくさい。

そんなコトを考えていても仕方し、水冷に改造する予算などないので、ホコリをはたく。ブバババッっと、内部に思いっきりハタキをかける。恐ろしいほどの量の黒い物体が周囲に湧き出す。よくもまぁ、こんなに溜まったもんだ。以前に空気清浄機とPCの合体というウソネタを書いたが、意外と的を得ているかもしれないぞ。なにせ相手は大量に空気を浄化する機械だ。浄化した大量の空気が、多少は温まろうが、その風速の空気をPCの中に通さない手はない。いいアイデアだと思うけどなぁ。家電メーカーは今がチャンス。空気清浄機型PCケース、または空気清浄機能付きPCどうすか? こーゆーのは、シャープやサンヨー、東芝、松下、日立の独壇場だぞ。ソニーや富士通にはできまい。ビーバーやダイキンがPC事業に手を出すチャンスでもある!!

と、くだらん話は置いておいて、リアル引越しである。一応、プロバイダ(Yahoo!!BB)には、今日引っ越すことを連絡してあるものの、数日はネット接続が出来ないコトは覚悟していたのだが……なんと!! 引越し先に着いた途端、接続ができるではないか!! 結局、我がitline.jpのダウンタイムは9時から16時と極めて短時間に収まってしまった。これは一時的に、引越し元、引越し先の、両方の回線が接続できるようになっていたためなのだろうか? なんにせよ、素晴らしい。まだ、ネット接続などは、生活に必須なモノではないから、などと考えていたが、ここまでしっかりと引っ越せるとプロバイダの信頼度もグッと上がるというものだ。まさに、電話並みと言えよう。素晴らしい、あぁ、素晴らしい、素晴らしい。

しかし、少々問題が。新しい住居は、築年数が若干高いためか、少々レイアウトが古クサい。コンセントの位置が外壁部に限られているのはともかく、モジュラジャックがひとつしかないのだ。つまり、そこにサーバを置くしかないのである。悪いことにソコは部屋のド真中である。

2006-08-27(Sun) イッペイマシーン28号、完成

先日、イッペイの一撃によって、回路の修正が可能になったため、サクサクッと問題の箇所をハンダ付けしなおした。あとはソフトだ。例によって、ロジックは通勤電車の中で作り込み済みなので、アセンブルして書き込む。一発で動くとよいが……

……ほー、ほー、ほー!! ほとんど問題なく、想定の動作をしてくれるではないの。ただし、実機で動かしてみて初めて気づく事象もある。チョイチョイとパラメータをイジりつつ、5度ほど試行錯誤の書き込みを行って完成ッ!! パッケージを置いておく。

1) 黄色のスイッチを押すと電源ON、ON時は黄色のLEDが1.2秒間隔で点滅

2) 緑色のボタンを押すと、0.6秒間隔で6秒間、振動モータが駆動

3) 黄色のボタンを押すと、0.6秒間隔で12秒間、赤と緑のLEDが交互に点灯、その間、黄のLEDは消灯

4) 赤色のボタンを押すと、20秒間、メロディを演奏

5) 本体が傾斜すると、3秒間、メロディを演奏

6) 1分半毎に、1秒程度、メロディを演奏傾斜センサは結構敏感に反応するので、振動センサみたいな挙動をする。チョイと小突くと反応するし、振動モータの駆動中にも反応する。だから、イッペイが28号にかまっていれば、ほぼメロディは流れっぱなし。6)は電源スイッチの切り忘れ防止、または、イッペイの気を引くためにつけた機能だ。

しかしながら、ちょっと問題なのがメロディの音量。あまりにも小さい。メロディICのデータシートに「圧電ブザーを直接駆動可能」とあったので、あまり考えずにそうしたけど、ケースに閉じ込めてしまうと、ちょっと音が小さすぎるようだ。ケースにいわゆる「ブチ穴」を穿けてみたが、たいした効果はなかった。スイッチングトランジスタをかますべきかもしれない。

で、一通りの動作確認後、イッペイに渡してみる……かなり興味を示して、叩いたり、持ち上げたり、振ったり、ナメたり、カジったり……そのうち、ボタンが気になったのか、指先でボタンをハジき始め、ついには振動モータを駆動ッ!! 一瞬、驚いた顔を見せたが、直後にニヤっと笑った。どうやら、それなりにウケてるようだ。

2017-08-27(Sun) 電光石火のカラーレーザープリンタ導入

6年チョイ前に買ったエプソンのインクジェットプリンタ「PX-403A」であるが、割と最近まで調子が良かったものの、やっぱりインクが詰まってクリーニングの繰り返しを強要されたり、互換インクを使えばハナから認識されずに使えなかったりで、だんだんイライラしてきた。1枚印刷するのに何時間かかんねん。

気づくと、ネットプリントがお気に入り……ってのも、気付けばナンかおかしな事態なんじゃないのかッ!? ……というわけで、いっそのことカラーレーザープリンタを買ってしまうことにした。最近はアホみたいに安くなってきているし。

チョイスしたのは、brotherのカラーレーザープリンタ「JUSTIO HL-3170CDW」。安いし、無線でもつながるし、ちゃんとLinux用のドライバも用意されているらしい。

まずは、ガキのWindows10にドライバをインストールして、テスト印刷……むぅ。圧倒的な印刷クオリティ。職場や店頭でコレが出力されても驚かないが、自宅でコレが出力されると違和感がある。しかも、使い勝手がいい。無線LANでも接続できるので、電源さえ確保できればどこに置いてもいいし、ディープスリープに入ると、極端に消費電力が下がるので、電源を切る必要がない。にもかかわらず、その状態で管理画面にもアクセスできるし、印刷も開始できるのだ。つまり、いつでもどこからでも印刷可能。ネット環境を常時接続に移行した時のことを思い出した。こりゃエエわい。

んが、問題発生。自分のメインマシンのFedora24にドライバをインストールしても……動かない。CUPSは動いているし、印刷を開始すれば、エラーが出るわけでもなく、正常終了するのだが、プリンタがウンともスンともいわない。

Fedoraにも対応しているというので、ドライバのインストールには「Linux簡易インストーラ」を使ってシェルスクリプト一発だったのだが、systemdに対応してないのかしらん……と、tcpdumpまで取ったりしてアレコレ調べたのだが、肝心の印刷データをプリンタに送信していないようなのだよな。うーむ。

エラー: パッケージ hl3170cdwlpr はインストールされていません。 :

上記使用許諾に同意しますか? [Y/n] ->Y

wget -T 10 -nd --no-cache http://www.brother.com/pub/bsc/linuxj/packages/hl3170cdwlpr-1.1.2-1.i386.rpm

--2017-08-25 19:31:49-- http://www.brother.com/pub/bsc/linuxj/packages/hl3170cdwlpr-1.1.2-1.i386.rpm

www.brother.com (www.brother.com) をDNSに問いあわせています... 211.131.224.120, 211.131.224.75

www.brother.com (www.brother.com)|211.131.224.120|:80 に接続しています... 接続しました。

HTTP による接続要求を送信しました、応答を待っています... 404 Not Found

2017-08-25 19:31:49 エラー 404: Not Found。

:

rpm -ihv --nodeps --replacefiles --replacepkgs hl3170cdwlpr-1.1.2-1.i386.rpm

エラー: hl3170cdwlpr-1.1.2-1.i386.rpm のオープンに失敗: そのようなファイルやディレクトリはありません

:LPRプリンタドライバのダウンロードに失敗してんじゃねぇか。そういう重大なエラーが起きた時はその場で異常終了するべきだろ。どうやら「Linux簡易インストーラ」の中のURLが間違っているようだ。トホホ。

さっそく、ケント紙を手差しして卓上カレンダを印刷してみた。体操カードもだ。体操カードは「ネットプリント」サービスで印刷したものの裏に印刷。印刷クオリティはさすがのもの。んが、手差しだと、上端と下端で1mmくらいナナメるなぁ。ハガキだと特に顕著だ。しかも、印刷開始位置も安定しない。気にしなければ、気にならないが、裏表を合わせたりするなど、用途によってはキビしい場合もあるかもなぁ。

2018-08-27(Mon) 再びCDの曲目リストを得る

数カ月ぶりにCDをレンタルした。ところが、いつものようにDLNAサーバに曲を取り込もうと思ったら、曲目リストが得られない。

以前にも似たようなことがあったような気がするな、と思い、曲目リストを照会している外部のCDのデータベース「gracenote」にアクセスしてみた。んが、ログインには成功するし、アプリも登録されているので、おかしな点はない。

改めてアプリを追加登録してみるか、と「Add a new app +」を押してみたところ「No API Products available. Only one API keys per APIProduct is allowed.」と出る。なんだこれ? 登録できるアプリはひとつなのかな、と、既存のアプリを登録解除し、再度、登録しようとしたら「There are no application keys available, please try againlater.」と出てダメ。ありゃ、登録アプリがなくなってしまった。おいおい。

他にも似たようなCDのデータベースはないものかと調べたら「MusicBrainz」というのが見つかった。が、APIが違うので、プログラムを修正する必要がある。cgetをcget_mbにコピーして、チョイチョイと直す。

MusicBrainzも、gracenoteと同じく、CDのトラック情報を元にCDを特定できるのだが、与えるトラック情報のフォーマットにクセがある。CDのトラック情報を得るためには、同じく「cd-discid」を使うものの、それに「--musicbrainz」というスイッチを与えた上で、もうひとヒネリする必要があるのだ。んもー、面倒くさい。

結局、MusicBrainzで見つけたら、そのURIを与えることでも曲目リストが得られる機能をつけたが……そこまですんならウェブ上の情報をコピペすんのと大してかわらんではないか。そもそも、登録すらされていないCDも多いようだし。まこと残念じゃのぅ。

$ ./cget_mb https://musicbrainz.org/release/fb5d46ff-cd2b-4e17-bc6b-707ff430cdee

_#TOC_: https://musicbrainz.org/release/fb5d46ff-cd2b-4e17-bc6b-707ff430cdee

_ALBUM_: シーズン2

_ARTIST_: 筋肉少女帯

_GENRE_:

_DATE_: 2009-05-20

心の折れたエンジェル(「GuitarFreaks V6 BLAZING!!!!」「DrumMania V6 BLAZING!!!!」使用楽曲)

ドナドナ

踊る赤ちゃん人間

人間嫌いの歌

世界中のラブソングが君を

ロシアンルーレット・マイライフ

プライド・オブ・アンダーグラウンド

蓮華畑

ノーマン・ベイツ '09

1000年の監視者

へそ天エリザベスカラー

ゴッドアングル Part2

ツアーファイナル$ ./cget_mb https://musicbrainz.org/release/da813859-7cd7-447a-a8ca-3a74edf56b5c

_#TOC_: https://musicbrainz.org/release/da813859-7cd7-447a-a8ca-3a74edf56b5c

_ALBUM_: 蔦からまるQの惑星

_ARTIST_: 筋肉少女帯

_GENRE_:

_DATE_: 2010-06-02

アウェー イン ザ ライフ

レセプター(受容体)

ワインライダー・フォーエバー(筋少Ver.)

家なき子と打点王

爆殺少女人形舞一号

あのコは夏フェス焼け

暁の戦力外部隊

捨て曲のマリア

若いコとドライブ〜80'sから来た恋人〜

ゴミ屋敷の王女

ア デイ イン ザ ライフパッケージを置いておく。あ、例の「aacのタグの付け直しツール」も入ってる。

2024-08-27(Tue) 当世ガン事情

小学生くらいだっただろうから、ヒドい出来だったろうが、妙に記憶に残っている。それほど緻密に銃の構造を再現していたわけでもなかったのだろうが、なかなかに興味深かった。ガンプラでも、その仕組みを自らの手の中で扱うのが、その楽しさの一部だと思う。変形機構なんかがあるものは、特に。

で、また作ってみたくなったのだが、当然というか何というか、現在の多くの模擬銃はサバイバルゲームに用いるために発射機能のあるもので、内部構造についての再現度は低そうだ。高価だし。それでも「モデルガン」というジャンルでは、極力内部構造を再現したものもあるが、よりニッチなだけに大人向けの高級志向であり、やっぱり高価だ。

そんな経緯でしばらく放置状態だったのだが、先日、ヘリのゲームの新作が遊べないかと、手元のLinuxマシンにダメモトでSteamをインストールしてみたところ、アッサリとインストールできてしまったものの、肝心のヘリのゲームはWindows専用で遊べない。とはいえ、Linuxでもゲームが動くことを確認してみようと、無料ゲームを検索してみたところ「World of Guns: GunDisassembly」というタイトルを見つけた。あれ? これ……って、もしかして、そういうオイラにうってつけのゲームなんじゃないの!?

それがゲームであるかどうかは微妙な内容ではあるが、ひたすらに銃をバラし、バラしきったら、また組み立てる、という内容はまさにやりたかったことだ。画面の中とはいえ、発砲することもでき、それをスローで鑑賞することもできる。うーむ。こういう趣味って、一般的ではないにしろ、普遍的なものなんだなぁ。

銃については詳しくなく、西側はM16、東側はAK-47、ルパンはワルサーP38程度の知識しかなかったが、同ゲームにおける「リュウ」は「コルト・ガバメント」だった。そういやガキのころ、なぜか「ガバメント」という英単語に「銃」のイメージを感じていたのはこれが原因だったのか。「政府」という単語に火薬の匂いが被るのが、どうにも不思議だったのだが「官給品」から来ているのね。なるほど。

ゲームの中でバラしてみると、意外にパーツ数が多く、容易には手順は覚えられないが、何度もやっているうちにわかってくる。実際に目の前に銃が現れたら、初見でもバラせそうな気さえしてくる。んが、やっぱり実際のパーツを手で感じながらやりたいよなぁ。画面の中では感じ方に限界がある。

で、せめてそれっぽいオモチャはないかと検索してみると、なんだか木製のパズルにたどり着いた。こっちはリボルバーな形状だが、素直に魅力を感じる形状でもある。中国製だが、レビューを見ても悪い評価がほとんどない。安価だし、とりあえずポチってみた。

1ヶ月かかるといわれつつ、1週間くらいで届いた。さっそく組み立てる。いやはや、パーツの精度は想像以上に高く、どれもカッチリと固定される。数時間で組み上げたが、接着剤なしにもかかわらず、恐ろしいほどのシッカリ感だ。個体差もあるだろうが、少なくとも自分の手元にあるものについては、難クセひとつ付けられないレベルであった。安物感はない。優雅な時間だったなぁ。

■ ぴょん [これは何を作ったの?]