SVX日記

2004-09-17(Fri) PICのA/D変換の項の翻訳

11.0 A/D(アナログ→デジタル)変換モジュール

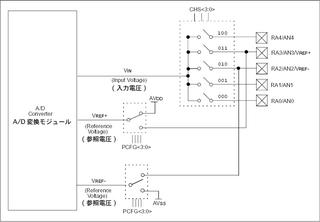

A/D変換モジュールは、5つの入力ピンのいずれかからのアナログ入力信号(電圧)を、10ビット値(0〜1023)に変換するものです。その際の参照電圧としてVdd(CPU電圧)、Vss(GND)、RA2またはRA3の組み合わせから選択できます。

なお、CPUのSLEEP中にA/D変換を行う機能もありますが、その場合はモジュールへのクロックの供給元として内蔵RCオシレータを選択する必要があります。

A/D変換モジュールは以下の4つのレジスタで制御します:

・A/D変換結果上位レジスタ(ADRESH)

・A/D変換結果下位レジスタ(ADRESL)

・A/D変換制御レジスタ0(ADCON0)

・A/D変換制御レジスタ1(ADCON1)

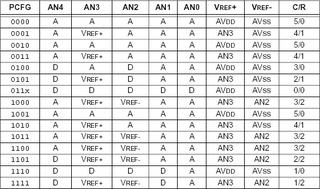

レジスタ11-1に、A/D変換モジュールの制御を行う、ADCON0レジスタについて示します。レジスタ11-2に、各ポートの機能設定を行う、ADCON1レジスタについて示します。ポートのピンはアナログ入力(RA3は参照電圧入力にも)またはデジタル入力に設定できます。

A/D変換モジュールの使用に関する更に詳しい情報は、PICmicro Mid-Range MCU Family Reference Manual(DS33023)を参照してください。

ADRESHとADRESLレジスタはA/D変換結果を格納します。A/D変換完了時、結果はADRESHとADRESLに格納され、GO/DONEビット(ADCON0<2>)はクリア、A/D割り込みフラグビットADIFがセットされます。A/D変換モジュールのブロックダイアグラムを図11-1に示します。

A/D変換モジュールの設定後、変換を開始するまで、選択したチャンネルには古いデータが入っています。アナログ入力チェンネルはTRISビットを入力に設定しておかなければなりません。

必要なサンプリング時間を知るためには、11.1節"A/D変換サンプリング時間"を参照してください。このサンプリング時間が経過してから、A/D変換が開始できます。

A/D変換を行うには、以下のステップに従います:

1. A/D変換モジュールの設定:

・アナログ入力ピン、参照電圧ピン、デジタル入力ピンの組み合わせを設定します(ADCON1)。

・A/D変換に用いるチャンネル、クロック、モジュールONを選択します(ADCON0)。

2. A/D変換割り込みの設定(必要な場合):

・ADIFビットをクリア、ADIEビットとGIEビットをセットします。

3. サンプリングに必要な時間、待ちます。

4. GO/DONEビット(ADCON0)をセットし、A/D変換を開始します。

5. A/D変換完了割り込みが発生するの待ちます。割り込みを設定しなかった場合、GO/DONEビットがクリアされるのを待ちます。

6. A/D変換結果(ADRESH:ADRESL)を得ます、必要ならADIFビットをクリアします。

7. 次の変換に備え、必要ならステップ1か2を実行します。各ビットごとのA/D変換時間はTADで示され、次のサンプリングを開始する前には、最低2TADの待ち時間が必要です。

11.1 A/D変換サンプリング時間

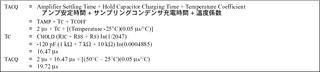

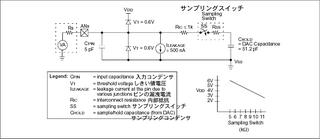

A/D変換を正しく行うためには、アナログ入力信号の電圧レベルに一致するまで、内部のサンプリングコンデンサ(CHOLD)を完全に充電する必要があります。アナログ入力モデルを図11-2に示します。外部抵抗の値と内部サンプリングスイッチ抵抗(RSS)の値は、CHOLDの充電時間に直接影響します。サンプリングスイッチ抵抗(RSS)はCPU電圧(Vdd)に依存します(図11-2参照)。外部抵抗の値は2.5kΩ以下を推薦します(外部抵抗の値が小さくなると、サンプリング時間も短くなります)。

アナログ入力チャンネル選択後(変更後)、サンプリングを完全に完了させ、A/D変換を開始する必要があります。最短サンプリング時間を計算するには、方程式11-1を用いてください。

この方程式は最大誤差をA/D変換モジュールの分解能以下に抑えるためのものです(訳注:かなり意訳)。

最短サンプリング時間を得るためのTACQについては、PICmicro Mid-Range MCU Family Reference Manual(DS33023)を参照してください。

注1: 参照電圧(VREF)はそれ自身で影響を打ち消すので、方程式に影響しません。

2: サンプリングコンデンサ(CHOLD)はA/D変換後も放電されません。

3: アナログ入力信号のための外部抵抗は10KΩ以下を推奨します。これはピンの漏洩電流量に基づきます(訳注:?)。

4: 変換完了後、次のサンプリングを開始する前に、最低2TADの待ち時間が必要です。2TAD経過するまで、サンプリングコンデンサが選択したA/D変換チャンネルに接続されないためです。

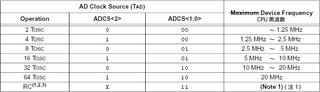

11.2 A/D変換クロックの選択

各ビットごとのA/D変換クロックはTADで示され、8ビット変換ごとに9TAD必要です。

TADは以下の7段階から、適切にユーザが設定する必要があります。

・2TOSC

・4TOSC

・8TOSC

・16TOSC

・32TOSC

・64TOSC

・内蔵A/D変換モジュールのRCオシレータ(2-6μs)

正しくA/D変換を行うには、TADが1.6us〜6.4usの範囲になるようにする必要があります。CPU周波数から求められる適切なTADとの関係を表11-1に示します。

11.3 アナログ入力ピンの設定

ADCON1とTRISAレジスタはA/D変換入力ピンの役割を制御します。アナログ入力を行うピンは、TRISビットをセットして、入力に設定する必要があります。もしTRISビットがクリア(出力)だと、デジタル出力レベル(VOHまたはVOL)に変換されてしまいます。

なお、A/D変換はCHSビット<2:0>とTRISビットの状態とは無関係に動作します。

注意1: アナログ入力に設定された全てのピンはクリア(Lowレベル)として読み出されます。デジタル入力に設定されたピンでも、アナログ入力は可能で、正確に変換が行われます。

2: ただし、デジタル入力に設定された各ピンのアナログレベル(AN1:AN0ピンを含む)を与えると、入力バッファにより必要以上の電力消費を引き起こします(訳注:チト怪しい)。

注1: RCオシレータのTADは通常4us程度、概ね2us〜6us程度です。

2: CPU周波数が1MHz以上の場合にRCオシレータを用いる場合、SLEEP中に行うことを推奨します。

3: CPUがLFバージョンの場合、15.0節"電気的特性"を参照して下さい。

2005-09-17(Sat) 「紅の魔爪」イージス完成

さて、先週の日曜からボチボチ製作してきた、ガンダムSeedの「イージスガンダム」だが、やっと完成することができた。別に改造もしてないし、色も塗っていない素組みであるが、最近のガンダムのプラモデルは、特に色を塗らなくとも、ほとんど完璧にアニメに出てくる状態のままの色を再現する。昔のガンプラが、色を塗らないと「真っ白」一色だったコトを考えると、大した進化である。

接着剤が必要ないというのも恐ろしい進化である。やるコトは、部品を切り出して、ハメるだけ。少々モノ足りないくらいであるが、まぁ、一部スキ間が空く部分はあるから、必要に応じて接着してもいいだろうし、こだわるなら、パーティングラインを消してもいい。もちろん塗ってもいい。そういう意味で、素晴らしい進化であると思う。そうそう、気がつけば「バリ」というモノも皆無になっている。技術の進化は恐ろしい。

もひとついうと、プラモデルの造形や、可動の仕組みなんかも、かなり進化している気がする。それなのに、製品ラインナップは充実しまくりだ。もともと、プラモデルを売ってナンボ、というガンダムという市場であるが、Seedに登場するモビルスーツの量は、ファーストに比べ、ハンパでなく多い。全部がプラモデル化されているワケではないが、概ね1/100スケールと1/144スケールの2タイプが出ており、主力機では4タイプくらい出ている。それもこれも、やはりCADの進化のおカゲだろう。きっと、相当に設計作業を簡略化できているに違いない。しつこいようだが、素晴らしい技術の進化である。

さて、この辺でムズかしい話はヤメて、完成したイージスを見てもらおう。Seedのプラモデルを作ったのは初めてなので、他と比較はできないが、このイージスは変形するため、他のモノより基本的な強度が劣っているとは思うが、ちゃんと自立するし、スタイルもかなりのモノだと思う。昔のモノに比べたら、ポーズの自由度も格段に高い。かなり遊べるといえよう。

そして、変形してツメ形状にしてみる。これまた、素晴らしくちゃんと変形する。ここまでちゃんと変形すると、メカニックデザイナーは、紙上でのデザインなどせず、ハナっからCADでデザインをしているとしか思えない。たぶん、そうなのだろう。

ちょっと笑いをとって申し訳ないが、こういう「ロボット→別の形態」を再現する場合、一番問題になるのが、頭と手の処理である。ロボットではない形態で、頭や手が出ているとチョット醒める。その点、イージスは手は取り外し、頭はうまく隠れるようにデキている……が、出そうと思えば出せてしまう。あー、スマン。とんでもなくカッコ悪いポーズを作ってしまった。ごめーん。

あまりにカッコ悪いポーズを披露したからか、突然イージスがキレ、オイラに向かってきた。ツメ形状では、相手に取り付いて、スキュラという大砲を撃つのが、イージスの基本戦法である。すんでのトコロで、アスランの説得に成功し、スキュラを撃たれずにすんだ。あー、よかった。

プラモデルの箱に書いてあるウンチクを読むと「本来この機体は他の4機(デュエル、バスター、ストライク、ブリッツ)との連携行動においての指揮機的な役割を果たすため、その名を冠されたと思われる」とあるが、その名の「イージス」とは「盾」の意味であり、わかったようなわからないような感じ……。

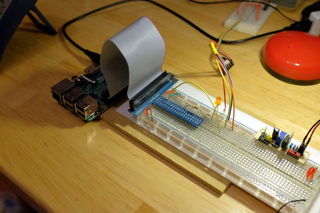

2011-09-17(Sat) 照明のリモコン制御化、外伝

遅ればせながら、習作を踏まえ、自分の工房の照明をリモコン化するプロジェクトを開始する。というか、以前からブレッドボード上の回路でソフトは組んでいたのだが、それに一応の目処が付いたので、ブツを作り出したという感じ。

2016-09-17(Sat) ラズベリーパイ3B(Raspbian)で電子工作を始める

先日、PICマイコンの開発環境を整えたことだし、ラズベリーパイ側をイジり始める。現在、ウチにはラズベリーパイが4台(A, B,B+, 3B)あるが、B+は無線アクセスポイント、Bは無線コンバータとして、実用に供しているので、3Bで開発を行う。なお、3BのNOOBSではpidoraが選べなかったので、Raspbianが入っているが、まぁ、開発する限りでは似たようなもんだろう。

user@raspberrypi:~ $ gpio readall

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |

| 2 | 8 | SDA.1 | IN | 1 | 3 || 4 | | | 5V | | |

| 3 | 9 | SCL.1 | IN | 1 | 5 || 6 | | | 0v | | |

| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 0 | IN | TxD | 15 | 14 |

| | | 0v | | | 9 || 10 | 1 | IN | RxD | 16 | 15 |

| 17 | 0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN | GPIO. 1 | 1 | 18 |

| 27 | 2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |

| 22 | 3 | GPIO. 3 | IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN | GPIO. 4 | 4 | 23 |

| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24 |

| 10 | 12 | MOSI | IN | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |

| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN | GPIO. 6 | 6 | 25 |★

| 11 | 14 | SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN | CE0 | 10 | 8 |

| | | 0v | | | 25 || 26 | 1 | IN | CE1 | 11 | 7 |

| 0 | 30 | SDA.0 | IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN | SCL.0 | 31 | 1 |

| 5 | 21 | GPIO.21 | IN | 1 | 29 || 30 | | | 0v | | |

| 6 | 22 | GPIO.22 | IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN | GPIO.26 | 26 | 12 |

| 13 | 23 | GPIO.23 | IN | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |

| 19 | 24 | GPIO.24 | IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN | GPIO.27 | 27 | 16 |

| 26 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN | GPIO.28 | 28 | 20 |

| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | IN | GPIO.29 | 29 | 21 |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+user@raspberrypi:~ $ gpio -g mode 25 out

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| 9 | 13 | MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | OUT | GPIO. 6 | 6 | 25 |user@raspberrypi:~ $ gpio -g write 25 1

user@raspberrypi:~ $ gpio -g write 25 0user@raspberrypi:~ $ while true; do gpio -g write 25 1; sleep 0.5; gpio -g write 25 0; sleep 1; doneroot@raspberrypi:~# gpio -g mode 14 ALT0

+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+

| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |

+-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+

| 4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD | 15 | 14 |root@raspberrypi:~# raspi-config

9 Advanced Options

A7 Serial

<いいえ>

<了解>root@raspberrypi:/boot# diff config.txt.org config.txt

> enable_uart=0

root@raspberrypi:/boot# diff cmdline.txt.org cmdline.txt

< dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait

> dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwaitroot@raspberrypi:~# stty speed 115200 < /dev/ttyAMA0

115200

root@raspberrypi:~# stty -g < /dev/ttyAMA0

0:4:1cb2:a30:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0root@raspberrypi:/boot# diff config.txt.org config.txt

59a60,61

> enable_uart=0

> dtoverlay=pi3-miniuart-btroot@raspberrypi:/boot# diff config.txt.org config.txt

> enable_uart=1

> dtoverlay=pi3-miniuart-bt2017-09-17(Sun) 糸を紡いでみる

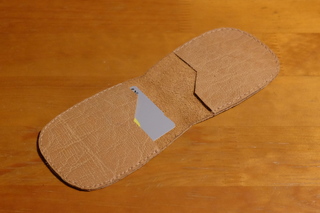

実は5月の初旬、ひょうたんと同時に、綿花の種も蒔いていたのだが、めでたくワタを収穫することに成功した。というか、ちょっとワタを育ててみたい、というレベルだったのに、もういいよっていうくらい実が付いた。

さて、昨日のレザークラフトだが、カミさんも作りたいというので、適当に型に切ってやったら、縫い合わせてそれっぽいカードホルダが完成した。