SVX日記

2004-09-18(Sat) 洗うキーボード

先に軽く紹介し、そのうち本格的にレビューしようと思いつつ、放ってある「Namco TV Classics - Ms. Pac Man」だが、ゼビウスは継続的にプレイしていたりする。ゼビウスをプレイすると当然に気になるのがソルだ。やはりできる限りソルを出しつつ進むのが男のロマンである。で、ゼビウスの攻略サイトを探しつつ、ウェブサーフィンしていると、まさにサーフィンだけあって関心はあらぬ方向に進んでいき、いつのまにやら往年の名機X68000の関連のページに。なになに、X68のキーボードをPS/2ポートにつなげることができるとな?

正直いうとつなげることができることは以前から知っていたのだが、なんとなくヤル気になったのが今日なのであった。実はおいらはACE-HD、SUPER-HD、30compactを使ってきていて、手元にSUPERのチタンカラーキーボードと、68030バッジ付きのcompactキーボードが保存してある(もちろん本体も)。んが、どっちもモノすごいホコリを被っているので、とりあえずキレイにしないと触る気にもならない。どっちを掃除するか。実用的に考えるとcompactのキーボードだ。SUPERのキーボードはデカいし、職場で使うには打鍵音がウルさすぎる気がする。今回は場所も取らないcompactのキーボードを掃除することにした。

ちょっと前のおいらなら、かなりオッカナビックリと分解するところだが、最近は各種工作に励んでいるし、先日のSVXのエアコンの分解修理でもう達観してしまっているので、バリバリとバラす。バラしは経験と思い切りだな。以前にキートップを外してネットで洗うとよいと聞いていたので、キートップを外そうと思ったが外れない……というか、バラしているうちにそういう構造じゃないっぽい事に気づく。固い鉄板の上にスイッチシートがあり、その上に半球状のゴムで支えられるキートップがある構造だ。最近のキーボードならキーの反力と接点をビローンと1枚のゴムシートで済ませてしまうところだぜ。こりゃ貴重なキーボードだ。金もかかっている。しかし、そんな感激も冷ましてしまう、ホコリ、髪の毛、ポテチ、虫の死骸、○○、××と内部はスゲェ惨状だ。

しかし、鉄板とキーをつなぐネジの数を見てくれ。これだけの数で剛結するからこそ、しっかりしたキータッチも生まれるというものである。で、スペースバーを支えるパーツとX68k特有のLED付きキーのLEDを取り除いてしまうと、表面のパーツはジャカスカ水洗いできそうな感じになった。

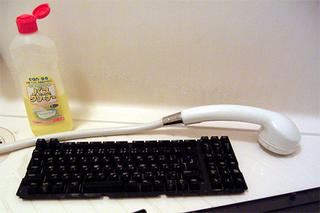

で、実際にジャカスカ水洗いする。風呂用の洗剤をジャブジャブかけて、シェーバー用の掃除ブラシでゴシゴシ、シャワーをハイパーモードにしてズビビビ。恐ろしい工場廃液が出てきたが、そのおかげで電気回路関係以外のパーツは概ねキレイになった。

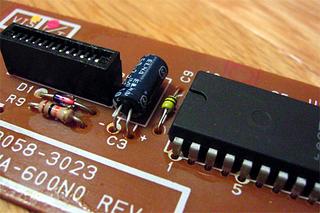

電気回路関係はキッチンペーパを湿らせて丁寧に拭く。あれ? 先日取り除いて捨ててしまったハズのC9のコンデンサが復活しているぞ……!? って、オイッ!! そりゃSVXのエアコンの話だッ!! なんでSVXのエアコンの中のガン細胞パーツとクリソツの部品がX68のキーボードの中にもあるんだ!? 一瞬デジャヴかと思ったぞ。おかしなこともあるもんだ。

それはさておき、私は作業中に乾くのを待つのが苦手だ。小学生の頃は水彩絵の具が乾くのを待てずにグヂャッと滲ませ、中学生の頃はガンプラの塗装をボテボテにし……なにしろ手持ち無沙汰だと、焦ってロクな結果しない男なのである。さすがに貴重なキーボードであるから、濡れたまま組み上げることは思いとどまったが、気がつくとこんなことをしている。意味不明だ。

と、イライラしてるのもナンなので、ゼビウスしつつ乾くのを待つ。だーっ!! エリア13が超えられんっつ!! バックゾシーの後がツラい……とかゆっているうちにかなり乾いてきた。ふふーん、どうだい、この輝き。結構バチバチと使い込んでいたキーボードだが、ガンガン洗えばこんなモンデュアル。美しい……新品同様といっても過言の滝ではないアガラの滝だ。

2005-09-18(Sun) Fedora 4 Crash!!

さて、Linuxのサポートを始めて2ヶ月と少し。オイラに期待されるサポートのレベルは「全部」であるらしい。というか、全部できれば、一番コアなカーネルの部分がメインの担当になるだろう。ようやく、カーネルのコンフィグ&再コンパイルができる程度のオイラが、そのレベルまで行くためには、少しずつでもカジっていくしかない。ホントにできるのか?

カーネルのサポートを行う場合、究極の原因究明方法は「クラッシュダンプの解析」である。LinuxではWindowsでいうトコロの「ブルースクリーン」を「カーネルパニック」と表現するが、最近のカーネルでは、その際にメモリ内容をまるごとディスクに書き出す機能が備わっており(厳密に言うと機能を付加するコトができ)、それを「クラッシュダンプ」と呼ぶ。そいつをシコシコと解析して、原因を追求するのである。

当然ながら、クラッシュダンプの解析の練習をしようと思えば、クラッシュさせる必要がある。だからといって、家のWebサーバ(このページをせっせと送り出しているLinuxサーバを)クラッシュさせてしまうワケにもいかない。だいたい、職場でのサポート対象はRedhatLinuxのESとAS、2.1と3だ。家のDebianとはかなり様相が違う。できれば、なんとかEL3を入手して、職場と同じ環境を作り出したいところではあるが、これはかなりの高額商品なので、Redhatのパイロット版(実験台であり無料版)であるFedoraCoreをインストールしてゴマかすことにするのである。

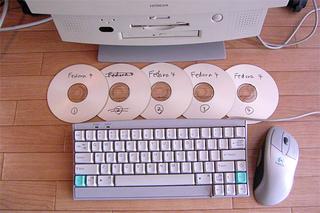

さて、じゃ、早速ダウンロードである。Fedoraの最新版は4。RedhatのEL/AS3が2.4カーネルであるのに対し、FedoraCoreは2から2.6カーネルである。まー、もうすぐウチの職場でもEL/AS4のサポートが開始されることだし、今からバリバリと2.4を注力するよりは、2.6主体で2.4に応用したほうがよいであろう。インストールするのはFedoraCore4とする。4を選択する事によって「FedoraCore For(4) Crash」というダジャレも効くコトだしな。がはははは。

しかしちょっとまて。インストールに必要なCDは4枚。ISOイメージを落とすのはいいが、600Mを超えるのを4枚である。今の400k弱というナロードバンド環境で落とすとどうなるのか? しかし他に手はないし……やってみる……朝の9時からwgetでダウンロード開始……うわ、進捗グラフが動きゃしねぇ……こりゃ、待ってられねぇや、えぇい!! 2枚目以降も同時にダウンロードしてやれ!! wgetを4発走らせて、放置。

昼間にちょっと調べ物をしようとしたカミさんに、ネットが遅いとブツブツいわれつつも、自分のWebアクセスにもかなりの支障をきたしつつも、ダウンロードは遅々として進まない。あきらめて、出かけて、戻ってきても、まだやっている。実に、完了したのは午後の10時。13時間もかかってしまった。

Debian上でCD-Rに焼く。cdrecord ウチのCD-Rは6倍速である。1枚目からまったりと焼く。1枚目が焼きあがったトコロで、インストール対象のPCに入れてインストールを開始する。これぞ、トコロテン式インストールである。

インストール対象のPCは日立の一体型デスクップ。233MHz、128Mというプアさながら、なかなか素直な素性のマシンである。ジャンクで1万円で購入したモノであるから、液晶画面全体にタワシでコスったような妙な白い痕があるが、んなコト気にしない。黒バックであれば多少気になることもあるが、そもそもサーバ用途なら、画面なんてほとんど必要ない。

ここからは、覚え書き風にインストール項目を列挙していこう。CDからブートしてENTERで開始、Welcome to Fedora Coreの画面でNext、Language Selectionで日本語を選んでNext、キーボード設定で……オイラぷらっとほーむで買ったFKB8579という英語キーボードを使っているんだけど「アメリカ合衆国」と「U.S.インターナショナル」のどっちを選んだらいいんだ? ……なんとなく「U.S.インターナショナル」を選んで次、インストールの種類ではサーバを選んで次、ディスクパーティションの設定でDiskDruidを選んで次、ディスクの設定は、/bootに100MB、swapに256MB、/に10000MB、/dumpに残り全部4299MBを割り当てる。ブートローダの設定はそのまま次、ネットワークの設定では、DHCP解除、起動時にアクティブ、IPアドレス192.168.2.3、マスク255.255.255.0、ホスト名は手動設定でbyakko.itline.jp、ゲートウェイとDNSには192.168.2.128を設定する。はぁはぁ、まだまだ続くぞ……。

ファイアウォール設定は有効にして、ssh、http、ftp、smtpの全てを許可、SELinuxは(よくわからないが)有効にして次、タイムゾーン設定は東京のままで次、Rootパスワードには「GAT-X303」を設定して(ウソだけど)次、そこからかなり時間がかかって、パッケージグループの選択画面へ。X Window System、GNOMEデスクトップ環境、エディタ、グラフィカルインターネット、テキストベースのインターネット、サウンドとビデオ、サーバ設定ツール、Webサーバ、メールサーバ、Windowsファイルサーバ、DNSネームサーバ、FTPサーバ、開発ツール、言語サポート、管理ツール、システムツール、印刷サポートを有効にして……ぷはー!! 再起動。すでに午前1時42分である。

再起動すると、ようこそ画面。ライセンスにagreeして次、日付と時刻を確認してntpを有効、genmei.itline.jpを指定して時刻を同期して次、ディスプレイはGenericLCD1024x768を指定して次、サウンドは鳴らなかったけど次、追加のCDはないので次……やっとこさ、セットアップ完了である!!

再起動すると必要もないのに、グラフィカルログイン画面が現れる。縁起物なので、一度はログインしておくか……しかし、さすが233MHzでのGNOMEは遅い……こりゃテキストベースログインのがイイな。忘れないうちに、/etc/inittabを編集「id:5:initdefault:」を「id:3:initdefault:」に修正しておく。

そうだ。試しにsysrqキーによる、強制コマンドを試してみよう。Linuxにはsysrqキーとの組み合わせにより、いくつかの命令を直接与えるコトのできる機能が備わっている。このsysrq機能を使えば、手軽にパニックを起こすこともできるので、まずは安全装置を解除しなくてはならない。とりあえず、一時的な解除のためには「echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq」を実行すればいい。実行して、Alt、SysRq、Sと、重ね押しをする……見た目は何も起こらないが、/var/log/messagesの最後に……

Sep 18 02:10:31 byakko kernel: SysRq : Emergency Sync

Sep 18 02:10:31 byakko kernel: Emergency Sync complete2006-09-18(Mon) 健忘症なPhotoshopを矯正ッ!!

オイラは毎日、昼休みにIT関連のニュースサイトをチェックすることを日課としている。ImpressとITmediaと@IT。いずれも微妙に性格が違い、全部を回るとちょうどよい。基本的には趣味で読んでいるのだが、オイラは仕事でLinuxという比較的「趣味的性格の強い」OSを扱っているので、一般に報道されているニュースも多く、半分は仕事でも読んでいるようなモンだ。なんだか、昔うらやましく思っていたゲームの開発室みたいだなぁ、ゲームをするのも仕事、みたいな。

さて、今日も何気にサイトをチェックしていると、Adobe社の画像編集アプリであるPhotoshop Elementsに新バージョンが発売されるというニュースを発見した。うぅむ、なんだか強烈に欲しい……通常パッケージ版で14,490円、ダウンロード版で9,600円、乗り換え/アップグレード版だと6,600円……ろ、6,600円ならどうにか……オイラは初代Elementsの正規ユーザなんだけどアップグレード対象ユーザに当たるのかな……お!? いわゆるくそみそアップグレードOKってヤツかぁ……考えるなぁ。

オイラは一時期、写真にハマっていたコトがあり、Nikonの一眼レフカメラ等を数台、レンズ一式を揃え、送電鉄塔を撮りまくっていたが、その際、写真の取り込みにはフィルムスキャナNikon COOLSCAN IIIを利用していた。Photoshopとの出会いは、そのスキャナに付属していたPhotohsop4.0LE-Jが最初である。それまで噂には聞いていたが、使ってみるとこりゃあスゴい。数千ドット四方の画像編集から、数ドット四方のアイコン編集まで、極めて快適に作業ができる。アッという間に手に馴染み、その時からオイラにとって必須のツールとなったほどだ。

だが、しばらくはシアワセに使っていたのものの、アンドゥが1回しかできないという制限が気になり始め、新しく出たPhotoshop5(数十万!!)を横目で眺め始め……とッ!! そのタイミングで発売されたのがPhotoshop Elementsだった。機能を削り1万前後に価格を抑えた廉価版……といいつつも、どの機能を削ったのかワカラン程の高機能を備えているのだ……ん?

そもそも、どの機能を削ったのかワカラン程の高機能を備えているのに、なんでオイラはバージョンアップしたいと思っているのだろう? 新機能を見て欲しくなったのか? ちがうな。だって、新バージョン発売インタビューを読んでも、Adobe社からのすべてのコメントに対して「それがどうした。そんな機能、おれには関係ない」と深井零のごとくコメントしてしまうオイラなのだから。

自分の深層心理にダイブしてみる……次々に文字が浮き出し、周囲から集まってきて、文章が浮かび上がる……

……そッ、そうなのだッ!! オイラがいま使っているPhotoshop Elementsに唯一不満なのは、アプリを正常終了しなかった場合に「ツールパレットの位置を含めた全設定がリセット」されてしまうコトッ!! 不満はタダそれだけなんだよッ!!

ほんじゃ、ちゃんと正常終了すりゃあいいんじゃん、というなかれ。そう多くないとはいえ、ブルースクリーンや、フリーズ、バッテリ切れなど、Windows自体を強制終了してしまう事態はそこそこある。オイラの場合、このSVX日記に載せる写真はすべてPhotoshop Elementsでトリミング、レタッチしているから、Photoshopの使用頻度は高く、基本的には立ち上げっぱなしなのだ。つまり、Windowsを強制終了した場合、99%の確率でPhotoshop Elementsも強制終了するハメになるのだ。

そういえば、何度かAdobeのサイトに修正パッチがないかと探しに行った気もする。あー、むかつくわ。よく考えたら、なんでそんな「環境設定を忘れないで欲しい」というだけの理由で、追い銭してバージョンアップせにゃあならんのじゃあッ!! どあほぅ!! そもそも、バグ直せっつーんじゃゴルァ!!

……と、今まで少しずつ鬱積してきた怒りが爆発して、とうとうオイラは……名案を思いついてしまったよッ!! そう、どこかにある設定ファイルを見つけ、好みの設定を含んだ状態でバックアップを取っておき、起動前にその内容を強制的に書き戻してやればいいんじゃないか!?

早速、その設定ファイルらしきモノを探してみる……「C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements」の下あたりにiniファイルはないか? ……ない。んが……ん? 「Photoshop Elements お読みください.wri」なんてファイルがあるな、なになに……んんッ!?

--------------------------------------------------------------------------

ユーザガイドに記載されていない情報

--------------------------------------------------------------------------

初期設定および環境設定ファイル

Photoshop Elements の環境設定ファイルは、次の場所にあります。

Windows 2000:

C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Photoshop\Elements\Adobe Photoshop Elements 設定いきなり説明があるじゃないかよッ!! 「ユーザガイドに記載されていない情報」って「記載しておけ」よッ!! どっちにしろ、別にバグをフォローさせるために説明がしてあるワケじゃないのだろうが、とりあえず助かった。試しにパレットの位置をキチンと並べてPhotoshopを落とし、設定ファイルをバックアップ、再度Photoshopを立ち上げてパレットの位置をグチャっとしてPhotoshopを落とし、設定ファイルをバックアップから戻して、三度Photoshopを立ち上げると……できたッ!! パレット位置は元通りキチンと並んでいる。

ただ、毎回この作業を手作業でやるなんざ、バカバカしくてやってられない。当然、自動化する必要がある。一番簡単なのはWindowsのバッチファイルだが、オイラはCygwiner(シグウィナー!?)なので、Cygwin上で快適に利用できるようにする。

$ ln -s /cygdrive/c/Program\ Files/Adobe/Photoshop\ Elements/PhotoshopElements.exe /usr/local/bin/pse

$ pse成功。こうすれば、コマンドラインから「pse」と打つだけで、Photoshopがフツーに起動してくる。なお、起動後にコマンドラインでCtrl+Cすると、上げたアプリを強制終了するコトもできるようだ。編集中のイメージがあっても強制終了してしまうという、とっても潔い挙動をするのでちょっぴり危険だが、まぁ便利は便利。イヤなら「pse &」すりゃいい。

不思議なことに、Cygwin上でシンボリックリンクを張る(作る)とWindows上からはショートカットとして見え、どちらの環境からも問題なく利用できるようである。Windows上から見たサイズとCygwinのbash上から見たサイズが違ったりして、なんだかヘンなコトをしていそうだが、動作的には問題ないのであまり考えないでおこう。

しかし、なんだかLinux上でX-Windowを使っているようである。つーか、下手にランチャソフトを導入してチマチマと起動するより、すべてのアプリをこのように立ち上がるようにしてしまおうか!? なんで今まで気づかなかったんだろう……まぁ、いいや。とりあえず、先に進もう。次は、シェルスクリプト経由で上がるか確認。シンボリックリンクを一旦消して、シェルスクリプトの中身に起動設定を書く。

$ rm /usr/local/bin/pse

$ vi /usr/local/bin/pse

1 /cygdrive/c/Program\ Files/Adobe/Photoshop\ Elements/PhotoshopElements.exe &

$ chmod 755 /usr/local/bin/pse

$ pse次は、最終目的。起動前に設定ファイルを所定のファイルで上書きする動作を加える。ここでネックなのが、設定ファイルのファイル名に漢字が使われていること……「Adobe Photoshop Elements 設定」……ファイル名に空白文字どころか漢字まで使うなんぞ非常に悪趣味だが……こっちもシンボリックリンクを張ってCygwinから扱いやすくしてみる。

$ cd /cygdrive/c/Documents\ and\ Settings/mitsu/Application\ Data/Adobe/Photoshop/Elements/Adobe\ Photoshop\ Elements*

$ ln -s Adobe\ Photoshop\ Elements* PhotoshopSetting.pspさて、ここまでできたら、Photoshopを立ち上げて、ココロ行くまで好みの設定を行う。設定が終わったら一旦Photoshopを落とし、設定ファイルをコピーして、自分のお気に入りマスター設定ファイルを作る。

$ cp Adobe\ Photoshop\ Elements*.psp MyFavSetting.psp$ vi /usr/local/bin/pse

1 cd /cygdrive/c/Documents\ and\ Settings/mitsu/Application\ Data/Adobe/Photoshop/Elements/Adobe\ Photoshop\ Elements*

2 cp MyFavSetting.psp PhotoshopSetting.psp

3 /cygdrive/c/Program\ Files/Adobe/Photoshop\ Elements/PhotoshopElements.exe &$ vi /usr/local/bin/pse

1 cd /cygdrive/c/Documents\ and\ Settings/mitsu/Application\ Data/Adobe/Photoshop/Elements/Adobe\ Photoshop\ Elements*

2 cp MyFavSetting.psp PhotoshopSetting.psp

3 /cygdrive/c/Program\ Files/Adobe/Photoshop\ Elements/PhotoshopElements.exe

4 cp PhotoshopSetting.psp MyFavSetting.psp「設定を書き戻すようにもできる」なんて、スゴそうに書いたが、気がつきゃ「これがアタリマエの動作」である。なお、書き戻しは、Photoshop終了後までシェルスクリプトが生きている必要があるので、3行目のケツの「&」を削除しておく必要があり、起動時に以下のようにして起動しないとシェルに返ってこない。

$ pse &2007-09-18(Tue) mp3で歌ドキッ!

先日、深夜に偶然(?)テレビを点けると、後藤真希が奥村チヨの「恋の奴隷」を歌っていた。以前になんとなく(?)、レンタルで彼女のCDを借りてから、自分でも不思議なほど飽きずに聴き回していたのだが、やっとその理由に気づいた。単純に歌がうまいのだ。

この番組は「歌ドキッ!」という(1日1曲たった5分の)番組で、深夜にモーニング娘のメンバが過去のヒット曲を歌う、という、いわば安直なカラオケ番組なのだが、実はモーニング娘はアイドル離れした歌唱力を持っている(娘もいる)のである。オッサン(オレもだが)が夢中になる一端もここにあるのだろうか。

最近、聴きたい曲もないし、以前に借りた「FS3」という、やはり後藤真希ほかが歌うフォークのカバーアルバムもかなり気に入っていることだし、この番組の歌の部分をmp3に切り出せば、iPod shuffleで持ち出せるから聞きやすくなる。なんといってもタダ。まさに盆正月。早速、作業開始である。

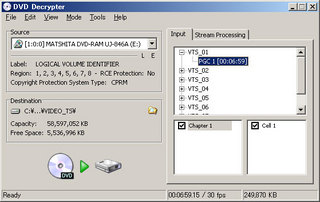

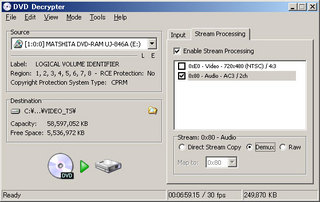

まず、HDDレコーダで予約録画、番組をDVD-RWに焼く。焼いたら、PCで音声を抜き出す。オイラは、DVD Decrypterを使った。Modeを「IFO I」にして、トラックを選択、「Audio - AC3」を処理対象とし「Demux」として切り出し開始。よくわからんが、AC3形式のファイルが出力される。

AC3形式っていうのはよくわからん形式だが、なにしろwav形式に変換しなければならない。こーゆー変換ツールはCUIなのがお好みのオイラである。ググってデコーダを探す……あった。a52decというヤツ。Cygwin上でコンパイル、インストール。あっさりと完了。

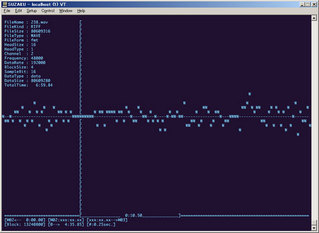

$ for i in *AC3; do a52dec -o wav "$i" > "$i.wav"; donewavファイルができたら、トリミング。こいつは、過去に自作したcccdctを使うと超快適。cccdctは、編集時間表示が44.1kHz用になっていたので、AC3の48kHz用にちょっと修正。あとはサクサクと楽曲部分だけを切り出す。慣れると1曲1分かからない。

$ for i in *.wav.d; do lame -h $i/track01.cccd.wav $i.mp3; doneしかし、10数曲を聴いた中では、後藤真希の「恋の奴隷」が明らかに突出してイイ。調子に乗って、ニコニコ動画で後藤真希を検索したら、今度は沢田研二の「勝手にしやがれ」を歌っているのを発見した。これまたスッゲェうまい。調べるとDVDに収録されている。うむぅ……。

そもそも、彼女はニューアルバムを出したばかりなので、本来のファンならそっちを買うべきかもしれないが、こっちはそのうちレンタルできるだろうし、その他の楽曲の意外性を楽しむ意味でもDVDをポチッてしまおうかなぁ……。