SVX日記

2004-09-22(Wed) 御蔵島へ

今日は仕事が終わってから、浜松町の竹芝桟橋へ。今日からカミさんと御蔵島に旅行するのである。東京の離島は近い順に「大島」「利島」「新島」「式根島」「神津島」「三宅島」「御蔵島」「八丈島」「青ヶ島」「父島」「母島」とあるが、その「御蔵島」が目的地である。御蔵島へは毎日船が出ており、深夜に東京を出発、早朝に三宅島、御蔵島に到着、船はそのまま八丈島まで行き、戻って昼過ぎに御蔵島、三宅島、深夜に東京という繰り返しをしている。なおフェリーではないため、車を持って行くことはできないが、車で移動するほどの島でもない。

乗船手続きをして、晩飯。竹芝港付近のウェンディーズでトリプルバーガーを食う。半ば冗談で頼んだのだが、口の中は肉だらけだ。船酔いする体質なのにこんなクドいモノを食って大丈夫なのか? 酔い止めをコーラで流し込んで乗船する。

2005-09-22(Thu) クラッシュダンプ、レディPC

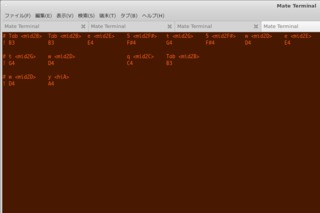

そろそろ、目的のクラッシュダンプ機能を試したいところではある。遅まきながら情報収集。「Linux、クラッシュダンプ」あたりでストレートにググってみる。ふみふみ。キーワードは「lkcd」だな。Fedoraからパッケージを探す……おろ? ない? かろうじてcrashというパッケージの説明文にlkcdという文字列があるだけ。なんだ? Fedoraにクラッシュダンプ機能が用意されてないワケはないのだが……。

lkcdについて調べまくる。どうやら、まだカーネルのメインには取り込まれていないようだ。lkcdのサイトに行っても、カーネルパッチとして用意されている。つーコトは、Redhat(Fedora)が独自に取り込んでいるのか? いや、それっぽくもないなぁ。そもそも、カーネルパッチの対応リビジョンの最新は2.6.9だ。Fedoraのカーネルバージョンは、Core1で2.4.22、2で2.6.5、3で2.6.9、4で2.6.11だ。2.6.9のパッチはFedoraCore3に当てる必要がある。ダメモトでFedoraCore4に当ててみるか? ダメだ……当てられない。エラーが出まくりだ。

結局、職場で先輩に聞いてみた。昨日、lkcdを入れてクラッシュダンプを試したかったんすけど、入らないんすよ……え!? そなの!? Redhatのクラッシュダンプはぜんぜん違う方式なんですか!? じゃ、なんなんすか? はぁ。diskdumpというパッケージを入れればいいだけ。はーん、なるほど。そんならFedoraのソレを探します……え? ダンプの吐き先はSCSIドライブでないとダメ? lkcdと違ってswapに吐くわけじゃない? かなりハード寄りに実装してあるから、対応しているSCSIカードが限られる!? あー……そーなんすか……はぁ、MegaRaidとか、そんなエンタープライズなストレージ機器、持ってるわきゃありませんよ。とほほほ……。

じゃ、アレじゃん。ここ数日、ゴチャゴチャやってきた作業は、まったく無駄とは言わないまでも、最終的な目的は達成できないってコトか……くやしーなぁ。まぁ、しゃーない。それでも、とりあえずdiskdumpパッケージだけでも入れてみるか。でもって、指を咥えてmanの内容でも見てやろう。

おろ? 対応するSCSIドライバに「aic7xxx」なんてのがある? コレ、どこかで見たような……そうだ!! これは、アダプテックのSCSIドライバじゃないか!? AHA-2940Aだっけ? ウチのメインのDebianサーバ、奇特なことにCD-RはSCSI接続だから、このAHA-2940Aが刺さっているハズだ!! dmesgしてみる……確かにaic7xxxのモジュールがロードされている。まいったなぁ。コレをメインサーバから引き抜いて、実験サーバに挿せば、おウチでクラッシュダンプごっこがデキるってコトじゃん……。

でもな。実は実験サーバにもSCSIカードが刺さっていたりするんだよね。確かI/O DATA社製のだったような。さすがにコッチまでは対応してないだろうな。SC-UPCIとか言ったような……モジュールはsym53c8xx……なにッ!? これもどこかで見た気がするぞ!? わッ!! これも対応カードじゃねーかッ!! なんと、手持ちのSCSIカードは両方とも、クラッシュダンプ対応のカードであった!! 驚いたね、こりゃ。

こーなりゃ、あとはドライブを用意するだけである。ウチには一応、SCSIのハードディスクが2台あった気がするぞ。1台はどこからら引っぺがした、4Gくらいのベアドライブ。もう1台はX68000superにつないで使っていた、500M前後の外付けドライブだ。SCSIのケーブルも5本くらいはあった気がするし、こりゃ、イケるか!?

2012-09-22(Sat) 鳥になれた日

2018-09-22(Sat) チープなDTMアプリを修正

が、これまで自分の音楽に対する意識は、エモーショナルな方向というよりは、音楽的文法や、空気の波形としての音など、テクノロジカルな方向を向いていたので、イザ始めるとなるとわからないことだらけ。なんとなくわかったのは、ボーカルはスポーツに近いということ。ボイストレーニングというのは、文字通り、トレーニング、主に「発声器官」を鍛えること、なんだな、と。

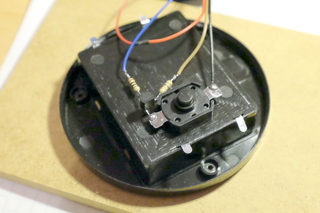

などと知りつつも、性格的に意識をテクノロジカルな方向から外すのは難しく、ボーカルの音を採るツールを作ったり、解析したくなってしまうのであった。で、取り出したのが、つい先日も、体操するための楽曲を作るのに利用した自作のDTMスイートである「cuickdtm」。

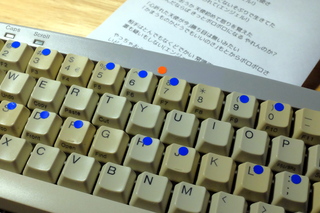

とりあえず、俗に言う「hiA」と呼ばれる、男性のカラオケにおいて、音の高さがひとつの壁となる音階「440Hz/A4」を出してみようと「melod/konk」を立ち上げてみた……が、謎すぎるキーボードへの音域の割り当てと、謎のオクターブ表記に、過去の自分の音楽知識のなさを実感することになる。

つうわけで、キーボードへの音域の割り当ては、一般的なボーカルの音域に合わせた「F2/lowF〜A#5/hihiA#」に変更、オクターブ表記も、数字を後付けする形に是正した。パッケージを置いておく。

以前は、キートップのプラスチックの黄ばみを利用して半音キーを識別できるようにしていたのだが、いつしか全部が黄ばんでしまい、識別できなくなってしまっているので、とりあえずシールを貼ってみる……が、ダメだな、コレ、すぐに取れてしまう。

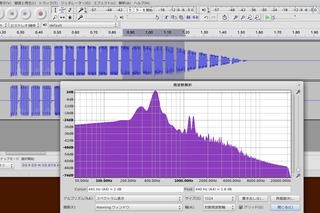

ちなみに、実際に出ている音が正しいことの確認のため、PCからのライン出力をライン入力につっこみ、自身で再生した音を自身で録音、wavファイルとして保存、audacityでスペクトル解析してみたところ、ちゃんと、440Hzにピークが来ていた。よっしゃよっしゃ。

で、リニューアルしたcuickdtmのお試しとして、レミオメロンの粉雪という曲の音を採ってみる。なんでも、この曲、サビに例の「hiA/440Hz/A4」が出てくることで有名らしい。konkではちょうど「Y」のキーが「hiA」になる。弾いてみるとこんな感じ。

2024-09-22(Sun) 淡路出雲ドライブ3日目

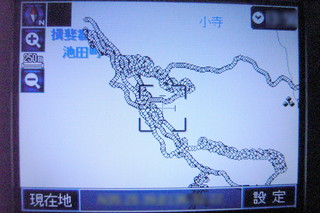

今日は移動日。淡路島から出雲までの大移動。明石に戻るルートも考えられるが、前回は四国の南っぺりをナメたんで、今回は多少でも北っぺりをナメたいのと、瀬戸大橋を走ってみたいのとで、そっちを選択。しかし、問題はナビの測位不調。回復の見込みはないので、昨晩はスマホの地図をひたすらに頭に叩き込んでいた。んもぅ。

昨日と同じルートで四国へ。前回とは逆方向に鳴門スカイラインという名の天空の道を抜ける。その先も概ねスイスイ。高松ではちょっとマズったが、予定通り瀬戸大橋へ。倉敷で昼飯の予定だったが、橋の途中の与島PAが面白そうなので降りて昼飯。このPA、グルグル回って面白いけれど、本当に必要だったんかいなw。

橋を渡り終えたら児島ICで降りて鷲羽山スカイラインへ。楽しい道だが、再びレーダーの位置表示が死ぬ。いったいなんなんだ……430号に乗ったら予定通りに給油。その後、本当は県道35号でグイッと山の方へ行きたかったのだが、ナビがダメなのでシンプルなルートを選ばざるを得ない。ひたすら486号を西へ向かい、尾道北ICから無料区間の高速に乗る。

別に無料区間だから乗るわけではなく、本当は下道で行きたいのだが、時間の都合もあるので仕方なくだ。高速道路って走っていてもほとんど得るものがないんだよね。ロードスターはまっすぐ突っ走るのに向いていないし。

「たたらば壱番地」なんていう面白そうな道の駅があったので寄ったが、1ミリも面白くなかった。三刀屋木次ICで降りて宿に向かう。到着予定時刻に余裕がありそうなので、先にスーパーに寄ろうかと思ったら、地図では直進に見えるのに、拡大すると左折、という三叉路にやられて迷い、スーパーには寄れず、ほぼ定刻どおりに到着。