SVX日記

2004-09-23(Thu) イルカと泳ぐのである

それから1時間ほどすると御蔵島である。しかしこの御蔵島、現在の世にあって「条件付」という出航スタイルがとられている。というのも、防波堤がないのである。つまり、島からは桟橋がピョンと出ているだけで、そこは外洋に面しているため、海が荒れると船は「通過」なのである。そのため運行側は「条件付」という逃げを打っていて「着かない場合、金返すから、ゴメンすれ」ということになっているのである。幸い、今回は非常に海は穏やかなので無事到着することができた。

で、島に着いたら旅館に行って、休憩……といきたいところなのであるが、なにせ現在の時刻は6時過ぎである。チェックインの時刻までは遠い道のりである。それよりなにより、御蔵島といえばイルカと泳ぐものと相場が決まっているため、気がつくと似合わないウェットスーツを着込んでいる。

で、小さなイルカ見物船に乗ってイルカと泳ぎに行くのであった。実はこのイベントには「ドルフィンスイム」とかいうコジャレた名前がついているのだが、一体ナニをするものか。イルカと泳ぐというと思わず「背中に乗ってゴーゴー」とか「手を回すとイルカがクルクル」とか想像するが、そんなものではない。いかにイルカがフレンドリーといえども、野生のイルカにそこまで求めるのは酷である。実態は、船長がイルカを発見するとともに船のエンジンを全開、数匹のイルカの群れの進行方向の前方50m程に回りこみ「ソレッ、飛び込めッ!!」という掛け声をかける。すると乗船している客は一斉に飛び込み船前方に向かっていき、前から来るイルカとすれ違う。数分で再び船長の「戻れ〜」という掛け声とともに船の上に戻り、再びイルカ探しから繰り返すのである。

2006-09-23(Sat) デジタル文明開化……退化?

改めて書くのもおこがましいが、世はデジタル真っ盛りである。んが、オイラがPCを使い始めた1983年頃は、PCで「音」を扱うこともままならなかった時代であった。ましてや、「動画」を扱うなんてもってのほか。一部のゲームなどは目をパチパチとまばたきする効果を入れた程度で「アニメーションッ!!」なとど銘打っていたくらいである。あぁ、旧き良き時代。

当時は、動画どころか静止画像ですらかなりままならなかった。当時はよくて640x200の8色表示が限度であったから、肌色を出すだけでもヒト苦労。巧みに赤と黄色と白を交互に配置(タイリング)して作り出していた。つまり、写真を取り込むなんてコトは考えられなかった。当時のオタッキーはLINE命令やPAINT命令を駆使し「数10分かけて」画面にラムちゃんの絵を表示させ喜んでいたっけ。思い返しても意味不明で、いったいアレにはなんの意味があったんだろうか、と考える次第である。

当時、音で突き抜けていたのは、テクノソフトのゲーム「サンダーフォース」のX1版。このゲームはシャベったのである。今で言うとサンプリング音声の再生を特別なハードの支援なしで実現していた。仕掛けは簡単で、グラフィックRAM(今で言うビデオRAM)上にベタのサンプリング(PCM)データを置いておき、PSG(今でいうサウンドカード)にタレ流しているだけ。しかしココでの着目点は、グラフィックRAMの全域がサンプリング音声に使われていたコト。ちなみにグラフィックRAMの容量は48KByte。だから、全域を使っても再生できるのは2秒間に過ぎない。「さんだぁ〜ふぉ〜すっ」のヒトコトだけ。

ココで改めて考察すると、サンプリングスペックはおそらく「約24kHzの8Bit」とであろうと逆算できる。でもって、CPUは4MHzだったから、インストラクションサイクルは1M/sec。40命令程度でループを組んでいたことになる。ふむふむ。そんなにキツくはないよな。ヒトリ勝手に納得。もヒトツ考察すると、この48KByteのサンプリング音声をテープからデータとして読み込むのには「48KByte → 49512Byte → 393216Bit / 2700bps → 145.6sec」が必要だと逆算できる……おいおい、あのヒトコトを発声するために2分半ものロード時間(メディア読み込み時間)を費やしていたのかよぉ。むむぅ……ヒトリ勝手にいまさら不満爆発。

さて、そんな時代を経て、今やすべてがデジタルである。PCの能力は飛躍的に向上し、処理範囲は静止画、音声、動画にまで拡大した。そんな中、長年かけて徐々に浮上してきた問題が、デジタルコピーの問題。現在ホットなのはふたつで、アングラ方面の「ピアツーピア」と、陽の光の下で延々と不毛な討論をしている「コピーワンス」。オイラは基本的に前者にはあまり興味はなく、後者に興味があるので、ココでは後者について書いてみる。

イキナリ結論から言うと、単純に「締め付け過ぎ」だと感じる。なんでもかんでも規制すればいいというものではない。世では「規制緩和」なんていうキーワードも流行っている今日この頃だぞ。規制によって衰退し、規制緩和によって隆盛した文化なんていくらでもあるのだ。黒船だったiTMSから何も学ばないという意味がわからない。

つーか、電波塔から発信されたデジタル動画ってのは、その時点で不特定多数にバラ撒かれているのである。不特定多数にバラ撒いておきながら、その後の取り扱いをコントロールしようなんてのは、単純に考えてムシがよすぎる。イヤなら最初からバラ撒くな。これは、ハナから特定の人に対価を払って観せている映画やDVDのコピー問題とは、まったく別の問題だといえよう。

基本に立ち返って、なんで最近になってコピーが問題になってきたかについて考える。そりゃ、デジタル情報は一切の情報の劣化が発生しないからだ。今までのアナログ情報ならば、コピーをすれば少なからず劣化した。アナログだから許せる。デジタルだから一切のコピーは許さない、というワケか? もし、それが理由ならば、アナログのコピーをシミュレートしちゃえばいいんじゃないの? アナログコピーライクに、コピーするにつれどんどん画質が悪くなるようにしちまったら?

例えば、一度コピーすると、1920x1080から960x540、音声のビットレートも半分になるようにしてしまうのである。それを放送電波を録画した時点から始めてしまう。つまり、手元のHDDレコーダにはイキナリDVDより少し上程度の録画しか残らない。で、外で携帯映像再生機器で見ようとコピーすれば、更に半分の480x270。これはワンセグより少し上程度。しかし、携帯機器であるコトを考えれば、データ量はむしろリーズナブルでもある。

大抵の場合、ユーザが自由にできるのはこの3世代目からなので、いっそのこと、この状態ならどう扱われてもいいことにしちゃおうよ。例えばWeb配信やYouTUBEライクな投稿サイトも含めて自由にさ。それ以上を求める人は、別途HD-DVDを買うなりなんなりしてくれと。一般のユーザはそこまでしないと思うけど。

どーも、映像・音楽業界全般の人間の認識と、一般ユーザとの間には温度差がありすぎる気がする。業界の人間はいわば最高のオタクだが、だからこそ消費者もオタクばかりだと思っているフシがある。だから、ハイビジョンでコケたり、DVD-Audioが普及しないんでクビを傾げたり、地上デジタルなんてものを強引に推し進めたりするんじゃないの? 前にも書いたかもしれないけど、CDが成功したのは、圧倒的な音質の変化が理由なのではなく、取り扱いが簡易になったせいなんだぜ(たぶん)。DVDも同様だ(たぶん)。

実は、ある意味でCCCDもそうなんじゃないだろうか。CCCDといえば音質が悪いとか、プレーヤが壊れるとか、そんなトコロばかり取り上げられていたけど、よく考えれば「コピーさせろや」ってのが本心には違いない。別に悪用すると限ったわけじゃないんだし、ユーザは不便なのがガマンがならないのだ。結果、業界はユーザがセンシティブになっている部分を狙って踏みにじるコトを繰り返しているワケだ。

実はオイラ、地上デジタルについてもユーザが増えたあたりで「チャンネルチェンジのマッタリさ」が問題になってくると思っているんだよね。その結果、チャンネルをパカパカと変えるようなザッピングスタイルで視聴する人は、テレビを観るのがおっくうになったりもすんじゃないか、と。再度いうけど、一般ユーザが求めているのは質より利便なのだ。なんだかねぇ……時報がマトモに機能しないとか、そういう退化をしてまで改革しなきゃならないとはとても思えないんだけどなぁ。

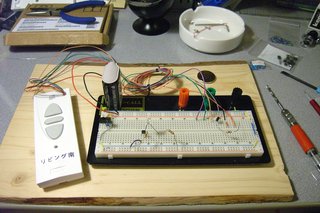

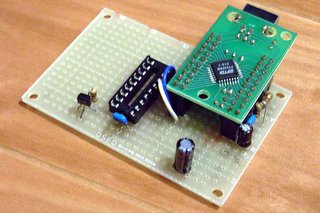

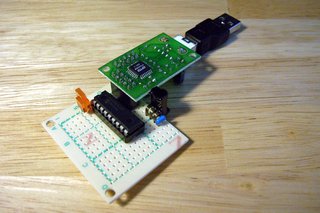

2011-09-23(Fri) 続続続・照明のリモコン制御化、外伝

先日の続き。動作を確認し、壁に取り付ける。

今回は、スイッチを押す手が赤外線信号を遮らないよう、スイッチを下側に取り付けた。ちなみに、赤外線LEDの出力はかなり弱いので、向きをキッカリと合わせる必要がある。とりあえず動作するが、ちょっとまだ不安定につき要調整。

別途、昔に買った和室用の照明器具を、やはり赤外線リモコン対応にしつつ、ちょっとオシャレな外観にリニューアル、と思って作業を始めたら……なんと、50Hz固定の照明器具だった。そういえば、関東にいるときに購入したヤツだもんなぁ。

それはそうと、二階で実用に供しているヤツのリモコンコードを書き換え、小さなフットマッサージャのリモコンで制御可能にした。

2013-09-23(Mon) ワレ初登頂 成功セリ コレヨリ 収集ニウツル

2024-09-23(Mon) 淡路出雲ドライブ4日目

今日は出雲大社の日。ナビの測位不調に対して、これまでも何度か衛星表示モードにして様子を見たりしてみたのだが、ひとつかふたつ捕捉しては見失うことの繰り返し。朝にフロントガラスを拭いたりする簡単なルーティーン掃除のついでに、もう一度ナビをチェックしていると、小さなノイズに気づいた。そういえば、Bluetooth→FMトランスミッタを挿しっぱだったっけ。初日にカミさんのiPhoneとペアリングして少し音楽を聴いたっきりだ。抜いとくか……って、えっ!? 一斉に衛星が捕捉されたんですけどぉ!?

まさか……マジか……Bluetooth→FMトランスミッタが原因だったの!? そういえばソレ挿したのは門真のちょっと手前だったよ。実はGPSジャマー相当機能付きだったのかよ。なんというクソな……。

遊びで159円で買ってウハウハしてたら、本来は乗る必要のなかった高速代の1500円に加え時間や何やらをロスしまくったということか。まさにライクペインテッドピクチャーウルトラスーパービッグマキシムグレートストロング安物買いの銭失い。ホンッッットに中国製は信じちゃダメなんだなぁ。まぁでも、久々にナビのないドキドキなドライブを楽しめたとか、ロードスターのUSB端子がチャイナボカンに巻き込まれなくてよかったとか前向きに考えるか。

つうわけで晴れてナビを見ながら出雲大社へ向かう。安心感が違うな。んが、駐車場の手前で車列がロック状態。構造も案内も悪すぎる。ムリヤリUターンして、第2駐車場に入ったらスッカスカ。神の御前でなんつうアホやってんのか。

久々に巨大なシメ縄を見る。実は出雲大社は二度目。98年の1月末頃、仕事の出張で来たことがある。出雲といえばブルートレインの「出雲」だろう、と、ムリヤリにガキの頃の憧れを実現したっけなぁ。で、その時に強く印象に残っているのが、シメ縄の下のタイラな部分へのお賽銭ブッ刺しチャレンジをしたこと。んがこの慣習、いつの間にかご法度になっているらしい。1枚だけ100円玉が刺さっていたけど。オフィシャルからも「神様に失礼」とアナウンスされている。日本の神様は寛容だから、そんなことに目クジラは立てないと思うが、まぁ、不意に落ちてきたりするので、いいことではないわな。

近くの歴史博物館を見学。なんだかブッとい木の柱の遺構が展示されていると思ったら、昔の出雲大社の本殿は超高床式でそれを支えていた柱の遺構らしい。そういえば、ながぁ〜〜〜く斜めに続く階段を持つ神社を見たことがあるような気がする。アレは出雲だったのか。鎌倉時代を最後に超高床式はヤメたらしいのだが、それまでに何度もブッ倒れているらしい。オモシロすぎる。

参道に出て昼飯。名物という出雲ソバを食う。なんでも割子ソバという別名があり、ソバが三段になっているのだが、ソバツユをリレーしていくのが面白い。昔、自分はパーティゲームで「スウェーデンラーメン」というのを考案したのだが、それに似ている。数人でカップラーメンを持ち寄り、ジャンケンして勝った人がお湯を注ぎ、順にスープをリレーしていく。負けた人はドロドロのクドくてヌルいスープに悶絶するという悪魔的ゲームだ。

ひととおり観たので、事前にチェックしておいた山道を走りに行く。神社脇からグイグイと登っていく道があるのだ。通行止めで東へ逸れてしまったが、日本海を眺めつつ、出雲日御碕灯台へ。なにしろ端っこ好きなので。

その後は神々の上陸地点と言われるイナサ・ビーチへ。ここは稲佐であって、浜松の引佐とは違う。岩の上の妙に高いところに神社があるが、登るものではないらしい。ひと通り眺めたら、スーパーに買い出しに行って、宿に戻る。