SVX日記

2004-10-03(Sun) X68kキーボード変換アダプタ基板製作

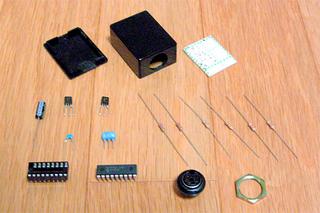

まずはパーツ集め、テーブルの上に部品を並べる。オリジナルの部品に準じて製作するものとするが、抵抗とかはピッタリのものがないので、近い値のものを利用することにする。なーに、オリジナルの製作記事の中にも「部屋の中に転がっていたパーツを利用して」とあるのだ。その心意気にも準じて製作するのである。330Ω→360Ω、12kΩ→10kΩ、47uF→100uF。結局、7pinDINジャックとケース以外はもとより手持ちのパーツで済んでしまった。むー、電子工作を始める前はキットの回路図を眺めては「なんでここでこーゆー抵抗が必要なのか」とか不思議に思っていたが「ここは適当でも大丈夫だモンね」とかいうセンスが身に付いてきたのが単純に嬉しい。

で、今回ちょっとコダわりたいのは、アダプタ本体の大きさ。極力小さくしてみたいのだ。昨日、千石電商で「これに入るかなぁ……いや、気合で入れたるッ!!」と買ってきたケース2種はどちらもかなり小さい。側面に7pinDINジャックを当ててみても、そのままでは物理的にナットが縦に入らない。しかし、ギリギリまで削ればなんとかなるかもしれん、とあえて小さいほうのケースをルータでゴリゴリと削り始める。

ケースの奥の肉厚を削り、なんとかナットがツライチまで入り、穴をナットの位置を揃えることができた。さらに、ケースのフタパーツの合わせの部分も削る……よし!! 奇跡的にジャックをケースにキッカリと固定することができそうだ。

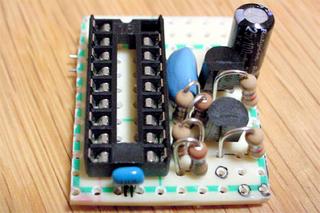

次は部品のハンダ付け実装。以前に書いた実体配線図では実装できていたが、実際には部品の大きさが干渉する可能性があるため、ひとつひとつパーツを取り付けながらもドキドキものである。んが、なんとか実装完了。裏から見ると、ランドの使用率が異様に高くて、チト笑える。しかし、我ながら芸術的であると思う。

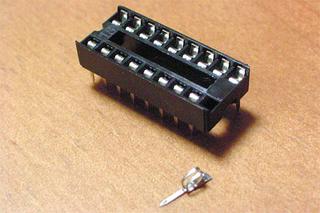

あ、そうそう。3日前の日記に「以下の部品は何でしょう?」などと書いてほってあったが、実は答えは「ICソケットのピン」の部品なのであった。ソケット部分とピンの部分が1パーツで、バネの役割もさせているというなかなか美しいデザインではないか。なんで、ここでそれが出てきたかというと、ソケットの18番ピンを抜いているからなのである。下を電源ラインを通すからなのである。よく考えたら、ハンダ付けしてしまってもよいような気もしてきたが、ま、いいや。

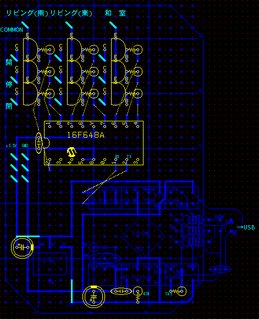

さて、基板ができたので後は外部への配線。X68kのキーボード端子のピンアサインは参考サイトの情報を拝借するが、これって表裏どっちから見た場合の図なんだろ。よくわからんので、X68kの実機を持ってきて確かめてみるのである。とりあえず、手前にあったX68kSuperHDを数年ぶりに引っ張り出してコンセント刺して電源を入れてみる……て、アレ? 電源が入らん。そーそー、裏にシーソースイッチのメイン電源があったんだよね……って、それ入っているし……どーも、いつのまにやら電源が死んでしまったようだ。ま、使ってなかったからなぁ。恐らく電源部の電解コンデンサのドライアップであろう。とりあえず、いつかPCケースとしてもう一度役立てようと思いつつ収納して、今度はX68030compactを出してくる。こっちはちゃんと電源が入った。テスタでVccとGND間の電圧を測ってみる。なるほど。正面からジャックを見たピンアサインであったか。ミラーな配置で試すが電圧は出ず。確認よし。

2016-10-03(Mon) 防御力アップギアをゲット

以前から、スプラトゥーンのゲーム内のアイテムである「ヤコメッシュ」を自作したいと思っていたのだが、考えてみたらオフィシャル版のグッズもそう高いものでもなく、ちょうど近所のパルコに店が出張してきていたので、土曜日に立ち寄って買ってみた。

2017-10-03(Tue) そのプロコン個人輸入につき……

先日、海外で購入したスイッチのプロコントローラだが、左スティックの不具合が出たので修理に出したところ、海外仕様につき、修理不可とのこと。むーん。

まぁ、しゃーないのかもしれんが、事前に何の連絡もなく、そのまま突き返されたこともあり、気分は良くない。これって、日本に越してきたマイク(仮)が持ち込んだ場合でも、どうしようもないってことだよな。ネット上で多発している製品の欠陥レベルの問題だし、元の値段が値段だけにどうにかオマケしてもらいたかったところだが。

実際、オイラもどうしようもない状態。いまや、ようやく正規にスプラトゥーン2エディションが買えるようにはなってるが、どうすっかなぁ。例の乱戦必死のゲームデザインに楽しさを感じないし、ちっともハイドラントが出ない状況も重なって、スプラ2熱はかなり冷めてきてしまってるんだが……。

2018-10-03(Wed) メトロノームを自作する

例のボーカルの練習のため、ちょくちょくひとりでカラオケに行っては、自分の歌を録音しては、ヘコみまくる毎日なのだが、例によって、音程もダメだが、リズムもダメなワケだ。

リズムをなんとかするにはどうするかというと、メトロノームを使って練習する方法があるらしい。こうなると、性格的に意識をテクノロジカルな方向に向ける人であるところの自分は、メトロノームを作ってしまいたくなってしまうワケだ。

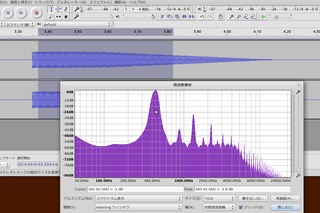

んが、イマドキだと「メトロノームを自作」するなどというと、その実現方法は無数に考えられる。やたらと自分で作りたがる性格とはいえ、リアルに物理的ハードウェアとして作るなどと、必要以上に苦労する趣味はないので、できるだけラクに楽しく「メトロノームを自作」しようとすると……先のcuickdtmでメトロノームの音だけ作ってしまえばいいんじゃね? ってことになる。

<DSP OFF>

<MIDI midi/metronome>

<WAVE midi/metronome:M:48000>

! clear

! t120

@ (stroke-0) <metro-1>

@ C C C C C C C C

@ C C C C C C C C

:これで、テンポごとに複数バージョンのmp3を作り、PSPに入れれば……と、ここでフト思いついた。PSPのミュージックプレイヤは再生速度固定なのだが、ビデオプレイヤは上下ボタンにより0.5倍〜2.0倍まで0.1刻みで再生速度可変なのだ。ということは、mp3でなくmp4を作れば、テンポごとに複数バージョンを作る必要がなくなる。

そうなりゃ、ffmpegでmp3をmp4に変換すればいい、ということになる。んが、せっかくビデオ形式であるmp4にするなら、映像の方もどうにかしたい。いや、この時点で「できるだけラクに」ではなくなっているような気がするが……まぁ、やりたくなったらやっちゃうわ。

さて、どうやるか。アニメーションgifは作ったことがあるが、mp4ビデオを作ったことはない。んが、似たようなもんだろう。ビデオのソースは……自分が指揮棒を振ってるのを実写撮影してもいいのだが、ここはCGで行こう。レイトレーシングで……はなく、いつものTrueLegacyGraphicsCairoを使ってpngをレンダリングする。こんな感じ。

速いテンポにしても10分以上は連続して使いたいということで、テンポ120で1600秒分のpng画像をレンダリングすることにした。24fpsなので38400枚。これにさっきcuickdtmで生成した1600秒分のwav音声をくっつけて、ffmpegでPSPで再生可能なmp4ビデオ形式に変換する。

$ ffmpeg -y -r 24 -i metronome.d/%06d.png -i midi/metronome.wav -vcodec libx264 -profile baseline -s 480x272 -r 24 -b 600k -acodec libfaac -ac 2 -ar 48000 -ab 125k metronome120_psp.mp4こんな感じに仕上がった。悪くない。

ところで、メトロノームとは関係ないが、前回のmelodにはちょっと問題があって、音が切れ切れになっていたのも修正した。メトロノーム生成スクリプト込みで、cuickdtmのパッケージを置いておく。