SVX日記

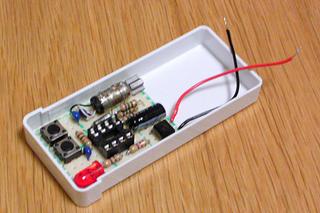

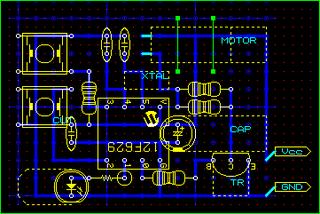

2004-10-10(Sun) FRISK「SHAKENS YOU UP!」基板製作

とりあえず、例のFRISK「SHAKENS YOU UP!」の回路を完成させる。PICの挿さる8ピンのICソケットをとりあえずハンダ付けするが、この上にPICを挿すとケースが閉まらないので、開発が完了したらICソケットは取り外してPICをジカにハンダ付けする予定だ。

で、試しにICソケットにPICを挿す前にLEDと振動モータの起動をチェックする。ICソケットの1番(Vcc)と5番(LED)をショートしてLEDの点灯を確認するのだ。OK。次は1番(Vcc)と6番(モータ)をショートしてモータの回転を確認するのだ。……回転せん。うげ。なんで? 電圧のチェックほか行うも原因不明。こんなシンプルな回路なのに……って、またトランジスタ逆じゃねーか。前回やったばっかりなのにまたやるかなぁ。なんでおいらのイメージと足の配置が逆なんだろうなぁ(←アホ)。付け替えッ!! で、OK……ん!? 不安定……どうも、回転の完了する位置によっては回転の始動に必要な回転力が得られないっぽい。定格以下で使用しているので、まぁ当然といえば当然だが。この辺りもブレッドボードで確かめておけばよかったトコロだ。75Ωx2で束にした37.5Ωが大きすぎるのか? 急遽、もう一本「上から」ハンダ付け。が、やはり動かず。むむ、となると、トランジスタへのベース電流が足りていないのか? 3Vの10kΩだと0.3mA、Cfeが100程度だとすると、コレクタ電流は30mAに制限されることになる(テキトーすぎ)。やはり、トランジスタ側がボトルネックになっていたようだ。倍流せば大丈夫だろう。というわけで、10kΩの抵抗を4.7kΩに付け替える。解決。モータは力強く回るようになった。もう少しブレッドボードを活用すべきだったな。せっかくあるんだし。

2005-10-10(Mon) 絶対無保証サポートという仕事

オイラが転職して、3ヶ月と少し過ぎた。プログラマという絶対保証が必要な仕事から、Linuxのサポートという絶対無保証(ABSOLUTELY NO WARRANTY)なプロダクトをサポートするという仕事に移ったワケだが、意外とコナせている……少なくとも本人はそう思っている。「Linuxに関しては完全なる趣味人」であったのだが。まぁ、前回の転職の時の「IT業界に関しては完全なる趣味人」の時に比べればマシかもしれないが。

日々、お客さんからは、アレがワカらん、コレはナンだ、ソッチがオチた、コッチがカタマった……などと、怒涛の質問攻撃が押し寄せてくる。別に「そんなのどーでもいーじゃん」なんて思う質問もあるが、お金を取っている以上、回答しないというコトはありえない。必死で調べて、答える。それによって、LinuxというOSについての理解を深めていくコトることにつながるし、また、質問が来るより先に理解の曖昧な部分について積極的に理解を深めていこうという意識につながる。

プログラマはガンガンとモノを作るという仕事で、とても楽しかったが、いかんせん、作業スパンがとても長い。数ヶ月単位の時間をかけ、モノを作る。数ヶ月経って動かしてみて、動かないと地獄である。バグなんてものは、作り方が悪いと、絶対に直らない場合もある。いわゆる、作り直したほうが早いという状態である。あいにく、そういうモノを作ったことはないが、そういうモノを作り直したことはある。あれは、ハードな日々だった。必要以上にガッチリとしたプログラムを作るという経験は、非常にイイ経験にはなったが。

そういう意味では、今の仕事はとてもスポポンである。例えるなら派出所だろうか? 道案内から、殺人事件、なにしろ突拍子もない問題がどんどん降りかかってくるような状態。しかも、ありきたりな問題は事前にフィルタリングされるので、あまりこない。どれも、それなりに手応えのある事件ばかりである。ある意味、こういう「飽きにくい仕事」を求めているオイラであったから、実はかなりピッタリなのかもしれない。プログラマのように数ヶ月スパンでハマり込むことはなく、ほとんどの問題は一週間以内に解決する……というか一週間以内で解決しなければならないから、アトクサれがないのもいい。プログラマという前歴も、適度に生かすことがデキるしね。

しかし、アレだ。奇妙なのは「絶対無保証なプロダクトをサポートする」という点である。LinuxはGNUの精神が基本であるから、タダだよ、プログラムの中身も勝手に見ていいよ、バグがあったら直すけど、直すかどうかは保証しないよ、もちろん使って何かが起こっても知らない……そんなプロダクトである。だからそのサポートも、ホントに真の意味でのサポートである。面倒は診るけど、解決するかどうかは保証しないよ……てなもんである。まぁ、あまりに役に立たないサポートであれば、競争他社に淘汰されてしまうから、そうはいいつつも、スルドい回答を返すべく、日々ガンバっているのだが。

まー、そういうGNUな大原則も、一部のお客さんには理解してもらえず、まれにコジれたりするコトもあるのだが、それはまぁ、お互いに不幸であったといえよう。自身が努力して補完しない場合は、これほど「タダより高いモノはない」というコトワザが当てハマるモノもないのである。

さて、そんなこんなで、ウチのサーバである。今のDebianにリプレースしてから1年以上経つが、ひとつだけ大きな問題を抱えていた。RedHat7.2の時には実現できていた「Sambaによるプリンタ共有」が、どうしてもウマくいってなかったのである。しかし、ヒトサマのLinuxの面倒まで診るようになって3ヶ月強。いい加減に、どーにかするべきではないか。医者の不養生ではないが、我ながら少しハズかしいのである。ちゅーわけで、ひとつ取り組んでみる。

以前はSamba側に問題があると思っていたが、この数ヶ月の実戦で、そんなレベルからはスッカリとキレイに脱出できている。swatを一通りイジって「/tmp」の下にプリントデータが生成され「/var/spool/lpd/lp」の下にデータがスプーリングされることを確認。lpqの実施により、プリントキューの状態が正しいことを知る。ココまでできていれば、Samba側の問題ではない。

こーなると、問題はlpデーモンの先だ。「/etc/printcap」の中を見てプリンタの設定を確認する。ヘンなトコロはなさそうだ。じゃ、デバイスか? 「cat /var/spool/lpd/lp/xxxx > /dev/lp0」でデバイスに直接データを送ってみる……なに? 「-su: /dev/lp0: No such device or address」とな? ちゅーことは、デバイス自身がおかしーんじゃねーか。こーなれば、起動ログの確認である。「dmesg | less」して「lp」関係のログを探す……あった!! 「lp: driver loaded but no devices found」コレだ!! ドライバはロードしたけど、デバイスがないよ、だってなんてこったい!!

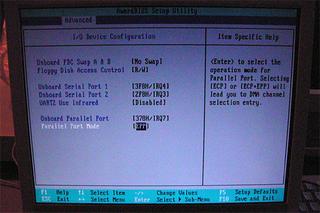

こういう場合に役に立つのが、ちゃんと動いている別のマシンである。クラッシュダンプを取るためにFedoraCore4をインストールしつつ、放置してあったマシンの起動ログを確認すると「parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP(,...)]」「lp0: using parport0 (polling).」なんていうログがある。自然にlp0が有効になっている。こりゃ、BIOSの設定でもマズいのかしらん?

Debianサーバは、このSVX日記のWebサーバであるから、あまり落としたくはないので、できるだけ手早く作業し、あとでゆっくり検討できるようにデジカメを片手に、バチバチ画面を撮影しながらBIOSの設定をイジる。やはり、プリンタポートはデフォルトの正しい設定になっているようだった。最近のプリンタは双方向通信がデキるのだが、それが有効になっている。しかし、無効にしたからといって何も変化しない……ちょっと煮詰まってきた。関係するページをググる……コレか? プリンタの双方向通信ドライバのカーネルコンフィグってヤツ?

そういえば、ウチはキャプチャカードSAA7133を使うために、見ヨウ見マネでカーネルパッチを当てたりして、妙なカーネルを使っている。見ヨウ見マネで「make menuconfig」もしたので、一部のドライバの組み込みを外してしまったかもしれない。しかし、今、快調に動いているカーネルをまるごとコンパイルするのは勇気がいるなぁ……そっか、モジュールとして組み込めばいいのか? よっしゃ。

「make menuconfig」して「Parallel port support」の下に下りて「PC-style hardware」チェックを「M」にする。そうしておいて、抜く手を見せずに「make dep」「make modules」「make modules_install」「depmod -a」「modprobe parport_pc」と怒涛の攻撃である……するとなんと、その場でsyslogに「parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP(,...)]」「lp0: using parport0 (polling).」が現れ、それと同時に、つないだプリンタが動き始めたではないか!! キューに溜まっていたプリントテストのデータが吐き出された瞬間、1年越しの解決である!!

2009-10-10(Sat) コイツ、動くぞッ!!

ここは、遊園地が併設してあるのだが、まるで時間が止まっているかような場所だ。オイラが子供の頃、楽しくて仕方なかった「スロープシューター」という、斜面を転がり下りるだけのジェットコースターが、いまだ健在。2歳から乗れるというヌルさなのだが、ガキのイッペイも、お気に入りだ。このイキオイなら、イッペイのガキも楽しめそうな気がするぞ。

ある意味、お台場のブツを遙かに超えるインパクト。サッと完成したかと思ったら、サッと撤去されてしまったアイツとは、貫禄が違うのだよ、貫禄がッ!!

等身大以上の大きさで、実際に乗れるガンダムというのは、日本にも数少ないはずだ。これこそ、真の「ガンダム・ザ・ライド」。ガンダムを操縦したいヤツは、名古屋の東山動物園に急げッ!!

2014-10-10(Fri) 闇夜にブーメラン飛ばした

昨晩、完成した発光ブーメランを夜8時頃に飛ばしてみた。

輪ゴム程度の赤い円が夜空をスゥーッと横切っていく。楽しくって、思わず20投くらいしてしまった。部品がデッパっているが、さほど空力的な影響もないようだ。時には、急角度で落ちたり、部品面を下に落ちたりしたが、特に壊れたりもしなかった。電池も十分に持った。

こうなると、点滅バージョンや、多色パターン点灯バージョンなども作ってみたくなるな。加速度計を仕込んで、回転力を反映しても面白い。なんか、リアルにブッカーのブーメランに近づいている気がするな。

ふと思ったが、例の使えないブーメラン計、夜に使うなら各種問題は表面化しないんじゃないだろうか……。

2021-10-10(Sun) 改めて大平宿を下見に行く

だいぶ以前、西側から長野県道8号に入ったものの、永劫に続くとも思われるクネクネに恐れをなして、引き返したことがあったのだが、改めてリベンジしつつ、大平宿を散策してみたくなったので、おもむろに向かうのであった。

以前より酷道耐性は格段に向上しているので、何ということはないのだが、それにしても延々と10km以上もクネクネが続く。もう飽きた……と思った頃に大平宿に到着である。が、その頃には微妙な小雨が降ったり止んだり。