SVX日記

2004-10-16(Sat) クラッシュド・ワイヤレスヘッドホン

かなり以前に購入したものだが、ワイヤレスヘッドホンである。ワイヤレスヘッドホンというのは、赤外線で音声を飛ばすもので、非常に利便性がよい。しかし、さほど音がよいとはいえない(特にアナログ式)ので、なかなかハイエンドのヘッドホンにはなりえない。しかし、私は音を極めるよりは、利便性を重視する人間なのでとっても気に入っているプロダクツの一種なのである。

この製品、レジ前に処分価格(確か3千円程度)で並んでいたものだ。TEAC製ということで購入したのだが、質は非常に悪い。ヘアバンド部(?)はプラの一体整形、耳当て部分との接合部は摩擦、耳にフィットさせるための遊びは取り付けのガタにより発生させている。んが、テレビの正面に位置すれば、さほど激しいノイズが乗るわけでもなく、私的には値段相応ということで満足の一品だったのだ。しかしながら、何年か利用するうち、ボリュームの調整時に激しい「ガリガリ」音が発生するようになるとともに、耳当てのスポンジがボロボロになってきたため、とうとう我慢の限界を超えそのままテレビ上に放置していたのである。

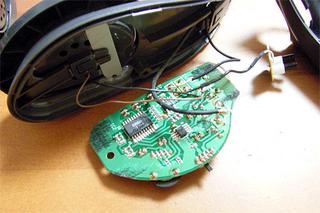

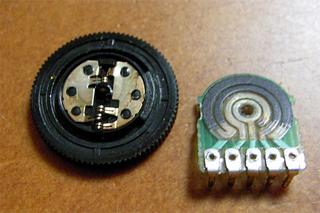

ちょっとばかりバラすのにてこずったが、壊すことなくバラすことができた。あちこちボンドで留めてある所や、基板のデキなど「どこからみてもチョー安物」であるが、要は「ノイズの量が我慢できる範囲で音が飛んできて」「装着感が我慢できる範囲であれば」それでいいのである。

ボリューム部品はこれである。まるっきり「半固定可変抵抗器」であるから「ガリガリ」するわけである。動作を確認すると、左から「共通端子、可変抵抗ア、可変抵抗イ、10kΩイ、10kΩア」という感じだ。ちなみに可変抵抗はAカーブ。先日、大量に可変抵抗器を購入したが、Bカーブばかり購入したので残念ながら手元にはない。購入リストに挙げておこう。

2005-10-16(Sun) ほえほえとアプリケーションエンジニア受験

さて、今日は情報処理試験の試験日である。昨日とてもシッカリと勉強した(?)ので、自信満々のオイラだったりする。今回の受験区分は「アプリケーションエンジニア」である。技術者というよりは、ちょっと管理者側に踏み込んだ人を対象とした試験である。まぁ、簡単に言うと、個々の機能に対する要求を整理し、実装方法を考え、数人のプログラマを束ねるといった役割といったトコロか。当然ながら、オイラはそんな大役をこなしたことはない。ま、ロールプレイですな。やったコトあるフリをすればイイのである。あのぉ……そう、アレだ!! ヘボプログラマとしてのオイラをうまく活用してくれた、Tさんや、Iさんや、Mさんになったつもりになればいいのである。

試験開場は、例によって御茶ノ水の近辺。なんとなく、つくばエクスプレスは高いので、武蔵野線から総武線に乗り換えて向かってみた。しかし、御茶ノ水近辺は、帰りに歩いて秋葉に寄って帰ってこれるのが、ちょうどいい。試験受ける前から余計なコトを考えるなと怒られそうだが、オイラにとっては、受験もひとつの楽しみであるからイイのである。

試験開場について、ほげほげと開始を待つ。隣に座っている人の受験票が目に入る。1968xxxx。あ、歳上だ。前に座っている人の受験票も目に入る。1980xxxx。ゲッ!! なんちゅー、若さ!! この歳で、他の試験区分を撃破してきたというのか? スゲェ!!

午前の試験が始まる。楽勝。5,6問は、問題を見ただけで答えがわかった。午前なんて、2,3年分の過去問をやってれば、こんなモンである。いつもは見直したりして、時間いっぱいまで楽しんだりするが、今日はなんだか面倒だ。退室可能時間になったら、サクサクと退室する。

周囲をプラプラと歩いた挙句、面倒なのでマクドナルドでサクッと食う。食ったらヒマだ。午後Iの勉強なんてする方法が浮かばない。ゲーセンでも行こう。お!? 「連邦vsZAFT」があるぞ。新機体のフォースインパルスで出撃じゃ!! なかなか調子よくステージを進めていたトコロに、ソードインパルスが乱入してきた。前半はボッコボコにタコ殴りしていたが、後半はボッコボコにタコ殴りされて終了。「そんなに乱入したいのかッ!! アンタ達はッ!!」

まだ時間が余って仕方ないので、すぐ隣のゲーセンへ。昼間っから、ハシゴかよ。おぉ、珍しいッ!! 「沙羅曼蛇2」があるぞ。前作に比べて、かなりデキの劣るヌルゲーであるが、ヒマツブシにはちょうどいい。ちょうどいいけど、終わらない……あぁ!! もう午後の試験が始まるからいかなきゃ!! 高速シャッターを抜けて、ラスボスらしきデカキャラに対面してから席を立つ……ちぇ。

午後Iは、ネットワークやデータベースに比べたら、信じられないほど簡単だった……と思う。時間が余らないまでも、足りなくはなかったし。こんなにデキるなら、ちゃんと論文対策もしておけばよかったかなぁ。なにしろ、ひととおり書く練習さえしてない。

で、午後II。問アは800文字弱、問イと問ウは合わせて1600文字以上書けって? 解答「用紙」じゃなく、解答「冊子」になっているぞ。これは大変そうだなぁ。そんな文字数、打つならスグだが、書くのはハンパじゃないっすよ。とりあえず「データウェアハウス構築」「負荷対策」「パッケージソフト導入」から「負荷対策」を選んで、構成を考える。

10分ほどで構成を考えたら、あとはひたすら書く。意外とサラサラ書けるが、時間もサラサラと過ぎる。そんなにキレイな字を書いているヒマはない……お!? なんじゃ!? 前に座っていた若いアンちゃん。脱落です!! やっぱ無理か。プリンターでもない限り、数十分で論文を書き上げることはできない。試合放棄!! 試合放棄であります!!

しかし、これだけ毎日のように駄文を書きまくっているオイラでさえ、あることないこと、書きに書き続けて、10分ちょっと余っただけだった。これはハードな試験だなぁ。どんなヤツが受かるんだろう。やっぱり、事前の準備が大事なのかなぁ。終わってみたら、オイラの論文は、ちょっとブログスタイルだったかもしれないな。箇条書きとか活用すればよかったか。しまった。

「終了してください」の声を待って、すかさずズタ袋からデジカメを取り出す。で、論文をバシャバシャと撮影する。がはははは。全部、読める程度に撮影できてしまったぞ。合格発表は年末だが、もし合格していたら、今回書いた論文をココで公開しちゃおうかな。まぁ、こんなインスタンティーブログライクアーチクルで受かるわけないけどな。ふふん。楽しみである。

2018-10-16(Tue) メトロノームを立体化する

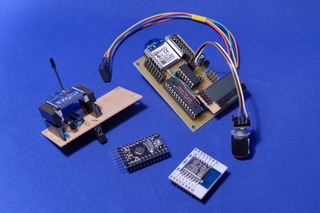

先日、思ったとおりにメトロノームを完成することができた。で、実際、それを使って歌う練習をしてみると、普通にカラオケの伴奏に合わせて歌うより上手く歌えているような気がした。おそらく、伴奏がないぶん、自分の声がよく聴こえること、好きなキーで歌えること、リズム音が単純なのでリズムが取りやすいこと、などに起因する結果なのではないかと思う。

んが、またもや、性格的に意識をテクノロジカルな方向に向ける人であるところの自分は、TrueLegacyGraphicsシリーズを使いながら、サクッとそれの3D版が作れないことにイライラきてしまった。んなことにイライラきてないで、当初の目的である歌の練習をすべきなのはもっともなのだが、自宅で大声を出すわけにもいかず、意識がそっちに向いてしまったのだから仕方がない。

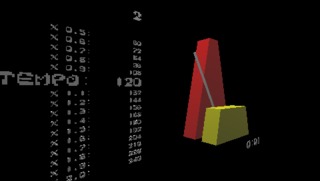

基本、TrueLegacyGraphicsシリーズは、最初にrequireするライブラリを入れ替えるだけで、描画エンジンを「curses」「Tk」「GTK2」「cairo」「OpenGL」の5種から選べる仕様になっていて、それに応じた描画結果が得られるようになっている。実際、深さ方向の指定だけちょいと追加し「OpenGL」に入れ替えれば、即座にこのような結果が得られる。

考えてみれば、LINE文を筆頭とした「イニシエのグラフィック描画関数」とは「画面上に描画をする関数」である。それでアニメーションを生成したい場合、画面の全クリアによる何もない状態に線などを描画して画像として保存、画面の全クリアによる何もない状態に「少しずらして」線などを描画して画像として保存……を繰り返し、最後に画像をアニメ化するわけだ。

しかし、3Dアニメーションを生成する場合、フレーム毎に画面の全クリアによる何もない状態から始めるわけにはいかない。フレーム毎にすべての形状データをGPUに送り直していては重すぎるからだ。よって、最初に画面の全クリアによる何もない状態に形状を配置したら、以降はフレーム毎に「一部の形状のみ消去してから」少しずらして形状を配置して……を繰り返す必要が生じる。実はこの「消去」という概念が「イニシエの描画関数」には存在しないために、実装に当たって途方に暮れてしまったわけだ。

が、ここで思いついた。一部のマシンの「イニシエの描画関数」には「形状を動かす」という概念を持ったものがあったのだ。それは何か。それは「スプライト」である。描画の際、必ず過去の自分の消去が伴い、他の「イニシエの描画関数」の描画とも干渉しない。そうなのだ、スプライトという概念を導入すればいいのだ。メトロノームの場合、本体の多角形はこれまで通りに描画、動く腕の部分だけスプライトでの描画、という扱いにすればいいのだ。

と、これを思いつくのには時間が要ったが、その実装に当たっても、相当に頭をヒネることになった。既に各種形状を描画する関数は書いてあるので、同じような処理は絶対に書きたくない……が、結局はうまくいった。クラスの内部構造のみ、関数の分割位置を変えただけで、ほぼ完璧に必要最小限の差分だけコードを書く形で実装できた。我ながら興奮に値するdiffが仕上がって、脳内麻薬が出たわ。

後は「表示内容を画像として保存する」関数を実装し、コールバック関数からフレーム毎に呼んでやり、テンポ120で1600秒分のpng画像をレンダリング、cuickdtmで生成した1600秒分のwav音声をくっつけて、ffmpegでPSPで再生可能なmp4ビデオ形式に変換する。

こんな感じに仕上がった。悪くない。パッケージを置いておく。

とはいえ、練習もしていて、着実に進捗している。例えば腹式呼吸ならば、腹式呼吸を必要以上に意識した練習を繰り返すと、いつの間にか無意識に行うクセがついてくる。すると、意識を他に向けられるようになるので、鼻腔共鳴や、課題曲中の修正すべき歌唱を意識した練習ができるようになり、それもいつの間にか無意識に行えるようになってくる。

というわけで、先に「ボーカルはスポーツに近く、ボイストレーニングとは『発声器官』を鍛えることだ」と書いたが、さらに「歌うという運動を繰り返すことで、小脳に学習を促す、つまり反復練習が効果的」という面でも、やっぱりボーカルはスポーツなんだなぁ、と気がついた次第である。