SVX日記

2004-10-17(Sun) 秋葉で買い物、ワイヤレスヘッドホン修理完了

今日は先日見かけた「カーナビ技術者募集」の某社の会社説明会に品川に向かう。以前から「カーナビを作ってみたい」と思っていたので、場合によってはチャンスと思って参加したのだが、なんだかシェアはかなりのものだし、大企業なもんであまり具体的には携われそうもなさそうな感じであった。まぁ、カーナビ自体かなり複雑怪奇な代物になっているわけで、イチから作るというモノでもなくなっているのであろう。

で、ついでなので帰りに秋葉である。前回の10/2に引き続いて、今日は10/17。2週間しか経っていないため、月イチの法則が崩れた。ま、今回はついでだしな。着いたら昼を過ぎていたので、まずは例のごとく「はなまるうどん」でしょうゆうどん食う。あいかわらず、うまい。で、またもや例のごとく秋月通り(?)に潜入するのであった。

と、そのとき、目にとまったのが携帯のモックだ。実は、DDIのPHSであるH"にはTrevaという後付けデジカメがある。このTreva、デジカメの機能としては痛烈にショボいのだが、数pinの接続で簡単に画像が取得できるという利点があるのだ。Trevaでググるとゾロゾロ出てくるが、PICなどから簡単にコントロールできるため、簡易イメージングデバイスとしてうってつけなのである。ただ、残念ながら問題が2つあって、ひとつは既にディスコンであること、もうひとつは接続ジャックが特殊であることだ。私の場合、数年前にSANYOのJ700を購入した際になにげにTrevaも購入したもののその後まったく使っていなかったのだが、Trevaが活用できるという情報を耳にし、この特殊なジャックを探していたのだ。で、話が長くなったが、モックによってはこのジャックが付いているらしいのである。で、アサる、アサる、アサる……。なぜかモックのほとんどはH"だったが、ジャックがついているものは少ない。私の持っているJ700もあったがジャックのフタは接着されている。とはいえ、ジャックの付いているKYOSERAのPS-C2を3台も発見。なぜか値段がバラついているが、なにせジャンクのモックだ。細かいことは気にしてはいけない。無事、すべてお買い上げである。

| ラオックスアソビットシティ3番館 | |||

|---|---|---|---|

| 携帯モック | 200 | x2 | \400 |

| 携帯モック | 100 | \100 | |

| \500 | |||

うほうほ気分で秋月。例のワイヤレスヘッドホンの部品を購入。可変抵抗器のつまみは既にあるのだけど、アンバランスにデカいつまみをつけるのもバカっぽくて面白いので、デカいつまみを買い足す(例のオレの法則に則って2倍購入)。あとは、例の8pinのPICが32.768kHzで動いてくれないので、それ用の部品も買う。秋月の店員さんによれば15pFでいいとのことだが、PICのマニュアルには68〜100pFとあるんだけどな。よくわからんが、10本で50円だし購入。

| 秋月電子通商 | |||

|---|---|---|---|

| 可変抵抗器 10kΩ Aカーブ | 50 | x4 | \200 |

| 可変抵抗器用つまみ(大) | 30 | x4 | \120 |

| 水晶 32.768kHz | 50 | x3 | \150 |

| セラミックコンデンサ 15pF | x10 | \50 | |

| 3端子レギュレータ NJU7223 3.3V 表面実装 | x3 | \200 | |

| ボタン電池 CR2032 | 100 | x2 | \200 |

| ボタン電池用ホルダ | 100 | \100 | |

| セラミックコンデンサ 0.1uF | x10 | \100 | |

| \1,120 | |||

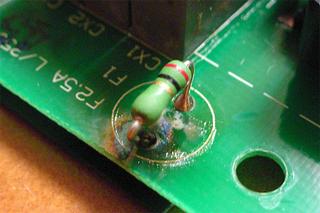

「そ、んなに、買うもの、は、ないハズネ」とラップ調に千石電商へ。前から欲しかったホットボンドのグルーガンを購入。……とよく見たら、2連の可変抵抗器があるじゃないのぉーッ!! コレまさにうってつけじゃ……て、なんで10kΩのAカーブだけ在庫切らしてるかなッ!! あきらめずに5kΩのAカーブの場所をアサっていたら……ラッキー、あるじゃん!! 例のオレの法則を発動して2つ欲しかったが、さすがに2つは混ざってなかった。まぁ150円という値段では見つけても発動しなかったかもしれんが。ついでに可変抵抗器のつまみも買う。千石は秋月に比べて割高だが品揃えは素晴らしい。つまみだけで何種類あるんじゃ。一番バカっぽいつまみを購入。さらに、ヒューズも探してしまうが、さすが千石だけあって、いろんなタイプがあるわあるわ。メビウスのACアダプタ内には管ヒューズでなく、妙な形状(圧電スピーカ状?)のモノがハンダ付けしてあったので、そこに収まるモノを探したら抵抗型というものがあった。2.5Aがないので2Aと3Aを1本づつ購入。メビウスのアダプタが直った時に備えてプラグも買っちゃうぜ。最後っ屁に現状のワイヤレスマウスの電源スイッチに使うべくスライドスイッチとトランジスタ、ネジ類も少々。はぁはぁ。

| 千石電商 1F | |||

|---|---|---|---|

| ホットボンドグルーガン | \760 | ||

| 2連可変抵抗器 10kΩ Aカーブ | \150 | ||

| 可変抵抗器用つまみ(数字付き) | \150 | ||

| 抵抗型ヒューズ 250V 2A | \40 | ||

| 抵抗型ヒューズ 250V 3A | \40 | ||

| スライドスイッチ | 30 | x3 | \90 |

| ハンダ吸い取り線 | \180 | ||

| \1,410 | |||

| 千石電商 2F | |||

| 2SC1815 | x10 | \100 | |

| DCジャック(MN7680用) | 70 | x2 | \140 |

| \240 | |||

| 千石電商 B1F | |||

| ナット 3mm | x100 | \190 | |

| 平ワッシャ 2mm | x100 | \75 | |

| スプリングワッシャ 3mm | x100 | \75 | |

| \340 | |||

仕上げは、毎度のトライアミューズメントタワーでゼビウス……が空いてなかったので、とりあえずファンタジーゾーン。なんだか、1週目で3機もミスって2機も自機を購入しちゃったけど、その後は調子よく3週目の3面まで。このゲーム、見つけると必ずやっちゃうくらいマジで好き。終わったあたりでゼビウスが空いていたので、そのままゼビる。今度は16エリアを軽くクリア。2週目の16エリアで終わる。あー、おもしろ。

今日の買い物の総額は3,610円。いつもは1ヶ月に一度来て5,000円なので、2週間ぶりだと2,500円でないとイカンのだが。3週間ぶりだと計算が合ったのにな。と、わけのわからんゴマカしをしつつ、さらば秋葉原である。

ケースに可変抵抗器の軸を通す穴を空けるのだが、ケース内のスペースが微妙だ。デジカメで真上から写真を撮り、フォトショップで半透明にして重ね合わせ、ちょうどコンデンサの間に可変抵抗器が位置するよう、慎重に穴を空ける位置決めをする。よっしゃ、エエ感じに穴が開いたぞ。配線はバカみたいなので略すが、キレイに治った。

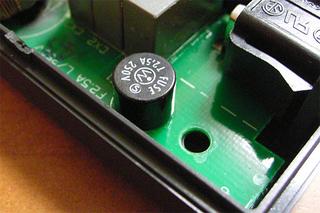

ヘッドホンがアッサリ治ったトコロで気分を良くして、メビウスのACアダプタの修理になだれ込むのである。まずは、もとの切れている圧電スピーカ状のヒューズ取り外し、ついでにヒューズの中の状態を確認すべく、ムリヤリひん剥いてみた。なんだか繊維状のものがふやけたような感じになっている。なんだ、面白くない。

おわッ!! ヒューズが火を噴いたッ!! あー、びっくりした……。そーか、抵抗型ヒューズってのはこうやって切れるんだ……というわけで、結局この電源は使い物にならないことが判明した。私的には信頼のデルタ電源であったが、少しばかり信頼を失った感じ。きっと、どこか回路がショートしてるんだろうな。実は、AC100Vを接続する前にメガネジャックの左右間の抵抗値を計って0Ωというのは確認していたのである。んが、コイルの場合はDCに対する抵抗は0Ωでも、ACに対する抵抗は持つので(インピーダンスとはそういうもんだろ?)50%は大丈夫だと思っていたのだ。まぁ、50%はダメだと思っていたので、想像どおりといえなくもないのだが。ここんとこ、いろいろなガジェットの修理に成功しているので、このACアダプタの修理にも挑戦してみたいとも思うトコロなのだが、難度が高そうな割には得るものがなさそう(LOOXのアダプタで使えてるし、先日製作したEX232Cが使えなくなる)なので捨てることにする。

2009-10-17(Sat) ThinkPad T500、Fedora12Alpha、チカチカ、チラチラ、ムキーッ!!

実は、この問題、使い始めた初日から気づいていたのだが、どうせ、バックライトの初期不良だろう……と、そのうち修理を依頼するつもりで、そのまま使っていたのだった。なにせ、その症状は、まさにバックライトの蛍光管のチラつきのようであり、気になるか、気にならないかといえば……いや、やっぱり気になるッ!! っという程度の、実にアナログ的なチラつきだったからである。

しばらくして、Lenovoに症状をメールした。すると、定型文のような「BIOSをリセットして……」みたいな回答。アホか。こんなの、蛍光管のチラつきに決まってんじゃねーか……と、思いつつも、念のため、BIOS画面に移行……ん? アレ? チラついてないように見える……カミさんにも見てもらう……やっぱりチラついては見えない? よね……まさか……ベイアダプターからVistaを起動してみる……な、なにッ!? チラついて見えないッ!? ソフトウェア……Linuxのせいなのかよッ!?

今回、IntelのSSDでExt4を使うに当たって、いろいろ情報を仕入れていたので、Ext3/4の中心開発者であるTed氏に注目していたのだが、偶然にカーネル開発のメーリングリスト(LKML)で、彼がこんなスレッドを起こしているのに気づいた。

Subject 2.6.32 regression (bisected): Video tearing/glitching with T400 laptops

From "Theodore Ts'o" <>

Date Fri, 02 Oct 2009 18:40:27 -0400

Hi,

In recent kernels, my X display (running with a KMS-enabled X server)

has been very jittery and with lots of glitching and tearing --- sorry

if this isn't the correct technical term, not sure what it is --- on my

T400 Lenovo laptop. It seems related to what is on the desktop, and

moving the mouse does seem to affect the rate and percentage of the

screen which jitters --- which is enough to be very distracting,

although I can still read the contents of the windows where the screen

is tearing/glitching/flashing.

<以下、略>英語である上に、彼自身「表現が微妙ですまん」と言っているだけあって、症状が同じかどうかはわからないが、T400とT500は、同じIntelのGM45チップセットだし、ドライバはi915だし……って、スレッドを追っていくと、どうも、カーネルドライバの不具合らしい。しかも、少しは減ったけど直らない……だって?

パッチらしきものが提案されていたので、Fedora12の最新カーネルソース「kernel-2.6.31.1-56.fc12.src.rpm」をビルドしてみたが、パッチを当てるべきコードがみつからない。そんなにガンガンと開発してる場所なのかよ……どーしよ。なんか、どーにもならないとわかったら、チラつきがますます気になり始めちゃったよ。

zakato.itline.jp:/root # rpm -ivh --olgpackage kernel-2.6.30.8-64.fc11.x86_64.rpmしかし、さすがにFedora12はアルファ版だけあって、ボロボロだ。メインメニューはアイコンが出ないし、壁紙は変更できないし、RhythmboxはiPodへの転送に失敗するし、Inkscapeは文字を入れようとしただけで落ちるし、Bluetoothはマウスの動きが3秒ごとに引っかかるし……あ、Operaが片側のCPUを100%使って離さない……これは、Operaか、Flashか、誰のせいかわからんが。

一時期、各メーカーがOSレスでも売っていたような気がするのだが、アレは気のせいだったのかな。最近は、Linuxモデルもポツポツ出てきたとはいえ、選択の幅は狭い。まったく、余計なモノを強要されるのは、ホント腹立たしいわい。

2015-10-17(Sat) あれがデネブ……

2021-10-17(Sun) エンジンルームから室内へ配線

ただし、ちょっとずつだが刺激は薄れていくので、走行中に得られる情報を増やし、より楽しみを増すためにOBD2対応レーダーを付けたりもしてたりする。

で、またひとつ新たな楽しみを思いついた。停止線ピッタリに停車するという楽しみを増やしたい。なんというか、電車でGO!的な楽しみというか。しかし、それには答え合わせが必要だ。車両の先端にカメラを設置する必要がある。バックカメラすら付けてないのに、フロントカメラを付けるというのもヘンだが、まぁ、鼻先から右側をチェックできるのは、悪いことではない。

ただ、検索すると出てくる情報は、プラ部品(グロメット)の中心に割り箸をブッ刺して断熱材を貫通させるとか、グロメットは外すと破損するので再利用不可とか、室内側は謎の空間に出るとか、不安になる情報しかない。そもそも、そのグロメットというのは、そもそも何のために設けられた穴を塞いでいるものなのか?

しつこく調べていると、どうもそれは「インダクションサウンドエンハンサ」取り付け用の穴らしい。基本、エンジンの吸気音を聴かせるためのアイテムだが効果が薄いとか、助手席側に出るのは左ハンドル向けだとか、とても付けたいとは思わなかったオプションだが、それ用の穴だったのか。

しかし、位置的にもそこから配線を引き込むのは非常に理にかなっている。ので、思い切って内装剥がしツールを使って、グロメットを引っこ抜いてみた。勢い余ってどっかに飛んでいかないよう、養生テープを貼り付けつつ。