SVX日記

2004-10-23(Sat) SVX入院……

SVXの修理のために、近所のスバルに行くことにする。その前に、なんとなくボンネット開けたりして、バッテリの電圧を測るってみたら12Vチョイ。……つーか、測ったの初めてだから正常なのかわからん。確かに定格は12Vだけど、セルの回りがシブさからしてかなり弱っているような気がする。

相変わらずの症状で車体をガクガクさせつつ、カミさんを乗せてスバルに向かう。ギアがローに落ちないのか、妙に出足が悪いので右折の際にヒヤヒヤしつつ、なんとかスバルに到着。中でお待ちくださいといわれたので、R2のパンフなんかをパラパラしていると、おいらのSVXが出て行くのが見えた。試運転か? なんでもいいけど、あの状態であまりハデに走って欲しくないんだがなぁ。そりゃ走らんと症状も確認できんのはわかる。しかしSVXのATはガラスのATなのだ。そいつを妙なパターンでガシガシとチェンジする今の狂っている状態で走り回ったら、そっちまでイカレるではないか。いや、そりゃ走らんと症状も確認できんのはわかっているのだ。わかっているが、やっぱりATまでイカレたらどーする!? あ゛ー、ぢれんま゛ー。

気が気でないまま、ただ帰ってくるのを待つ。待っているとこれまたエラく長い……。やっと帰ってきた。サービスいわく「バッテリが弱ってますね、それ以外はちょっとまだわかりません」とのこと。で、なんでまた黙ってSVXが出て行くかなぁ。試運転ならさっきしたやん。もー、カンベンしてくれー。

結局、バッテリーを替えてからまた様子を見るということで、入院させることになった。バッテリーの手配には若干時間がかかるとの事。はぁ……ブルー。スバルだけにワールドラリーブルーである。近所なので散歩がてら歩いて帰る。とぼとぼ。図書館に寄って何冊か本を借り、デパートで雨傘(75cm巨大サイズ)を買いつつ、帰宅。別に2週間くらいSVXに乗らないこともあるというのに、なんだこの喪失感は。うがー。

こんなときは工作でもして気を紛らすに限る。先日修理したワイヤレスヘッドフォンの耳当てでも作ってやろう。カミさんに適当な布をくれといったら、ボロいハンドタオルを出してくれた。これが意外と厚手でこれなら綿を詰めなくてもよさそうだ。型紙を切って、一回り大きく布を切り抜き、周囲を荒く波縫いして、耳当て部分に被せて、糸を絞って終わり。それだけのことだが、意外とうまくいった。

早速装着してみると、これがもう思いのほかサイコーである。耳に当たるタオル地がムチャ気持ちいいのだ。音も特に曇ったようには感じない。オーディオマニアにはチャンチャラと笑われてしまいそうなので、さすがにオーデヲ振って(?)見せられないが、こんなかけ心地のいいヘッドホンは他にないぞ。マジで、マジで、マジで。

2009-10-23(Fri) OpenSuSEのRubyもncursesw化する

opensuse-11.1:/root # cat /etc/SuSE-release

openSUSE 11.1 (x86_64)

VERSION = 11.1

縁起物なので、YaSTでRubyパッケージを「ruby-1.8.7.p72-5.4.1」にアップデートする。

opensuse-11.1:/root # wget http://download.opensuse.org/source/distribution/11.1/repo/oss/suse/src/ruby-1.8.7.p72-5.3.src.rpm

opensuse-11.1:/root # rpm -ivh ruby-1.8.7.p72-5.3.src.rpm

opensuse-11.1:/root # rpmbuild -bp /usr/src/packages/SPECS/ruby.spec

error: Failed build dependencies:

gdbm-devel is needed by ruby-1.8.7.p72-5.3.x86_64

gperf is needed by ruby-1.8.7.p72-5.3.x86_64

readline-devel is needed by ruby-1.8.7.p72-5.3.x86_64

tk-devel is needed by ruby-1.8.7.p72-5.3.x86_64

YaSTで各パッケージを導入。こういうトコが、GUIって、却って面倒いな。

opensuse-11.1:/root # rpmbuild -bp /usr/src/packages/SPECS/ruby.spec

opensuse-11.1:/root # cd /usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72 # cd ext/curses/

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # ruby extconf.rb

mkmf.rb can't find header files for ruby at /usr/lib64/ruby/ruby.h

YaSTで「ruby-devel」を導入。

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # ruby extconf.rb

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # make

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # diff -c curses.c.org curses.c

*** curses.c.org Fri Oct 23 20:35:30 2009

--- curses.c Fri Oct 23 20:47:21 2009

***************

*** 15,20 ****

--- 15,21 ----

#include "ruby.h"

#include "rubyio.h"

+ #include "locale.h"

#if defined(HAVE_NCURSES_H)

# include

***************

*** 1441,1446 ****

--- 1442,1449 ----

void

Init_curses()

{

+ setlocale(LC_ALL, "");

+

mCurses = rb_define_module("Curses");

mKey = rb_define_module_under(mCurses, "Key");

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # diff -c extconf.rb.org extconf.rb

*** extconf.rb.org Fri Oct 23 20:35:30 2009

--- extconf.rb Fri Oct 23 20:40:12 2009

***************

*** 1,15 ****

require 'mkmf'

dir_config('curses')

! dir_config('ncurses')

dir_config('termcap')

make=false

have_library("mytinfo", "tgetent") if /bow/ =~ RUBY_PLATFORM

have_library("tinfo", "tgetent") or have_library("termcap", "tgetent")

! if have_header(*curses=%w"ncurses.h") and have_library("ncurses", "initscr")

make=true

! elsif have_header(*curses=%w"ncurses/curses.h") and have_library("ncurses", "initscr")

make=true

elsif have_header(*curses=%w"curses_colr/curses.h") and have_library("cur_colr", "initscr")

curses.unshift("varargs.h")

--- 1,15 ----

require 'mkmf'

dir_config('curses')

! dir_config('ncursesw')

dir_config('termcap')

make=false

have_library("mytinfo", "tgetent") if /bow/ =~ RUBY_PLATFORM

have_library("tinfo", "tgetent") or have_library("termcap", "tgetent")

! if have_header(*curses=%w"ncurses.h") and have_library("ncursesw", "initscr")

make=true

! elsif have_header(*curses=%w"ncurses/curses.h") and have_library("ncursesw", "initscr")

make=true

elsif have_header(*curses=%w"curses_colr/curses.h") and have_library("cur_colr", "initscr")

curses.unshift("varargs.h")

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # make distclean

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # ruby extconf.rb

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # make

opensuse-11.1:/usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses # cd /usr/lib64/ruby/1.8/x86_64-linux

opensuse-11.1:/usr/lib64/ruby/1.8/x86_64-linux # mv curses.so curses.so.org

opensuse-11.1:/usr/lib64/ruby/1.8/x86_64-linux # cp /usr/src/packages/BUILD/ruby-1.8.7-p72/ext/curses/curses.so .

1 #!/usr/bin/ruby

2

3 require "curses"

4

5 Curses.init_screen

6 begin

7 s = "こんにちは、世界!"

8 Curses.setpos(Curses.lines / 2, Curses.cols / 2 - (s.length / 2))

9 Curses.addstr(s)

10 Curses.refresh

11 Curses.getch

12 ensure

13 Curses.close_screen

14 end

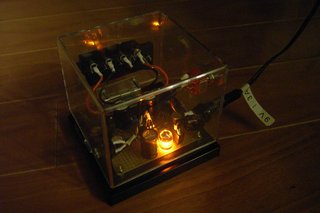

こんにちは、世界! 2011-10-23(Sun) uPC2002アンプ、動作

今日は朝からガキのイベントに付き合って散歩(スタンプラリー)に出かける。と、偶然、会場でミニ四駆のイベントを見て驚いた。恐ろしく速い。飛んできて、当たったら、ケガするレベル。でも、あれだけ速いからこそ、趣味として取り組む余地があるのだろうな。なるほどね。

2013-10-23(Wed) チープなDTMアプリ・改二

ふと思い立って、三度、以前に自作したDTMアプリを引っ張り出してきた。2年半ぶりくらいだ。当時の環境はFedora12だったようだが、現在はMint15だ。Rubyも1.8から1.9になっている。そして……

$ padsp -d ./melod

utils/padsp.c: dsp_open()

utils/padsp.c: fd_info_new()

utils/padsp.c: dsp_open() succeeded, fd=5

utils/padsp.c: sample spec: u8 1ch 8000Hz

utils/padsp.c: fixated metrics to 12 fragments, 1024 bytes each.

7fff0009

utils/padsp.c: freeing fd info (fd=5)

utils/padsp.c: Draining.

./melod:24:in `ioctl': integer 3221508106 too big to convert to `int' (RangeError)

from ./melod:24:in `block in <main>'

from ./melod:17:in `open'

from ./melod:17:in `<main>'まず、前回とエラーの内容が変わっている。発生箇所は、前回と同じく、サウンドデバイスへのioctlではあるが、サウンドデバイス側でなく、Ruby側でエラーこいている感じ。どうも、ioctlへ渡す引数が32bit intとして定義されているのが原因っぽい。

渡したいのは、0xc004500a(SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT)等なので、unsignedでないと通りえない。前回は「勝手に64bit拡張して渡してしまうRuby」側の問題だと思いつつ、padsp側にパッチを当てて回避したが、これではRuby側に修正を入れるほかない……悪化しとるがな。

< p dsp.ioctl(0xc004500a, x) # SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT

---

> p dsp.ioctl(0xc004500a - 0x100000000, x) # SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT$ padsp -d ./melod

utils/padsp.c: dsp_open()

utils/padsp.c: fd_info_new()

utils/padsp.c: dsp_open() succeeded, fd=5

7fff0009

utils/padsp.c: unknowned ioctl 0xffffffffc004500a

utils/padsp.c: freeing fd info (fd=5)

utils/padsp.c: Draining.

./melod:24:in `ioctl': Invalid argument - /dev/dsp (Errno::EINVAL)

from ./melod:24:in `block in <main>'

from ./melod:17:in `open'

from ./melod:17:in `<main>'おぉ、前回と同じ結果になった。ゴマかして通すことには成功したといえよう。あとは前回と同じくpadspにパッチを当てれば回避できるだろう……が、Ubuntu系の修正ビルドはやったことがない。やってみる。

~ # cd /etc/apt/sources.list.d

sources.list.d # cp official-package-repositories.list official-package-repositories.sources.list

sources.list.d # vi official-package-repositories.sources.list

sources.list.d # apt-get update

sources.list.d # cd~ # aptitude install dpkg-dev

~ # aptitude install devscripts

~ # mkdir build

~ # cd build

build # apt-get source pulseaudio-utilsbuild # cd pulseaudio-3.0/src/utils

utils # vi padsp.c

utils # cd ../..

pulseaudio-3.0 # dpkg-source --commit

Enter the desired patch name: 9999-padsp4ruby.patch

pulseaudio-3.0 # dch -i

* Add patch to padsp for ruby.

pulseaudio-3.0 # debuild -uc -uspulseaudio-3.0 # debuild -uc -uspulseaudio-3.0 # cd ..

build # dpkg -i pulseaudio-utils_3.0-0ubuntu7_amd64.deb

build # dpkg -i libpulsedsp_3.0-0ubuntu7_amd64.debパッケージを置いておく。しかし、Ruby1.9へのリライトもだいぶ慣れてきたな。

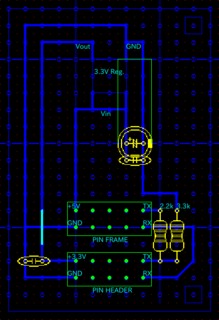

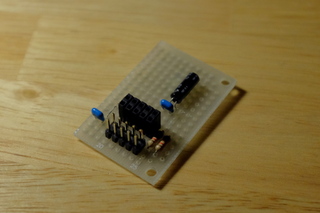

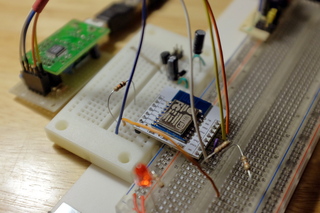

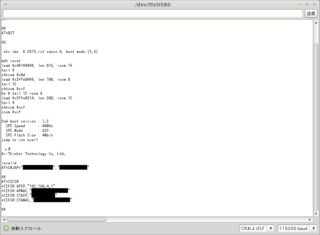

2015-10-23(Fri) 例のWi-Fiを試してみる

先日、ハンダ付けは終わらせたのだが、手元には5VのUSB-シリアル変換モジュールしかない。よっこらせっとレベルコンバータを作って接続してみた。

シリアルアクセスはどうしようかと思ったが、古いMintのArduino IDEのシリアルモニタで十分だった。シリアルモジュール/レベルコンバータを接続、「chmod 666 /dev/ttyUSB*」でパーミッションを変更。Arduino IDEの、ツール、シリアルポートで/dev/ttyUSB0を選択。ツール、シリアルモニタを起動。右下のメニューから、CRおよびLF、115200bpsを選択。ESP8266の電源をON。あとはシリアルモニタから、ATコマンドで、無線LANアクセスポイントに接続すればいい。

さて、とりあえず、しょっちゅうLANの接続が切れてうっとおしい、自作のXPort-XBeeルータでも、これで置き換えてみようかな。

2023-10-23(Mon) WebAssemblyでイメージを操作

というわけで「WebAssemblyのひとつだけの使い道」のプログラミングを始めた。やりたいのは要するにイメージの操作だ。単純な計算を山ほどループで繰り返す。実にWebAssembly向きの処理である。

いきなりだが、以下が機械語サブルーチン部分。イメージを表すRGBAの羅列を渡すと、GとBを抜いてくれるというもの。だいぶカリカリにチューン済み。結局、ループの最適解は減算&非ゼロ判定だな。それはそうと、見慣れないニーモニックが入っている。

(module

(import "js" "mem" (memory $mem 1))

;; filter(ソースの末尾 + 1 のアドレス)

(func (export "filter") (param $src_adr i32)

(local $dst_adr i32)

push src_adr ;; dst_adr = src_adr << 1

i32.push 1

i32.shl

pop dst_adr

loop1: loop

push dst_adr ;; dst_adr -= 4

i32.push 4

i32.sub

pop_push dst_adr ;; [ dst_adr

push src_adr ;; src_adr -= 4

i32.push 4

i32.sub

pop_push src_adr ;; [ dst_adr src_adr

i32.load ;; [ dst_adr color

i32.push 0xFF0000FF ;; [ dst_adr color mask

i32.and ;; [ dst_adr color

i32.store ;; [

push src_adr

jp_nz loop1 ;; src_adr != 0 loop

end

)

)つうか、ちょっとは努力をしたつもりなのだが「i32.const」とか「local.set」とか「local.get」とか……ダメだわ。まったく頭に入ってこない。まったくスタックに出し入れしている感じが湧かない。結局、だいぶ前にZ80ライクニーモニックからPICニーモニックに変換するRubyスクリプトを書いた時と同じく、Z80ライクニーモニックからWebAssemblyのwat形式に変換するRubyスクリプトを書いてしまった。PIC用に作ったそれに比べれば、恐ろしく単純な変換しかしていないが、自分にはそれで十分にわかりやすく書ける。はて、自分は頭が固いのか柔らかいのか、どっちなのだろう……ゼッパチの魂百まで。怖い。

#!/usr/bin/env ruby

# coding: utf-8

wat80src = ARGV[0]

file_in = open(wat80src, 'r')

file_out = open(wat80src.gsub(/\.[^.]+$/, '') + '.wat', 'w', 0444)

file_in.each {|line|

break if(line =~ /^__END__$/)

unless(line =~ /^#/)

line.chomp!

if(line =~ /^(\w+):\s*(\w+)(\s*.*)/) # loop1: loop

line = "\t\t%s\t\t$%s%s" % [$2, $1, $3]

end

if(line =~ /^(\s+br\w*)\s+(\w+)(\s*.*)/) # br_if loop1

line = "%s\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+)jp_nz\s+(\w+)(\s*.*)/) # jp_nz loop1

line = "%sbr_if\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+\w+)\.push\s+([\d-]+)(\s*.*)/) # i32.push 10

line = "%s.const\t\t%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+)pop\s+(\w+)(\s*.*)/) # pop i

line = "%slocal.set\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+)push\s+(\w+)(\s*.*)/) # push i

line = "%slocal.get\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+)pop_push\s+(\w+)(\s*.*)/) # pop_push i

line = "%slocal.tee\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

if(line =~ /^(\s+)call\s+(\w+)(\s*.*)/) # call log

line = "%scall\t\t$%s%s" % [$1, $2, $3]

end

line += $/

end

file_out.write line

}<HTML>

<HEAD>

<TITLE>WebAssembly Graphics Test</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<CANVAS id='canvas1' width='512' height='384'></CANVAS>

<SCRIPT type='text/javascript' src='graphics.js'></SCRIPT>

</BODY>

</HTML>で、例によって、JavaScriptはCoffeeScriptに書き直した。CoffeeScriptでasyncやawaitはどう書くのかと思ったら、awaitが含まれる関数は、自動的にasyncを付けてくれるらしい。CoffeeScript 1.xではダメで、2.0以上が必要なようだが。

'use strict'

# ソースイメージを読み込む

image_element = new Image

image_element.src = 'gra2.png'

# ソースイメージの読み込み完了を待つ

prep = ->

if(!image_element.complete)

setTimeout(prep, 100)

else

main()

main = ->

screen_canvas_element = document.getElementById('canvas1')

screen_context = screen_canvas_element.getContext('2d')

# 枠描画、ソースイメージを描画

screen_context.fillStyle = 'lightgray'

screen_context.fillRect( 0, 0, image_element.width + 32, image_element.height + 32)

screen_context.fillStyle = 'gray'

screen_context.fillRect(16, 16, image_element.width, image_element.height)

screen_context.drawImage(image_element, 16, 16)

console.log('image_element:', image_element)

# ソースイメージをデータ化

work_canvas_element = document.createElement('canvas')

work_canvas_element.width = image_element.width

work_canvas_element.height = image_element.height

work_context = work_canvas_element.getContext('2d')

work_context.drawImage(image_element, 0, 0)

# source_image = work_context.getImageData(0, 0, image_element.width, image_element.height)

source_bytes = work_context.getImageData(0, 0, image_element.width, image_element.height).data

source_longs = new BigUint64Array(source_bytes.buffer, 0, source_bytes.length >> 3) # コピーの高速化のために共用体化

# console.log('source_image:', source_image)

console.log('source_bytes:', source_bytes)

# ワークメモリを確保

work_memory = new WebAssembly.Memory({ initial: 1, maximum: 1 }) # 1 PAGE = 64 KB

work_bytes = new Uint8ClampedArray(work_memory.buffer, 0, source_bytes.length)

work_longs = new BigUint64Array(work_memory.buffer, 0, source_longs.length) # コピーの高速化のために共用体化

# ソースイメージデータをワークメモリにコピー

for p in [0...source_longs.length]

work_longs[p] = source_longs[p]

# wasmをロード、メモリ操作(イメージデータの加工生成)を実行

importObjects = {

js: { mem: work_memory },

console: { log: (arg) => console.log(arg) },

}

obj = await WebAssembly.instantiateStreaming(fetch('graphics.wasm'), importObjects)

obj.instance.exports.filter(source_bytes.length)

# 生成データをイメージ化

filtered_bytes = new Uint8ClampedArray(work_memory.buffer, source_bytes.length, source_bytes.length)

filtered_image = new ImageData(filtered_bytes, image_element.width, image_element.height)

console.log('filtered_bytes:', filtered_bytes)

console.log('filtered_image:', filtered_image)

# スプライト(=キャンバス要素)を生成

sprite_canvas_element = document.createElement('canvas')

sprite_canvas_element.width = image_element.width

sprite_canvas_element.height = image_element.height

sprite_context = sprite_canvas_element.getContext('2d')

sprite_context.putImageData(filtered_image, 0, 0)

# 枠描画、スプライトを描画

screen_context.fillStyle = 'lightgray'

screen_context.fillRect( 0, 64, image_element.width + 32, image_element.height + 32)

screen_context.fillStyle = 'gray'

screen_context.fillRect(16, 80, image_element.width, image_element.height)

screen_context.drawImage(sprite_canvas_element, 16, 80)

console.log('sprite_canvas_element:', sprite_canvas_element)

prep()結構、長い処理になってしまった。仕様上、何度も変換する必要があるのが面倒くさい。

- 元となるpngを内部CANVASに描き、getImageDataでUint8ClampedArrayの形で取り出す。

- それをWebAssembly.Memoryの領域にコピーする。

- WebAssemblyの側でフィルタ処理を行う。

- WebAssembly.Memoryの領域にUint8ClampedArrayの枠を被せて、ImageDataとして取り込む。

- それを新たにスプライトとして扱うCANVASにputImageDataで描く、までが準備作業。

最後に、表示されているCANVASに、drawImageでスプライトCANVASを重ねて完成だ。結果はこんな感じ。