SVX日記

2004-10-30(Sat) SVX退院、PHSのモック分解

今日はスバルにSVXを迎えに行く。しかしここ数日、スズキのエブリィで買い物とかに出かけたが、運転がラクですな!! 小さいし真四角だから車を駐車する時に迷いがなく狭いところにもスポーンと入る。難点はスピードが出ないことだが……。買い物車としてはホント最高ですた。

で、スバルへ。事前に1万円弱と聞いていたので、内訳はなんだろうと思っていたら、オーナメントって4,000円もするんですな。SVXに贈る10年目のテンスイートダイヤモンドてトコですか。前期型(恐らくS40II以前)のオーナメントは中央のハネが銀色で鈍く光るタイプだが、後期型(恐らくS3以降)は中央のハネが金色でツルピカだ。一説によると裏側の造りが、かなり違うようなのでソレをレポートしたかったのだが、店側で取り付けてしまったので断念。まぁ、バッテリーの取り付けと廃棄も無料でやってくれたみたいで、それはありがたいことなのだが。

| 千葉スバル | |||

|---|---|---|---|

| 基本点検料 | \3,500 | ||

| クリップ/フロアマットB | \90 | ||

| オーナメント/フロントフード | \4,030 | ||

| Vベルト/18X5.5X880 | \1,600 | ||

| 消費税 | \461 | ||

| \9,681 | |||

| 走行距離 | 53,664km | ||

そのままホームセンターで買い物。そろそろ灯油のシーズンなので、灯油と、割れて破損している灯油のキャップを買いに行くのだ。ついでに工具コーナーをノゾく。意外と品揃えが良くていろいろ買ってしまった。細かい場所に便利なφ2mmネジとそのタッピングツール、ホットボンドの弾(ちょうど1本使い終わったところなのだが、添付の予備を紛失してしまっているので……)、あとはPHS分解用の特殊ドライバと、ヤスリだ。

ついでに隣に併設されている、スーパーでも買い物。安い日本酒を買ったら月桂冠デザインの単三電池がついてきた。メーカは三洋なので安心なのだが、おもろいじゃないの。右のdillsというのはミントのお菓子で電子工作のケースとして利用できそうなので買ってみた。

| ビバホーム | |||

|---|---|---|---|

| φ2mmネジセット | \63 | ||

| ホットボンド | \207 | ||

| φ2mmタップ | \239 | ||

| 特殊ドライバ | \504 | ||

| ヤスリ | \220 | ||

| \1,233 | |||

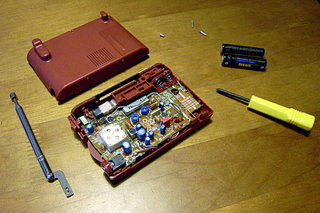

家に帰って早速、特殊ドライバで先日購入したPHSのモックをバラす。電池部は両面テープで貼ってあるのでスキマからカッターを差し入れてホタテ貝よろしく切り裂き、ネジを隠しているゴムを外してネジ4本を緩めると基板があらわになった。

基板はまったくのツンツルテンだ。ちなみに表のスイッチに対応するデッパリだが、なんと携帯のボタンのクリック感を演出しているのはこいつ自身だ。なんか非常にガワとして魅力的なのだが、ツンツルテンの基板は全ての極が導通しているので、非常に使いヅラいと思われる。

2008-10-30(Thu) いま一度ラジオを買う

1999年に渡米して軽飛行機のライセンスを取ろうと思って以来、ちまちまと英語を勉強しているが、ここんとこ、ちょっとサボっている。せっかくだから、仕事の目標にも掲げ、もう一度、ラジオサーバを構築するのである。

2010-10-30(Sat) ネットワークカメラよーし

先日より、CS-W04Gというネットワークカメラを、玄関の脇の窓に設置している。まぁ、一応は、防犯用。動体検知機能があるので、有効にして、サーバに飛ばすようにしてあるのだが、見事に、通りかかった車両、人物を撮影してくれる。これで6千円強とは、何とも安い。

無線LANモジュールの下のデカい「RTL8650B」というチップは、単体でCPU, LAN, USB, Serialの機能を有しているらしい。デカいだけあるな。ある意味、究極のワンチップマイコンだ。

さて、ざっとボードを見回すと、2カ所に「それっぽい」スルーホールが見つかる。バラした状態で電源を入れ、テスタで電圧を測る。ボード中央右上の4穴では、なんと11.6Vが出た……フルレベルの232C!? まさかねぇ。ボード右下の4穴も測る。3.3Vが出た。たぶん、こっちじゃねーかなぁ。起動時にテスタで測ってみると、1.7Vに落ちるタイミングがある。間違いねぇ。こいつだ。穴の間隔が2.54mmより小さいんで、ピンヘッダはあきらめ、メッキ線を挿して、横に延ばす。

もう、ずいぶん前になるが、FT232BMを使った習作基板を引っ張り出す。本当は5Vロジックだが、構うめぇ。まんま、3.3Vが出てる足を、習作基板のRxにツッコみ、ThinkPadに接続、minicomを立ち上げる。

カメラを起動させてみる。バケバケのメッセージが出る。おう。9600bpsか? 違う。19200bpsか? 違う。38400bpsか? ビンゴ!! 起動メッセージが出た。kernel-2.4.26だってさ。

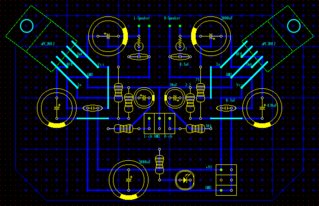

2011-10-30(Sun) uPC2002アンプ、運用開始

まずは、音が大きすぎ。アンプの設定ゲインが高すぎるのが原因。入力の前段に可変抵抗をつけるなどの対策が必要だ。また、MP3プレイヤをつないだ限りでは問題ないのだが、PCの出力を入れるとノイズが乗る上に、音が途切れ途切れになる。原因不明。

で、少々、迷った挙げ句、アンプの設定ゲインを下げることにした。負帰還抵抗の組み合わせを10Ωと1kΩから、2.2Ωと75Ωに変更する。部品を取り外してたりしてたら、基板の裏側が、かなりバッチョくなってしまった。仕方ない。ついでに、入力の前段に10kΩをかました。

2016-10-30(Sun) WiiUゲームパッドの左スティック修理が超絶難度だった件について

今年の1月中旬から、本格的にスプラトゥーンにハマり、もう1年近くも遊んでいる。プレイ時間は500時間に近づいており、これまでの人生で遊んだゲームの中でダントツのプレイ時間であることに間違いなく、まだしばらくはこの調子で順調に人生を無駄にしていく見込みである。

しかし、恥ずかしながら、いまだウデマエはSの維持が微妙といったところ。得物がハイドラントカスタムなので、味方の強さの影響を受けやすいが、明らかな戦犯をやらかす、という回数は減りつつある気がしている。まぁ、既におっさんなので、反射的な対応スキルは絶望的であり、こんなもんだろう。

と、そんな戦いを続ける毎日なのだが、今月の頭くらいから左スティックの動きが怪しくなってきた。最初に気づいたのはイカボールのプレイ中。左への動きが大きくなり、スッと止まらず、ボールのトスに失敗するのだ。

どうも、WiiUにおいては、スティックがおかしくなるのは珍しい症状ではなく、ネット上に自分で修理する方法についてのノウハウが溢れている。一応、工作のスキルについてはやや自信のあるところなので、とりあえず、完全にイカれる前に、先行して部品だけでも買っておこうとアマゾンで「WiiU スティック」を検索してみた。

すると、交換用部品がずらずらと出てくるのだが、どれも異様に安い。安いが、レビュー欄が荒れている。どうも、ニセモノが溢れかえっているらしく、中には「スティックの押し込みができない」などという笑えないレビューもある。どうやら「あすか修繕堂」というところから買えば鉄板のようなのだが、そのワードで検索しても、胡散クサい業者の商品が出てきてしまい識別が困難なのだ。

結局「あすか修繕堂」では、基板付きの左スティックは在庫を切らしており、左スティック部品のみのタイプならば購入できることがわかった。送料込み480円。まぁ、いいか。基板へのハンダ付けなんて、オイラにかかればチョチョイのチョイだろう。Y型ドライバも持っているしな。あまり深く考えずにポチり、届いたのは今月の12日。

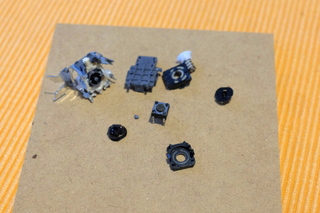

部品が届いたので、シゲシゲと眺めてみた。ALPSの刻印がある。なるほどXY方向に可変抵抗器が取り付けてあり、上下左右のアナログ量を読み取る仕組みだ。光学ロータリエンコーダなら劣化はないが、単なる可変抵抗器なら、そりゃ劣化が避けられんのは道理だ。消耗品という考えなのだろう。一方で、スティックの押し込みは、タクトスイッチによる検出。ごく一般的なタクトスイッチが埋め込まれた形になっている。なるほどね。

その後、左スティックの動きの怪しさは順調にその程度を増してくるが、カミさんもスプラトゥーンに熱中している最中なので、修理の遅延や失敗が許されない。んが、昨晩、高台の端から意図せず落ちたり、右移動が緩慢で撃ち抜かれたり、ヤグラから勝手に降りてしまったりするようになったことを受け、今日、修理に踏み切ることにした。

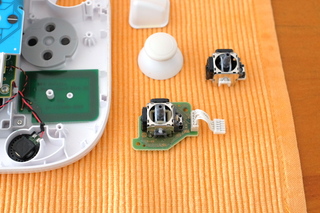

WiiUパッドの分解は簡単だ。左スティックの基板の取り外しも簡単だ。ところが、左スティックの基板から、左スティック部品が取り外せない。なぜって、既存のハンダが溶けないのだ。左スティック部品の本体は大きな金属フレームで覆われており、ハンダゴテの熱がどんどん逃げてしまうのが原因っぽい。

愛用の温調ハンダゴテだが、初めて450℃フルパワーに調節するも、容易には溶けない。結局、左スティックの再利用はあきらめ、金属フレームの足を表側からニッパーで切り飛ばし、可変抵抗を引きちぎり、部品を破壊しながら、無理矢理に左スティック部品を取り外した。

ところが、左スティック部品を取り外してなお、基板のスルーホール中のハンダが除去できない。見た目、アニュラリングにはサーマルパターンが施してあるのだが、基板が触れられないくらい高熱になってもハンダが十分に溶けない。オイラははんだ吸い取り線派なのだが、爪楊枝戦法を繰り出すばかりか、安物のはんだ吸い取り器まで動員してもダメ。一瞬、心が折れかけ、修理を断念する直前まで行ったが、結局、ホールの中をドリルで削るという最終手段を講じて、ようやく新しい左スティック部品を取り付けられる状態に持ってこれた。はぁはぁ。

取り外しができたら、次は取り付け。その熱の逃げっぷりのいい構造から、ハンダ付けにも苦労するかと思ったが、意外にも取り付ける作業は一瞬で終了した。実に部品の再取り付けに要した時間は1時間半。ちょっとタイトルは釣りクサいが、くれぐれも「スティック部品のみのタイプ」を購入する場合は注意したほうがいい。結論から言うと今回の部品の14点のハンダは、取り外すことは想定外のようだ。大出力のハンダゴテ、かつ、かなりのハンダ付けスキルがない限り「基板付きのスティックタイプ」を購入したほうが無難だ。次回があるなら、自分も絶対にそうする。

ゲームパッドの再組み立ての前に、コネクタ部分にテスターを当て、スティックの動きに応じて抵抗値がキチンと変化すること、押し込みが検出されることを確認。ゲームパッドを再組み立てして、スプラトゥーンをテストプレイ。ナワバリのネギトロ炭鉱、シオノメ油田とも、キーマンを務めた上での連勝。よっしゃよっしゃ。完全復活じゃ!

と、今日の工作はまだ続く。最近、またもやマウスのセンタクリックが「渾身の力」を込めないと反応しなくなってしまったので、昨日、ストックしてあった色違いのグレーのものと、下部を丸ごと入れ替える対応を行っていた。というのも、手持ちのタクトスイッチにサイズの合うものがなかったから、修理ができなかったのだ。

2017-10-30(Mon) たのしい納車待ちの過ごし方

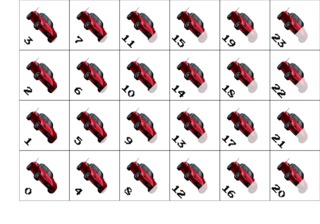

……などと、浮かれている場合じゃない……なにせ、人生で初の新車購入で、しかも、ずっと憧れていた、赤いオープンのスポーツカー。しかも、ロードスターのまったく隙のない造りについて知れば知るほどに惚れ込むばかりなのだ。先月に試乗してから、頭の中はそればっか。まったく、チョロい客だったらありゃしないねぇ……。

基本的な要件は残り日数が表示されることだが、グラフ表示も欲しいな。グラフのイメージには車体の絵を使おう。それなりの厚みになるだろうから、ホッチキスでは無理で、糸で吊る必要があるな。そうなると、斜めにしたほうがまとまりがいいかも……。

例によって、自作のTrueLegacyGraphicsCairoライブラリを持ってきて、カラーレーザーでジャーっと。思いのほか、チョロっとコードを書いただけで、目的が達成できてしまった。

# for A4 - 144dpi - 210mm x 297mm - (上下左右の余白 4.23mm)

win = LegacyGraphics.new(winY, winX, 0, 0, 1635, 1142, 16, 8, 7, { :file => 'cal', :type => 'pdf' }) # png/pdf/ps

win.clear; win.box('|', '-') # cls

ps = { :font_family => 'pacman.bmf', :font_weight => 400, :font_size => 40, :layout_width => 120, :layout_alignment => 'center' }

6.times {|y|

4.times {|x|

x0 = x * 256; y0 = y * 256

win.line(x0, y0, x0 + 255, y0 + 255, 0, 'b')

win.rotate(-45, x0 + 128, y0 + 128) {

win.text(x0 + 128 - 60, y0 + 224, '%d' % days, 0, ps)

system('convert roadster.png white.png -gravity south -geometry +%s+0 -compose over -composite progress.png' % [(72 - days) * 192 / 72])

win.put_image_png(x0 + 32, y0 + 80, 'progress.png')

}

days -= 1

}

}

win.refresh # ページ生成(pdf/ps)

■ とぅーりすがり [ヒートシンクは金麦ですか?あまりいつものヒートシンクと変わらないような…(笑]

■ フルタニアン(管理者) [ご指摘通り金麦です。ここ数年、基本はコレです。:-) あまり他では見ませんが、まぁ、ワタシのいつものヒートシンクです..]