SVX日記

2004-11-07(Sun) SVXで秋葉なのよん

今日は昼から遠出である。昨日、車載PCが動くことを確認したので、カーナビとして使えるようSVXにセットアップする。先日から、センターコンソールのLCDパネルを引っ掛ける引き出し部分が奥にメリ込んでしまっていたので、ソルダーアシストのカギ爪を使って無理矢理ヒッパリ出したりもする(ボロい……)。相変わらず、トランクに12Vが引っ張れていないので、インバータで100Vに昇圧、ACアダプタを介してPCを接続する。あちこち暫定工事だらけだが、ちゃんと動く。動けばOK。

自宅を13時すぎに出発、若干6号が渋滞したが、秋葉には14:45に到着。ナビのおかげもあって、スマートにくることができた。秋葉は前回の10月17日以来の3週間ぶりだが、車で来るのは初めての経験だ。駐車場が1時間待ちとか聞いていたので十分に下調べしていたのだが、目当てのパーキングは一杯。しかし、運良くヤマギワリビナの駐車場に滑り込むことができた。ほっ。いやー、予想以上に車での秋葉はラクラクだ。ヤマギワリビナから鈴商は目と鼻の先だ。車を降りたら数分で秋月である。うっはー、心の準備ができてない。何か買うものあったっけ?

そうそう、これからしばらくは仕事でホテルに缶詰、しかしおそらく夜はヒマ、という状態なのでキットでも買おうと思っていたのだ。前から欲しかったコンデンサの容量計のキットを購入。他にはちょっと面白そうな大容量のコンデンサを買ってみる。なんに使うのか。それは私にもわからない。電解コンデンサはプラマイ逆につなぐと吹っ飛ぶらしいので、そのうちそれもやってみたいな。

容量計キットを購入したら「オマケです」と、ACアダプタとそれ用のジャックをくれた。ACアダプタには「クリアベール専用ACアダプター」とか怪しい記載があるので、ほぼジャンクという位置付けなのだろうが、ホントに秋月は商売っ気を感じさせないねぇ。ますます忠誠心が増すというモンだ。ついでに運転中の携帯電話用にイヤホンマイクも買ってみる。あまり使うとは思えないけど、200円ならSVXの中に放り込んでおく価値はあるだろう。

| 秋月電子通商 | |||

|---|---|---|---|

| デジタル容量計キット | \2,500 | ||

| ヒートシンク | \90 | ||

| 電気二重層コンデンサ 1.0F 5.5V | \200 | ||

| 電気二重層コンデンサ 0.47F 5.5V | \100 | ||

| 携帯電話用イヤホンマイク | \200 | ||

| \3,090 | |||

ハッと気が付くと千石だ。最近、買うものがないなぁと思いつつも、ちょっと奮発してニッパを買ってみた。いやなに、いままで細かい作業をする際はタミヤのニッパを使っていたのだが、プラスチック用なので使うにつれて刃が欠けまくりになり、最近はより線が一発で切れなくなってしまったのだ。スキバサミかっつーの。ニッパは使用頻度が高いので比較的よいモノを、ということでHOZANのモノを買ってみた。それでも1,660円だ。

| 千石電商 | |||

|---|---|---|---|

| HOZANミニチュアニッパ | \1,660 | ||

で、ついでにラオックスによって、書籍を購入。以前から読みたくて、昨日、立ち読みし、ついに購入することを決めた「CPUの創りかた」である。いわゆる「萌え本」の一種で、文体も砕けまくっているのだが、内容は素晴らしいことこの上ないのだ。少々高いがお買い上げの価値は十分ある。

| ラオックスComputer館 | |||

|---|---|---|---|

| CPUの創りかた | \2,940 | ||

今日は、駐車料金がかかるし、あまり用もないのでゼビウスしないでソソクサと車に戻る。1時間といなかったが、駐車料金は800円。うぅ、便利とはいえ高いなぁ。そのまま、山手線を横断して、首都高速に乗る。ただいま15時半である。

| 有料道路 | |||

|---|---|---|---|

| 首都高速(本町〜羽田) | \700 | ||

| 首都高速湾岸線(羽田〜並木) | \600 | ||

| 横浜横須賀道路(並木〜佐原) | \1,050 | ||

| \2,350 | |||

そのまま高速を乗り継いで、横須賀は佐原まで向かう。途中、羽田でモノレールと併走するわ、横浜ベイブリッジを渡るわ、景色はいいわでたいへん楽しい爽快なドライブであった。やっぱり、SVXには高速道路が似合うなぁ。最近はオトナなのですっ飛ばしたりはしないけどね。で、YRPに到着したのは17時前。自宅からの走行距離は100kmチョイというトコロ。

ホテルにチェックインしたあと改めて買出しに行く。3泊分のビール、お茶、つまみ等を購入。お茶にマクドナルドのタダ券がついていたので、晩飯はマクドナルドにしてみた。SVXにも給油してあげて、マクドナルドでマックグランとかいうセットを購入。ホテルに戻る。

ハンバーガをパクつきつつ「CPUの創りかた」をパラパラ。おいらはあまり系統立てて電子工作の知識を得たわけではないので、初心者向けの記述にも新鮮な発見があったりする。というか、この本の切り口がかなり鋭いのだな。書くべきことと省略すべきことの取捨選択が素晴らしいのだ、たぶん。

食い終わって、早速、秋月の容量計キットを開いてみる。う。意外と難しそうな回路だ。驚いたのは基板を2つに切断して、表示部として独立させることができるように配慮されていること。なるほど、容量計ってテスターの一種なのだから、キレイにケースに入れるに越したことはないよな。んが、基板を2つに切断しろっつったって、こないだ自作したテーブル丸のこ(≒ビデオデッキ)なんて持ってきてないよ。ケース加工などはハンダ付けを始める前にしなきゃイカンしなぁ。ヒマつぶしのために買ったキットなのに、結局なんにも手が出せん。ありょー。

2021-11-07(Sun) フロントカメラで燃車でGO!

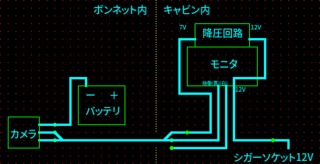

最初の懸念だった、エンジンルームから室内へ配線は片が付いたが、次の懸念が電源である。フロントカメラであるから、バックランプの連動で電源を取ることができない。かといって、バッテリから直接に取れば、バッテリが上がってしまう。キャビン内にスイッチを設ける方法もあろうが、エンジンの始動と連動して常時オンが望ましいんだよな……などと考えていたら、購入したカメラのレビュー欄にあった「ケーブルの中ほどの部分が発熱する」という情報が目に入った。

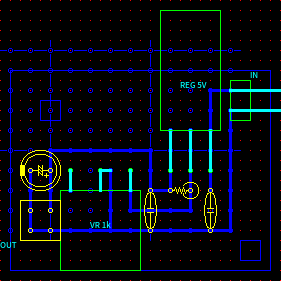

おそらく、シリーズレギュレータで降圧しているのが原因じゃなかろうか。カメラの電源は5Vであろうから、7Vチョイを降圧していることになる。放熱板もなくケーブルに埋め込んだ状態で連続使用すれば、そりゃサーマルシャットダウンしてしまうだろう。バックカメラ用途なら連続使用は1分前後であろうからなんとかなろうが、こちとら常時オンで使いたいのだ。

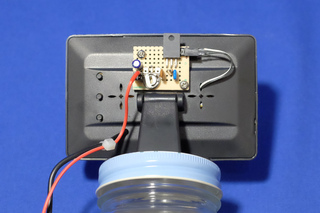

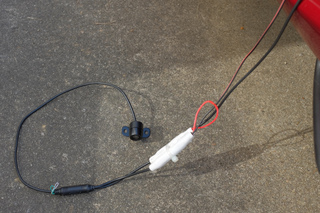

と、そこでカメラに添付の6mのRCAの映像ケーブルに赤い線が出ていることに気づいた。どうも、電源ラインに使ってください、ということらしい。であれば、事前に少し降圧してから、カメラに供給してやればどうか。ということで、ブレッドボードに降圧回路を組んで動作確認してみたら、6Vがカメラの動作限界であった。つまり、6Vを割るとカメラがシャットダウンしてしまう。

おそらく、ケーブル内の5Vのシリーズレギュレータのドロップアウト電圧が1Vなんだろう。そんなら、少し余裕を見て7Vくらいを供給してやればいい。ちなみに、説明書によればカメラの消費電流は55±5mAとあるが、実際には85mA前後であった。となると、12Vの場合、損失は(12-5)V×85mAで0.60W。7Vまで落とせば(7-5)V×85mAで0.17W。1/3以下になる計算だ。

というような計画で、ハーネス等まで完成させて、イザ、ロードスターに装着しようと思ったら、カメラの装着位置(ナンバプレートの裏)から、ボンネット内に配線を引き込めるスキマがほとんどないことに気づいた。まったくないことはないのだが激狭で、とてもじゃないがカメラが通らない。

ヘッドライトを外せばなんとかなるかと思って整備書を見たら、その前にフロントバンパを外す必要があるらしい。そりゃ、めちゃくちゃ大仕事だ。ウンウンと悩んでいたら、フロントバンパのけん引フックカバーの奥にスキマを見つけた。カメラは通らないが、反対側のRCAコネクタならギリ通るかもしれない。

ということで、やってみたところギリ通せた。で、カメラ側はバンパ下部のルーバーに沿わせてナンバプレートの裏へ。モニタ側はエンジンルーム右側から例の穴を通ってキャビン内へ。改めてカメラが動作することを確認し、一応の工事完了である。

カメラの画像は、思いのほか鮮明で悪くない。そして、バックカメラ用だけあって、露出の追従がスゴい。日向も、日陰も、夕暮れ時も、常に昼のように映る。間違いなく利用中のドラレコより的確に調整してくれている。

ちなみに、これをやりだすと、意外と自分が「先頭で停止」する機会が少ないことに気づく。そりゃそうだ。でもこれ「無理せずに正しく信号で停止する」モチベーションになるから、悪いことではない。マツダはi-DM(インテリジェント・ドライブ・マスタ)、ならぬ、b-SM(バウンダリ・ストップ・マスタ)という運転評価機能を付けてはどうか。