SVX日記

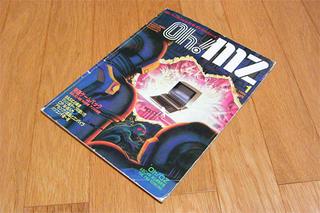

2004-12-01(Wed) マイコン少年な思い出

このBlogを書いていてちょっと楽しみなのが「本日のリンク元」である。サミしいことに、今のところ恒常的に固定リンクをしているサイトは自分のウチだけなのであるが、Googleなどの検索エンジンからどんな検索ワードでココに来たかわかるというのも、ちょっと楽しいのである。例えば「google検索(SVX エアコン 修理)」や「google検索(S端子 コンポジット 変換 自作)」なんかだと「ほっほっほっ、ジャストミートじゃろ、えがったのぉ」と嬉しくなるし「google検索(outrun mp3)」とか「BIGLOBE検索(柴咲コウ似)」なんかだと「そりゃ、残念じゃったのぉ」などと失笑できる。

そんな中「google検索(ベンツネジ 買った)」というのを発見。おいら以外にも例の携帯電話用の特殊ネジを「ベンツネジ」なんて形容する奇特なヤツがいるんだなぁ、と思いつつ検索結果のページにいってみた。すると案の定、奇特な形容だけあって3件しかない。んが、そこで発見した「やねうらおのページ」というのにここ数年に一度という衝撃を受けたのであった。

思わず全ページを読み切ってしまった。書いてあることの内容の濃いこと濃いこと。その生活スタイルや子供の頃の思い出など、基本的にフリープログラマの日記なのではあるが、見方を変えるとこれはまるでオリンピック選手の日記ではないか。何しろ視点を置く場所が深い。目指す方向性が自分と同じ方向なだけに、悔しいのなんの。

なにせ、幼稚園の頃からTK-80をイジり始め、小学生にはBIOSを解析するばかりか、コピープロテクトを発案し、それで金儲けまで実践している。つーか、オイラそのコピープロテクト知ってたよ。考案したのは小学生だったんかいッ!! もーそりゃ、そら恐ろしい快進撃である。海外でたまにみる「小学生の歳で大学卒業」みたいな飛び級を目の当たりにした気分である。

オイラも小学6年にしてパソコンショップに通い詰めるわ、中学生になる前にマシン語に手をつけるわ、フロッピーディスクドライブの入手したその日に、友人からもらったFATの破損したシステムディスクをディスクエディタで復旧させるわ、という輝かしい過去(だと勝手に思っている)があるが、そんなの比べ物にさえならないじゃんッ!! 中学の頃、学校のクラブ活動の時間にマイコンクラブにおじゃましたことがあって、ちょうど同級生が今は亡きベーマガのプログラムをシコシコ打ちこみ「動かねぇ」と数人を巻き込んで悩んでいたところへ、ひょいと顔を出しスグさま「Syntax errorって、ここ打ち間違えてるじゃん」と指摘したところ、バケモノを見るような顔をされたことがあったが、いまバケモノを見るような顔をしているのはオイラの方な気がする……。

2021-12-01(Wed) 「SEVENTH MOON」に指がかかる

そして週1〜2のカラオケでの練習であるが、定番曲を中心に、ちょくちょく新しい曲を加えつつ、時々、無理目だった曲に改めて挑戦してみるのだ。すると……あれほどに、高さが届かない、原曲の感じが出せない、と思っていた曲がフッと手の届く場所に下りてきていることに気づくのである。別に完璧に歌える状態ではない。あくまで「指がかかった」という感じ。しかし、そう思えた時の気持ちの高揚感といったらない。自分だけなのかな。こういう感覚を抱いているのは。

今回、気づいたのは、マクロス7の主題歌「SEVENTH MOON」。主題歌なのに劇中では歌われておらず、あまり人気のない歌だが、全編がシャウト混じりで、かなり高音域。体力的にもキツい。しかし、まぁ、なんとか歌い切れるようになった感。

2023-12-01(Fri) WebAssemblyのstackで開発がstuck

「WebAssemblyのひとつだけの使い道」ということで、ボチボチと開発を進めていたのだが、どうにも不可解な動きがあって、理解するまでにだいぶかかってしまった。

main = ->

importObjects = {

console: { log: (arg) => console.log(arg) },

}

obj = await WebAssembly.instantiateStreaming(fetch('test.wasm'), importObjects)

console.log('call test(0)')

obj.instance.exports.test(0)

console.log('call test(1)')

obj.instance.exports.test(1)

main()(module

(import "console" "log" (func $log (param i32)))

(func (export "test") (param $val i32)

push val

if

i32.push 10

call log

else

i32.push 20

call log

end

)

)call test(0)

20

call test(1)

10 push val

if

i32.push 10

else

i32.push 20

end

call logtest.wat:10:4: error: type mismatch in if true branch, expected [] but got [i32]

i32.const 10

^^^^^^^^^

test.wat:13:3: error: type mismatch in if false branch, expected [] but got [i32]

end

^^^

test.wat:14:3: error: type mismatch in call, expected [i32] but got []

call $log

^^^^ push val

if (result i32)

i32.push 10

else

i32.push 20

end

call log push val

if (result i32) (result i32)

i32.push 10

i32.push 10

else

i32.push 20

i32.push 20

end

call log

call logtest.wat:9:3: error: multiple if results not currently supported.

if (result i32) (result i32)

^^ i32.push 100

push val

if (result i32)

i32.push 10

i32.add

else

i32.push 20

i32.add

end

call logtest.wat:12:4: error: type mismatch in i32.add, expected [i32, i32] but got [i32]

i32.add

^^^^^^^

test.wat:15:4: error: type mismatch in i32.add, expected [i32, i32] but got [i32]

i32.add

^^^^^^^

test.wat:17:3: error: type mismatch in function, expected [] but got [i32]

call $log

^^^^こうなることがどうにも理解できなくて、長らくグダグダしていた。MDNのifの項を読んでも、特段なにも触れられていない。が、これは「ifは関数コール」のようなものだ、と理解するべきだという結論にたどり着いた。

ifブロックに入ったら「スタックの内容は持ち込めない」し「スタックの内容は持ち出せない(ただし返値としてひとつだけは許容される)」ということで、これは関数コールの特性そのものである。これまでのアセンブラ知識が邪魔になって必要以上に理解するのに時間がかかってしまった。

i32.push 100

push val

if (result i32)

i32.push 10

else

i32.push 20

end

i32.add

call log i32.push 100

blk1: block (result i32)

i32.push 10

push val

br_if blk1

drop

i32.push 20

end

i32.add

call log以下は、引数が0だった場合に、100をログに出力させるプログラムだが、非0だった場合はスタックに100が残ることになる。が、それは許容されるらしい。関数コールと考えれば、それが捨てられるだろうことは、まぁ理解できなくもないのだが。

blk1: block

i32.push 100 ;; [ 100

push val ;; [ 100 val

br_if blk1 ;; [ 100

call log ;; [

end

;; ;; [ ??? i32.push 99 ;; [ 99

blk1: block (result i32)

i32.push 100 ;; [ 99 100

i32.push 12 ;; [ 99 100 12

i32.push 11 ;; [ 99 100 12 11

i32.push 10 ;; [ 99 100 12 11 10

push val ;; [ 99 100 12 11 10 val

br_if blk1 ;; [ 99 100 12 11 10

call log ;; [ 99 100 12 11

drop ;; [ 99 100 12

drop ;; [ 99 100

end

call log ;; [ ???

call log ;; [ ???call test(0)

10

100

99

call test(1)

10

99