SVX日記

2005-01-21(Fri) 夕焼けの脱出

例によって目覚めると、昨日は膠着していた心理状態も少しはほぐれ、すかさずPCを開いてオシロを振り回すオイラなのであった。こんにちはマイコン……じゃなかった、おはようございますPICマイコン。まさにマイコン部の早朝練習である。目指せインターハイ……しかしながら、昨晩に引き続きオシロのご機嫌はナナメのままである……んなことしている間に時間だ。若干あわてぎみに出勤である。

さて仕事が終わると、ドドーンとした夕焼けが待っていた。よく、夕焼けはカメラでうまく撮れないというヒトがいるが、それは露出をカメラにマカセっきりだからである。オイラのデジカメは露出補正機能があるから、思いっきりアンダー(-2.0)に調整、更にファインダーを空のみにして露出をロック(レリーズ半押押し)、好みのフレーミングをしてシャッターを切る。それでも足りなきゃPhotoshopでイジってしまえばいい。

銀塩のリバーサルフィルムを使う場合、仕上がりを予測してガシガシと段階露出するのが基本であった。しかしながら、プロもデジタルの使う今日この頃、後からかける補正は完全にアリの世界となっている。そうなると考えるのが「もっとバカみたいにラチチュードを広く取れないものか」である。最近はCCDもよくなり、画素が小さくても諧調豊かにサンプリングできるそうではないか。それなら200万画素程度に抑えれば、銀塩フィルムの倍くらいのラチチュード(-5.0EV〜+5.0EV)を実現できるのではないか? でもってRGBの各諧調を16bitで記録してしまえばPhotoshopに載せたあとは高画質のままでイカようにもイジり倒せるというものである。

実はこのSVX日記、バシバシと写真を載せてはいるが、それなりにコダわっている。なにしろ枚数が多いので、全力でやっているわけではないが、すべての写真はPhotoshopでキッチリトリミング、コントラスト等もシッカリと調整してあるのだ。ただ、泣き所がメインが室内でのブツ撮りがメインのため、ブレを防ぐために感度を上げており、画像が荒れ気味になっているトコロ。上記のように解像度よりも諧調を重視したモデルがあればイチもニもサンもなく飛びつくのだが……他とはヒト味違う視点でデジカメを作っているサンヨーさんやリコーさん!! 作ってくだせぇ。お願ぇしますだ。

2006-01-21(Sat) 雪の秋葉で精神的にすっころぶ

今日は東京で、オイラの最初の職場で大変にお世話になった先輩方ふたりとの呑み会。いろいろと都合があって、久々の東京なので、そりゃ秋葉に寄るしかないってもんである。しかし、天候は雪!! かなりの雪!! それでも傘を片手に右往左往するのである。

で、秋葉には例によってツクバエクスプレスで行くのである。で、電車に乗るならなんとなくノートPCを持っていくのである。なんとなく、ボケーっとしてるのがイヤなんだよね。それに、せっかく破損保障に加入しているのだから、イジでも積極的に持ち歩くのである。しかし、ズタ袋に入れて持ち歩きつつ、地面は凍っているコトもあり、ちょっと緊張。すっころんだら、保障で元通りとは言ってもやっぱりイヤだ。妙に緊張して歩いて駅へ。電車に乗って一安心。何気に、FT232BMとFT245AMのデータシートPDFを読みはじめる。なんて勤勉なんでしょう、ボクって。

と、秋葉に着いても、たいして欲しいものがあるワケでもない。んが、毎日、電車の中でPCを使うたびに取り出す、インナーイヤーヘッドフォンのコードのカラみに人生を無駄にしているコトを思い出した。巻き取り式のステレオ延長コードが欲しいところなのだが……おッ!! イキナリ発見ッ!! ココは、ときどき掘り出し物を発見する浜田電機ではないか。だが、微妙なのが「巻き取り延長コード」でなく「巻き取りヘッドフォン」であること……しかし、値段は780円と手ごろだし、買っておくか。

……が、直後に、久々にスッゴい逆クリーンヒットをクラった。すぐとなりのあきばお〜に、そのものズバリの延長コードを発見してしまったのである。うー……さっき類似アイテムを買ったばかりだし……コイツをバラして既存の延長コードをハサんで自作すればブログのネタになるし……若干、不安材料もないではないが、泣く泣く見送る。値段は1000円以下だったが、明らかに無駄な支出をできるほど金に余裕はないのである。

オマケに、その辺のゲーム屋もノゾく。突然、カミさんがNDSを欲しいって言い出したんだよね。品薄って聞いていたけど……ホレ、やっぱり品切れだ。しかし、あれだねぇ。本体が売れないとソフトも売れないワケで、ソフトメーカは、任天堂を苦く思っているだろうなぁ。あっちもこっちも大変だよねぇ。

時間も近づいてきたので、東京駅へ向かう。東京駅といえば、さくらやがあったっけ。若干時間を余したので、適当に見て回る。最近は銀塩フィルムを触ってないなぁ。需要が減ったから値上がりしてるかな? ……というか、フツーのISO100の24枚撮りのフィルムって1本いくらが妥当だったっけ? ベルビアが700円くらいだったような記憶だけはあるけど……そういや、当時はバカみたいにリバーサルで撮りまくってたなぁ……今では考えられない贅沢だ。

……といいつつも、カメラ好きのオイラとしては、いま「GR-Digital」にとても興味がある。でも、高いんだよねぇ。以前、MINOLTAのTC-1とRICHOのGR-1Vと迷いに迷ってTC-1を選んだ経緯があるけど「TC-Digital」なんてのがあればなぁ。でも、無いとなると「GR-Digital」以外に欲しいデジカメは出てこないのである。店頭のをちょっとイジってみる……が、この「GR-Digital」で不満なのが、操作ボタンのクリック感のなさだ。高いんだから、もう少しなんとかならなかったかなぁ。あぁ、でも、本命は「TC-Digital」だよなぁ。出してくれ。15万でも買うぞ。つーか、15万を出すから、オイラのTC-1をデジタル化してくれ。無理か……しゅーん。

ついでに、なんとなく、USBメモリも物色する。以前から、ちょっと気になっているアイテムがあるんだよね。以前に買ったコレをcvsのリポジトリとして活躍させてるんだけど、やっぱりもう少しカッコいいのが欲しいんだよねぇ……cvsのリポジトリなんで、容量なんて全然いらないけど……迷った挙句にお買い上げ。ちょっと満足。ホントはもう少し、濃い赤のが似合うけど、いい感じである。容量は256Mも選べたけど、1000円安い128Mをチョイス。だって、絶対にそんなにいらんから。

2007-01-21(Sun) ラ、フォネる

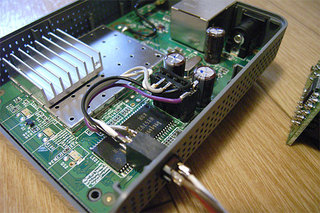

つーわけで、FONにシリアルコンソールI/Fを取り付ける。やたらまとわりつく1歳と2ヶ月のイッペイと一緒に、作業場と居間を往復しながら、あれこれ部品を揃えたり、ピンフレームを削ったりする。イッペイは、何だかいつも以上に各種パーツ類に興味を示しているような気がするが、それはオイラの息子だからか、それともオイラの気のせいか。どっちにしろ、早く大きくなって、一緒に工作したり、プログラミングしたりしよぉぜぇッ!!

ハンダゴテを暖めたついでに、先日購入した1,000円のACアダプタのジャックを付け替える。ノートPCにとってACアダプタの給電線はアンビリカルケーブルだ。いくつあってもいい。ウチはカミさんと同型機だからなおさらだ。

2012-01-21(Sat) 古本屋とコーヒー屋で話し込む

ふと、以前に読んだ「内閣総理大臣 織田信長」が、無性に読みたくなり、オークションを漁っていると、扱っているのは歩いていけるほど近くの古本屋ではないか。

直接、買いに行けば送料が浮くかもな、オークションに出している本は売ってくれないかもな、などと考えながら、店に到着。半分、シャッターが閉まっているが、一応、営業しているようだ。当然ながら、客は私ひとり。店主は奥で作業をしている。

しかし……あれ? ……ここ、なんだか……SFのラインナップがスゴくない? この辺りの本は、新書サイズで、ケース付き、昭和30年代の初版……裏表紙をめくっても値段が書いてない。以前から読もうと思っていた「吸血鬼カーミラ」だが、これ、もしかして、新品で買うより高いんじゃない? ゲ。妙に薄い「夏への扉」なんか、1万円だぜ。星新一の初版らしき本も数冊。ゲームブック率もやや高め。な、なんじゃ、ここは?

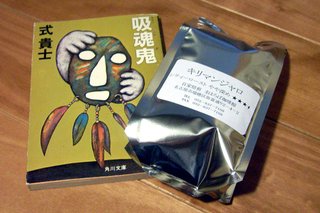

適当に1冊買って、店主に話しかけてみようと、以前に気軽に読めた印象のある、式貴士の「吸魂鬼」と、ガキの頃に持っていた「銀河鉄道999の15巻」を持っていく、後者は収集中で売り物ではないとか。ますます怪しい本屋だ。

いろいろ話を聞くと、絶版漫画やSF関係に指向した古本屋なんだとか。オークションに出品中の本も売ることはできるが、ちょっと離れた倉庫にあるから、後日なら用意しておくとか、実質はネットでの販売が主だとか、amazonの1円の本の儲けの実情とか、私にしては珍しく、初対面の人と話し込んでしまった。

レジに行くと、狭い廊下を通じて、奥に喫茶室があることに気づく。ついでだから、一杯飲んでいこうかな、と、マンデリンを注文。カウンタで、置いてあったカーグラフィックを読みつつ、マスターのドリップをチラチラと見る。ビーカーのような容器に移すことで温度を下げつつ、コーノ式でサラッと淹れているようだ。

思わず、レジでコーヒー代を支払う際、またもや、私にしては珍しく、マスターに話を振ったら、話し込みモードに。ウチのマンデリンは重厚感が出てないとか、業務用の超高級ミルはスゴいとか、ドリップの際は温度が大事だとか。なかなか参考になる。

帰宅して、温度を下げ、西山コーヒーの深煎りマンデリンを淹れてみるが、店で飲んだのよりも、かなり苦みが強い。うーむ、やはりドリップの方法による差って、そう大きくはないんじゃないかと、改めて思ってしまう。とはいえ、ペーパーよりナイロンフィルタの方がうまい気もするのも確か。ただ、ナイロンフィルタは、速度の制御ができなすぎるんだよな……かくして、研究は続く。

2016-01-21(Thu) どうぶつしょうぎのAIを作ってみる

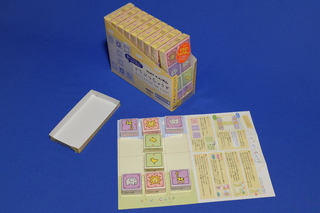

というわけで「どうぶつしょうぎ」のAIを作ってみた。先日「石取りゲーム」のAIを作ったのは、実はこの布石だったりする。「石取り」にもかかわらず「布石」とはこれ如何に。なんちて。

やはり「設計」は大事ということか。オイラの場合、紙の上でも、頭の中でもなく、全体を表現するような試作品が「設計」に当たるようだ。事実「石取りゲーム」の設計をそのままに、単にルールを追加していったら、いつのまにか「どうぶつしょうぎ」になっていた感じだ。

遅ればせながら「どうぶつしょうぎ」とは、本将棋のサブセットのようなゲーム。以前から興味はあったものの、駄菓子屋で「どうぶつしょうぎガム」を購入したのがトリガになった。多少なりとも、ウチの小学生のガキが興味を持ったのも大きい。短時間で勝負がつくこともあり、我が家ではプチブームなのである。

しかし、今回のプログラミングは楽しかった。なんだか、コードが書かれるべき場所に、コードを書いてくれと呼びかけられるような感覚を味わった。なんだろう。時々、小説家や漫画家が、作中の登場人物が勝手に動き出した、などというコメントをするが、まさにそんな感じ。コードが勝手に成長したというか。

ちなみに、思考に与えているパラメータは、駒の価値だけ。「将棋盤の駒」も「持ち駒」も同価値とし、単に「自分の駒の価値の合計」から「相手の駒の価値の合計」を引いたものを「優勢度」とし、それが最も高くなる状態を目標にミニマックスする。

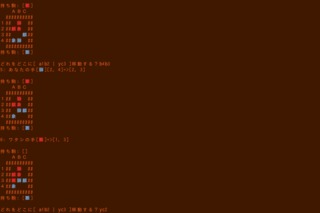

@weight = {

Lion => 1000,

Graf => 60,

Elep => 50,

Baby => 30,

Cock => 70,

}実際に作ってみてわかったのだが、持ち駒は任意の場所に打てるため、想定される盤面が爆発的に増え、持ち駒が多くなると極端に思考速度が落ちてしまう。チェスに比べ、将棋は持ち駒のルールがあるせいで、コンピュータが人間を負かす時期が遅れた、というが、なるほど確かに実感できる話だ。

今回のAIの製作が一段落してから、ふとBonanzaのWikipediaの記事を読んでみたが、棋譜の学習により駒の評価値を最適化する、という以外、意外と素直な戦略のプログラムというように読めた。今回の製作を通じて、電王戦に挑戦するプログラマに共感できたような気がしたのは、なかなか有益だったと思う。

まずは、Ruby版のコードを置いておく。