SVX日記

2005-01-30(Sun) ライブドアでジャーナリズムを学ぶ

今日は早朝から六本木ヒルズに登るのである……って、えッ!? 六本木ヒルズって丘じゃないの!? ビル!? そーゆーコトは早く言ってよ、ハイキングの格好してきちゃったよ……と、さすがにそこまでのボケはカマさないものの、危ないところではあった。それくらいオイラに縁のない場所、それが六本木ヒルズである。

今日の用事は「ライブドア」訪問である。といっても、転職でもなんでもなく「ライブドア パブリック・ジャーナリスト募集」に応募し、ジャーナリスト研修を受講しにきたのである。いやなに、フリージャーナリストになって生計を立てるコトはもちろん、ライブドアに記事を投稿するコトさえも「まったく考えていない」のだが、昔から文章を書くのはキライではないし、こうやってブログを書いているし、なんか得るものがあればいいかな、という程度の動機である。ちなみに受講費は8,000円だ。大して高くはない、むしろ安いだろう。

北千住で乗り換えて日比谷線へ。六本木なんかで下りたのは初めてだ。9時前と朝が早いので六本木ヒルズといえどガラーンとしている……と、いきなりマゼラアタック!? 使徒の攻撃!? なんかよくわからん妙なオブジェの横を通り過ぎて本館アッパーロビーへ。

六本木ヒルズにはアッパーロビーとラワーロビーという2階に渡るロビーエリアが存在し、訪問目的のフロアが偶数階か奇数階かによって使い分けるようになっているのが変わっている。さて、時間になるとライブドアの方が現れ、厳重なセキュリティゲートを通ってエレベータへ、そして38階のライブドアへ向かう。なんかテレビで見たことあるような映像だが、ライブドアの受付だ。中に入るとイキナリ堀江社長がお出迎え!? しかも弥生会計という自社のソフトを小脇に抱えて宣伝……って、等身大ポップかよッ!! あー、ビックリした。

研修の内容は大きく「ジャーナリズムの精神論」「記事のまとめ方」「報道写真の撮り方」という3部構成で、18時までかけてミッチリと講義が行われた。印象に残ったのは「ジャーナリズムは記者の意向を交えずに事実だけを書く」「それでも記者の主観は完全に排除できない」「記事は正確に短く簡潔に」という点だ。ある意味「研究論文」に似ているかもしれない。別の言い方をすると「記者の意見を文章に込めず、視点に込める」とでもいえるであろうか。どちらかというとブログは「随筆」であり、まったく私的な文章であるからして、完全に区別する必要がありそうだ。なんにせよ非常にオモシロい研修ではあった。

しかし、あれだ。考えてみたら「記事を書く」というのはあまりオモシロいコトではないんだな。だって、おいらがよく訪れる業界系の情報サイト「インプレス・ウォッチ」だって、記者の名前が前面に出ている記事なんてホンのわずかだし、それだって誰が書いても同じような記事ばかり。クドいのはスタパ氏くらいだ。よほど地元のオレ的ネタがあれば別だが、原稿料がウン千円では、やっぱり積極的に記事を投稿しようという気にはなりそうもない。オイラには好き放題を書いている割には意外と読んでもらえている、このブログが似合っているかもしれん。金はもらえんが。

2006-01-30(Mon) 久々に細々と開始

いろいろと、ホンットォ〜ッに、いろいろと、仕事から何から忙しくて、ココんとこ工作はすっかりご無沙汰なのだが、いつまでも何もしないのもちょっとサミしいので、できる範囲でポツポツと始めることにするのである。

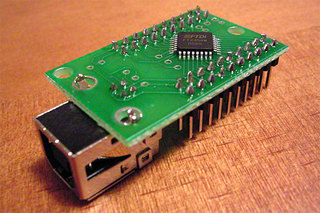

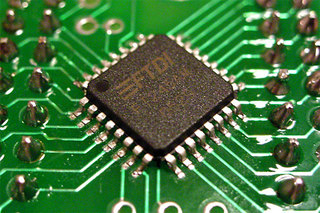

とりあえず、昨日、新造基板にピンヘッダを2つ、40箇所ほどハンダ付けしてみた。あまりに久々だったので、ヘタになっているような、そうでもないような、微妙な仕上がり。でも、今日は、いきなりフラットパッケージをハンダ付けしてしまうのである。というか、この小さな「MQFPパッケージ」のハンダ付けは、2.54mmピッチのハンダ付けとは、まるで違う要領なんだよね。0.8mmピッチの足は、プリント基板にあらかじめ付着しているハンダを活用して押し付けるというか、そんな感じ?

ちゅーわけで、こんな感じに仕上がった。なんとなく、ちゃんとできてる気がする。一応、テスターで導通はチェックしたけど、こういうレベルになると、どうしてもテスターの先を上から押し当てる形になるので、ホントに安定してハンダ付けできているのかは自信がない。ルーペで目視したりもするのだが、写真用のルーペじゃ、うまく確認できない……うむむむ。

2007-01-30(Tue) 「ワイヤレストラベルマウス」レボリューション

先日からマウスの調子が悪い。例によって例のごとく悪いのはホイールの調子である。約2年前にも書いたが、オイラが愛用するマウスは「ワイヤレストラベルマウス」という名称でPT-2002-MJという型番の、製造メーカ不詳のアイテム。しかしこの製品は、ワイヤレスレシーバ部がUSBメモリのように小さく本体に収納できる点、単4電池1本で電池交換時期を忘れてしまうほど長く利用できる点、そしてなんといっても「ボールマウス」という点が最高なのである。

そのような稀にみるグレートアイテムなので当然のごとく2個買ってある。片方はレシーバ部を以前に愛用していたメビウスノートに埋め込んであり、電源スイッチが増設してあったりもする。こっちは既にホイールが一度クラッシュしたので、別のマウスからパーツを臓器移植しているが、その後も元気で稼動中である。

で、今回のクラッシュはもう片方で起きた。2台ともで同じ症状が出るということは、基本的なホイールの耐久性に問題があると考えるほかない。しかし、もともと3,000円前後の製品だし、それ以外の要素は文句のつけようがないプロダクツなので許せてしまう。まぁ、移植すりゃ済む問題であるし。

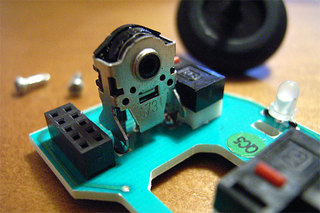

前回はホイールが「ガッ、ガシャッ、シャガシャガ……」などいう異音を発してクラッシュしたが、今回は特に音もなくおかしくなった。だが、症状は同様で、ホイールが1周するうち、1箇所でスクロールが止まったり、時にちょっと戻ったりする。では、早速であるが、術式を始める。

ドナーはコイツ。部屋に転がっていたアイテム。既に入手経路の記憶がない。いかにも安っぽいのでフタを開けてみたら案の定だった。ちなみにマウスのホイールの構造は主に2種類。ロジクールなどの比較的高額なマウスに用いられている光学式ロータリエンコーダ式と、まさにマウスのホイール専用に作られている金属接点ロータリーエンコーダ式だ。こちらは1パーツで回転検知を行いつつ、ホイールのコリコリという感触まで作り出せるので、安物マウスは大抵でコッチある。コリコリしたら安物と覚えよう。

両者をバラして問題の臓器を外す。ドナーの方はパーツを丁寧にそれ以外は雑に、患者の方はパーツは雑にそれ以外を丁寧に扱う。結構苦労したが取り外せたぞ。ほほぉん。前回もそうだったがパーツの高さが違う。患者側の方が回転軸の位置が高めである。浮かせばいいので逆の状況よりはラクだが。

大変なのはスルーホールの掃除。詰まっているハンダを除去するのが大変。オイラはハンダ吸い取り「線」派なので、ハンダ吸い取り機を持っていないのだ。ハンダをコテでウリウリしつつ、爪楊枝を差し込んだりしてどうにかする。大変だったが。

しかし、こんなに気に入っているので、可能ならもういくつかストックが欲しい気がするなぁ。ちょっと調べたところだと国内で扱っているのは1社のみのようだ。安くないけど追加購入しようかなぁ。海外にももう1社あるんだけど、こっちは単価は安いものの送料が劇高。難しい選択だ。

さて、関係ないけどカミさんが新たにデジカメを購入した。機種はRICOHのCaplioR5。機種選定の際、手持ちのSDカードが使えたほうがいいかな、とか、Nikonの顔認識するヤツはどうかな、とか相談されたが、数千円のメモリで選択を制限されていいの、とか、撮影スタイルからして広角は必須でしょ、などといくつかアドバイスしたら、自然とRICOHになっていた。賢明な選択である。

そういえば、過去のエントリで触れるのを忘れていたような気もするが、オイラもちょっと前にデジカメを新調している。機種はRICOHのCaplioGX8。フルマニュアルの撮影もできる玄人向けで、一切の選択の余地なく決定した機種だ(厳密にはGR-Degitalと競ったがアレは高すぎ)。

2012-01-30(Mon) XBeeスリープモード変更

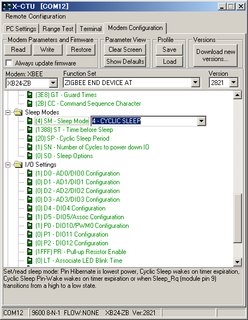

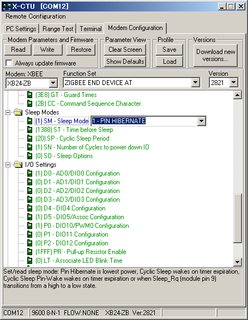

昨日、ブレッドボード上に完成した「寝相モニタ」であるが、実用のためにはギリギリまでXBeeを寝かせておき、電池の消耗を押さえる必要がある。つーわけで、XBeeをピン制御によるスリープモードに設定変更する必要がある。

2022-01-30(Sun) バッテリ関係アレコレ

ちょっと間が空いたが、ロードスターのホイールナットを増し締めした。実際、いくつかのナットはちょっと締める余地が出ている感じだったな。

バッテリの交換はもう少し先になるだろうが、先行してバッテリフレームを付け替えてみた。モノトーン中心の中にユニクロームメッキの薄い金色が入って少し華やかに。現状の効果はそれだけ。

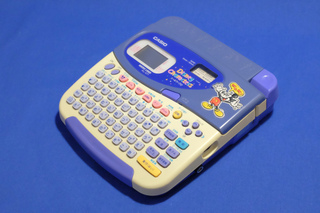

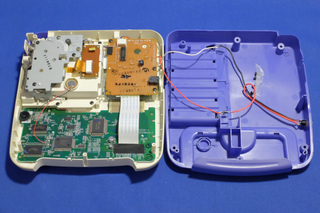

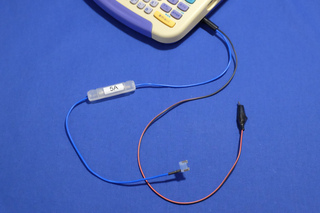

と、ここで唐突にラベルプリンタを取り出すのであった。実は、エアフィルタの交換時期でも印字させてみようかと思いつき、しばらく使っていなかった年代物を取り出したのだが、別の用途にも使えそうなアイデアを思いついたのであった。