SVX日記

2005-02-28(Mon) PC上の電卓について考える

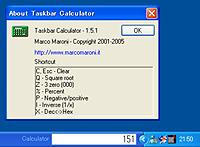

なんと、ヤフーニュースのコンピュータカテゴリに、電卓アプリが取り上げられているではないか。なんでもタスクバーに電卓の表示部が出現するというアプリらしい。うぅ、強烈な違和感。別にこのアプリに文句があるワケではないが、オイラがずっと前から忘れていた、カユい部分をちょっと突かれた気分なのである。ホメてるワケじゃないぞ。なんともなかった部分を一気にカユくされてしまった気分なのだ。うぉ、なんだか腹が立ってきた。

突然だが、PCの前に電卓があるヒト手を挙げて。ヒィフゥミィ……たくさん、ハイ結構。ハッキリ言って、これはたいへんにオカシイ状況である。だって、PCは電卓の親玉なのだ(Intel系に限らず)。PC的にはボケェ〜っとしている状況でさえ、一般的な電卓からしたら想像もつかないほどのモノスゴイ量の計算をしているのだ。電卓程度の計算は、PCにやらせるのがスジというモノであろう。

名機X68000の誕生から、ちょうど18年が経とうとしている今日この頃であるが、このX68000というパソコンにはOSレベルで「隣り合うOPT.1キーとOPT.2キーの同時押しによりポップアップする電卓」が装備されていた。DOS画面では「マウスの右クリックによりソフトウェアキーボードまで出てくる」のである。むぅ。文明開化のこの世にあっても、なお鮮烈な印象を与える機能ではないか。ちなみに電卓の数字のフォントは「7SEGタイプ」と「標準タイプ」から選択できた。さすが「電卓のシャープ」。憎いばかりの遊び心である。

そして文明開化のこの世のあっても、Windowsの電卓はVBのサンプルアプリレベルのデキにとどまり、引き出し(=スタートメニュー)の奥にしまいこまれ、大衆はUSB経由でPCにつながるリアル電卓を買い求め、ショッピングセンタの駐車場でSVXはミニバンの陰にすっぽり隠れ、オイラは果てしなく愛車を探し回るのである……ったく、なんて時代だ!!

んじゃ、どうすりゃいいのか。そりゃ、まずは「ポップアップ・アゲイン」である。電卓はリアルデスクトップ(=机の上)にも常備すべきアイテムである。ポップアップするするために専用ホットキーを設ける価値は十分にあるだろう。例えば、左Altキー+Shiftキーが「押されている間だけ電卓がポップアップ」するのだ。さらにノートPCによくあるNumキーの動作も併用してしまおう。電卓ダイアログのポップアップ中、メインキーの7,8,9の以下はテンキーエリアに変貌するのである。ここでのポイントは「押されている間だけ電卓がポップアップ」である。これで電卓を「しまう」という動作を省略できる。電卓を両手で叩く人はいないであろうから、それで必要十分なのである。

さらに小技を繰り出すぞ。電卓ダイアログのポップアップ中にスペースキーを押すとカーソル位置に計算結果が入力されるのである。オマケに左Altキー+Shiftキーを離すと自動的にポップアップ電卓は消滅するのだが、その際に左Altキーを先に離すとクリップボードに計算結果がコピーされるのである。Shiftキーを先に離すとなにもなし。当然ながら、このヘンはユーザが動作をコンフィグできるようにしておくべきであろう。

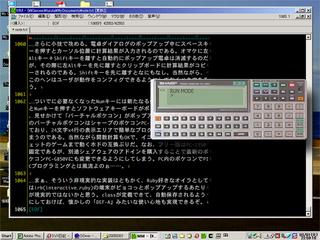

ついでに必要なくなったNumキーには新たなる使命を与えよう。なんとNumキーを押すとソフトウェアキーボードがポップアップする……と、見せかけて「バーチャルポケコン」がポップアップするのであるッ!! このバーチャルポケコンはシャープのポケコンPC-1350相当の機能を持っており、24文字x4行の表示エリアで簡単なプログラミングまでできてしまうのである。当然ながら関数計算もOKで、イニシエのプログラムポシェットのゲームまで動くホドの互換ぶりだ。なお、フリー版はPC-1350固定であるが、別途シェアウェアのアドインを購入することで最新のポケコンPC-G850Vにも変更できるようにしてしまう。PC内のポケコンでPICプログラミングとは風流よのぉ……。

2006-02-28(Tue) CPU使用率を得てみる

ここ数日「USB接続版アナログCPU使用率メータ」を作っているワケであるが、あくまでハードウェア側は「入力された数値をアナログ表示するだけ」のガジェットであるから「CPU使用率メータ」にするためには、PC側から「CPU使用率」をハードウェア側に継続的に送信しなくてはならない。

以前にCPU使用率メータを作った時には、ネット上からWindows用のCPUメータアプリ(ソース付き)を持ってきて、適当に流用して作った。今回もそれを使おうかな、オレ用cvsからプロジェクトを落としてと……あれ? リンカを通らない……あぁ、前回はBorlandのフリー版Cコンパイラ用に書いたんだっけ……Cygwin上のgccだとなんだか大量にエラーを吐いてしまう。いまさらコレだけのために、別途Cコンパイラを入れるのもイヤだなぁ……面倒くさい。

どぉーしよぉー……ん? 待てよ? Cygwinにはtopとかvmstatとかってないんだっけ? ……ない……ん? じゃ、/procの下になんかないの? お!? あるじゃん!! /proc/stat!! Cygwinってイザという時に期待を裏切らない。イザという時以外には、よく期待を裏切られるけど……。

$ cat /proc/stat

cpu 4120394 0 5247745 79092769

cpu0 4120394 0 5247745 79092769

page 2388170 390404

swap 2388170 352464

intr 62255651

ctxt 338348792

btime 1141097464大事なのはcpuの行。詳細はman procするか、ココを見て欲しいが、なにしろ、CPUが仕事してた時間と遊んでた時間の合計はここから得られるのである。あとは単位時間ごとに差分をとって比率を得るだけ。

1 #!/usr/bin/ruby

2

3 # CPU使用率を求める

4

5 busy = all = nil

6

7 loop {

8 open('/proc/stat', 'r') {|psh|

9 lastbusy = busy

10 lastall = all

11

12 if(psh.readline =~ /^cpu\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\s+(\d+)\n$/)

13 user = $1.to_i; nice = $2.to_i; sys = $3.to_i; idle = $4.to_i

14 all = (busy = user + nice + sys) + idle

15 end

16

17 if(lastall)

18 p (lastbusy - busy) * 100 / (lastall - all)

19 end

20 }

21 sleep 1;

22 }2008-02-28(Thu) 熱でオシレータをぶっ壊す

2011-02-28(Mon) 世界中の誰よりきっと……

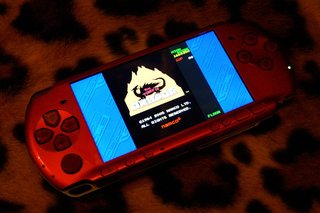

1月23日にPSPの「ナムコミュージアムVol.2」をダウンロード購入してからというもの、マジになってワンコインクリアを目指している。別にドルアーガ目当てで購入したんじゃなく、どっちかってーとドラバス&ドラスピ&ロリサン目当てだったのだが、気がつくと、一番ドルアーガに熱中していた。

今まで、宝箱の出し方を見ながら、無理無理クリアしたことは何度かあった。X1版に至っては買ったような気もする。しかし、ワンコインクリアを目指すとなると、遊び方が変わるのね。ゲームの本質が「戦略と確率と運とのせめぎ合い」に化けるのだ。宝箱の出し方なんて、攻略以前の問題としてサクッと暗記だ。このゲーム、こんなに奥が深かったのか……ぜんぜん、気づかんかったなぁ。

いま、電車の中でPSPを出している99%の目的はモンスタ狩りだろうが、オイラの目的は悪魔狩りである。つーか、PSPの購入目的が「テグザー」で、ゲームアーカイブばかりいくつも購入して、ようやくPSP用ソフトを購入したかと思ったら、それが「ナムコミュージアム」って、どうなんだろう……。

今日は、久々に仕事が早く終わったので、仕事帰りにゲーセンに向かった。そこには、なんと気まぐれなことにドルアーガの塔があるのだ。エミュでなくちゃんとオリジナルで。しかし、まさかの先客。なんと、連コインで59階まで登っている。よしッ!! キミを、この瞬間に「ドルアーガの塔」に熱中している世界で2番目と認定しよう。

そういえば、以前にこんなことを書いたが、この調子だとかなりの確率で、将来、実際にやってそうだなぁ……。

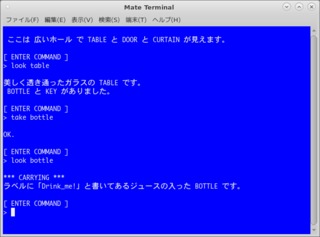

2018-02-28(Wed) ゲーム「不思議の国のアリス」をレストア

「不思議の国のアリス」は、1984年にマイクロキャビンから当時の各機種用に発売されたテキスト(=文字情報だけで遊ぶ)アドベンチャーゲームである。アドベンチャーゲームを自作するための教材としての位置づけもあるようで、同年の「Oh!mz」誌には、その内部構造についての解説と併せ、全プログラムリストが公開されている。

ちなみに、記述言語はBASIC。なので、ソースコードでもスクリプトでもなく「プログラムリスト」なのであった。なお、プログラムでは、入出力に用いられる単語類が一部コード化されており、パッと見で答えがわかってしまうようにはなっておらず、チマチマとプログラムリストを入力した後でも、ゲームとして楽しめるようになっている。

実は、もう1年くらい前に、なんとなく気まぐれでOh!mz誌のプログラムリストをRuby化しながら打ち込み始め、自分で一通り遊んだのであるが、しばらく忘れて放置してあったものを、ふと思い出しての公開である。

ちなみに、このゲームを楽しむのと併せて、原作の書籍「ふしぎの国のアリス」の電子書籍版を買って読んでみたのだが、なかなかに楽しめた。特にこの新訳版は、英語ならではの言葉遊びや押韻を日本語で再現しているのがすごい。

というわけで、人によっては「読むだけでウケてしまう」であろうプログラムを置いておく。

2023-02-28(Tue) 九四ドライブ10日目

今日も6時起き。すっかり早起きが定着。宿に備え付けのレンジを借りて、昨日に準備した「袋のまま立てて温められる」という惣菜を温めようかと思ったら、庫内の高さが足りず不可。仕方ないので頭をひねり、レジ袋に惣菜を入れ、そこに熱湯を注いで湯煎したらいい感じに温まった。食ったら狭い部屋をやりくりして荷物をまとめ、すぐに出発。

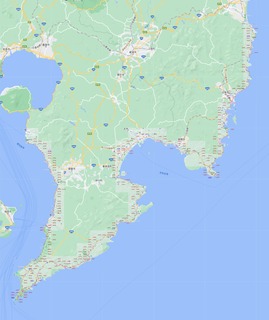

最初の目的地は本土最南端という佐多岬。直前で伊座敷トンネルに入ってしまったが、そこは旧道を行けばよかったな。岬へ続く道路は、佐多岬ロードパークなどという妙な名前で、途中のトンネルが少し狭い以外、贅沢過ぎる道。しばらくして、佐多岬公園駐車場に到着した。

後で知ったのだが、この佐多岬、当初は私企業により観光地として開発されたものらしい。佐多岬ロードパークという名前はそれに由来する。最初は、本土最南端という特別な場所を私物化するなんて、と思ったが、経緯を追っていくと開発の苦労も少なくなく、最後には町に譲渡しており、むしろ偉業に思えてきた。今回、当然な顔して無料で訪れてしまったが、この経緯を知った上でありがたく訪れたかったな。

駐車場には観光案内所という名の売店があった。まずは、だいだいソーダというクラフトファンタオレンジを流し込む。その先はソコソコの距離を徒歩で進む必要がある。遠くにある、右の矢印が展望台、左の矢印が灯台守の官舎跡地だ。開聞岳も見える。展望台へ向かい、さらに到達できる最南端である官舎跡地まで行ったが、平日で誰もいない。途中、足を踏み外して転落したら、行方不明になって終われるな。

たっぷり1時間ほど散策して、無事、観光案内所に戻った。何か昼飯になるようなものが要るんだが、そういう類のものは売っていない。仕方なく雄川の月という菓子を買う。後で気づいたが、せっかく本土最南端まで行ったのだから、何か最南端グッズのようなものも買っておけばよかったな。

さて、ここからが本日のメインイベント。素直な道を行かず、ちょっとヤバそうな海っぺりの道で北へ向かうのだ。いざ行ってみると「延々」である。最初はそれほどの険道でもなくクネクネを楽しめるのだが、いくらなんでも続きすぎ。長野県道8号も延々だったが、その軽く倍以上。しかも、後半は険道レベルが相当に上がってくる。最後の少しが通行止めで北へ押し出されたが、その先にある快走路で感じた開放感はモノスゴいものがあった。いや、楽しかったけれど、さすがにもう一度、走りたいかと問われれば、うーむ……まぁ、遠いから考えても仕方ないが。

しばらく快走路を行くが、予想通りコンビニ等は見当たらず。昼を過ぎたのにロクな手持ちの食料はないが、岸良展望所という美しい砂浜の絶景を見下ろせる場所で昼飯にすることにした。長らく持ち歩いていた、あか巻と、さっき買った、雄川の月と、家から持ってきた魚肉ソーセージという寂しい食事だが、好天の下の絶景がスパイスとなって、強く印象に残った昼飯であった。

本当は、IHIスペースポート内之浦という場所で昼飯にしようと目論んでいたのだが、いざ通りかかると全面舗装されていて雰囲気が変わっているし、チェーンで入れないようだった。さっきの場所で食ってよかった。その後、なんとなく道の駅くにの松原おおさきで休憩、しばらくして志布志。フェリーで大阪とつながる場所だ。なにかあれば、ここからショートカットして帰ることも考えていたが、現状その必要はないので通過する。

海っぺり好き、港の橋好きとしては、福島大橋を通るしかあるまい。ちょっと道を間違えつつ、港町を抜けしばらくすると岬だ。岬好きとしては、向かうしかないのだが、途中にゲートがあり、考える間もなく400円も取られた。なんでも、都井岬には御崎馬という野生馬が放し飼いになっていて、その保護に対する協力金らしい。実際、野生馬が脇をうろつく道を進んでいく。肝心の都井岬は、そこそこ観光地化されているものの、特段の印象もない。展望台化している灯台は有料だが、そもそも工事中で入れないようだ。大して散策する余地もなく、そそくさと次の目的地へ向かう。

そこからの道もなかなかのものである。延々と右に美しい海を見ながら進む快走路だが、徐々に右側の海に鬼の洗濯板が現れ始めるのだ。あれを最初に見た時は、どうみても人工物にしか見えず、誰が何の目的で作ったのかと、頭の中が大混乱した記憶がある。

宿が近づいてきたところで、脇道に逸れて道の駅フェニックスで休憩。フェニックスってカッコいい名前だが、南国だし火の鳥のイメージから? と思ったら、不死鳥のイメージを持つヤシ科の樹木の名前が由来らしい。自分は道の駅で買い物することは少ないのだが、この時はカップに山盛りのきんかんが気になって購入。400円。確か皮を食べるんですよね? なんて、レジの人に確認したら、すっぱいが種に注意すれば中身も食べられるとのこと。ほほーん。

今日の宿は予約なしでラブホの予定だったが、3日目のラブホがイマイチだったので、途中で予約したルートイングランティアあおしま太陽閣。裏に駐めたら妙なところに迷い込んでしまい、獣道を通ってフロントまで。正直、部屋は古くて痛みも多いが、一昨日や昨日に比べてむやみに広い。

すぐさま散歩に出る。広い砂浜を歩きながら青島へ。鬼の洗濯板を歩いて、日向青島灯台へ。目に入ると行きたくなってしまう性分なのだが、鬼の洗濯板のヌメリで滑ってズッコケる。くそー、鬼め。鬼殺隊に入ったろか。と、くだらないことを考えつつ、灯台にタッチしてから戻って島を一周。

例によって、全国旅行支援のクーポンが2000円出ているので、晩飯は居酒屋で豪勢にやろうかと思っていたのだが、開いている店が極端に少ない。地図では賑やかな通りに見えたのだが、平日だとこんなもんなのか。結局、コンビニで晩飯を調達したが、クーポンを余らせてしまった。

ちなみに、宮崎のクーポンは使うためにアプリを入れなければならず、衝撃的な面倒くささで、使い方も衝撃的なわかりにくさだった。コンビニのレジの手前で操作のために数十分も立ち尽くしてしまったほどだ。自分はスマホを使い慣れていないが、岡山と広島で出たクーポンは、アプリなしでスコンと使うことができたのだ。いつの世にも、頭のいい人と頭の悪い人は存在し、どちらも同等に活躍できる可能性はある、という新たな知見が得られたわ。