SVX日記

2005-03-01(Tue) 額に入れつつ、調光器でガックリ

今日から3月である。イマサラではあるが、今年の頭からこのページ左上に小さくSVXの写真を入れているのに気づいただろうか? 実はこの写真、小さくて日付こそ読めないがカレンダーなのである。そしてクリックすると……なんと!! フルサイズの美麗なSVXカレンダーのzipファイルがダウンロードできるのであった。このカレンダーはSVXオーナの集まりであるSVX-MLの有志により作成されたモノである。気に入ったらぜひ使ってみていただきたい。壁紙にもピッタリである。

ちなみにオイラはこの中から気に入った12枚を選び、実際に写真屋で2Lにプリントしている。2月までは保険のおばちゃんにもらった卓上カレンダーの中身を捨て、残った紙のフレームにプリントを入れていたのだが、先日スーパーの写真屋で立派な2L用のフレームを\208という安さで発見。すかさず購入して額装したところこのとおりである。かなりエエ感じではないか。額の与える印象に驚きつつ、3月からはコレでいくのである。職場の机の上に置くにはチト大げさではあるが……。

さて、一昨日にコンガリした調光器を治すのである。焦げた抵抗を取り外し、太目のスズメッキ線に取り替える。一瞬で作業完了だ。ところが……なんでよッ!! 100%の明るさまで調節できるようにはなったものの、ボリュームの70%付近に変化点が集中してしまっている。明るさを調整するというよりは、ON/OFFするという感じの操作感覚である。なんでじゃ?

もしかすると、同梱されていたボリュームの仕様がマズいのか? 説明書には50k〜250kΩのボリュームだと記載されていたが、手元のヤツは0Ωが出ちゃうタイプだったんだよな。だからといってこの症状になるとも思えないが、そもそも抵抗値変化のカーブ特性が違うボリュームだったという可能性もある。それにしても、中間の明るさを出すのが難しいほどになるのだろうか……疑問だ。もう一度、各部品レベルからチェックしてみるかな……とほほ。

2006-03-01(Wed) 古い音楽テープにも負けない

先日、PCを新調したので、手持ちのCD百数十枚をすべて放り込んだことを報告したが、懐かしい曲を聴いているうちに、なんだか物足りない気分になってきた。あの曲がない……そうだ、あれはテープ音源なのだ……わずかながらではあるが、大事に保管してる音楽テープがあるのだ。聴きたい音はそこに入っているはず。

ちょうど先日、soxをインストールした時にplayとrecというアプリがインストールされたのだった。こいつが使えるといいのだが……Cygwin上でも動くのか? ……動くじゃん!! まったくもってCygwinというヤツは期待できない時に限って、しっかり期待にこたえるヤツである。

rec -c 2 -f s -r 44100 -s w akira.wav1時間の録音を行うと、600MBを超えるデカいwavファイルができる。これをそのままmp3に変換すると、当然ながら、聴く時に不便でしょうがない。やっぱり曲ごとにチョンチョンと切らなければならんだろう。だが、この600MBを超えるデカいwavファイルが扱いづらいったらない……普通なら!! しかし、オイラには「CCCDに負けない」で作ったwavカッターがあるのである。再び引っ張り出して効率よくチョンチョンと切ってやるのである。

自画自賛で恐縮だが、自動で切るのでなく、キッチリと手動で切りたい場合、このツール以上に便利なツールはないと断言しよう。Cygwin上で動かす場合は、cccdct.conf.rbを以下のように設定すると、本ツール必須のインスタント再生機能が利用できる(要soxのplay)。

WavPlay = '/usr/local/bin/play'なぜか、curseモジュールのbox関数が動かなかったので、すべての行を無効化したが、まぁ、基本動作には問題ないだろう。また、ファイルを書き出す処理の中でファイルのクローズを忘れていたので、一番最後に書き出した曲だけ、プログラムを終了するまでメディアプレーヤで再生できないというプチバグがあったが、それも修正した。ここに置いておく。細かい使い方は起動してから「?」で確認していただきたい。

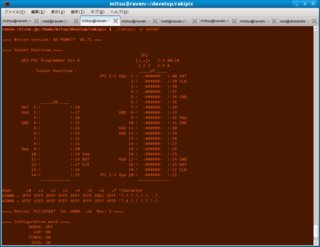

2009-03-01(Sun) 真・秋月のPICライタをLinux(ほか)で使う

2011-03-01(Tue) grubに死す

先日、壊れたRAIDミラーの換装用となる、2TのHDDが届いた。

2015-03-01(Sun) タミヤグランプリ出走

2017-03-01(Wed) シャープX1のフォント画像を料理する「X1フォントカッター」

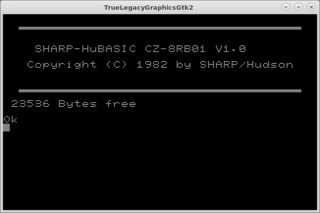

ふとした思いつきで、レトロなパソコンのフォントを使ってみたくなり、どうせなら昔の愛機「SHARP X1」のフォントが使えないものかと、ネット上を探したところ、アスキーコード表のドットイメージが見つかった。

ほんじゃ、そこからフォント形状を抜き出して、独自の形式に保存しておけばいいじゃん。というわけで、いつものTrueLegacyGraphicsライブラリを使ってフォント形状を抜き出し、いつものTrueLegacyGraphicsライブラリに機能を追加して、自由に文字列を表示できるようにしてみた。

そして一番に再現してみたのが、X1のBASIC起動画面。WikipediaにディスクBASIC「CZ-8FB01」の起動画面が載っていたので、GIMP上で重ね合わせて答え合わせをし、再現の完全性を確認。すかさず、オイラは無印X1のROM BASICユーザだったので「CZ-8RB01」の起動画面も、走査線っぽいエフェクト付きで完全再現。そーそー、こーだったよなー、懐かしい。わが青春の起動画面だ。

そのような都合もあり、今回のエントリ名である「シャープX1のフォント画像を料理する『X1フォントカッター』」は、満開製作所が発行していたX68000向けディスクマガジン「電脳倶楽部」1989年3月号に掲載されていた記事「源平討魔伝の音声データを料理する『源平カッター』」のパロディなのであった。

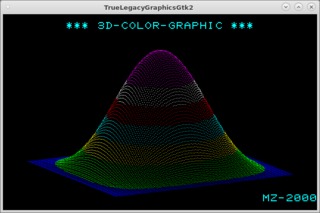

ついでに、先日コサえた「mz-2000のデモ画面の3DCG」もカラー化し、X1フォントでキャプションも再現してみた。

ライブラリもひっくるめて置いておく。

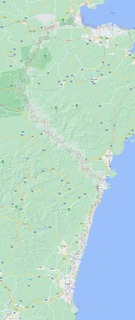

2023-03-01(Wed) 九四ドライブ11日目

今日は5時半起き。宿は朝食付きプランなのでスタンバイして6時45分の開場と同時に開始。7時半発。今日は、予期せぬ事態に備えて時間を温存しておく必要があるのだ。余談だが、星新一の小説作品に「便利なカバン」という短編がある。旅の友であるスーツケースが自走するばかりでなく、目覚まし、忘れ物防止、精算、撮影スポットの紹介までしてくれる、というもの。オチは、旅の醍醐味はアクシデントなのにな……という皮肉。とても印象に残っている話だ。しかし、予期せぬ事態が醍醐味だとするならば、事前に綿密すぎる計画を立てることは、それに反することだ。でも、自分は割としっかりと計画を立てるタイプなんだよな(たぶん)。とはいえ、今日のコースは本当にゴーかアボートか迷っている……これが旅の醍醐味なのかもしれんなw。

まずは、一ツ葉道路南線、北線を乗り継いで市内の混雑をパスする。基本、有料道路は使わないポリシであるが、走ってみたい道を走る分にはその限りではない。しばらく行くと、妙に目や鼻が痛くなってきた。花粉の症状だ。花粉症歴は長いが、未だに症状の出方の法則がよくわからない。まぁ、この季節にオープンで走って無症状のワケがないのだが、むしろ屋内のが症状がヒドくなる傾向があるのがわからない。とりあえず、対アレルギー薬と兼ねているフェキソフェナジンを飲む。

気づくと線路と並走している。日豊本線だ。実は日豊本線には強い思い入れがある。自分が小学生の頃のブルートレインブームで「はやぶさは鹿児島本線経由西鹿児島行き」「富士は日豊本線経由で西鹿児島行き」と何度もノートに書き写したりしていたのだ。特に日本最長距離を運転する富士には憧れがあった。ここをあの「富士」が走っていたのだなぁ……と、感慨に浸っていると、その更に向こう側に延々と高架が走っていて、その上にソーラーパネルが乗っている。なんだあれは? 宮崎にも、名古屋の南方貨物線みたいな未成線があったのか? と、思って後で調べたら、リニアの実験線だったらしい。リニアの実験線というと山梨が有名だがそれはVer.2で、実はVer.1が宮崎にあったのだ。にしても、怖いほど延々と続く。全長7kmらしいが、実際に目にするとその規模に驚かされる。その後、道の駅日向で休憩。昨日のクーポンの残高で宮崎牛ふりかけを購入。で、道の駅の裏の日豊本線をしげしげと眺める。

さて、ここで最初の勝負だ。延岡の手前から、阿蘇山に向かって進路をとる。これまでずっと、海っぺりを走ってきたわけだが、はるばる九州まで来たのに、絶景ドライブロードといえば必ず十指に入る「やまなみハイウェイ」を走らないわけにはいかないだろうと。しかし、季節は冬。この旅行に旅立つ何週間も前から、路面状況について情報収集を続けていたのだが、チェーン規制されたり、解除されたりを繰り返し、まったく予断を許さない。しかし、やまなみハイウェイの始点である、宮地駅まで向かうことに決める。決して無理はしないと、自らに言い聞かせつつ。

国道10号から、何の変哲もない交差点を曲がり国道388号に入る。やはり何の変哲もない2車線の道だが、じわじわと高度を上げていく。突然に1車線になって不安を感じるも、雪の気配はない。国道218号に移動すると、高千穂という地名が現れ始める。そうか、この先に高千穂があるのか。高千穂というと、自分はダーティペアを著した高千穂遥氏の印象が強いが、それはさておいても「高千穂」という語感がすごく好きだ。

山道なのに快走路が続き、道の駅高千穂という案内が目に入る。これは寄らねばなるまい。まずは、非常に目立つデカい顔が目に入った。天鈿女命(あめのうずめのみこと)だそうだ。高千穂には、かの天岩戸(あまのいわと)にちなむ天岩戸神社があり、それにちなむオブジェのようだ。ユーモラスな顔なのは、彼女がハダカ踊りをした女神だからか。その顔の裏側には、天手力男命(あめのたぢからおのみこと)のイカツい顔があり、彼が岩戸をこじ開けた神らしい。肝心の天照大神(あまてらすおおみかみ)じゃなく、脇役二人のオブジェというのが渋いチョイスだな。

道の駅の売店では、何かグッズが欲しかったが特に惹かれるものもなく、なんとなく観光案内所に寄ったところ、高千穂あまてらす鉄道というパンフが目に入った。あ、そういえば途中で廃線跡っぽい高架をくぐったな、と思って案内所のお姉さんに聞くと、それはやはり廃線跡で、現在はトロッコ列車のような観光列車を走らせているのがそれだという。よくあるパターンだが、それで採算が取れるならよい話だ。時間がないので乗れないが、興味深い話が聞けた。

さて、そこからは阿蘇の外輪山へ向かう。例によって、どんどん高度を上げていくので不安になるが、雪の気配はない。峠を越え下りになって一安心。宮地駅までは問題なく向かえそうだ。硫黄の匂いと共に、パァっと雄大な景色が広がるのが感動的だ。来てよかったなぁ。市街地に下りて宮地駅に向かう。事前にチェックしておいた、まかない家MATSUというレストランで昼飯。せっかくなので奮発して赤牛丼というのを食う。ふむ、まぁまぁだな。転車台があるという宮地駅を散策してクルマに戻る。

そしてここからが本当の勝負だ。というのも、やまなみハイウェイの路面状況について調べていたら、3日前の時点で雪のために通過を断念している動画を見つけてしまったのだ。本格的に高度を上げる前の国道442号との交点でこの状態。その後、好天が続いてはいるが、そんなに都合よく雪が溶けるとは限らない。しかし、ダメなら引き返せばいい。ゴーだ。宮地駅から北へ、県道40号との交点を超え、路面状態に変化なし。その先も大丈夫だ。うん。うん。お。この先はすぐに国道442号との交点だが、ないぞ。雪が。なんと、まったく雪がない。助かった。なんという幸運。

しかし、安心はできない。国道442号との交点の先、急激に高度が上がる途中のやまなみハイウェイ展望台で一息つく。この先も心配と言えば心配なのだ。山を超えれば北斜面だ。雪が残っている可能性があるが、下り坂に差し掛かってしまえば引き返すことが困難になるからだ。が、下りてくる車がどれも普通っぽい。スタッドレスかどうかの判別は難しいが、ホイールの様子からそれっぽくない。さらにゴーだ。で、結局、北斜面も路肩にわずかに雪がある程度で、路面には皆無。そのまま順調に高度が下がっていく。危ない区間は抜けたな。

時間にも余裕がありそうなんで、事前にチェックしておいた九重夢大吊橋を観に行く。これ系のトマソン歩道大吊橋は、既に類似のスポットをいくつも訪れているので、いい加減に飽きているのだが、この吊橋にも特筆するような感じも受けず、金を出してまで渡らず、橋を高台から眺めるだけで済ませた。

先へ進み、ちょっと道をチェックしようと駐めた空地の向かいが、ちょうど県道11号の酷道区間だった。それほどではないが、なんでここだけこんななんだ、という感じ。イワユルやまなみハイウェイには、この部分は含まれず、快走路が代替するようだ。そのイワユルやまなみハイウェイに復帰してすぐの狭霧台駐車場で休憩。そこから少し上り、その後はずっと下りだ。別府の市街地に入るが、同じ調子で下っていく。別府は緩い斜面に張り付いた街なのだなぁ。

別府の市街地を離れ、国道10号を東へ。道は非常に広く、走りやすくて、確かに「かんたん」に運転できる……という標識ではなく「かんたん」という地名のようだ。漢字だと「菡萏」。そら読めん。そこから、県道22号に移ってギリギリまで進むと、今日の宿であるHOTEL AZ大分幸崎店だ。チェックインしたら、すぐ散歩に出る。

特段の行き先はないのだが、すぐソコのローソンで済ますのもつまらないので、スルーする。コメリがあったので、洗車用の折りたたみ式バケツが売ってないかと探すと、手頃なのがあったので購入。少し先に、現地スーパーっぽいのが見つかったのでワクワクしながら向かったのだが開いてなかった。残念。そのまま海っぺりまで歩き、暗くなってきたので引き返し、結局、すぐソコのローソンで晩飯を購入、ホテルに戻る。