SVX日記

2005-04-04(Mon) うへぇ、プロッタがバケらった……

とりあえず決定せねばならないのは、電源をどうするかである。USBバスパワーでの動作は期待薄だが、だからといってACアダプタ専用というのもつまらない。また、FT232BMの電源はバスパワーで決まりだとしても、PICの電源もバスパワーから取るのか、もしくはプリンタ側と同じくACアダプタから取るのかという問題もある。

実は以前の経験だが、PICのI/Oポートに電圧を加えただけで、電源ラインに電圧を加えなくても動作を開始してしまったコトがあった。よって、電源をどちらから取るかというのは非常に重要であり、またUSBとACアダプタどちらかが先に接続された時点で、PICが不安定ながら動作を開始してしまうことが予測されるため、今回はファーム側でウォッチドッグタイマを使用するコトも必要であると考えられる。

ゲゲッ!! なんじゃこりゃ!? それでも適当に化け文字をバラまいたあとキチンと停止したので、異常動作ではないっぽい。単に送信データが化けただけだ。こんな時のためにレスポンスコードをPCに返すように作ってあったんだよね……あかん、レスポンスコードも化けとるわ。

2006-04-04(Tue) ワンダーボーイVIモンスターワールドIV

先日、アドバンスド大戦略を始め、そのあまりに激しい時間消費に驚いてアワてて中断したが、メガドライブのゲームといえば、今でも鮮烈な印象が心の底に焼き付いているのが「モンスターワールドIV(以下、MWIV)」である。

このゲームはスゴい。なんと表現したらいいのか、なにしろバランスが見事である。世界の統一感、ストーリー、操作感、難易度、斬新さなど、ゲームに必要なすべての要素を高次に兼ね備えている……で、なんといってもキャラクタが最高なのである。主人公が女の子。これがもう、かわいいったらないのだ。左右へ歩く、走る、ジャンプする、剣を振る、泳ぐ、水に流される、アイテムを入手する、ダメージを受ける、落っこちる、感電する、泣く……ものすごいパターン数で、そのすべてが、強烈にかわいらしい。他のゲームとはちょっと違う大げさなポーズが、またズルいほどにうまいったらないんだコレが。

で、もう一人の主人公。主人公の相棒キャラであるペペログゥ。丸っこい猫のような、空をフワフワと飛ぶ不思議な生き物だが、口笛を吹くと飛んできて主人公の頭に載る。コイツをうまく利用して各ワールドを進んでいくのだが、なにしろペペログゥとはありとあらゆる場面で、それこそ様々な方法で、共に助け合いながら進んでいかなければならないようになっている。だから、ペペログゥには愛着が湧くなんてものじゃない。かつてこれほどまでに「友」を感じさせるNPCがいただろうか?

基本的には4つの世界+αを順にクリアする、乱暴に言えば「スーパーマリオ」なのだが、そこに「ストーリー」が加わっているのがスゴい。このストーリーも決してバックグラウンドを盛り上げる道具としてだけでなく、ゲーム自体(アクション要素)に関わってくるというのが面白い。

以前に「風のクロノア」というゲームを遊んだ時、ふとこのゲームの存在を思い出した。クロノアもかなりの好ゲームだが、個人的にはコッチのが上だと思う。もしかすると、MWIVを意識していたんじゃないかとも思える。クロノアも「友」と「ストーリー」という要素を併せ持っているからだ。ただし、それがゲームの内容に干渉してはこないので、そういう意味ではMWIVのが上だ。

ちなみに、このゲームはSEGAがメガドライブ用に出したモノだが、元はWESTONEという会社の手によるモノだ。ワンダーボーイシリーズの製作はすべてこのWESTONE。よって過去、PCエンジン用にビックリマンワールドなどというモンスターワールドのコピーのようなゲームが存在するのも、WESTONEがライセンシー企業だからで、別に不思議なことではない。

オイラは元祖モンスターワールドもかなり好きで、それもかなりハイレベルな出来であったから、勝手にWESTONEは海外のスーパーゲームデザイナー集団かと思い込んでいたが、先日ググッてみたところ、フツーの日本の企業だった。

しかし、よく見ると1989WESTONE、1994SEGAというタイトルクレジットはなんなんだ? 1989といえば、元祖MONSTER WORLDの2年後ではないか。どーしてこんな名作を5年間も寝かせていたんだろう? オマケにWESTONEは、MWIV以降はシリーズを作っていないとのコト。あーもったいない!! せめて本作をSEGA AGESとかでリメイク……いや、いやいやッ!! やっぱりそれは絶対にヤメていただきたいかな。やっぱり……ね。

このゲーム、エミュレーション以外でも、セガゲーム本舗で合法的に遊ぶことができる。遊んだことのない人は、ゼヒひとつ遊んでみていただきたい。上質のスコッチのようなゲームである。できれば駆け足で遊ぶのでなく、ゆっくりと丁寧に、アーシャちゃんとペペログゥの一挙手一投足を楽しみながら、トコトンまで味わっていただければと思う。

2013-04-04(Thu) カードまで自作するジャイロゼッター

さすがに家にはこのジャイロゼッター筐体しかないので、ゲームを遊ぶことはできない。そこで、家では遊ぶ準備「カードの自作」をやってしまうのである。まぁ、この行為に否定的な意見もあろうが、単にゲーマーとしてではなく、エンジニアとして楽しむのであるから堅いことはいわんでくれ。

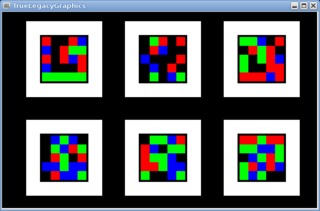

下準備として、主なカードのカラーコードを公開しているサイトを調べ上げつつ、かなり以前に作ったTrueLegacyGraphicsライブラリを引っ張り出してきて、カラーコードを画面表示するスクリプトを組んである。

ガキは「ベオフェンサー」が欲しいとのことなので、これを機に「viエディタ」でカラーコードデータを入力してもらうことにする。いやなに、スクリプトはコピペすりゃ済むように組んであるのだが、エディタを知る機会だし、少しは手間をかけた方が楽しさも倍増するというもんである。Fedoraを起動して、gnome-terminalの上でviを開き、Anthyを使ってポチポチとかな入力してもらう。ついでに「パトパンダ」も入力してもらった。

ついでにオジサンもオジサン好みの機体を入力する。SVXはないものの「アルシオーネ」と「スプリンタートレノ」だ。サプライズで「ライバード・ゴールドバージョン」と、適当に「クーラントグレネード」というSPカードも入力し、イザ実行。

360dpiで適正なサイズになるようになっているので、スクリーンショットをクリップボードに転送、さらにGIMPに転送、360dpiに変更してから、インクジェットプリンタで印刷する。裏にスプレーのりを吹いたら、ハサミでチョキチョキ。ダブリのカードの裏に貼り付けたら「インチキカード」のできあがりである。わっふー。

出動。念のためガキには期待を高めすぎないように「使えるかわからんよ」などと保険をかけつつも、ゲームを開始し、スキャンさせてみると……見事にスキャン成功! 念願のベオフェンサーでドライブすることができた。

例によって、ゼツボー的にパッケージを置いておく。

■ フルタニアン(管理者) [アーシャちゃん&ペペログゥのキャラデザインをされた方のページ発見!! http://www.linkclub.or...]