SVX日記

2005-04-19(Tue) 今、イニシエのプロッタ、ここに復活!!

今日はGmailの容量をバックアップストレージとして活用するためのスクリプトを作ると思わせつつ、プロッタプリンタの最後の仕上げをしてしまうオイラであった。プロジェクトは直列で進んでンじゃない、並列で進んでンだッ!!

この仕上げ作業までしばらく時間を置いたが、これはザックリいうと「躊躇(ちゅーちょ)」していたのであった。というのも、PICをICソケットに載せていたり、2枚の基板をピンヘッダでつないでいたりする状態ならば、自由にPICのファームウェアを修正できるのだが、先日から書いているように、その状態ではカサバリすぎてプリンタ内部の空きスペースに収まらないのである。つまり、最後にはPICも基板の接続も直ハンダせねばならなかったのだ。でもって、そーなってから不具合が発生したら修正は限りなく不可能である。そりゃ躊躇のヒトツもするわぃ。

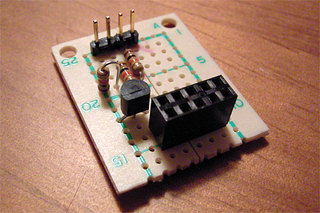

基板のアップを撮り損ねてしまったが、コレがICソケットやらなんやらの破壊の跡である。部品を取り付けるのに比べ、部品を取り外すのはホントに大変である。最終的には基板はゴミ同然にバッチョくなってしまったが、ま、動けばよいのである。

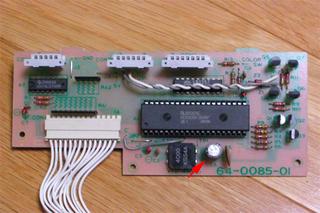

突然だが、プロッタプリンタの基板全景である。矢印の220uF10Vの電解コンデンサの頭に妙な汚れが付着している。縁起物でもあるし、日曜日に購入してきた470uF16Vに交換してやるコトにした。取り外した電解コンデンサは古いだけに、容量抜けとかあるのかしらん……と、思いつつ容量計で確認してみたトコロ……キッカリ220uF確保されてんじゃん。なんじゃ、交換して損した。ジャンク箱に入れて再利用だな。

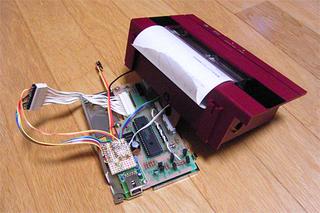

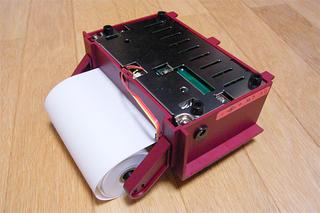

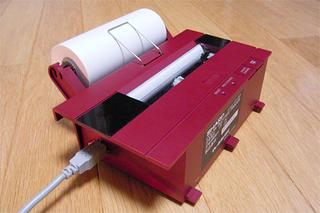

予定通り、既存の基板の取り付けネジに共ネジするカタチで、USBパラレル変換基板を取り付ける。上記の直ハンダによる工作により、十分に基板の高さが抑えられたのでスペースには余裕があるぞ。基板のハンダ面やコネクタ部分など配線が露出している部分を、簡単にビニールテープで覆ったら、ゴチャゴチャしたケーブルを黙ってグイグイと押し込んでフタを閉めるッ!!

唯一、ケース外に出す改造部分がペーパセンサであるフォトインタラプタだ。プロッタ背面の穴からチョロリと出して両面テープで然るべき位置にひっつける。フムン、そんなに悪くないぞ。それから足だ。日曜日に秋月で購入してきた基板用の足を4つ、ケースの底に取り付ける。おぉう!! なんだかソレっぽいじゃん!!

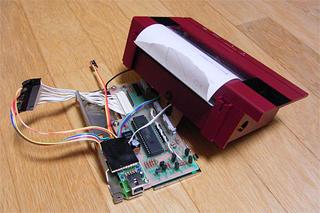

で、動作テスト。今回、プリンタの電源はACアダプタを接続した場合はACアダプタから、接続していない場合はUSBバスパワーから給電する方式を採用している。よって、ちょっと容量的には無謀(容量500mAから800mA取る)ではあるが、敢えてACアダプタを接続せず、USBケーブルのみでノートPCに接続してみた……が……あれ? ウンともスンとも反応しないぞ。しゃーない、ACアダプタをつなぐか……が……あれれ? COM2ポート自体が認識されてないぞ。やべぇ……ノートPCからUSBケーブルを外し、代わりにワイヤレスマウスのモジュールを挿してポートの無事を確認してみる……が……あれれれ? マウスが使えないッ!! ポートをブッ飛ばしてしまったか!? やッべェ!! このノートPC唯一のUSBポートなんだぞッ!!

アワてて、いったんノートをサスペンドし、時間を置いて復帰させたら復活した。あー、よかった。一般的なUSBポートには、過電流が流れた場合やショートした場合に備えて、しばらく放っておくと自然復活するヒューズ(ポリスイッチ)が取り付けられていると聞くが、今回はどうやらその能力を発動してしまったようだ。ほっ。

改めて、ACアダプタを接続した上で、USBケーブルでノートPCに接続する。まだ未完成ながら、一応は漢字が出力できるドライバが動いているので、漢字を印刷させてみた。……かっ、完璧じゃ!! 今までケーブルがグジャグジャしていたが、今は非常にスッキリな外観で、気分もスッキリだ。思わず漢字を出力している動画も公開してしまおう。チト遅いが、一生懸命な感じが好印象を与える、カワイイヤツだと思わない? ね? ね?

2006-04-19(Wed) タコが去りて、またタコが来る

昨晩の「ウ互換」ショックを引きずりつつ、職場にコッソリとEX-USB-CPを持っていった。なにしろ、接続する固体によって挙動が変わるなら、少しでもたくさんのデータを取って傾向を得るしかないのだ。まずは、現在「Linuxテストベッド」として職場に置いてある「赤いARMADA300」につないでみる……なんとッ!! 認識するッ!!

ほんじゃ、仕事に使ってるノートPCでは……認識しないッ!! あれっ!? もう改めて挿し直したら認識したッ!? ……うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、ぅー……はぁーッ!? もしかしたらッ!?

念のため一緒に持ってきていた、安くてゴツいUSB延長ケーブル(USB2.0対応)で接続してみる……認識するッ!! うッ、うがーッ!! つまりはUSB2.0ポートでハブとハイスピード通信をする場合には、巻き取り式USBケーブルでは、ケーブル品質が不足するということなのかッ!!

そういえば、同ケーブルと同時に購入したUSB2.0対応2.5型HDDケースが、巻き取り式USBケーブルで接続した場合は認識されなかったのを思い出したよ……そっか、USB2.0はそれだけギリギリの性能を出しているというコトなのね。

しかしアレだ。巻き取り式ケーブルは、ここ数年で盛り上がってきている人気アイテムだ。一方で、USB2.0というのは互換性を維持して高速化を図った後発規格だ。当然、1.1規格のアイテムと混在して利用されるコトを考慮するべきではないのか。つまり接続時に、2.0規格での通信が維持できない場合には、1.1規格にフェイルソフトするネゴシエーションをするべきではないのか。

WindowsXPはUSB2.0対応ということで、USB2.0対応機器を、USB1.1対応ポートに接続した場合、オセッカイにも「このUSBデバイスは高速USB2.0ポートに接続すると、さらに高速で実行できます」なんてヘルプが出るのだが、ちょっと対応の方向性が逆でないの? なんにせよ、1270円の巻き取り式USBケーブルに足を掬われ、160円の安物USBケーブルに心を救われたのであった。

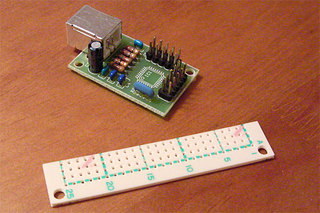

さて、やっかいな問題が解決したトコロで、ふっと気づいたのだが、もうひとつのUSB-シリアル変換基板に接続するブツについての問題に気づいてしまった。ソイツは清く正しく232Cロジックなのである。レベルコンバートしないとTTLレベルとして入力できないのだ。

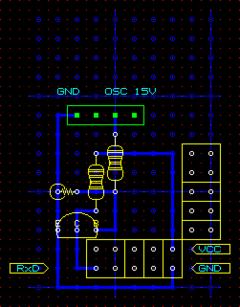

実は、接続するブツは出力(TxD)をタレ流すだけの機器なので、入力(RxD)が必要ない(勘のイイ人は、ココでこのブツがなんだか気づくか!?)、それだけのためにレベルコンバートICを利用するのはバカバカしい……というわけで、トランジスタを使った簡易レベル変換回路を組むことにした。それくらいなら、変換基板とピンヘッダで接続できるので、基板を力学的に固定することもできるしな。

早速、仕事の帰りの電車の中で、RS232Cのレベルコンバータの回路をチマチマとデザインをする。なにしろ場所がないので、小さくまとめる必要がある……よっしゃ、まだ余裕はあるが、なかなか小さくまとまったぞ。

2018-04-19(Thu) パックマンの巾着完全版完成

前々回の習作、前回のガキ用の弁当袋を踏まえ、ロードスターのキャビンに小物を持ち込む用の小さな巾着の完全版を作るのである。