SVX日記

2005-04-27(Wed) 再び、S端子を斬るッ!!

一般的なブログには、閲覧者が日記に対してコメントできる機能がついている。この「SVX日記」はtDiaryというブログシステムによって運営されているが、やはり例に漏れず「ツッコミを入れる」という一種のコメント機能が備わっている。

そういう機能を敢えて有効にしているのは当のオイラなのであるから、誰がナニをどのようにツッコもうが自由である。今のトコロ、意図的にツッコミを削除したコトはないが、オイラが気に食わないと思ったツッコミを勝手に削除してしまうのも自由である。つまりココはオイラの庭であるから、エラそうにいえばオイラという神の下に全てが許されているという状況なワケだ。

そんな状況の中、最近、ツッコミでなく質問をカキコむヤカラがポツポツと現れてきた。他力本願な性格はその人の自由なので咎めはしないが、マトモに文章を読みもしないで質問をブツけられたら、コッチもオモシロくないのである。「『ツッコミ・コメント』があればどうぞ」と書いてあるではないか。ココはナンデモ質問箱ではないのである。むしろオイラは「たいして知識のない素人(=オイラ)でも、ウェブで情報を仕入れながら、少々七転八倒すれば、不完全ながらモノは作れるんだよ」という意図でワザワザ失敗談まで余さず書いているツモリなのだ。ハゲしく逆ナデされる気分である。そもそも、改造や工作は、完成ではなく、その過程を楽しむために行うべきモノなのである、である、である。

で、ヤリ玉は昨日のこのカキコみである。さっきも書いたように、ツッコミ機能を有効にしているのは当のオイラなのであるから、誰がナニをツッコもうが自由ではあるが、オイラにはそれをココロヨく思わない自由もあるし、それをヤリ玉にしてネタを書いてしまう自由もある。ゼヒ、カキコむ前に空気を読んでいただきたかったモノだ。

なぜなら、そんなコト質問する前にサッサと実践してみりゃイイからである。日記を読めば、S端子とコンポジット端子をチョン切って、芯線と芯線、ガワ線とガワ線を手ヒネりすれば、それダケでS端子からコンポジット端子に変換できるコトはわかるであろう。逆をやりたきゃ、やってみりゃイイのである。日記を何日分か読めば、オイラに聞いてもそーゆー回答しか返って来ないだろうコトはワカりそうなもんだ。欲をいえばサッサと実践してもらって、その結果を持ってツッコミを入れるコトで、オイラをウナらせてもらいたかったくらいである。

ホリャ。映ったぞ。よくワカラんが、コンポジット端子からS端子への変換も「概ね手ヒネリでイケる」ってコトだ。ちょっとギラギラする感じの映像になったような気もするが、たいして支障はないだろう。あくまで自己責任ではあるが、そーゆコトである。

さて、ココまで書いてきてイマサラではあるが、別に質問が絶対ダメというワケではない。何度もシツこく書くが、ツッコミ機能を有効にしているのは当のオイラなのであるから、誰がナニをツッコもうが、もしくは質問をしようがそれは自由なのである。ただし、それに反応を示すかどうかもオイラの自由であるコトを認識していただきたい。愛想だけで機械的に返事を返すことはしないのである。質問に答えて欲しいならば「最低限の挨拶くらい」はした上で「少しはオモシロいネタを提供」するよう努力して頂きたい。最低限の挨拶すらしないとか、答えてもらったのに礼もないとか、ダメ、ダメすぎ、ダメすぎである。

2016-04-27(Wed) 勢い余ってミニコンポ

先日導入したラジカセがあんまりな音質だったので、マトモなコンポが欲しくなってしまった。ここ十数年、ロクに音楽を聴いていなかったが、若い頃に買った膨大なCDを、死ぬまでに聴き返すタイミングとしては、悪くない歳になっている気もするし。

んが、マトモなコンポって、なんだ? それほど耳が肥えているわけじゃないが、安物を買ってガッカリするのはイヤだ。どうせ、寝る前に聴くくらいだから、さほど大きな音を出すわけじゃないが、出力には余裕があったほうが気持ちのイイ音がするだろう。

ちゃんとした音で聴きたいのだから、圧縮音源を聴くつもりはない。が、物理的な常識はあるから、ハイレゾを聴くつもりもない。つまり、CDで聴くのが一番だから、CDドライブは必要だ。しかし、スピーカセットモデルには、あまりマトモなスピーカの付いたものがなさそうな印象。

というワケで、最初は適当なスピーカを付けておいて、まずは予算いっぱいまで、性能の良さそうなアンプを買うことにする。結果、DENONのRCD-N9ということになった。実に、出力80W+80Wの160W。完全なデジタルアンプだそうだ。

深夜にヨドバシに注文したら、翌日の晩には届いて驚いた。早速、以前に自作したスピーカを取り付ける。限りなくジャンクに近い、秋月の300円のスピーカを、ダイソーの100円タッパーにハメ込んだもの。音にコダわる諸兄からすれば、真っ青な自作スピーカだが、なかなかどうして、結構すばらしい音が出るのだコレが。

2017-04-27(Thu) 8bit風OpenGLライブラリで8bit風3DCGをグリグリする

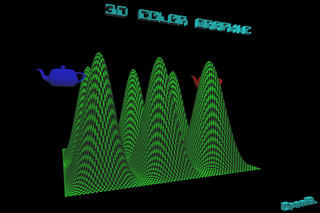

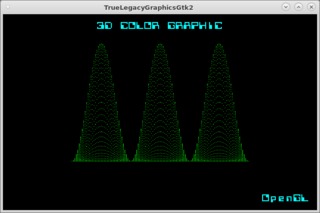

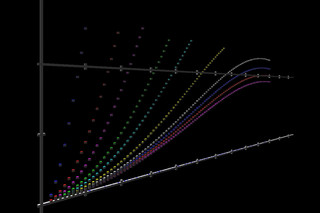

3DCGっぽいCGを描いたり、ゼビウスっぽい3DCGを描いたりしているうち、3DCGっぽい3DCG(?)を描いてみたくなった。で、長らく、ちまちまと実装を続けていたが……。

例によって、いつものTrueLegacyGraphicsライブラリの「OpenGL版」として実装したので、ほぼ、以前のコードのイメージのまま、3Dに対応できてしまうのであった。

def tile(win, xyzs, b, n, xyz, c) # xyzs, bank, n, xyz

xyzs[b][n] = xyz

win.polygon3d([ xyzs[b ][n - 1],

xyzs[b ][n ],

xyzs[b ^ 1][n ],

xyzs[b ^ 1][n - 1] ], c) if(xyzs[b][n - 1] && xyzs[b ^ 1][n - 1])

end

xyzs = [[], []]

ix = 0

(0..360).each {|rx| x0 = 360 - rx

x0 % 3 != 0 and next

ix += 1

iz = 0

(0..360).each {|z0|

z0 % 3 != 0 and next

iz += 1

x = 140 + x0 # 140 <- 360 -> 500

z = z0 - 180 # -180 <- 360 -> 180

y = (dcos(3 * x0) - 1) * (dcos(2 * z0) - 1) * 60 if(ARGV[0] !~ /bc/)

y = (dcos(1 * x0) - 1) * (dcos(1 * z0) - 1) * 60 if(ARGV[0] =~ /b/)

y = (dcos(3 * x0) - 1) * (dcos(3 * z0) - 1) * 60 if(ARGV[0] =~ /c/)

if(ARGV[0] !~ /p$/)

win.depth3d(z, 1)

win.pset(x, 300 - y, 4) # 300 <- 240 -> 60

else

tile(win, xyzs, ix % 2, iz, [x, 300 - y, z], (ix + iz) % 2 == 0 ? 4 : 0)

end

}

}逆に、以前に2Dのつもりで書いたプログラムも、requireしているライブラリをOpenGL版に差し替えるだけで、拡大、縮小、回転、視点移動が可能になる。

改めてゼビウス軍をモデリングし「ソルバルウもどき」でも作ってみるかなぁ。パッケージを置いておく。

2018-04-27(Fri) ゼビウス柄の布

というか、ゼビウス柄の布は売ってないのか!? この時代、割と安価で特注の一点物を作ってくれる業者くらいありそうだが……というわけで、ちょっと探したら、アッサリといくつも見つかったので「写真ギフト」という業者さんに発注してみた。

スペックは「布プリント, コットン・ツイル(213gsm), 128x64cm」で送料込みで4,500円。柄は、ネット上からゼビウスのフルマップを探してきて、上下の森を少し延ばし、左右端を少し延ばし、アンドアジェネシスを貼り付けたもの。本当は地上物、特にすべてのソルを追加したかったが、やりだすと時間がかかりすぎるので断念。