SVX日記

2005-05-04(Wed) コーヒー、溶岩、カップラーメン

ここから先はお好みの焙煎加減にする。ただしタイミングは非常に微妙だ。10秒程度のズレで次々にローストレベルは上がり、気がつくと真っ黒コゲになる。3,2,1,0で、マシンの奥のハンドルを手前に引き、下のフルイのようなマスにブチあける。

ブチあけた後も安心してはいけない。自身の熱でローストレベルがどんどん先に進むため、上向きのファンの上にフルイを載せて、勺でかき混ぜ温度を下げる。数分間かき混ぜれば、めでたくカリッカリの状態のコーヒー豆の完成だ。

ちとハズかしいコトに、焙煎体験でローストしたコーヒー豆は、写真付きの妙なラベルを貼った袋に入れて持ち帰ることになっている。しかも、調子に乗ってフルタニアン・プレミアムなどというブランドをデッチ上げてしまった。あーあ。

ちなみに、焙煎コーチにいろいろ聞いてオモシロかったのは、カフェインレスコーヒーの作り方。なんと、カナダの会社が特許を取っており、煎る前のコーヒー豆を特殊な水に漬け込むコトでカフェインレスになるらしい。また、恐ろしいことに水の成分は企業秘密のため、わざわざカナダまで豆を送る必要があるのだそうだ。くわー。

コーチは便宜上「特許」という言葉を使っていたが、おそらくそのカナダの会社は特許を取っていないとオイラは推測した。というのも「特許」とは、技術を開示するコトを引き換えに、一定期間独占的に料金を徴収できるシステムである。この会社は敢えて特許を取らず、半永久的に商売をしているのだ。聞いた話ではコカコーラやケンタッキーも製法を極秘にしているのだそうだが、それと同じである。なるほどね。

ほとんどが時速55マイルでカッ飛ばせるハイウェイとはいえ、火山まではコーヒー工場からは2時間タップリと要した。非常に変化のない、火山性の黒い地表がつづく道で、オモシロくもないドライブである。火山国立公園に着いた頃には、午後2時になっていたため、ボルケーノビレッジのJP'sカフェというレストランで昼飯。あまりに腹が減っていたので、やめときゃいいのに特大のハンバーガーにスパムをつけてしまう。クドい。クドすぎる。

火口を取り巻くような道がまるごと火山公園であり、湯気の噴出す穴や、クレーターが点在している。面白いのはラバチューブという溶岩トンネルで、溶岩が通った後、鍾乳洞のようになったようなトンネルを通ることができる。100mくらいであったが、この世はホントに摩訶不思議なモノよ。

さらに標高3000フィートから、イッキに海面近くまで続く、チェーンオブクレーターズロードを車で下る。そんなにハゲしく下っている道ではないが、3000フィートを30kmで下りるハイスピードダウンヒルである。見渡す限りこの世のモノと思えない、黒々とした溶岩の固まった岩が続く。

2006-05-04(Thu) ギターのチューナ製作、理論の巻

まずは、ギターのチューナの理論である。音の基本はA(ラ)のキーで、これは440Hz。1秒間に440回、空気を振動するとAの音となる。ギターでは5弦を押さえずに鳴らした時、この音になるのが正しく、耳でちゃんとチューニングできる人は、440Hzで鳴る音叉でコイーンと机を叩いて、その音を頼りに5弦をチューニングし、あとの弦はこの5間を元に順に合わせていく。まとめるとこんな感じだ。

6弦 E 330Hz 5弦 -5フレット

5弦 A 440Hz 0フレット

4弦 D 587Hz 5弦 +5フレット

3弦 G 784Hz 4弦 +5フレット

2弦 B 988Hz 3弦 +4フレット

1弦 E 1319Hz 2弦 +5フレット#!/usr/bin/ruby

key = Array['A', 'A#', 'B', 'C', 'C#', 'D', 'D#', 'E', 'F', 'F#', 'G', 'G#']

fb = 220.0

(0..36).each {|k|

f = fb * 2 ** (k * 1.0 / 12)

us = 1000000 / f

printf "%2s: %12.7f Hz %12.2f us / 4 = %12.2f us\n", key[k % 12], f, us, us / 4

}↑6弦

E: 329.6275569 Hz 3033.73 us / 4 = 758.43 us

A: 440.0000000 Hz 2272.73 us / 4 = 568.18 us

D: 587.3295358 Hz 1702.62 us / 4 = 425.66 us

G: 783.9908720 Hz 1275.53 us / 4 = 318.88 us

B: 987.7666025 Hz 1012.38 us / 4 = 253.10 us

E: 1318.5102277 Hz 758.43 us / 4 = 189.61 us

↓1弦1) ブザーON、LED点灯

2) 568.18 us 待つ

3) LED消灯

4) 568.18 us 待つ

5) ブザーOFF

6) 568.18 us 待つ

7) なにもしない

8) 568.18 us 待つ

9) ボタンが押されたら、待ち時間を次のキー用に変化する

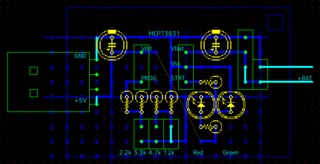

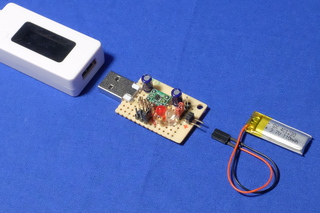

10) 1)に戻る2017-05-04(Thu) リチウムポリマ充電器作成

先日、ブレッドボード上に試作した回路を元に、実用可能なようにパッケージングすることにする。回路をデザインし、基板を最小サイズにカット、USBコネクタ直付のスタイルで使用できるようにした。リチウムポリマ電池との接続はピンヘッダ。