SVX日記

2005-05-05(Thu) ハワイでその筋ショッピング

昨日に引き続き、朝からベランダに出てベーグルを食う。オープンカフェ気分というヤツだ。ホントはイカンのかもしれんが、飛び回っているスズメ類の鳥に餌付けする。日本よりはだいぶ近い距離まで来るが、鳥の種類によって人間との限界距離は異なるようだ。興味深い。

今日は北側のガケに向かう。途中、ノドが渇いたので、道沿いのカフェで小休止。昔、横須賀にネイビーとして勤めていたという店主のオヤジと英語で会話しながら(カミさんが)、中身のよくワカらんスムージーと、コッチでは見慣れないSierra Mistとかいう缶飲料を飲む。味はフツー。

で、ガケ。なんつーコトはない。一番下まで下りると泳げる場所があるらしいが、今回は泳ぐツモリはない。ちょっと下りて戻ってみた。今回の旅行はちょっとした都合で、あまり激しい行軍はしないコトになっているのである。

今度は牧場に行ってみるが、特にイベントの少ない場所らしく、何もすることがない。ショッピングセンターに行ってお茶を濁す。そこで売られていたのがこのブルーチップス。日本ではありえない色の食べ物だ。原材料は青いトウモロコシで着色料ではない。ドンタコスみたいな食感で、食うには食ったけど、まるで塩味が付いていないのはどうかと思うぞ。

既に行く場所がないので、コナ周辺に戻ってケーマートとウォルマートへ。両ホームセンタはアメリカでシノギを削る戦いを繰り広げる2大巨頭であるが、最近はウォルマートが押しているのかな。ココの店でもウォルマートのがお客が入っていた。

こーゆートコロで現地のアイテムを物色するのが好きなオイラだが、発見したぜ!! ワザワザ海外から取り寄せたゲーム機がフツーに売っている。しかも本家のサイトでもまだ扱っていないワイヤレスバージョンを発見だ!! スゲェ!! パッケージを見るに、ベースとなったMs.PacManの5つに加えて「ニューラリーX」と「ボスコニアン」が入っている。こちらはナナメOKのレバーであるから、清く正しくボスコが遊べるのだが、それとニューラリーXのタメだけに購入というのもなんかアレだ……と、いうコトで見送ることにした。パッケージには操作系を改善なんて英語で書いてあったが、レバーとボタンの感触はそう変わりない感じだったな。しかし、ワイヤレスはいいけど、単三電池が8本とはこれまた思い切った製品であるコトよ。

突然だが、ハワイ島には鳥がいる。オイラがかなり気に入ったのがこの「COMMON MYNA」という鳥。妙に車に警戒心のない鳥で、平気で道路の上をピョコピョコと歩いている。飛べないワケではないのに、車が来ても急がずに歩いて逃げるので、かなり轢かれてしまう。カワイソウではあるが、轢かれた後も綿毛のようにボワッっという状態になるダケなので、悲壮感がまるでない。なんなんだろう。しかし、のんきな性格でツガイで行動しているコトが多く、とってもカワいい。ツガイで連れて帰りたいトコロであった。

さて夕方になったので、今日はちょっとリッチに食事することにして、ヒルトンホテルに向かう。しかし、このヒルトンホテル、恐ろしいことに構内をモノレールが走っている。それだけ広い敷地に立地しているからであるが、恐るべきパワーである。でもって、そのモノレールの案内板はPCによって実現され、運行状況がひと目でワカるようになっているが、それがウィンドウズPCで動いていることもひと目でワカってしまうのがオモシロい。英語だけど例外が発生してるっぽいメッセージが出ているんだな。

モノレールで驚いてはいけない。ホテル内の池を往復するボートまで運行されている。どうやらこのボートは下にレールのあるタイプであるが、ちゃんと運転するおネェちゃんがひとり付いて運行している。なんというか、アホというか……。

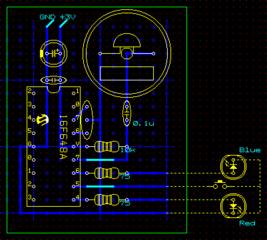

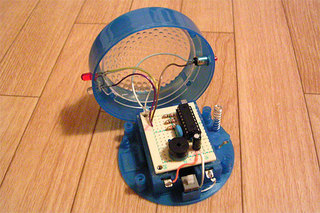

2006-05-05(Fri) ギターのチューナ完成

赤い光が点にならないので、チューニングが難しい。そういえば、オリジナルでは赤い光がふたつだったのを思い出し、青いLEDを追加して、位相をズラして点灯させてみる……が、やっぱりうまくいかない。ちゃんとチューニングできている気がしない。

で、最後の仕上げ。今までは、セラロックが8MHzキッカリであると想定してプログラムを組んでいたが、実際にはセラロックには初期誤差があるので、その誤差を修正する。修正方法は簡単。セラロックが8MHzキッカリであると想定して、20秒(8MHz時に2,000,000インストラクション)周期で正確にLEDが点滅を繰り返すようにプログラムして、手元のナビホークのストップウォッチで周期を計測する。LEDが点灯した瞬間にストップウォッチをスタート、10秒後に一旦LEDが消灯し、再度LEDが点灯した瞬間の時間を計測するのである。

なお、人間の反射神経では、点灯してからボタンを押しても大した精度は期待できない。だから、長期間計測することによって誤差を収束させる。最後に1発でもいいのだが、暇なのでラップタイムを次々に計測してみた。結果は以下のとおり。

理想 現実 誤差

9:40.00 9:36.64 99.421%

10:20.00 10:16.39 99.418%

11:20.00 11:16.05 99.419%

12:20.00 12:15.70 99.419%

13:00.00 12:55.49 99.422%

13:40:00 13:35:24 99.420%というワケで、99.420%を採用。このセラロックは8MHzより0.58%速いようである。0.9942の逆数は1.00583だ。つまり、実行インストラクション数を1.00583倍してやればキッカリの時刻を刻むハズである。実際にやってみる。点滅周期をナビホークの動きと比較してみると……30分経っても、目視では誤差が確認できないほどの同期レベル……完璧ッ!!

E: 329.6275569 Hz 3051.41 us / 4 = 762.85 us

A: 440.0000000 Hz 2285.98 us / 4 = 571.49 us

D: 587.3295358 Hz 1712.55 us / 4 = 428.14 us

G: 783.9908720 Hz 1282.96 us / 4 = 320.74 us

B: 987.7666025 Hz 1018.29 us / 4 = 254.57 us

E: 1318.5102277 Hz 762.85 us / 4 = 190.71 us待ち時間をこっちの値に修正すれば、完璧なチューナの出来上がりである。ココにファイル一式を置いてく。

なお、後で気づいたが、ギターの5弦の振幅数は440Hzでなく、110Hzだった。そりゃ、点灯周期を4倍に延ばしたらうまくいったハズである。オマケに言及しておくと、6弦と1弦は振幅周期にちょうど4倍の差があるから、1弦の点灯間隔にして、6弦に照射すると、最初の時のように4点が光る。あぁ、なんとインタレスティングなッ!!

2016-05-05(Thu) 勢い余って加湿機を完バラ清浄

2010年秋に購入して、かれこれ6シーズン目になる、我が家のパナソニックの気化式加湿機FE-KXF15だが、加湿性能は申し分なく、秋から春にかけて、ほぼ半年間、稼働しっぱなしで、家全体の湿度を50〜60%に保ってくれるスグレモノである。計測はできないが、彼が防いでくれた風邪もろもろの症状は少なくないハズである。なにしろ、毎日、10リットル近くの水をブン撒く計算なのだから。

しかし、そんな彼にも難点はあって、気化式というナチュラルな方法だけに、汚れが付きやすいのだ。掃除を怠ると、下部の水皿の水が黒ずんだり、ピンク色の水アカが発生したり、あまり気持ちいいことにならない。まぁ、ウチは掃除を怠りすぎだとは思うが。

で、この問題に拍車をかけるのが、彼の構造である。水皿と加湿用ローラしか取り外せない。ファンを含む空気の通り道はアンタッチャブルである。延べ3年間、ものスゴい量の空気を通し続けた道が、キレいなままのワケがない。つーか、上から覗きこむだけで、ちょっと黒いカビが生えているのが見える。でも、手が届かない。どーしよーもない。

まぁ、4万円ほどで6年も使ったのだから、新しいのを買っても悪くないのだが、どうせ買うことを考えるなら、古いのを壊したって構わないだろう。ここはバラして掃除することにチャレンジするべきではないか、とバラし始めてみた。

んが、ネジが多いし、どこをどう外せばいいのかわからない。左右のパネルを外したところで、ツメが全部飛んでしまったが、それでもシロッコファンの側面が見えるところまで来た。んが、そこからは配線をどうにかしないとバラしが進まない。うーむ、うーむ、横から綿棒で掃除してお茶を濁すか。

シロッコファンの隙間には黒いホコリがミッシリと詰まっている感じ。再度、組み立てて、試運転する時、送風口に濡れタオルを当てておいてよかった。綿棒で浮いた黒いホコリがブワッを舞い上がり、周囲がドエラいことに……ダメだ、掃除になっとらん。つーか、容易に取り外せない作りって、どうなの? プロダクトとして性能がいいだけに、納得できーんッ! これ、加湿機でなく、過失機だろッ!

翌日、改めて完全バラしにチャレンジ。モーターから、パネルから、センサから、躊躇せず、全部外す。ネジも全部。幸いなことに、加湿用ローラを回すローラを止めているネジ以外、全部、同じサイズのタッピングビスだ。しかし、ネジが多い。20本くらいあるのではないか。

送風用モータまで外して、ようやくシロッコファンを外すことができた。風呂場に持って行ってブラシでガシガシと洗う。出てくる出てくる。延べ1000日分のホコリが。ケースも全部水洗い。固着したカルキも、ドライバでコソゲ落とす。掃除ってのは、こうでないと。

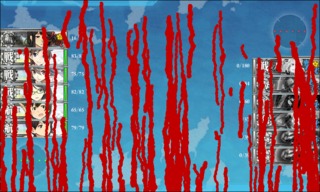

2023-05-05(Fri) 割合生産するFactorio

Factorioを始めて、しばらくして気づいたのが「ベルトに複数のアイテムを混在させて運ぶと詰まってしまう」ということだ。それを防ぐには「ベルトに複数のアイテムを混在させない」ことだ。そうすれば「消費が遅く、生産能力が過剰」か「消費が早く、生産能力が不足」のどちらかにはなるものの、詰まってしまうことはなくなり、人手を介入する必要はなくなる。ここ数日はそれを目指して、赤色、緑色、灰色のサイエンスパックの量産ラインを完成させてきた。

ちょうど近くまで鉄鉱石を運ぶベルトが延びており、その片側が空いていたため、それを活用し、プラスチック棒と硫黄を混在して運ぶことにした。しかし、それをすると、どうしても詰まってしまうのだ。新たにベルトを敷けば済むのだが、どうにかする方法はないものなのかと。

両アイテムが常にチェストに補充される状態にして、何らかの方法で必要な割合で取り出せるようにしたら? と思ったが、チェストの容量は有限なので、生産を抑制しない限りどちらかが余り、いつかはチェストの容量の上限に達してしまう。つまり、必要な量しか、組立機や化学プラントから取り出さないようにしなければならないことになる。今回の目標は、プラスチック棒と硫黄を6:1で取り出し、供給することだ。

そうなるとインサータの制御は必須なので、回路を組むのが必須になる。ループするベルトの上に取り出したいアイテムを見本として置き、それをベルトに検知させて、インサータに取り出させてはどうか? と思ったが、これもダメ。ベルト上をアイテムが通過するのには一定時間を要するし「消費が遅く、生産能力が過剰」な場合、ベルト上にアイテムが滞留し、インサータの動作回数が制御できない。パルスで動作をトリガする必要がある。

やり方を思いついては、試してうまく動作せず、の繰り返し。数十時間を費やしても実現できない。回路も組めるプログラマとして、プライドはズタズタだ。どうやら、変数がなかったり、論理演算にクセがあったり、コンデンサのようなタイマがなかったりと、Factorioの回路を、既存の概念の範疇で捉えようとすることが誤りのように思えてきた。

そして気づいたのが「赤い*」のAND動作のクセだ。%演算子でループするカウンタを作ったまではいいのだが、それを「赤い*」に食わせると意図しない動作になってしまう。散々アレコレやっているうちにようやく気づいた。「ゼロは偽ではなく、無信号だ」ということ。別の言い方をすると「ゼロは、ANDに偽の信号を入力するのでなく、信号線そのものを外す動作となる」ということだ。

これに気づいたらだいぶ進捗した。ゼロを使わないようにすればいい。定数回路を使って、ゲタを履かせてやればいい。真偽はn>9で判定するようにし、ループするカウンタは10〜15で常に真、パルスは9と10を発生させて一瞬だけ真を発生させる。そのANDを取れば、10〜15の値がパルス出力される。それをインサータに入力し、動作条件をn>9とすれば6/6動作。n>14とすれば1/6動作となる。そいつを合流させれば6:1でアイテムを流せる。

パルスの発生にはループ状のベルトの上に載せた石炭と石を使う。アイテムの消費が遅くベルトの先が詰まった場合には、ベルトに検知させてループ状のベルトの回転を止め、パルスの発生自体を遅延させる。これでようやく期待する回路を組むことができた。そこそこシンプルな形で。

■ かず [はじめまして。 この記事を拝見し、私もチューナーを作ってみました。 特に、弦の周波数とLED点滅周波数の計算はとても..]