SVX日記

2004-07-22(Thu) DC-DC電源回路完成

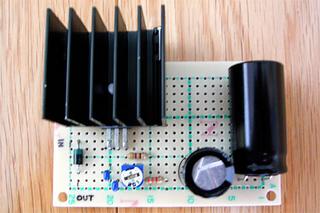

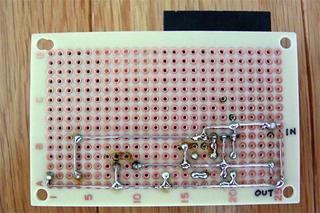

回路を製作する途中、特に大きな問題は生じなかった。気がついたら470Ωの場所に3.3kΩを取り付けていてあわてて外したこと、ヒートシンクの大きさの兼ね合いで3端子レギュレータ関連回路の搭載位置をヒトコマずらしたことと、電流の逆流防止ダイオードをジャンク袋から選ぶときに「えぇい!」と適当に選んでしまったことくらいか。ダイオードって印刷してある型番をネットで検索しても素性がわからないことが多いんだよね。結局、そこそこ足が太めで、容量が大きそうなのを適当に選んだけど、いいんだろうか? 秋月で7SEGのLED目当てに買った500円のジャンク袋、ほとんどがダイオードだったんで、もったいなくて使うんだけど、選ぶのに困るんだよなぁ。

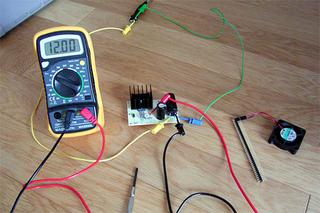

相変わらずハンダ付けはうまくならないなぁ、とハンダ面を見てナゲキつつもテストである。テストには14V以上の適当な電源が必要なので、手持ちの可変ACアダプタを利用するのである。この可変ACアダプタ、おいらが電子工作を始める前に買ったもので、かなり放ってあったアイテムなのだが、今考えるとこれって素人が使うとアブないよねぇ。ちなみにスイッチングタイプでなくトランスタイプなので15Vに合わせても軽く17Vを搾り出すアバウトな野郎である。今回は電流出力せず電圧を測るだけなので、ザックリ17Vを入れ、12Vが出るか確認してみるのである。

デカいコンデンサのせいか、端子を接続するときに「バチバチッ」とやってアセったり、入力端子との電圧を測りながら可変抵抗をイジって「17V出力回路完成!!……じゃねーだろ!!」などとひとり乗りツッコミしたりしたが、最後にはちゃんと12Vを得ることができた。ついでに12Vのファンを回して電流でも測ってみようかと思ったのだが、テスターのヒューズが飛んでて電流計測不可。ぐむむ。こんどポリスイッチ買ってきて交換してやる。そういえば、今回の回路にも追加したほうがよさそうだな、ブツブツ……と。

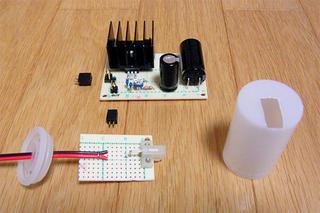

で、次は昨日のフィルムケース大作戦の続きである。今回、車側のCDチェンジャー用の電源供給端子を利用するので、CDチェンジャーからジャックを失敬した。しかし、ジャックの形状が形状なので、ムキ出しで使うと非常に危険である。で、当初は小さなケースに入れて利用しようかと思ったのだが、これだけのことにキレイなケースを利用するのももったいないので、考えついたのがフィルムケース大作戦である。まずはルータで基板をガリガリとフィルムケースの内部に入るように削るのである。ちなみに今回、先日新たに購入した回転ノコギリアタッチメントを利用しての切断を試したのだが……ダイヤモンドカッターで削るより、非常に難しかった。キリシロは非常に狭くてよいのだが、ノコ歯があさっての方向に行くわ、勝手に暴れて基板をキズだらけにするわ、オマエは妖刀村正か。あきらめてサッサと得物をダイヤモンドカッターに替えて作業を継続。結局こっちで十分であった。うー、失敗。

次は車で接続した場合の状況を確認。トランクに頭を突っ込んでの怪しげな作業。コードの色からして、下がアースで上が12V。上側にツメがあるので、ちょっと広めに削る……などとメモして、そそくさと家に戻って作業継続である。

で、加工した結果がこれ。基板は2個のネジ穴と、ちょっと太目の足を通すための加工を施した。なかなかうまく行った感じ。しかし、フィルムケースが柔らかくて加工しやすいのは発見だった。大きさも適当だし、ちょっとした電子工作のケースには持ってこいかも。富士フィルム万歳(?)である。

ちなみに、DC-DC電源回路の基板への入出力にはピンヘッダを利用することにした。車なので振動で外れないかが気になるが、ピンヘッダにしとくとメンテが楽なんだよね。前回、DINスペースに取り付けた引き出しの中のピンヘッダの時、オスメスを適当に選んで失敗したので、今回はちゃんと考えた末、基板側を入出力ともオスにした。これだと、走行中に振動で外れて暴れても、ショートしにくいであろうとの考えである。あ、それから取り付け寸前、こんな加工もしてみたのだった。

ベロベロしているのは絶縁用のゴムシートである。基板のPCケースへの固定は上部のネジ2本による不安定な片持ち状態なので、念仏代わりである。また、ヒートシンク上部から伸びているスズメッキ線は、配線材と同じ物だが、若干テンションを与えてヒートシンクを基板に固定している。当初、ヒートシンク脇部の線でハンダ付けして固定しようと思ったのだが、ハンダが付かなかったため、苦肉の策である。んが、意外といい感じ。今回の3端子レギュレータの場合、ヒートシンク自体にも12Vが来ていることも忘れてはならない。車載を考えると振動対策として多少は考慮すべきかと思っての対処である。

2006-07-22(Sat) 続・クルクルイッペイ

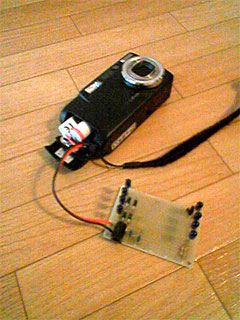

さて、今日は放ってあった夜間撮影に関するプロジェクトを進捗したい。実は、前回のエントリを書いた直後、RedHatでもらったレポート用紙をグルグルと巻いて、以下のような「擬似電池」を製作したトコロで、プロジェクトが中断していたのであった。

コレは単純に「単三電池の幅」にA4のレポート用紙を縦に裂き、クルクルと巻いただけのものであるが、中心にちょっと太目の電線を通して、その先にネジをハンダ付けすれば、立派な「擬似電池」になるのである。その際、鍋ネジと皿ネジを利用すると。ちょうどプラス極とマイナス極っぽい形状になるし、我ながらとてもナイスなアイデアである。

やりたいコトは、コレを利用してコンセントからデジカメに3Vを供給するコト。オイラの愛用のデジカメは専用の角型リチウム充電池のほか、エマージェンシー用に単三電池が利用できるようになっているので、その特長を利用するのだ。ちなみに、デジカメの底には3.8Vの2W、専用充電池には3.7Vの1800mAhという記載がある。そうなると3Vよりちょっとくらい電圧が高めでも問題はなさそうである。

しかし、手元には3.3VのACアダプタがない。あるのは、以前にプリンタ用に正負を逆転してしまっている危険な5VのACアダプタと……以前に別の用途で購入したUSBハブに付属していたコッチも5VのACアダプタ。こいつらから3Vを作り出すしかない。例のプリンタにはあの後サッパリ通電していないが、せっかく改造したACアダプタを壊してしまうのは気が引けるので、USBハブ用のACアダプタの方のジャックをφ2.1mmの標準ジャックに付け替えて利用することにする。

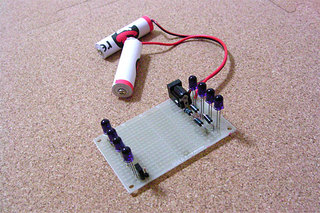

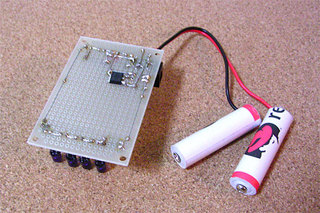

めんどーなので、ダイオードで降圧してやれ……と、ジャンク袋からゴツ目のダイオードを3本取り出した。0.6Vが3本で1.8V。5V-1.8Vで3.2Vという、見え透いた魂胆である。ちょっとテストしたら、電圧降下が低めだったので、ダイオードを4本に増やす。デジカメの3.8Vで2Wというのが最大消費とすると、最大電流は526mA……しかし、このゴツさならそれに見合う損失容量を持っているだろう。なお、ダイオード4本を空中配線する勇気はないので、前回モノの見事にコケた赤外線照明装置の基板を流用することにする。別に照明装置として併用するつもりはない。単にACアダプタのジャックが既に付いているから、というだけの理由である。

擬似電池のお尻側をホットボンドで固めて、デジカメに入れる。いざ、電源オンッ!! ……あれ? 一瞬LEDが点灯したものの、そのまま沈黙……や、やばい……デジカメを壊したか!? こりゃ次期デジカメとしてGR-Degitalを買わなきゃならないか!? 微妙に喜びつつ、アワてて正規の充電池に入れ替えてデジカメの稼動を確認する……よかったぁ、壊れてない……ちぇ(?)。

正しく電圧が供給されているか確認しようか。再度、擬似電池をデジカメにセットし、供給電源を確認する……こりゃ、アカンわ……2Vを切っとる……そっか、大電流が流れると、ダイオードの電圧降下は大きくなるんだな。こんなに不安定ではちょっと使えん。

どうしようか……と、部品箱をひっくり返したら、表面実装用の3.3Vの3端子レギュレータが出てきた。なんだ、コレを使えばいいんじゃんか……にしても、最近、手元の部品だけで大概の工作が賄えるようになってしまっているなぁ……そりゃ、秋葉に行く回数も減るワケだ……と、ブツブツとツブやいているうちにサクっと完成。実は、このレギュレータの定格電流は500mA。上限ギリギリだ。しかし、デジカメ側とて常に500mAオーバを要求しているワケでもないだろう。レギュレータの絶対最大定格は700mAだし。

2017-07-22(Sat) RubyでFATを直接に扱う

先日より、ズゴックスピーカや、デンドロビウムスピーカが大活躍なのだが、これらがある意味で便利なところに「赤外線リモコンでダイレクトに選曲できる」という仕様がある。リモコンで「1」「2」「3」と連続的に押せば、すぐさま123曲目の再生を開始することができるのである。

以前にも書いたが、曲順はFATエントリ順、かつ、ディレクトリ後回し……といっても、パンピーには何を言っているのかわからないと思うが、ファイルシステムの仕組みがわかっていれば、むしろ扱いやすく、意図した曲順で再生させることができるという、合理的な仕様である。

だが、やっぱり数百曲もの曲順を覚えてはおけない……ので、FAT上の楽曲ファイルの曲目リストを演奏順に出力させるスクリプトでも作りたいのだが、Linuxでは普通に「ls」するとファイル名順にソートされてしまって、FATエントリ順は知ることができないのであった。

というわけで、RubyでFATアクセスライブラリを実装してしまうことにした……が、ほぼ実装を終わらせたあたりで「ls」に「-U」スイッチがあることに気づいてしまった。オマケに「find」でも似たような結果が得られることに……。

# ls -l /media/fat_microsd/

合計 38748

drwxr-xr-x 2 mitsu mitsu 4096 7月 22 11:34 fire

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 2747756 7月 22 12:02 honoten.mp3

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 4102571 7月 22 12:02 mazeruna.mp3

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 344806 7月 22 12:02 radio_taiso0.mp3

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 2044750 7月 22 12:02 radio_taiso1.mp3

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 1784240 7月 22 12:02 taiso_vocal2.mp3

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 24089369 6月 21 22:37 track06.cdda.flac

-rw-r--r-- 1 mitsu mitsu 4540718 7月 22 12:03 turn_a.mp3

drwxr-xr-x 2 mitsu mitsu 4096 1月 27 22:28 walkure03

# fatman /dev/sdb1

-rwxr-xr-x 344806 2017/07/22 Sat 03:02 radio_taiso0.mp3

-rwxr-xr-x 2044750 2017/07/22 Sat 03:02 radio_taiso1.mp3

-rwxr-xr-x 1784240 2017/07/22 Sat 03:02 taiso_vocal2.mp3

drwxr-xr-x 0 2017/07/22 Sat 02:34 fire

drwxr-xr-x 0 2017/01/27 Fri 13:28 walkure03

-rwxr-xr-x 2747756 2017/07/22 Sat 03:02 honoten.mp3

-rwxr-xr-x 4102571 2017/07/22 Sat 03:02 mazeruna.mp3

-rwxr-xr-x 4540718 2017/07/22 Sat 03:03 turn_a.mp3

-rwxr-xr-x 24089369 2017/06/21 Wed 13:37 track06.cdda.flac# fatman -x /dev/sdb1

892744 Clusters free

Path name "0:/"

Bin* "0:RADIO_~1 .MP3" '17/07/22 SAT 03:02 344,806

Bin* "0:RADIO_~2 .MP3" '17/07/22 SAT 03:02 2,044,750

Bin* "0:TAISO_~1 .MP3" '17/07/22 SAT 03:02 1,784,240

Dir* "0:FIRE . " '17/07/22 SAT 02:34 0

Dir* "0:WALKUR~1 . " '17/01/27 FRI 13:28 0

Bin* "0:HONOTEN .MP3" '17/07/22 SAT 03:02 2,747,756

Bin* "0:MAZERUNA .MP3" '17/07/22 SAT 03:02 4,102,571

Bin* "0:TURN_A .MP3" '17/07/22 SAT 03:03 4,540,718

Bin* "0:TRACK0~1 .FLA" '17/06/21 WED 13:37 24,089,369思い返せば、1984年夏に初のマシンであるローズレッドの無印X1を買ってもらい、しばらくしてミニ(5インチ)フロッピーディスクドライブCZ-503Fを入手したその日に、友人からもらったFATの破損したシステムディスクをディスクエディタで復旧させたのが、FAT構造との初めての出会い(?)だったっけなぁ。

# fatplaylist -f /dev/sdb1

1: Various: ラジオ体操の歌

2: Various: ラジオ体操第一、第二

3: Various: 腰痛体操

4: Various: 炎の転校生

5: Various: 混ぜるな危険

6: Various: ターンAターン

7: テレビ朝日 アニメソング Gold: 06:キャプテンハーロック

8: LET'S FIRE !!: 07:SEVENTH MOON

9: LET'S FIRE !!: 04:REMEMBER 16

10: LET'S FIRE !!: 08:SUBMARINE STREET

11: 03:ワルキューレがとまらない: 07:GIRAFFE BLUES ~Kaname Solo Requiem~

12: 03:ワルキューレがとまらない: 06:僕らの戦場 ~Mikumo Solo~

13: 03:ワルキューレがとまらない: 05:ダイアモンド クレバス ~Mikumo Ver.~

14: 03:ワルキューレがとまらない: 01:ようこそ! ワルキューレ・ワールドへ

15: 03:ワルキューレがとまらない: 08:ワルキューレがとまらない

16: 03:ワルキューレがとまらない: 02:涙目爆発音 ~with Claire~

17: 03:ワルキューレがとまらない: 04:僕らの戦場 ~Freyja Solo Edition~

18: 03:ワルキューレがとまらない: 03:星間飛行 ~Freyja Ver.~# fatcat /dev/sdb1:/radio_taiso0.mp3 | hexdump -C

00000000 49 44 33 03 00 00 00 00 03 76 54 50 45 31 00 00 |ID3......vTPE1..|

00000010 00 05 00 00 00 56 2e 41 00 54 41 4c 42 00 00 00 |.....V.A.TALB...|

00000020 09 00 00 00 56 61 72 69 6f 75 73 00 54 49 54 32 |....Various.TIT2|

00000030 00 00 00 13 00 00 01 ff fe e9 30 b8 30 aa 30 53 |..........0.0.0S|

00000040 4f cd 64 6e 30 4c 6b 00 00 54 43 4f 4e 00 00 00 |O.dn0Lk..TCON...|

00000050 09 00 00 00 56 61 72 69 6f 75 73 00 54 59 45 52 |....Various.TYER|

00000060 00 00 00 06 00 00 00 31 39 37 30 00 54 52 43 4b |.......1970.TRCK|

00000070 00 00 00 05 00 00 00 33 2f 36 00 00 00 00 00 00 |.......3/6......|

00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|

:パッケージを置いておく。

2018-07-22(Sun) ひさびさにフェス参加

以前よりマッチングでハイドラントと遭遇する状況が少なくなっている様子から、さらにハイドラントの使用者は減少している気がするが、それも当然な気がする。この武器を使うと、少々多めにキルしようが、塗れなさすぎて、バトルの勝敗にまったく影響しないのだ。キルレ2以上という程度じゃ話にならない。

ガチマッチでは、フットワークが悪すぎて、ガチホコ、ガチアサリでは使いものにならない。さすがにハイドラントを愛しているオイラでも担がないくらいに救いがなさすぎる。それもあって、未だにA帯をウロウロしている。

というわけで、ハイドラントを楽しむには、徹底的にキルして、キルして、キルしまくるほかないのであった。バトルの勝敗とは別に、10キル未満は負け、10キル以上2デス以下でトップキルを叩き出したら勝ち、と思うようにしたらちょっと楽しくなってきた。

■ 伍玖肆 [ダミー電池の製作方法は真似しようと考えてます(^_^;) しかし上手に紙を巻いてますねー 中々綺麗には巻けないもので..]

■ kosi [はじめまして、大阪のkosiと申します。 わたくしもデジカメ(リコー社)の連続測定をしようと思いまして、 ネットを徘..]

■ フルタニアン(管理者) [数回で電源が落ちてしまう、ですか。 読んでの通り、何をやるにもジタバタな私ですので、単に岡目八目な意見として受け取..]

■ kosi [こんにちわ。 わざわざありがとうございます。 ・数回に、規則性はございません。 ・電流が多く流れるときに電圧を測定..]

■ フルタニアン(管理者) [見ての通り、私は表面実装のレギュレータで済ませましたが、定格ギリギリなので、結構、熱くなってた気がします。 死ぬほど..]

■ kosi [こんにちは。 おっしゃるとおり、熱保護回路が働いていたようです。 大きなヒートシンクにアルミの蓋を連結してやるとうま..]