SVX日記

2004-08-29(Sun) シリアルポート切り替え機+α「EX232CP」製作開始

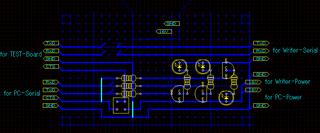

まず、最低限必要と思われる機能は、スイッチによるシリアルポート切り替え機能である。PCの背面に作成予定の自作アイテム「EX232CP」をシリアルケーブルで接続、その右側に秋月のライタ、左側にテスト基板を接続、スイッチひとつで「プログラム書き込み」と「テスト基板動作確認」ができるようにするのである。

ただ、それだけでは面白くないので、電源供給機能もつけてしまおう。現在、私の愛用のPCであるメビウスノートは純正のACアダプタが壊れ、富士通のLOOXのアダプタをプラグだけ変換して、そのままつなげている(0.8Vほど足りないのだが動作に問題はない)。このアダプタは16V出力なので、これを秋月のライタにも供給してやり、コンセントの数を稼いでしまうのである。カタチ的には、アダプタのプラグを「EX232CP」に接続、そこから「メビウスノート」と「秋月のライタ」に電力を供給するのである。

最後に、テスト基板へのCTS経由の電力供給を、PCのシリアルポートからだけでなく、アダプタから直接供給できるようにもしてしまおう。PCのシリアルポートからの電力はあまりハデに使うことができない(規格によると500mAとあるが、実際はLEDを数個がギリギリである)ので、これによりテスト基板の電源も不要にしてしまうのである。これは、本来のCTSと直接供給との切り替えができるようにする必要があると思われるが、開発対象によって開発中に頻繁に切り替えるものではないので、ピンヘッダによる切り替えとしよう。なお、16Vを直接ぶっこむのはマズい(昨日書いたように仕様では上限が15V)ような気もするので、そのうち3端子レギュレータで減圧できるようにするため基板にスペースを空けておけばいいだろう。

ざっと、手持ちの部品を物色して、上記の写真の部品を集めた。回路設計はまだしてないので、電子部品はまだである。上左から、9PINのガワ、LOOXメビウス変換プラグ(利用中)、加工済みケース、ケースの残り、秋月のライタ用のアダプタプラグ、切り替えスイッチ、加工済みのユニバーサル基板、ネジ一式、9PINのメス、オス、ガワ付きのオス(再利用)、である。

ケースは100円ショップで4個100円のものである。秋月の基板を削らないと入らないのがアレだが、サイズがちょうどよく、半透明なのでLEDを外部に出す必要もなく、柔らかい材質で加工しやすく、なんといっても1個25円と安い。おまけに、開けやすさバツグン、しっかり保存、汚れを落としやすい角丸型で、電子レンジ加熱、冷凍保存OK(と書いてある)のニクいヤツである。

2015-08-29(Sat) 鈴鹿で恒例のSUPER GT観戦

今年も恒例のようににSUPER GTの予選日に観戦に行った。昨年と今年の最大の差は、ウチのガキがRAYBRIGのラジコンでタミヤグランプリに参戦した都合で、明らかにひいきのチームが存在しているということだ。

早朝6時に出発。かなりの雨だったが、予報通り、現地に着いた頃にはやんでいて、曇っているのでまったく暑さを感じない。これは楽だ。例によって、ガキのお気に入りポイントである、S字の上に極小のテントを張る。

レース中、小学生向けに「コチラレーシング×NSXサーキットインスペクション」という、NSXに乗ってコースを一周という無料イベントがあったので、競争率高いだろうなぁ、と思いつつ申し込みブースに行ったのだが、アッサリと整理券が取れてしまった。乗るのはガキのみだが、これはラッキー。

その後はショッピングブースで買い物。といっても、ガキがチョロQを買うのに付き合いつつ、ガキにRAYBRIGのキャップを買ってやったくらい。キャップは妙に高いので躊躇したが、ガキの着用頻度は高いし、タミヤグランプリ参加にもピッタリだし、まぁ、いいか。

遊園地で少し遊んで「NSXサーキットインスペクション」の参加のため、GPスクエアに戻るが、どういうイベントか判然としないまま、連れられてグランドスタンド下へ。ほどなく、十数台のNSXがやってきた。普通にナンバが付いていて、運転しているのは、普通のおじさん……に見える。いったい誰? 有志のNSX乗りの方々なのだろうか。

2023-08-29(Tue) Maveでデジタル署名付きメールを送信する

自作のメーラであるMaveに電子署名(S/MIME)機能を実装したい、というわけで、先の試行を経て、実装をするのである。

一応、MVCスタイル(Model/View/Controller)で記述してあるので、それに沿って実装する。といっても、署名とは、つまり添付ファイルの一種なわけで、ファイルを添付する処理を実行後に、さらに署名を添付する処理を実行する形になる。

MaveControllerの送信直前のファイルの添付処理の直後に、署名の添付処理を追加。MaveAccountモデルに、証明書ハンドリング処理を追加。MaveFolderモデルに、下書きメールを署名付きメールに上書きする処理を追加。MavePseudoMailモデルに、下書きメールから署名付きメールを生成する処理を追加。

diff --git a/mave.config.sample b/mave.config.sample

@@ -27,6 +27,9 @@ account[:POP_KEEP_TIME] = 24 * 60 * 60 # サーバに残す時間(秒)

account[:SMTP_SERVER] = 'smtp.example.com' # メール送信(SMTP)サーバ

+account[:PKCS12] = 't-yamada.p12'

+account[:PKCS12_PASSPHRASE] = 'yamada_p12_passphrase'

+

# インポート設定

#account[:IMPORT_COMMAND] = %Q!/usr/bin/find /home/old_user/mave.mails -name '*.eml' | grep -E '/Inbox/' | sed 's/\\/.*\\//& /'| sort -k 2 | sed 's/ //'!

diff --git a/mave_controller.rb b/mave_controller.rb

@@ -310,7 +310,8 @@ class MaveController

}

@models[:STATUS].log(['rcpt to=%s', rcpt_to.inspect]) if(debug = false) # 送信先のデバッグ

outbox_folder.enclose_attachments(mail) # 必要なら、メールに添付ファイルを入れ込む

+ outbox_folder.attach_sign(mail, account) # 必要なら、メールに署名する

result = smtp.ready(account.mail_from, rcpt_to) {|fw|

mail.header_each(nobcc = true) {|line|

fw.write(line + "\r\n")

diff --git a/mave_models.rb b/mave_models.rb

@@ -189,6 +189,7 @@ class MaveAccount < MaveBaseModel

attr_reader :smtp_server

attr_reader :import_command

attr_reader :hash_id

+ attr_reader :pkcs12

def initialize(params)

super

@@ -220,6 +221,8 @@ class MaveAccount < MaveBaseModel

@smtp_tls_verify= @account[:SMTP_TLS_VERIFY]

@smtp_tls_certs = @account[:SMTP_TLS_CERTS]

+ (it = @account[:PKCS12]) and @pkcs12 = OpenSSL::PKCS12.new(open(it).read, @account[:PKCS12_PASSPHRASE])

+

@import_command = @account[:IMPORT_COMMAND]

@hash_id = Digest::MD5.hexdigest(@account[:USER_ADDRESS])[0, 8]

@@ -1134,6 +1137,23 @@ class MaveFolder < MaveDirectory

@dirty += 1 ####

end

+ #------------------------------------------- MaveFolder ----

+ #

+ # メールに署名する

+ #

+ def attach_sign(source_mail, account)

+ return unless(account.pkcs12)

+ halfname = create_mailfile {|fh| # 一時ファイルに書き出す

+ MavePseudoMail.new({:CONFIGS => @configs, :MODE => :SIGN, :MAIL => source_mail, :ACCOUNT => account}).pseudo_each {|line|

+ fh.write(line + "\n")

+ }

+ }

+ mail = MavePseudoMail.new({:CONFIGS => @configs, :FILE => (xmail = File.new(path + '/' + halfname))})

+ overwrite_mail(xmail, source_mail)

+ delete(halfname) unless(RUBY_PLATFORM =~ /i.86-mswin32/) ####

+ @dirty += 1 ####

+ end

+

#------------------------------------------- MaveFolder ----

#

# 任意の内容のメールを内部生成する

@@ -1723,6 +1743,7 @@ class MavePseudoMail < MaveMail

:VIEW => method(:view_message_each),

:VIEW_RAW => method(:view_raw_message_each),

:ENCLOSE => method(:enclose_attachments_each),

+ :SIGN => method(:attach_sign_each),

}

@each_func = @formtype[params[:MODE]] || nil

@through_date = params[:THROUGH_DATE]

@@ -2135,6 +2156,46 @@ class MavePseudoMail < MaveMail

yield("--#{boundary}--")

end

+

+ #--------------------------------------- MavePseudoMail ----

+ #

+ # 署名付きメールの作成

+ #

+ def attach_sign_each

+ data = ''

+ @mail.header_each {|line|

+ data << (line + "\n") if(line =~ /^Content-Type:/)

+ data << (line + "\n") if(line =~ /^Content-Transfer-Encoding:/)

+ } if(@mail)

+ data << "\n"

+ @mail.raw_body_each {|line|

+ line =~ /^This is a multi-part/ and next

+ data << (line + "\n")

+ } if(@mail)

+ pkcs12 = @account.pkcs12

+ pkcs7 = OpenSSL::PKCS7.sign(pkcs12.certificate, pkcs12.key, data, [], OpenSSL::PKCS7::DETACHED)

+ smime = OpenSSL::PKCS7.write_smime(pkcs7) # 署名付きメール(crlf, lf が混じっている)

+

+ @mail.header_each {|line|

+ if(line =~ /^(\S+?):/)

+ header = $1.downcase

+ if(header == 'mime-version')

+ # smime 中にあるので捨てる

+ elsif(header == 'content-type')

+ # smime 中にあるので捨てる

+ elsif(header == 'content-transfer-encoding')

+ # マルチパートになるので捨てる

+ else

+ yield(line); header = false

+ end

+ else

+ yield(line) unless(header)

+ end

+ } if(@mail)

+ smime.split(/\r?\n/).each {|line|

+ yield(line)

+ }

+ end

end

#===============================================================================自分で言うのも何だが、エラく美しく追加できた。既存のコードの修正は一切なく、最初から用意されていた実装すべき場所に、必要なコードを加えただけ、という感じ。実に気分がいいなぁ。これも、たぶん使わないんだけど。

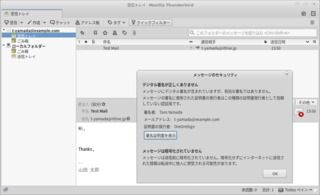

実装が終わったところでテスト。テストは、ちゃんとS/MIMEが実装されているメーラを使って行う。手元のFedoraに標準添付のThunderbirdだ。Maveから送信して、Thunderbirdで受信させる。

署名付きのメールを受信すると、封筒マークに赤い×が付いたアイコンが現れ、それをクリックすると「デジタル署名が正しくありません」「メッセージは暗号化されていません」と出る。だが、どちらも期待通りだ。前者は、オレオレ認証局による署名だから、信頼されていないという意味だし、後者は、そもそも暗号化を実装していないし、実装するつもりもないから。

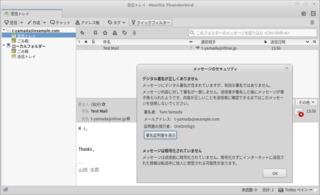

署名の実装自体が正しいことの確認に、本文を改ざんしてみた。すると「メッセージ内容に対して署名が一致しません」と出る。これも期待通り。逆に言えば、改ざん前の状態では正しく署名されていた、ということになるから。

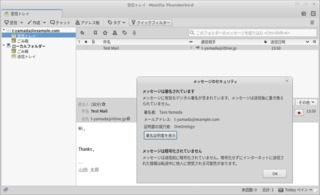

オレオレ認証局の証明書をThunderbirdに追加するとこうなる。封筒マークから赤い×が消え「メッセージは署名されています」となる。これが正しい状態だ。認める認証局が署名した相手からのメールで、本文も改ざんされていないことが保証された状態。