SVX日記

2004-09-01(Wed) メビウス、半復活

仕事から帰って、すぐに状態を確認してみた……が、うーん、どう分解していいのかもわからん。と、そこで思い出した。このメビウスMN-7860、実は台湾のMitac5031のOEMで、そっち方面からオンラインサービスマニュアルを入手していたのだった。早速ファイルを開いてみると、なるほど、ネジの外し方など全て説明してある。早速、ネジを隠しているゴムを取り除き、ネジを外す……が、そこからまったく外れん。結局、ムチャして1箇所ツメを折ってから、ようやく外し方がわかった。ちゃんとツメの位置もサービスマニュアルに書いておいてほしいなぁ。トホホ。

ヒンジ部が露出したので、状態を確認してみる。なるほど。LCDパネル側の金属製のプレートが、本体側の多板摩擦クラッチ付きのシャフトで貫かれている構造なのだが、プレートがブチッと破断してしまっている。しかも、LCDパネル側にプレートを固定している雌ネジが1箇所ポロッといっている。プレートは3箇所でLCDパネルに止まっているのだが、根元の雌ネジが折れたため、金属性プレートに負荷が転嫁され、プレートが逝ったらしい。

とりあえず対処として、ヒンジ側の折れたプレートを取り除くことにした。PCを閉じようとすると、ヒンジ部分が膨らむのは、このプレートが固着していることに起因するのだ。スパナで袋ナットを外し、プレートの破片を取り除く。取り除いたところで、とりあえず治しようもないので、そのままパネルの枠を元に戻してみたところ、左側のヒンジはグラグラするが(ヒンジを取り除いたのだから当然だ)、キチンとフタが閉まるようになった。というか、片方しか支えがなくなったのだからフタが閉まりっぱなしになって当然なのに、右側のヒンジだけで十分にパネルが支えられてしまう。これはつまり多板クラッチが重すぎて、それで破断したということではないのだろうか? すると、現在残った右側のヒンジにもかなり力がかかっているということになる。いずれにせよ、このままだといずれ右側も同じ事態になる可能性は高そうだ。

以下がその破断したプレートである。取り付けの場所柄、補強材を入れてつなぐわけにもいかず、ハンダでつないでも強度は足りないだろう。自分でイチから作れるほどの工具もないし、これは補修部品を当たるしかない。明日の朝にでもシャープに電話だな。

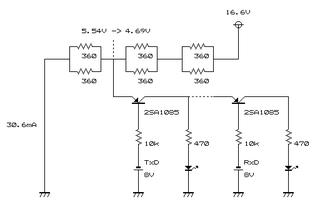

これは、PCからの通信電圧が±8Vに対して+16Vをブツけてしまったため、トランジスタがオフにならないのが原因なのである。RS-232Cの仕様としては最低±3Vもアリということなので、対処としては+16Vを+3Vに減圧してトランジスタのエミッタに供給してやればいいことになる。で、この3Vをどうやって作り出すか。手元には5Vの3端子レギュレータはあるが、3Vのものはない。そもそも、3Vにしてしまうと、LEDの最低駆動電圧もアヤしくなる。それに、たかがLEDのために3端子レギュレータを使うのももったいない。

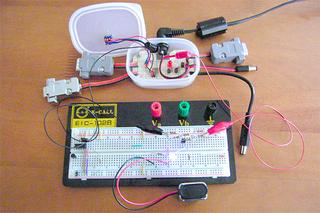

単純に抵抗で分圧して、それを供給するのである。360Ωの抵抗なら手元にタップリあるのである。やたら抵抗を束ねているが、下流側は180Ωを作るため、上流側は1/4Wという定格を超えないためである。で、さっそくプレッドボードに組んで動かしてみる。

2006-09-01(Fri) 胃カメラ呑んでデュアルする

先日、人間ドックを受診した。結果は……健康すぎるほど健康ッ!! ただひとつ「中性脂肪」が基準値「以下」であることを除いてだ。ここ1年で体重を70キロオーバから、徐々に65キロアンダーまで落とした甲斐もあったのかな? なにしろ、何の問題も……

……と、いいたいトコロだが、実はひとつ大きな問題が……胃のレントゲン写真に「隆起」が発見されたらしいのだ。オイラの職場は巨大なので、その中の医療施設はちょっとした病院並みなのだが、そこの健康相談室で、先生からジカにレントゲン写真をマウスカーソルで指しながら、その「隆起」について説明してもらったから間違いない。素人目には、よくわからなかったが。

一方で、素人目にちょっと面白かったのが、カルテの記載。人間ドックでは、見落としの確率を減らすために、3人の先生が個別に所見を述べるシステムらしく「隆起」「隆起」「問題なし」と3つの所見が並んでいた。まるでボクシングの判定である。で、どうやら2vs1で「勝者、隆起ッ!!」ってコトになったようだ。

とゆーわけで、今日の胃カメラである。正直、すっごく憂鬱……ではなくッ!! すっごく楽しみであるッ!! 自分の胃なんて見ようと思って見えるものではないし、ココ一番、腹が黒くないことを確認するよいチャンスでもある。単純にスゴく興味があるし。タダで受けられるなんて富士急のアトラクションよりイイじゃないか。

診療所に着くと注意事項の紙を渡された。なに? 喉を麻酔して、注射で息の根を……じゃなかった、胃の動きを止めるとな? へー、そんなコトするんだ。何事も体験しないとわからないものだねぇ。喉の麻酔は注射でなく、喉の粘膜から3段階で行う。まずは、うがいだ。嫌ったらしいオレンジ色の液体でガラガラする(以下はイメージ写真、実はイッペイの風邪薬)……と、舌先の感覚がヘンになってきた。舌全体を焼けずったような……ん!? 喉の感覚もヘンだ……ツバが呑み込めない。呑み込めないのか、呑み込んでいるのに自覚できないのか?

なんだか、セキがでるような、非常な不快感……ネコのようにゴロゴロと喉を鳴らしつつ、しばらく待機……していると、今度はネトっとした2段階目の麻酔薬を喉に吹き付けられた。オマケに、胃の動きを止める注射を射たれる……妙に痛いぞ……ゴロゴロ……ゴロゴロゴロ。

いま水と飲んだらムセて噴水になるだろうな……などと考えていたら、ようやく内視鏡室に呼ばれた。ベッドに横になると目の前にはモニタがッ!! やったッ!! コレを楽しみに来たんだもんねッ!! 床の一部が映っている……ということは、ココにプラプラしているのがカメラだな……チョイとイジったら、看護婦さんにクスリと笑われた。

「余裕があったらモニタを見てるといいですよ」……って、そりゃ、そのために来たんですからッ!! プローブが口に入ると、ベロ、奥歯、アッという間にその奥へ、ココで「オぇっ」となるが、その後はさほどの違和感はない。おぉ、なんだ!? 尻の穴のようにツボんでいる場所があるぞ!? コレが胃の入り口なのか!? おもしれぇ!!

自分でプローブを操作していないので、カメラがどのヘンを映しているのか見当がつかないが、印象的だったのは海面のように不規則な網状の組織。どうも胃の表面らしい。ヌメっと、ツルっとしているかと思っていたので意外だった。脳ミソの表面ようなウネウネした模様をしていた。ただし、凹みでなく凸状だ。オモシロいね、コリャ。なんだか「沙羅曼蛇」な感じだといえばわかってもらえるだろうか(わかる人には……以下、イメージ映像)。

常に「オぇっ」となりつつも、文字通り「自分の内面を見つめる」コトを楽しんでいると早くも終了。即座に結果を告げられた……結果、何でもないそうだ。むしろ、キレいな胃だとホメられたくらい。オイラは、ちょくちょくスコッチを生でやっているが、そんな程度ではオイラの胃は平気なようだ。

しかし、診察が終わってもまだ喉はおかしい。ムセずに水が飲めるようになったら食事をしていいらしいのだが……トコトコと渋谷の「はなまるうどん」に向かう。ホントは久々に「ムルギー」に行きたかったんだが、金曜は休みなんだよなぁ、名古屋に帰る前にもう一度くらい食いたい……などと考えながら、うどん屋に着く頃には、いつしかツバを飲み込めるようになっている。

で、今日はエィっとばかりに「デュアル」してしまうのである。映画「UDON」に関係なく、オイラは10年程前から強烈なうどんファンなのだが、そのキッカケは出張先の香川で食べた「小懸家」にサカノボる。ソコで食った「しょうゆうどん」のウマかったコトッ!! 基本的には単なる冷やしうどんなのだが、コシが最高なのである。ヒトクチ目はこんなにコシがあったら食いにくいじゃねーか、っつーくらいの印象だったが、これがウマいったらないのだ。

残念なのは、店が四国であるコト。ちょっと昼飯を食いに行くというワケにはいかない。しかし、長らく東京でも食えないかと思っていたトコロ、ほぼ同様のうどんを食える場所を見つけたのである。それが「はなまるうどん」だ。安いからといってココのうどんをバカにしてはイケない。オイラ的にはかなりのクオリティだと思うぞ。何度もそこかしこの店で食っているがバラつきもほとんどない。いつも間違いなく単にウマい。

ただ、難点はサイズが「小」「中」「大」の3サイズしかないこと。オイラは決まって「しょうゆうどん、冷やし、大+からあげ」を頼むのだが、大でもちょっと物足りないのだ。そして胃カメラに備え、昨晩から何も食っていない今日こそ、どかーんと4玉を食ってやるのである。つまり、ひとりで「中をふたつ頼む」という暴挙に出てしまうのである。

「小」が1玉で約200円「中」が2玉で約300円「大」が3玉で約400円なので「中をふたつ」だと約100円のロスが生じるがやむをえまい。ちょっとテレながら店のオヤジに「オヤジ、しょうゆうどん、冷やし、中、ふたつくれ」と告げる。すると、すかさず「ひとつで十分ですよ」「いや、ふたつだ」「ひとつで十分ですよ、わかってくださいよ」というやりとりが始まった……りはしなかった。ちょっと驚いた顔をされたが、フツーに出てきたよ、デッカード。

2012-09-01(Sat) 愛着の過去未来

ただし、SVXの場合、無用にATをガチャガチャやることは「硝子のAT」にカンナをかけていることと同義だ。ハンドブレーキとアクセルワークを駆使して目的地に向かう。ある意味、限界走行だぜぇ……まったく笑えん。

どうにか、スバルに到着。たぶんオルタネータだとコメントしつつ、引き渡して「歩き出す」……クソ。帰りが徒歩って、悲しすぎるわ。と、目の前を試乗車のBRZが横切る。こんな時だけに、ぜんぜん心躍らないどころか、絶対に買うかボケ、と思ってしまう。でも、どう考えたって、そう思ったって無理はない状況だ。

さて、地下鉄の吹上まで歩いて、上前津へ。今日は、なんとなく、万年筆というものを使ってみたくなって、栗田商会に来たのだ。

そもそも、いままで「ハイテックCコレト」を愛用していたのだが、どうにも軸が貧乏クサいのがイヤだった。ペンを胸に挿しておくこと自体がダサいという意見もあろうが、オイラの場合、利便の面から胸に挿しておくことは絶対条件なのだ。しかし、透明プラの軸のダサさったらない。

一応、人気の高まりを受け、何種類か高級軸も出ているのだが、それはそれとしてダメなのだ。なんというか「色を選択するという押し出す機構」自体が高級感を演出をスポイルするのだと思う。おそらく、18金の高級軸をあてがったとしても、不釣り合いな印象から逃れられないような気がする。

しかし、考えてみれば、ほとんど「ベビーピンク」しか使っていない自分に気づいたりする。ちょっと少女趣味なオイラは、赤とかピンクとかが好きなのだが、もしかして、ピンクのインクが出るのならば、別にどんなペンでもいいんじゃないか? と、思い始めた。

高級なペンと言えば、万年筆だ。かなり雰囲気のある筆跡になるのもいい感じだ。果たして、ピンクのインクはあるのか? ちょっと調べたところ「色彩雫」なんていう製品が出ている。こりゃ、スゲェ。単に「様々な色を揃えました」ではなく「筆記に適した色系統を中心」に、ほとんど区別の付かないような類似色まで余すことなくラインナップされている。

というような経緯で、栗田商会に来た。恐ろしいことに、文具屋のくせに、地上8階建てのビルヂングである。予期せず大バーゲンセールをやっているのはラッキーかもしれない。そそくさと、万年筆売り場に行く。一から十まで置いてあるような、過剰なラインナップではないが、期待通り、一通りの品揃えはある。「色彩雫」も、全色のサンプルがある。

気になるのは大バーゲンの「4割引」だ。万年筆って、元が高いから、4割も引いたら、エラい額の値引きになってしまう。思わず、心配になって、店員さんに確認してしまう。はい、そうですか。申し訳ありませんか、一部は「3割引」になってしまいますか……って、十分だっつーの。

思わず、パイロットの「プレラ色彩逢い(赤、F:細字)」、プラチナの「プレジール(赤、M:中字)」と「プラチナ用コンバーター」、それに「色彩雫(秋桜:コスモス)」を衝動買いしてしまった。本当は、帰宅してから、ねっとりと考え直して、アマゾンで購入するつもりだったのに。だって、xxxx円も安く買えるのだものなぁ。フツーの大学ノートもオマケにもらえたし。プラチナムカツク……じゃなくて、プラチナうれしい……しかし、気がつくとダサいハズの透明プラ軸の筆記具を増やしただけのような気も……ま、いいか。

2023-09-01(Fri) Maveでデジタル署名付きメールを検証する

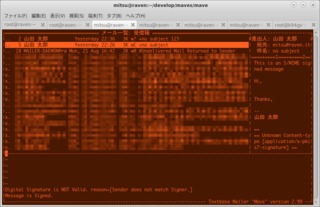

Maveでデジタル署名付きメールを送信できるようになったら、当然、デジタル署名付きメールを受信できるようにもなるべきで、つまりそれは、メールの署名を検証する機能の追加である。

+ #--------------------------------------------- MaveMail ----

+ #

+ # メールの署名を検証する

+ #

+ def verify_sign

+ sender = (from =~ /(.*)<(.+)>/ ? $2 : from).strip

+ if(@header['Content-type'] =~ /^multipart\/signed/)

+ begin

+ pkcs7 = OpenSSL::PKCS7.read_smime(File.open(path).read)

+ addrs = []; pkcs7.certificates.each {|cert|

+ cert.subject.to_a.each {|name|

+ name[0] == 'emailAddress' and addrs << name[1]

+ }

+ }

+ if(sender != addrs[0])

+ yield([_('Digital Signature is NOT Valid. reason=[%s]'), 'Sender does not match Signer.'])

+ folder.invalid_sign(sq)

+ elsif(pkcs7.verify(nil, @configs[:CERTS_STORE]))

+ yield([_('Message is Signed.')])

+ folder.valid_sign(sq)

+ else

+ yield([_('Digital Signature is NOT Valid. reason=[%s]'), pkcs7.error_string])

+ folder.invalid_sign(sq)

+ end

+ rescue

+ yield([_('Digital Signature Verify Error. reason=[%s]'), $!.to_s])

+ folder.invalid_sign(sq)

+ end

+ else

+ yield([_('Mail has no signature.')])

+ end

+ end署名を検証はpop時に行うようにし、結果は「@(添付あり)」の表示位置に押し込んだ。「C」なら署名が有効「?」なら無効だ。署名自体が添付ファイルではあるものの、添付ファイル付きの署名付きメールとの識別ができなくなるが、それはまぁよしとする。

pkcs12 = @account.pkcs12

- pkcs7 = OpenSSL::PKCS7.sign(pkcs12.certificate, pkcs12.key, data, [], OpenSSL::PKCS7::DETACHED)

+ pkcs7 = OpenSSL::PKCS7.sign(pkcs12.certificate, pkcs12.key, data, pkcs12.ca_certs, OpenSSL::PKCS7::DETACHED)

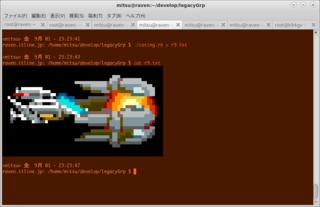

smime = OpenSSL::PKCS7.write_smime(pkcs7) # 署名付きメール(crlf, lf が混じっている)解像度がないのでややモザイク状にはなるものの、端末画面に画像を表示する「catimg」というプログラムは既に存在していて、だいぶ前に自ら使いやすいラッパーを作って便利に使っていた。つうか、そのエントリで既にMaveに組み込むアイデアについて記述してあるじゃねぇか。

そこでcatimgの出力を流用しようとしたがうまくいかない。つうか、そんなことやるよりcatimgのコード読んでスクラッチからRubyで書くべきじゃないか?と、思い直してコードを読む。ほほーん。そういう原理だったのか。

端末には「文字色」と「背景色」を24bitカラーで指定できるエスケープシーケンスがある。それを使えば「文字単位」でドット表示ができる。しかし、それだと縦長のドットになってしまう。そこで「▀」という「上半分塗りつぶし」文字を使えば「文字色」と「背景色」とで上下を塗り分けることができ、ほぼ正方形のドット表示が可能になる。単純な原理だが、発想がすごいな。実にmz-700っぽく、不可能はないっぽい。

require 'rmagick'

png_image = Magick::Image.read('r9.png')

w = png_image[0].columns

h = png_image[0].rows

(h >> 1).times {|y|

w.times {|x|

cs = []

c = png_image[0].pixel_color(x, y * 2)

cs << (c.red >> 8); cs << (c.green >> 8); cs << (c.blue >> 8)

c = png_image[0].pixel_color(x, y * 2 + 1)

cs << (c.red >> 8); cs << (c.green >> 8); cs << (c.blue >> 8)

print("\e[38;2;%d;%d;%dm\e[48;2;%d;%d;%dm\u2580\e[m" % cs)

}

puts

}2024-09-01(Sun) ガンプラ、もとい、プラガン完成

エラくデキのいい木製パズルではあったが、所詮は割りバシ鉄砲の延長……などと考えながら、あれこれと見ていると、マルシン工業という会社のコルト・ガバメントM1911A1が目に入った。それにしても組み立てキットで15,000円とは……子供の頃に作ったプラモデルの10倍する。まぁ、ギリ出せないこともないけどもなぁ……と、ホビー通販のサイトに見にいくと、どれも25,000円オーバ……なんでッ!? 転売か!? ……とか、思いながら流れ着いたYouTubeの動画で謎が解けた。

これ系の商品は何年かに一度、再販され、その都度に仕様が少しグレードアップし、値段も上がるものらしい。で、今回の上げ幅が1万円だと……つうか、オフィシャルサイトの情報が値上げ前ってのはどうなのよ……と、そんなことよりも重要なことは、これ系の商品は再販の都度ほぼ瞬殺されるものらしいということだ……買わなければ3年後……いやいや、それにしても25,000円て。

しかし、さっき観たYouTubeの動画がよくなかった。サラッと観た感じ、ほぼ実銃と同じ部品構成っぽかったのだ。いや、ゲームで経験した範囲の話ではあるけれども、実際のパーツを手で感じながら組み立てられるなんて、それこそが是非とも経験しておきたいことだったんだよなぁ……うーむ……うーむ……うぅーむ……うぅー……ポチッ……やっちまった。シルバータイプ。残り1点だったんだし、仕方がないのだ。それはね。仕方のなかったことなのだ。うん。

すぐに届いた。まずは、組み立て説明書を見ながら、部品が揃っているかの確認だけする。似たようなピンやスプリング部品が多いので、頭から順に組み立てると取り違えをしそうだからだ。しかし、この時点で驚愕。本当に、ほとんど実銃と同じ部品構成なのだ。本体はプラスチックだが、それ以外、ほとんどが金属パーツ。本体のプラスチックも恐ろしく硬質で、ステンレスを模したメッキも強靭。容易に削れたり剥がれたりしそうにない。すごく高価なだけのことはあるなぁ。

自分はカメラもシルバーが好きなので、今回の銃でもシルバーを選んだが、シルバータイプはメッキを施す必要上、ボディのパーティングラインを消す加工が済んだ状態になっているようだ。文句のない仕上がり。ちょっと値段が高いのはそのせいか。

何日か寝かせた後、意を決して組み立てを開始する。初っ端は、エジェクタの組み立て、という工程。実銃にはない部品。小さな金属板を、金属ボディのスリットに入れ、2本の金属ピンで固定する、というだけの工程なのだが……軽く1時間以上かかった気がする。

もともと部品の精度はあまり良くない、と聞いていたが、金属パーツは目視ではわからない程度……0.05mmでもズレていれば入らないものは入らないのだ。ノギスはそういう世界のためにある。結局、金属板の方をヤスリで削って対応したが、金属板だけに容易には削れてくれなかった。工作の経験は多いほうだと自負しているが、いきなり想定外の事態だな、これは。

その後も、ほとんどの工程で苦戦する。むしろ部品の精度が高すぎてピンが入らないともいえるのか。図面からは容易に読み取れないコツも必要だったりするし。しかし、本当にやりたかったのはこれなんだよ。どの部品がどのバネに作用しているのか、体感できるのだ。なるほどなぁ。

しかし、慎重にやっても間違ってしまう。トリガが引けなくてはやり直し、ハンマが落とせなくてはやり直し、終いにはスライドを組み込んでも動きがシブすぎる……気づくと2時半を回っていた。疲労は作業品質を落とすし、ゴリ押しに向かいがちになる。グっとコラえて明日に回そう。

翌日。再び夜更けに始動する。自分でも不思議なほどだが、もう一度、始めからバラしてからやり直したいほどに気力が復活している。まぁ、疲労というのはそういうものだよね。それなりに仕組みもコツも頭に入っているので、丁寧かつ着実に組み立てが進む。意外なほどサクサクと完成。昨晩、マトモに動かなかったスライドも、納得できる程度の手応えで動作するようになった。

思ったよりもズッシリとした重量。それでも実銃の半分くらいの重さらしいが、これはなかなかの存在感である。組立の時にちょっとイラついてプラのヘラでコジってしまった部分もあるが、プラスチックもメッキも想像以上の強度を持っていたので、目立ったキズにはなっていない。初めてのモデルガンであり、反省点も多くあるが、それにしては悪くないデキである。

5発の模擬実包を弾倉へ装填する。あー、なんだか思い出すなぁ。見たら日記に書いてあったわ。撃った射撃場のサイトも見つかった。実包の装填からやらせてくれたんだよね。よく覚えていないが「9mmと45口径を16発ずつ」って書いてある。空薬莢をもらって持って帰ってきたが、見つからない。16発ずつも撃ったかなぁ。45口径を16発も装填できるハンドガンなんてあるのかね。撃ち切ってもう一度、装填したっけ? 撃ったのはガバだった可能性も高いが、そこまで覚えてないなぁ。