SVX日記

2004-09-12(Sun) SVXエアコン修理

暑さも一段落したところで、しばらく棚上げにしてあったSVXのエアコン修理を決行するのである。なお今日の日記は、今後SVX乗りの方が自分でエアコン修理を行う場合の参考書になることも考えつつ書くつもりなので、そーゆーことで。

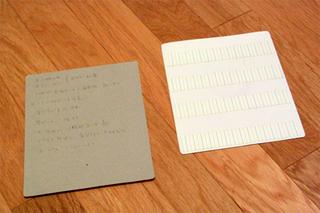

まず、厚紙を2枚用意する。1枚には先人より賜った作業手順の要点をメモしたもの。もう1枚は両面テープを4筋貼り付けたもので、外したネジを保持するためのものである。それと、ひととおりの工具を持ってSVXの元へGOである。私は冷たい麦茶も用意した。暑い日の日射病や脱水症状を防ぐばかりか、作業は長期戦になるので息抜きにもよい。なお、開始時刻は午前11時である。

ステアリング左側のコインホルダを外す。スキマにドライバを突っ込んで「うりゃ」とやると外れる。ちょっと怖いが、こんなところで怖がっていてはいかん。とはいえキズつけると悲しいので、できるだけ丁寧にやろう。コインホルダが外れたら同じ要領で、ステアリング右側のミラー操作パネル、デフォッガ&駐車灯パネルを外す。双方ともカプラを外して部品を分離するが、ミラー操作パネルはともかく、デフォッガ&駐車灯パネルはちょっと奥にカプラがあるので、ミラー操作パネルのあった穴からカプラ部分を引き出して外そう。根元を無理に外そうとすると壊れるぞ。

ミラー操作パネルの奥にはネジがある。このネジは足元の内装を止めているネジで外す必要がある。んが、私の場合は非常にカタく止まっていた。プラスネジの山があるが、ドライバではまったく歯が立たない。ヘタすればナメること確実。ここはゼヒともエクステンション付きのラチェットを用意してほしい(最後に紹介する)。かなり奥にあるのでスパナやメガネレンチではかなりオフセットのついたものでも届かないハズだ。私の場合1,000円の工具セットのラチェットを使ったが十分だった。安い工具も使いようである。

ステアリング左右のスイッチパネルを浮かせる。内側のスキマに指をつっこんで「えぃっ」とやる。以後、ステアリングは作業に応じて適宜上下に動かすことになるので、もっとも下に調整しておいて上下させるとよいだろう。この場合は下である。なお、スイッチパネルは浮かせるだけで外すのは後回しであるが、浮かせた下にあるネジを外す。左右2箇所ずつの4箇所のネジだ。ちゃんとさっき用意した厚紙に貼っ付けて「スイッチパネル脇」とか書いておくこと。

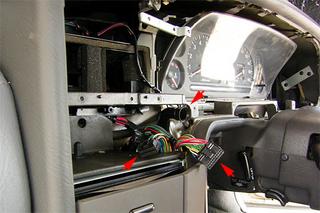

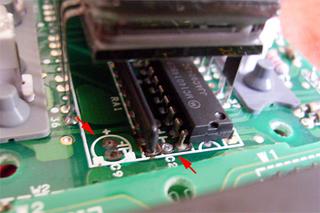

なお、外すときにケーブルに注意。左側の矢印はワイパ格納位置変更スイッチのカプラ、右の矢印は足元ライト用のカプラだ。内装を外しつつ、両方外して分離しよう。内装が外れたら、似たような金属の内装があるのでそれも外す。ネジ4本で止まっている。これもカタく止まっているので、ラチェットで外そう。場所が広いのでスパナやメガネレンチでもよいが、ドライバで挑戦するのは無謀である。

先ほど浮かすだけで放っておいたスイッチパネルのカプラを外し、スイッチパネルを取り外そう。カプラはかなり奥の方にあるので、ここは背面飛びの要領でガッと上半身を仰向けにステアリング下に潜り込ませるとよい。なおカプラを外しても安心せず、ケーブルの取り回しを覚えてから取り外すこと。何も考えずに外すと、後で取り付ける時に困るぞ。

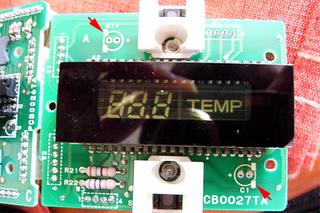

メータパネルの枠を外そう。矢印の位置に3本のネジが上向きに刺さっている形だ。外したら「ボコーン」と手前に引っ張って外す。ただし左側の時計にカプラがあるので、大胆に引っ張り過ぎないように。カプラが外れたら完全に分離できる。外すとかなりワイルドな外観になるが、ビビらず進もう。

エアコンユニット上の風の吹き出し口を外す。矢印のネジ2本を外して「ガチョン」と引っ張る。ネジ2本を外す時は慎重に。とっちらかってネジを奥に落としたりすると残りのSVXライフが気持ち悪いものになるぞ。なお、矢印で示したカプラは時計につながっていたカプラだ。長さの余裕を確認してパネル枠を外すときの参考にして欲しい。

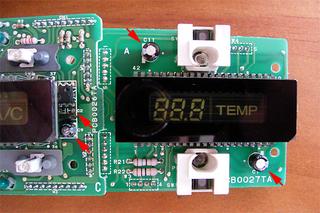

吹き出し口のフレームをズラす。下のネジを外し、上のネジを緩めてフレームを「ビヨーン」と横に向け、再び上のネジを締めよう。写真の傾き具合は足りないくらい。あとでエアコンユニットを外す時にジャマになるのでここで思いっきり横に向けておくとよい。フレームを横に向けたら、エアコンユニット上部の矢印のネジ2本を心静かに外そう。

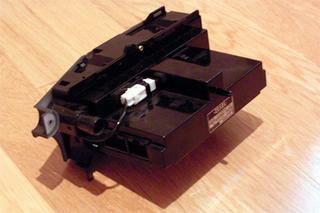

メンドーなことにエアコンユニットの下部はカーステのフレームと共締め状態になっている。そのココロは「カーステも外す必要がある」である。とりあえずカーステの枠は、下部のネジを1本外して引っ張れば外れるので、矢印部分の2本のネジを外そう(これは左右違う形状のネジなので注意)。ネジを外したら、あとは「うりうり」と気合でがんばる。私の場合はカーステを手前に軽く緩める程度で、無理矢理外すことができた。んが、あんまり無理するとカーステのフタにキズが付いたりするので注意。ここは自由研究とする。カーステを1度も外したことがない人は苦労すると思うが、ここはひとつ苦労しておこう。

エアコンユニットが浮いたらカプラを外して取り外すのだが、接続は矢印の3箇所。通常の電気配線のカプラが2箇所と、室内温度を得るためのチューブだ。チューブは引っ張れば外れるが、ここのカプラはカタい。ツメを外してもそう簡単には外れない。そう簡単ではないがバンガれば外れるのでバンガろう。

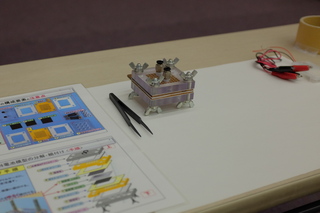

ここまでで車での作業は一段落である。外したネジは左の写真のとおり(左上のネジは私のSVXのみ)。似たようなネジはまったく同じネジである可能性もあるが、縁起物なので同じ箇所に戻すべきである。そのためにこの厚紙は非常に有用であろう。ちなみに現在の時間は12時半。SVXの前に立ってから1時間半である。さて、エアコンユニットを持って机上作業に向かおう。

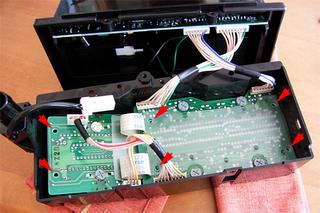

開いたら基板を止めている矢印の6箇所のネジを外す。基板は「ヘ」の字のように2枚がつながっている形状だが、大きい方の基板をずらすと、小さい方の基板を止めている最後の3本目のネジが現れるのでこれも外す。外すとパネル部分が分離する。なお、基板と裏ブタ部分は多くのケーブルとコネクタつながっているが、外しにくいコネクタなので私は外さずに作業した。外さないとコテでケーブルを焦がしがちなので外すに越したことはないが、必ずしも外すことはないだろう。

うひゃー、今まで聞いていた典型的な破壊モードとは違う壊れ方だ……。パネル裏の抵抗器のような形状をしたコンデンサ付近が腐食してしまっている。電解コンデンサにはこんな形状のものもあるんだ……などと感心している場合ではない。うーん、どうしよう。そんな部品の替えは用意してない。

悩んでいても仕方ないので、壊れた部品と替えのある部品を取り外そう。ハンダゴテを片手に裏から「オラオラ」と炙って部品を取り外す。典型的な壊れパターンはC9の電解液漏れであるが、これもあまりヒドくはないものの併発していたようだ。綿棒を湿らせてゴシゴシする。あまりキレイにはならないが、綿棒が多少黒くなったということは多少は落ちたということか。本来ここは無水アルコール等を使うべきだろうが、ウチにはそれに近いものはスコッチしかないので水を使った(かけがえのないSVXなので高いスコッチを呑ませても惜しくはないけど、そもそも無水ではないしな)。

外した部品である。左上がC9の電解コンデンサ。引っ張ったときに足が取れてしまったことからも、かなり腐食が進んでいたことがわかる。右のC1とC11はさほどダメージを受けている様子はないが、基本的に電解コンデンサは消耗品なので交換するに越したことはない。右下が懸案の電解コンデンサ。3本しか帯がないのでよくわからんが、茶、黒、オレンジなので1.0E3、1000uF? 1000pFか? まぁいいや(よくないが)。

とりあえず、事前に買っておいた替えの電解コンデンサを取り付ける。取り付けたのは、C9に22uF 16V 105℃ 高さ7mmと、C1とC11に10uF 50V 105℃ 高さ7mmである。先日書いたが、秋葉原ならラジオデパート2階の瀬田無線で入手できる(千石電商にもあった気がする)。背の高いものはボタンが引っかかってしまうらしいので、背の低いものを購入する必要があるのに注意だ。なお、今回交換に用いた部品はまったく同じスペックのものを利用したが、耐電圧が高い分については問題ないと思われる。電解コンデンサは容量が大きくなるほど「大きく」なり、耐電圧が高くなるほど「太く」なる傾向がある。よって、同じシリーズの電解コンデンサでも、22uF 16Vは背が高く、22uF 50Vは背が低いということがありうるのだ。その場合、22uF 50Vを利用して何ら問題はないと思われる。値段が若干高くなるが、差は10円くらいのものであろう(こういう部品は大量生産品に利用され、その場合10円もバカにならないために複数の耐電圧の製品があるのだが、少量使う我々には問題ない)。なお、私の購入した部品は1個40円、3個で120円であった。予備も買ったので240円であったが、駄菓子程度の値段である。うはうは。

……である。それでいいのかといわれればよくはないと答えるが、んなこといわれてもすぐに秋葉に買いにいけるほどヒマではないのである。だいたいコンデンサなんてものは、電圧の安定やタイマなどに用いられることが多く、電気をチャージする一瞬のみ電気を流し、その後は電気が流さないという特性の部品なのだ。いいッ!! なしでいいッ!! 気合だァッ!!

というわけで、仮組みしたら……動くじゃん!! 温度が勝手に上がっていくMaxHeat現象は発生しなくなっている。うひょー、治っちまったよ。そうそう、さっきの電解コンデンサは盲腸のようなモンだったんだよな(と理解してしまおう)。ひととおり全てのボタンを押して動作を確認するが、特に問題もない。なお、この時点の時間は15時。多少、悩んだり、休憩したりしてたので、机上作業は約2時間半である。この時間は基板の破壊状態と、ハンダ技術によって左右するだろう。

内装の復旧に取り掛かる。その前に、忘れないうちに書いておくが、修理した基板をネジで再固定する時には細心の注意を払うこと。なにせ、雌ネジはプラスチックにタッピングされており、ネジが金属であるから「大変にネジ切ってしまいやすい」のだ。かといってプラプラでもいけない。ボタンの圧力が直接基板に作用するからである。よってボタンを押して試しつつ、ガタつかない限界点でネジ締めをやめること。ネジ切ってしまったら復旧は効かないからホント注意すべし(文章で書くとわかりにくいが、作業するときにはわかるハズだ)。

矢印のネジを締めるときは注意である。そもそもこの場所はネジを「ポロッ」とやると大変なことになる場所なので注意が必要なのだが、特に矢印のネジは締めるときにナナメになりやすく、ナナメだとネジが締まらないのである。ここは最初の数山を手でまっすぐ締める必要があるのである。ただ、手で締める場合、くれぐれも「ポロッ」とに注意である。一方で、右の金属内装であるが、これは下のプラのネジを取り付け前に外しておこう。取り外し時の逆をやろうとしても入らないぞ。外しておいて取り付けた後、上から足元の内装を取り付けてから、差し込むのである。

その足元の内装であるが、古い車なのでビニール剥がれまくりである。皮の張りがなくなっているのはこのせいだ。余裕があればちゃんとボンドでひっつけてやるのがホントだが、私はガムテープで応急処置した。どうせすぐ剥がれるのだが、取り付け時に皮が余るのを避けるだけなら十分だ。足元の内装を取り付けたら、完全復旧まであと少し。そこでデフォッガ&駐車灯パネルにキズを発見。アスファルトに転がしたときに付いたキズか? 最初からあったのかもしれんが、非常に塗料が剥がれやすいので注意である。

車のエアコンユニットを外すのに使った道具はこれだけ。実質ドライバとラチェットだけだ。ラチェットはこれくらいの長さのエクステンションがないと意味がない。安い工具でいいので作業するときは用意しておくことをお勧めする。

2016-09-12(Mon) Fedora24でsdccしてrakipicする

先日、主たる環境をFedora24に移行したのだが、早々にPICマイコンを使って電子工作をする用事が出てきて、開発環境を整えることに。

基本、オイラはフリーのCコンパイラであるsdccを愛用しているので、Fedoraの標準リポジトリから導入すればいいのだが、Fedoraはフリーソフト原理主義なので、非フリーのライブラリやインクルードファイルが故意に外されていて、毎度ややこしい作業が必要になるのが面倒くさい。また、バージョンが上がるとコンパイラの仕様もチョイチョイ変わるので、それでコンパイルが通らなくなって悩まされることも多い……って、いわんこっちゃない。いってるそばから両方とも引っかかったワイ。

まずは、非フリーのライブラリやインクルードファイル関係。sdccのソースを持ってきて、ライブラリをコンパイルして、適切な場所にコピー……とかしようとしたが、以前のMINTと環境と様子が変わっていて何やらよくわからん。結局、非フリー除外のスイッチを外し、パッケージを丸ごと再ビルドするのが正解みたいだ。手順で言うと以下。これで、サクッとmakeが通るようになった。

# dnf install gputils

# dnf download --source sdcc

# rpm -ivh sdcc-3.6.0-2.fc24.src.rpm

# vi rpmbuild/SPECS/sdcc.spec

< %configure --enable-doc --disable-non-free STRIP=: ${OPTS}

> %configure --enable-doc STRIP=: ${OPTS}

# dnf install rpm-build

# dnf install python bison boost-devel flex latex2html lyx texlive-ulem texinfo

# dnf install gcc-c++

# rpmbuild -ba rpmbuild/SPECS/sdcc.spec

# rpm -ivh rpmbuild/RPMS/x86_64/sdcc-3.6.0-2.fc24.x86_64.rpm< static __code char __at (__CONFIG1H) configword1h =

< _IESO_OFF_1H & // Oscillator Switchover mode disabled

< _FCMEN_OFF_1H & // Fail-Safe Clock Monitor disabled

< _OSC_INTIO67_1H; // Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7

> #pragma config IESO = OFF // Oscillator Switchover mode disabled

> #pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor disabled

> #pragma config OSC = INTIO67 // Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7最後に、自製のLinux用の秋月PICライタ「rakipic」もチョイチョイと修正。今回は、PIC16F688で赤外線リモコン信号の送信を行いたいので、ライブラリとサンプルプログラムも更新した。パッケージを置いておく。

2021-09-12(Sun) プロテクション・ラージ・キャステッド

特にエントリとしては上げてないが、1回目に引き続き、ファイザーのワクチンの2回目の接種を5日に実施している。

シューティングゲームにおいては、不思議なもんで、いわゆるバリアがない状態だと、それは「そういう状態」として遊ぶのであるが、一度バリアを張ってしまうと、一時的に強い安心感を感じてしまうからか、その後にバリアが剥がれた状態になると「そういう状態」だった時点よりも、強い不安感を感じてしまうものなのである。そして、再び強くバリアの装備を望んでしまう。

それと同じく、ワクチンが存在しない時点では、それは「そういう状態」として気をつける生活だったのであるが、一度ワクチンバリアを張ってしまうと、一時的に強い安心感を感じてしまうからか、その後にワクチンバリアが張っていない状態が想像できなくなる感じ、というかなんというか。

2022-09-12(Mon) 結局、効果音生成ツールを改良する

一応、効果音生成ツールは一応の完成を見たのだが、やりだすと、そう簡単には止まらないのである。

んが、一方で、3,8,5というノイズを、3,3,8,8,5,5と加工すれば、低音側に遷移することに疑いはないのである。まぁ、厳密な定義はともかく、指定の方法はトーンに合わせて、440.0を標準とし、詰めたり、間引いたりすることで、ノイズに音程変化が起こせるようにしてみた。

@length = 1.0

mod1 = it = {}

it[:device] = 'generate'

it[:length] = @length

it[:type] = 'square'

it[:freq] = [8]

it[:amp] = <<AMP

#--------------25--------------50--------------75-------------100

................................................................/

AMP

noise1 = it = {}

it[:device] = 'fm'

it[:length] = @length

it[:type] = 'pink_noise'

it[:freq] = [20]

it[:amp] = <<AMP

#--------------25--------------50--------------75-------------100

................................................/

................................................................/

/

AMP

it[:index] = 1.5

@connection = [ mod1, noise1 ]こんな記述で、ロケット噴射音っぽいの<聴いてみる>を作ることができた。これは使えるな、そろそろシューティングの製作に戻ろう。

コードと定義ファイル一式を置いておく。

■ きりさん [おおっ!ついに修理ですかぁ。 25度の画像を見るかぎりでは、完治したのかな…?(^^) でも、チップの隙間の抵抗(..]

■ フルタニアン [先生ッ!! 本文を書く前に光臨とは早すぎです(^^;)。 おかげさまで先生の指示通りに作業しただけで完治しました(今..]

■ きりさん [やっぱり文章があった方がわかりやすいですね(笑) オーディオ外さずにユニット外せるんですね。 参考になりました(^^..]

■ フルタニアン [ホント秋葉原ってすごいっす。 私も実家は愛知なのでそのうち戻ろうかなと思う時もありますが、 今のところ秋葉の秋月と千..]

■ ケン@名古屋 [自分の黒SVXも2年放置していたんで、とりあえず部品を購入させて頂きました。 問題はやはり芋型コンデンサ?(C2)が..]

■ れっどふぁいぶ [突然失礼いたします。愛知県でSVX転がしています、れっどふぁいぶこと佐藤と申します。 最近、我が車のエアコンがガス..]