SVX日記

2004-10-27(Wed) メビウス内蔵型USBハブ完成(仮)

わー、いうのを忘れてた!! オーナメント取り付けちゃったんかい……。せっかく古いオーナメントを外して、新しいオーナメントとの違いを観察、レポートして、わくわくしながら新しいのを自分で取り付けたかったのにぃ……かなりショックだ。そりゃ、フツーのユーザなら取り付けてなかったら逆に怒るものなぁ。あらかじめ言っておかなかったおいらが悪いのは確かだ。古いオーナメント、捨てられちゃったかなぁ。とほほ。

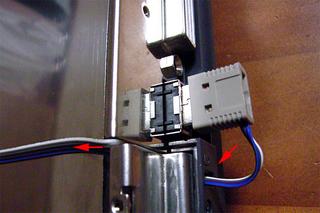

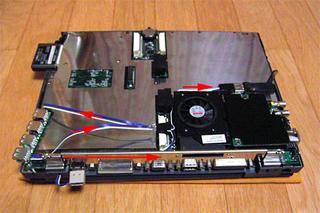

とりあえず、かなりのダメージを負ったが、ここは気分を変え、例のメビウスの工作を進めよう。まず、先日プラグのサイズを極限まで小型化したUSBプラグを、メビウス唯一のUSBジャックに刺し、すぐ隣のケンジントンロック用の穴から筐体内部に通す。ケーブルはそのまま筐体の奥面に沿わせるようにCPUの横まで引く。

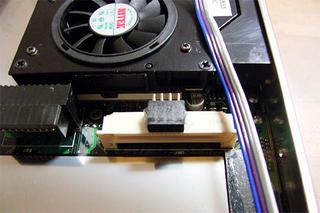

CPU脇にはフロッピー、CD-ROMユニット等とドッキングするコネクタがあるので、そのすぐ上にピンフレーム(8pin)を新兵器のホットボンドで接着する。つまりコネクタを増設するような形である。よく考えたら、ハンダ付けする前に接着してしまうとハンダ付け作業が非常にやりにくく苦労するに決まっているのだが、昔からおいらはよく考えない人なので、ハンダ付け作業が非常にやりにくく苦労した。

大幅に作業の経緯をはしょってしまうが、ピンフレームの下側4pinにはUSBプラグからの配線、ピンフレームの上側4pinには昨日ひんむいたUSBジャックへの配線をハンダ付けする。USBジャックにはワイヤレスマウスのレシーバが接続されるので、CD-ROMユニット入るデッドスペースの周辺に配置する。

一方でピンヘッダ(8pin)の下側4pinはUSBハブへ結線し、メビウス唯一のUSBポートにUSBハブを接続したのと同じ状態にする。最後に、上側4pinはUSBハブの一番端のポートに裏側からハンダ付けして結線し、USBハブの一番端のポートにワイヤレスマウスのレシーバが接続されたのと同じ状態にするのである(表側からも刺すことができてしまうが、電源のみ取る機器等には使用できるので、あえて生かした)。

夜も遅いので、元ACアダプタだったガワをルータでガリガリと加工することができないので、とりあえず仮組みする。結構ハデに内部にハンダ付けしたのでちょっぴり……いや、かなり電源を入れるのに勇気がいったが、自分を信じてスイッチオン!! 見事!! メビウスはメビウスDXとして起動した!! ワイヤレスマウスもちゃんと使えるぞ。甘露甘露。

すかさず本体に増設したUSBポートにいつものデジカメをつないで写真を撮ろうと思ったが……カメラ自身でカメラが撮影できるわけがない。とりあえず、007デジカメをつないで撮影する。うむうむ、ちゃんと増設USBポートとしても動くぞよ。今までは、背面からワイヤレスマウスのレシーバを出っ張らせていたり、USBハブを背面からプラプラさせつつ使っていたのだが、この改造でウソのようにすっきりした。やっほー。

2005-10-27(Thu) QTParted占い

朝起きると、デフラグが終わっていた。が、なんだこれは。パーティションの終盤にチョロっとした領域が残ってしまっている。何度かデフラグを繰り返したが、フラグメントしたファイル数が1個になっても、飛び地は解消しない。んー、気持ち悪い。この状態で「QTParted」をかけて大丈夫なのだろうか?

なにげに朝のテレビで占いを見たら、今日の運勢は「データの消失に注意」だそうだ。パーティションをイジろうという日に、なんという縁起の悪い!! 今日は作業をヤメようかと思ってしまうぞ。こんなコトでヤメたりはしないけど。

家に帰ったら「KNOPPIX」を立ち上げて「QTParted」する予定だが、いずれ「White Box Enterprise Linux」のインストールCDも必要になる。ダウンロードしたり、CD焼いている時間が惜しいので、休み時間に職場から家のサーバに京ぽんで接続して、家のサーバにwgetさせておくことにしよう。家に帰る頃には3枚ともダウンロードが完了していることであろう。

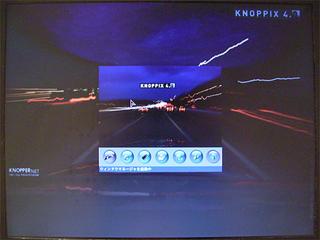

で、帰宅。まずはサーバに「White Box Enterprise Linux」の1枚目のインストールCDを焼かせつつ、久々にノートPCをドックに載せて1CDLinuxである「KNOPPIX」でブートする。無事に起動した。即座に「QTParted」ユーティリティを起動する。11Gちょいの総容量のHDDに4Gくらい空き容量を確保してある。3Gくらい割いてやるかな。どうせ、あとでWindowsに戻してしまうんだし。

「領域サイズ変更」して後ろに3000MBを空ける設定にしてみる。かなり時間がかかる……ちょっと不安。「確定」が必要なんだな……かなり不安……なんか赤字でエラー出てきたし……や、ヤバいか? 朝の占いの「データの消失に注意」が頭をよぎる……そんなアホな……そんなアホな!! 一応、Windowsで起動してみる……起動した!! よかった!! が、領域のサイズはぜんぜん変わってない。ガッカリしたような、ホッとしたような……再度「KNOPPIX」を立ち上げ「QTParted」する。今度は縮める容量を2000MBにしてみる……ん? 成功!? ほんじゃ、さらに500MB縮めて……成功。さらに500MB縮めて……成功。なんだかよくわからんが、結果として3000MBの空き領域を確保することができた。

2009-10-27(Tue) 祝、X25-M、新ファーム登場!!

なんでも、X25-M SSDSA2MH080G2C1の新ファームウェアが出たらしい。

zakato.itline.jp:/root # smartctl -a /dev/sda

smartctl version 5.38 [x86_64-redhat-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen

Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Device Model: INTEL SSDSA2M080G2GC

Serial Number: CVPO9263007Z080BGN

Firmware Version: 2CV102G9

User Capacity: 80,026,361,856 bytes

Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]

ATA Version is: 7

ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1

Local Time is: Tue Oct 27 23:23:23 2009 JST

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled2015-10-27(Tue) OpenStackSummit参加

自分としてもopenstackに興味はあるし、使ってみたいと思っているが、個人として実用に供しようと思っても、たいして有効な使い道が思いつかない。講演を聞いてモチベーションは上がるのだが、上滑りしまくり。こーなったら、必殺の「手段のためなら目的を選ばない」を適用するしかないか。

写真撮影禁止という看板に気づかずに何枚か撮ってしまったが、1枚だけ。この九龍城の再現度は半端ない。クーロンズゲート好きとしては涙モノ。レトロゲームも、この反対側に設置してあるストリートファイター(1)は貴重。久々にプレイしたが、途中で手首が壊れそうになり、手抜きプレイに移行、中途半端に李に負ける。

2018-10-27(Sat) ブラザーミュージアム再び

ネットニュースで「110周年企画展」「ブラザー製品をモチーフにしたノートをプレゼント」と聞いて、再びブラザーミュージアムを訪れることにした。なにせ「ブラザー製品のモチーフ」には、あの「TAKERU」が含まれている。これは欲しい。ウチのガキに「ノートを200円で買い取る」という協力(?)を願って、イザ2冊ゲットするのである。