SVX日記

2004-11-19(Fri) 徳利でとっくりと

オイラは日本酒も呑む。オイラは酒に対してコダわるところとコダわらないところがハッキリしていて、日本酒に関してはまったくコダわらない部類に入る。ビールならギネスが好きだが、ギネス以外なら別に発泡酒でもなんでも構わない。ウィスキーはスコッチ以外は呑まない……こともないな、あきらめて酒自体は楽しまずに呑むな。まぁ、それはいいとして。

実は、社会人(-α)時代に冷酒を呑んでヒドい目にあった経験があり、燗酒しか手が出せなくなっているのもその原因である。イイ日本酒は冷して呑まなければならないが、冷酒はいい気になって呑むと後でゲロゲロになる。燗酒しか呑めないとなると、イイ酒を呑む資格がない。そういう理由である。

なんとなく最近は「辛口端麗」というタイプが好みかな、という感じに落ち着いてきているが、なんといっても発見だったのは「とっくりの効能」である。燗酒はなぜとっくりで呑むのか。オイラはしばらくわからなかった。

まずは呑み会での「注ぎつ注がれつ」というのがあまり好きではなかったというバックグラウンドがある。だって、面倒くさいじゃん。まぁ、自分で注いで呑むというのがなんとなくサミしい気がするのも理解できるのだが、ビールグラスならともかく、自分が猪口なんかで呑んでいたりすると、あまりに頻繁になるので相手に悪い気がしてくるのだな。だから、おいらは昔からとっくりが出てくるとビールグラスにブチあけて呑んでいた。俗にいうコップ酒というヤツである。「お、コップ酒とはやりますなぁ」なんて言われたこともあったが、理由は上記のとおり。別にカッコつけていたわけではないのである。おまけに、家で呑むときは雰囲気を出すために「ワンカップ大関」のガラス容器に注いでレンジで温めて呑んでいた。それはそれでしばらくはそうやって呑んでいたのだが、あるときに家に蕎麦徳利(ザルソバ食うときにソバツユを入れるやつ)がやってきて、シャレでそれで呑んで驚いた。

あったりまえの話であるが、それで初めて気がついた。そーなのである。あれだけ口が絞ってあるだけで、冷めないの何の、ものすごい保温効果があるのである。いやぁ、とっくりなんぞ、中が洗えない不便な食器だと思っていたのだが、実はそんな効能があったのだな。猪口の小ささも、熱い酒を一口分ずつサービスするための意味が込められていたのだな。実感してわかったよ。確かに素晴らしい文化である。

それからオイラの徳利&猪口探しの旅が始まったのである。そりゃ徳利や猪口など、どこのデパートでも売っている。だが、こういうアイテムは一組手に入れたらもう買うことができない(そう何個も持っているのもヘンだろ?)。気に入ったものが現れるまで買うのを控え、数年間を蕎麦徳利でガマンしたのである。

2016-11-19(Sat) お風呂スピーカを自作開始

ちょっと前に欲しいと思いついた「お風呂スピーカ」を自作してみた。既成品も考えなかったわけではないが、風呂場は音場として最悪であるから音質にこだわる必要がなく、また、風呂場は水場であるから故障する可能性も高いため、自分で交換、修理、メンテナンスができる自作が一番である。

起き抜けに作業をし始めたら気分が乗ってしまい、ドリル、リーマ、ハンドニブラ……と、作業を進めたところで、ニブラが面倒になってきてしまい、カッターで大まかに切ろうとしたら、ミスってタッパーを割り、ひとつ無駄にしてしまった。ガッカリしつつ、予備のタッパーを取り出してきて作業のやり直し。

ハンドニブラは、いつも人差し指がコスれて水ぶくれができるので、今回は指にマスキングテープを巻いた上にゴム手袋をして齧り進む。大まかに丸く穴を開けたら、ラップの芯にサンドペーパを巻きつけて、スピーカユニットがキッカリとハマるまで中をグリグリと削りまくる。右手が完全に筋肉痛になるレベルまで一時間以上グリグリして、ようやく穴があいた。

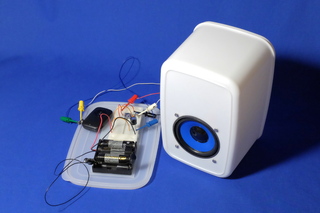

で、暫定的に完成したのがこれ。以前にどこかで見たような見かけだが、予備としていくつも買っておいた同じ100円のタッパーを使っているから当然である。ただし、今回は、防水性が必要であるから、背面にスピーカ端子はなく、音源、アンプ、電源は内蔵する形とする。

使ったスピーカユニットは、aitendoの「スピーカユニット(4Ω5W)[SPK-4OHM5W-7878]」。耳があり、350円と安価で、水がかかっても大丈夫そうなコーンなので選択した。青色というのも、水を連想させるので、お風呂スピーカとしてピッタリだ。

アンプは、秋月の「PAM8012使用2ワットD級アンプモジュール」。特に目的もなく予備で買ってあったものを使用。安くて小さいのにノイズもなく十分な音を出してくれる。D級アンプってホントすごいな。

早速、ブレッドボードほかを適当に放り込んでフタを閉め、風呂場で鳴らしてみた。うーむ、風呂場は想像以上に音場として最悪であった。それでも、立派な音が出るので、普通に風呂タイムが楽しい。試しにスピーカにシブキをかけてみたが、普通に水を弾くので大丈夫のようだ。

2025-11-19(Wed) F1 * 4 != F4

春の我が家にイキナリやってきた瞬間再燃F1ブームだが、毎戦カミさんと大盛りあがりである。そして毎戦のように角田にはヤキモキさせられるが、むしろそれも熱中する一因にも思えるほど。火を付けたのは自分の方だが、むしろカミさんの方が熱中しているぐらい。なので、誕生日にレゴのレッドブルのキットをプレゼントした。

で、作った。デカい。でも、ものすごく精巧。ちょっとずつ丁寧に進めたので一週間ほどもかかってしまった。レッドブルでもよかったのだが、フェラーリをチョイス。元はフェラーリファンなので。だいぶ前の話ではあるが。

勢い余ってアリエクで3Dメタルパズルも買ってしまった。手を切るかと思ったらそうでもない。んが、恐ろしく組み立ての難易度は高い。パッと見ちゃんと作れているが、実はヤケクソになりかけた部分があったりする。

一番奥のはガキが子供の頃に作ったダンボールのもの実に9年前になるのだな。そんなガキもまもなく合法的に酒が呑めるようになる。時が経つのは早いものだ。