SVX日記

2004-11-20(Sat) コンデンサ容量計動く

今日はカミさんと図書館にポクポク歩いて行く。ちょっと、返却日すぎちゃっている。毎度ながら反省。ついでに、近くの沼の回りもポクポク散歩。白鳥やアヒルがパラパラといる中に、なぜか猫が3匹ダンゴになっている。特にアヒルを狙っていたりするわけでもないらしい。ほのぼの。

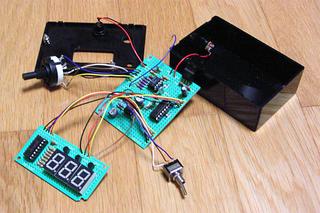

昨日、基板と各種アダプタジャックやスイッチ等との配線をスッカスッカと終わらせたのだが、まったく動かない。動かない状況もかなりヤバそうな症状なので、すべての回路の配線のチェックをすることにした。せっかくケースにグシャグシャとコードを押し込めたのに、配線のチェックをするために再びバラして引き出す。回路図を見ながら、ひたすら接続している部品の足と足をテスターでチェック。特に問題はない。今回の場合はショートの可能性が高いので、本来はつながっていないべき足と足をチェックすべきなのかもしれないが、そーゆーチェックの仕方をよく知らないので、疑問を感じつつもチェックを続ける。

んがーッ!! さっぱりワカランッ!! まったく電圧が発生しないって、どーゆーことやねん。それでいて、どの石も発熱したりしてしない。これまでこーゆーキットは、作るときに慎重に作り、ロクにチェックもしないで「エイッ!!」っと動かして動くというパターンで生きてたので、こーなると弱い。今回はかなり深飲酒工作だったしなぁ……。

アダプタのプラグを外して、導通を測る。中心以外の2極は0Ωで導通している……む、むがーッ!! わかったッ!! なんで中心以外に2極あるか、よく考えればよかったッ!! 間の極はジャックを抜いている「ときのみ」に外側の極と導通するのかッ!!

2005-11-20(Sun) Let's思いとどまる

先日から電車の中でビシビシとカーネルソースを読んだりなんだりしているオイラである。以前にも書いたが、そんなオイラの獲物は2000円で買ったPC。PenIIIの600MHz、RAMが320MB、HDDは12Gと不足気味ながら、バッテリーは2時間持つし……あぁ、でも、Let'sNoteが欲しい!! 別に重量は重くても差し支えないが、12時間もバッテリーの持つT4が魅力的である。無線LANが内蔵というのもいい。

しかし、ひとつ言わせてもらってよいか? 「Let'sNote」って名前、もはやブランドであるとはいっても、いくらなんでもダサすぎはしないか? 英語の文法には詳しくないから、そもそも正しい英語なのかも知らないが、和製英語の「マイカー」に次ぐダサさではないかと思う。このノートPCはアメリカで売ってたりはしていないのだろうか? まさか、アメリカでもこの名前で売っている? まぁ、どーでもイイけどさ。

名前のダサさには目をツブりつつ、どうせ買うならコダわるオイラである。なにせ、パナの直販サイトから購入すれば「ノートPCの天板の色」が選べるのである。初めて手に入れたPCが「ローズレッド」のシャープのX1だったオイラであるから、PCといえば「ローズレッド」なのである。

しかしながら、直販サイトの色見本を、液晶パネルに穴があくほど見つめても、ホントの色がわかるワケもない。キールロワイヤルというタイプがイメージに近いような気もするが、ちょっと地味っぽい感じも受ける……にしても、TタイプとRタイプで色のラインナップが違うというのはどういうコトだ? Rタイプのワインレッドなんて、かなりイイ色のような気がするが、Tタイプには用意されていない……なんでだ!? 用意しろよ!!

サイトを読むと、なんでも天板の色見本が「秋葉のWillcomプラザ」に置いてあるらしい。パナとWillcomの関係はよくわからないが、オイラはWillcomユーザであるし、そこにも行ったことがある。ちょっくら出掛けて実物を見てみるコトにしよう。

Willcomプラザに着いて辺りを見回す。が、Let's Noteは置いてあるものの、各種天板が置いてある感じではない……と、あった。インフォメーションカウンターのお姉さんの後ろ側、床の上にパネルが置いてある。なんつー扱いだよ……仕方なく、ちょっと横から覗き込むように……してたら、お姉さんが気づいて出してくれた。なるほど……え? まだあるって? わ!! ダンボールの箱にゴッソリと天板の見本が入っている。これまた、なんつー扱いだよ……まーいーけど。

ノートPCの天板だけを単品で見るというのは初めての経験だが、こりゃ軽い。そして丈夫。おまけにダンボールの中で天板同士がコスれまくっているのに、さして塗装にダメージがあるようにも見えない。なかなかの品質ではないだろうか……と、感心するのもつかの間、キールロワイヤルという色は地味すぎだ。暗いエンジといった色。色の好みは人それぞれだが、もうちょっとハデな赤がいいんだが……そして、Rタイプに用意されている赤……赤すぎ!! 朱色の直前のように明るい赤だ。まだ、こっちのがいいけどなぁ、ローズレッドはないんかいな……場合によってはそのためにRタイプをチョイスするのもやむをえない……ない。ガックシ。ゴールドもちょっと悪くないと思いつつ、しかしどうせゴールドならもう少しネットリとしたゴールドがいい。シャンパンゴールドよりちょっと濃いくらいではオイラのイメージではないのだ。お姉さんにお礼を言って返す。

つーわけで、色の好みがないという理由でLet'sNoteの購入は却下!! である。なまじっか、色を選べるだけに、購入を思いとどまってしまうという、松下には皮肉な結果に終わってしまった。まぁ、そんなユーザはオイラを含めて超少数派だろうが。

仕方なく、秋葉をブラつく。Let'sNoteがダメなら、現在のゴミノートPCの延命を図るのである。HDDだけ交換してやれば、とりあえず電車の中で快適にPCを使うことはできるだろう。ホントは電車の中でカーネルのコンパイルをできるくらい、タフなPCが欲しいが、無理を言ってはいけない。

問題は持ってきたHDDのマウンタが、なぜかトルクス止めになっているコトだ。メビウスのACアダプタといい、携帯のベンツネジといい、なんでこういうイケズなコトをするのか。そんなにオイラのような分解野郎の財布を直撃したいのか。いちいちネジ回しを買わなきゃいけないではないか……などといいつつ、ヒロセテクニカルへ向かう。HDDを出して、どのドライバが合うか試す。あ、これが合うな。ちゃんと回るかな? 回るね。外せるかな? 外せるね。念のため、反対側のネジも外せるかな? 外せるね……すまんッ!! 今度はドライバーを買うから!! ありがとう!! ヒロセテクニカル!!

若干能力がプア目のノートPCのHDDのチョイスはチョイと難しい。バッテリーをガンガンと削るほどのハイパフォーマンスHDDは困るし、あまり遅くても処理能力に影響が出る。容量は20Gもあればいいのだが、容量が上がるにつれて、情報密度が上がるため、読み書き速度も上がるという傾向もあると考えられる……結果、チョイスしたHDDは「MK4026GAX」。40Gバイト回転速度5400rpmと一見フツーのスペックながら、16MBという巨大なキャッシュが載っている。しかもコレで7,680円ナリ。これで少しは処理速度が改善されるといいが。あとは、ちょろちょろと秋月で買い物して帰宅。

2016-11-20(Sun) ミニファミコンにジョイスティックを接続

先日「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」を購入してしまった。

おまけに、家のWiiや3DSの中に、搭載ソフトの30本中の4本までが購入済みだ。基本的にゲーム黎明期からのゲーム好きのオイラにとって、レトロゲーはレトロでもなんでもなく、現在進行形であり、特に著名なゲームについては懐かしくもなんともないのである。

実際amazonに予約注文したのも「気が変わったらキャンセルすればいいや」というつもりだったのだが、発売日が近づくにつれて「ネット上が異様に盛り上がって」きたので、キャンセルするのがもったいなくなってきて、手元に届いてしまった、という感じだったりする。

と、そんなオイラなので、ソフトを追加できたらいいな、などとは全く思わないし、コントローラが小さい、という不満もない。そもそも、ゲームセンタ至上主義のオイラにとって、ファミコンのコントローラは「ファミコン版」にお似合いの「クソコントローラ」なのである。昔のままの大きさであったとしても、それはゲームを楽しむには不十分な機構なのだ。

まぁ、それはそれとして、ミニファミコンの前面の拡張端子は、単なる飾りでフタを開けることすらできない。んじゃ、どうやってジョイスティックを接続するかといえば、いわゆる「乗っ取り」である。正規のコントローラのスイッチ回路から線を引き出し、自前のジョイスティックに接続するのである。

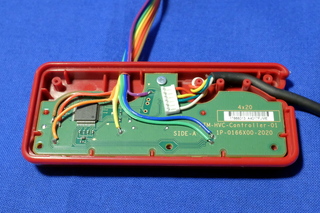

ミニファミコンのコントローラを分解したところ、回路の細かさに一瞬アセったが、よくよく眺めると「ここにハンダ付けして乗っ取ってねッ!」といわんばかりのランドがあるではないか。なんだかよくわからんが助かった。線を引き出す場所は上部しかなかったので、上部から引き出し、既存の線に沿わせる形にする。というわけで、以下がハンダ付け箇所である。

自前のジョイスティックは、以前に自作し、パドルまで追加し、スティックをセイミツ化までした、ヴァリアブル・ジョイスティック「JS-1V」だ。見た目はショボイが、自分の指の位置に合わせてカスタマイズした世界にひとつの品。新たにミニファミコン用の専用ケーブルを製作し、コネクタを介して接続する。

2022-11-20(Sun) アクセラのバッテリを交換

アクセラは中古で買ってもうすぐ4年になるが、2016年の秋に登録のクルマなので、もう6年以上も使っている計算になる。まだバッテリの電圧は12Vチョイあるので、もう少し粘れそうではあるが、10年に対して折返し点は過ぎているし、予防交換しても悪くはないタイミングだろう。

最近の車は電装品が多く、バッテリを外してしまうと、いろいろな設定が飛んでしまう。時刻やラジオ局くらいならいいのだが、ステアリングの切れ角やパワーウィンドウの停止位置、挙げ句にはバッテリの状態みたいなものも記憶しているらしく、それらを飛ばしてしまうと再設定が面倒らしい。

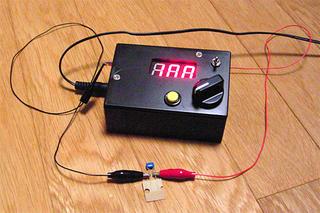

というわけで、だいぶ以前にこんなものを製作していたのであった。メモリバックアップ用電源装置(ラベルプリンタ型)である。

これ系の製品は多くの種類が市販されているが、バッテリターミナル、OBDコネクタ、アクセサリソケットなどに接続するようになっている。しかし、バッテリターミナルだと作業の邪魔だし、OBDコネクタだと対応コネクタがいるし、アクセサリソケットだとナビが動くから電源容量が不足するはずだ。ヒューズ電源から供給するのが一番だと思うがそういう製品は見当たらない。というわけで自作したのであった。ラベルプリンタを使ったのは、単に12Vの電池ボックスとして格好だったから、である。

あとはバッテリを交換する。用意したバッテリはTuflong STANDARDという製品の75D23L。本来はアイドリングストップ車なのでQ-85指定なのであるが、i-stopはうっとおしいので、長らく走り出すとすぐにボタンでオフにしてしまっており、遂には先日よく知られているウラ技によって強制オフ状態にしてしまったので、めでたく充電制御車対応のバッテリにダウングレードしてしまうのである。

2025-11-20(Thu) 任天堂の爆破予告

ちょっと前から気になっていたネオレトロゲーム「時計じかけのアクワリオ」がセールということで、極端に安くなっていた。開発のウエストンは、モンスターワールドIV、および、同シリーズを通じてオレ的にはかなりの高評価なので、この値段なら買うしかない。即ポチである。

スイッチを触るのは久々だ……あれ? ダウンロードされてない。いつの間にかバーチャルゲームカードというのになったのか。初見殺しだな。ダウンロードする間に……だいぶ以前にポチってあった「フロントミッション」の体験版があるな。それでもやってるか。

アクワリオだが、元がアーケード向けらしく、それらしいデキ。間合い命、というデザインは、モンスターワールドに通じるものがある。しかし……うーん、ボツになったゲームだけあるというか。悪くはないけど、強く掴まれる要素もない。まぁ、また明日やろう。