SVX日記

2004-11-23(Tue) 日立の大煙突ハイキング

今日は待ちに待った駅からハイキング「日立の大煙突ハイキング」の日である。あ、正式名称は「海と山と音楽の町 日立歴史ウォーキングの道」なのだが、日立の大煙突が妄人的に好きな(理由は後述)オイラとしては、煙突関連のなにかに大期待なのである。

しっかし日立は遠い。距離も距離なので特急で行きたいところなのだが、値段も値段なので鈍行で行くのだ。んが、なんと相手は自動販売機で切符の買えない距離(通常JRでは1,620円まで)である。2時間以上の時間も要する。まさに映画1本観る時間と値段。だからそのつもりで車窓を楽しむのだ。のんびり行くのもいいものである。

尻が悲鳴を上げそうになった頃に日立駅に到着。というか、到着間際にイッキに盛り上がってくる工場風景。これみんな日立関連の工場かよぉ、すいよぉ、もくよぉ……。まさに日立のお膝元。駅の前から日立だらけである。むしろ日立に好感触なオイラからすると心地よい。

なんだかサンタクロースみたいなムシがヘバリついている日立シビックセンターで受付を済ませ、歩き出す。今回は一部案内者付きイベントということで、ますはゾロゾロと日立の創立者小平さんの記念館に向かう。チャンネルが1〜6までしかないレトロなテレビとか、手回しの脱水洗濯機とかオモロいモノがたくさん……が、なんでもいいけど、いつもにも増して参加者の年齢が高いなぁ。ジジババばっかりだぞ。

そんなこんなで小平記念館を後にして、気がつくと目的地のカミネ公園だ。おぃッ!! ちょっとまてッ!! 煙突はどーなったんじゃッ!! チラチラと遠方に見えるものの、ちっとも近づかないぞ。最後のポイント「新田次郎文学碑・大煙突」からは素晴らしい煙突風景が見える……と期待したのに、木が茂っていてサッパリ見えないッ!! どーも、煙突はどーでもいい扱いのようだ。

日立の大煙突が日立の歴史に大きな役割を果たしたことを私は知っている。だからこそこのハイキングで、もっと煙突について深く知ることができる、もっと煙突の近くに寄れる……と思っていたので、かなり勝手にショックを受けてしまった。だからここで私の知る限りの話を、ここで勝手に講義してしまうのである……と思ったが、以前に私が書いた文章のが、今の私が書く文章よりかなり熱いのでそっちを読んでもらいたい。要約すると「日立の親会社は正面から公害問題に取り組み、最後に大煙突を建てて解決した」という美談である。ちなみに、この付近はカミネ(神峰)という地名だが、公害のカネミと一緒にするなかれ。こっちは見事に公害を押さえつけたそれと正反対の聖なる場所なのだ。

ショックを受けつつもカミネレジャーランドで遊んでしまうのである。年甲斐もなく「ビックリハウス」に乗るのだ(部屋が回転するよくあるヤツだ)。実はガキの頃、何度も乗った記憶があるのだが、どーにもそのアトラクションの意図がわからないままだったのだ。というのも、オイラは当時からアレゲなお子様だったためか、振り子の軸部分に興味を奪われ、乗るたびにそこばかり注視していたのだ(手をハサむと危ないという注意書きがあったのも目を引く原因だった気がする)。振り子の軸部分ばかり見ていれば、当然ながら自分が単なる振り子運動をしていることは一目瞭然で、子供ながらに「この乗り物は意図不明」と思っていたのだ(我ながらカワいくねぇ……)。で、今回はその復讐戦なのである。

ビックリハウスの中に入り、まず目が行くのはやっぱり振り子の軸部分だ。おぉぅ!! しっかり覆い隠されているぞ!! そりゃ、安全のためにも、夢を壊さないようにするにも、こーでなくちゃいけない。うむうむ。オイラとカミさんに続き、後から子供もふたり乗ってきた。ほどなくして、回りだす。意識して、自分が回っているかのように感じてみる……うーむ、まぁ、垂直になったような感じまではしたかなぁ……と、終わった。戸が開いてオジさんが顔を出す。オジさん子供に向かって「びっくりした? 部屋が回っていたんだよ」……て、それを言ったらオシマイやがなー!!

その後、ホリゾンかみねという施設で、ひとっ風呂浴びられるということなので、ひとっ風呂浴びる。まぁ、フツーのフロであった。上がってすかさず500mlのビールをインストール開始する。うまい。インストールしながら、ルービックキューブをイジりまわす。なんでルービックキューブが手元にあるかは、明日にでも書くとしよう。

インストールを完了し、ハイキング参加者用シャトルバスで日立駅前まで戻る。最近は9.5kmという歩行距離もなんでもなくなったなぁ、などと考えているうちに、すぽーんと駅前だ。さて、すぐ帰るのもなんだし……ということで気になっていた日立シビックセンターに入ってみることにする。中は概ね科学館になっている……というのはいいとしてなんじゃッ!! この大人510円、子供310円という入場料はッ!! 日立の意向か日立市の意向か知らんが、日立といえば技術の街だろ? そんな街で科学館に入場料をとってどうするよ。お子様にはどんどん科学館に来て……いや、むしろ通ってもらって、ガスガスと興味を持ってもらわなきゃイカンだろーに。Inspire the Nextのコピーが泣くぞ。ちなみに、市川にあるの現代産業科学館はすっげぇリキ入ってて入場料はタダだぞ。毎週ビッグな実験イベントもあるほどだ。まさに「通わせる」ための工夫をしているのだ……と思ったら、今年の4月からさりげなく有料化しとるがな!! なんだよもー。チバ・ケーンも、ケン・イバラギもダメダメじゃん。

それはそうと、入場料をケチるわけではないのだが、屋上に向かった。なんでも、今日は屋上を無料開放してるらしいのだ。ロケット風味のエレベータで屋上へ。屋上にはプラネタリウムの頭が出っ張っている。そして、すっげぇシュールなのは、そのテッペンに向かって斜めに階段が伸びているトコロ。これって、Myst!? っていうか、Riven!? という光景である。で、ウッキウッキしながら階段を上り始めたのだが、すっげぇツマンネェことに途中に柵がありやがんの。こんなもん上までいかせてくれてもえーやんか。あー、ツマンネェ。脇の展望窓から街を撮ったら「現代の町を低空飛行で飛び去るエンタープライズ号」みたいな写真が撮れたけれども、あー、ツマンネェ。

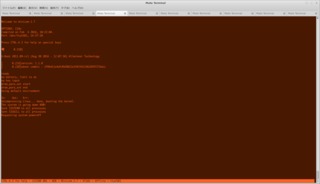

2005-11-23(Wed) coLinuxをブラッシュアップ

coLinuxにWHEL3をインストールしてしばらく経つ。1台のノートPCの中にWindowsとLinuxを入れ、電車の中でも「ほぼ本物」のLinux環境を使えるようになってとても満足している。そのうち、coLinuxでWHEL3を使う方法についてまとめようと思いつつ放置してあるが、そんな中、とうとう怒りが爆発させるオイラであった。

すでにバックナンバーになっているので、いまさらではあるが、2005年7月号。特集は「独自coLinux作成術-お気に入りディストリビューションで挑む-」というもの。オイラは試行錯誤しながら、一部、不可解な作業を伴いつつ、苦労してWHEL3をインストールした。それをスマートに記事としてまとめているかと思ったら、特集の頭から一般論が始まり、途中から「独自のイメージはこう作る」という題目のもと、フツーにダウンロードできるDebianの中身を少しずつFedoraに置換していく作業を9ページもダラダラと並べ「如何にDebianの中身を入れ替えようがFedoraにはならない」などというギャグをかましたかと思ったら、最後の1ページで「インストーラを配布しているサイト」を紹介して終了である。

今月の特集は「独自coLinux作成術-お気に入りディストリビューションで挑む-」じゃねーのかよ!? こんなのサギじゃねーか!! 特集の根幹を「サイト紹介」で済ます神経も、すっかりイッちゃってる精神状態としか思えないが、そのサイトでもVineとFedoraほかRedhat系を中心とした数ディストリビューションにしか対応してないのだ。まったくのサギ、いやゴミ記事である。どこが「お気に入りディストリビューションで挑む」なんだ!?

だいたい、以前からオイラは「日経○○」に対して、疑問を感じていた。日経ソフトウェアなんて、非常に「そそる特集」を組みつつ、中身は毎度スッカラカンである。そんなこと、その辺に転がっている野良プログラマにだって書ける、というレベルの特集ばかりである。記事じゃないぞ「特集」だぞ。オイラは、1度は買って、2度目は立ち読みして、3度目からはパラパラするだけ、4度目からは特集のタイトルを見るだけ、それ以降は目にも入れないようにしている。

というワケで「やたらと本を並べまくっている技術者の技量は疑ったほうがいい」と、以前に書いたが「日経Linuxほか日経○○をありがたがって購読している技術者の技量も深く疑ったほうがいい」と断言しておく。貴重な紙資源をこれ以上ゴミにするのはヤメていただきたいと思うオイラである。

……と、独自のディストリビューションではないものの、coLinuxにWHEL3をインストールする方法についてはそのうち触れる予定であるが、とりあえず、今日の作業のメモ書きである。最近、忘れっぽくて、自分で自分の日記を参考にすることが多いので……。

以下、coLinux用にswapパーティションを追加する方法である。まずは、Windows側でCygwinのddコマンドを利用して、swapパーティションとなるイメージファイルを作る。ウチのPCは320MB。coLinuxには64Mしか割いてないが、HDDも増設したことだし、軽く256Mバイトでも割り当ててみる。

$ dd if=/dev/zero of=wb3r2_swap_256m bs=1M count=256<block_device index="1" path="\DosDevices\d:\wb3r2_swap_256m"

enabled="true" />あとはcoLinuxを起動してswapを足してやる。基本的にコマンドなんてガンバって覚えるものではないが、swap関係のコマンドなんて、ことさら使用することのないコマンドであるから「くれぐれも覚えない」ようにしていただきたい。こういうのをチマチマ覚えないといけないLPICという資格も、かなり××な資格であるとツッコんでおこう。

[root@colinux root]# mkswap /dev/cobd1

Setting up swapspace version 1, size = 268431 kB

[root@colinux root]# swapon /dev/cobd1

[root@colinux root]# swapon -s

Filename Type Size Used Priority

/dev/cobd1 partition 262136 0 -1

[root@colinux root]# free

total used free shared buffers cached

Mem: 62172 40512 21660 0 4028 22044

-/+ buffers/cache: 14440 47732

Swap: 262136 0 262136swaponなんて、覚えなくていいったら、覚えなくていい。そんなもの覚えるくらいなら、また/etc/fstabの書式でも覚えたほうが役に立つ。ちなみに末尾の「0 0」は前者が意味のない数値、後者がもっと意味のない数値である。

[root@colinux root]# vi /etc/fstab

/dev/cobd1 swap swap defaults 0 0さて、swapの設定が終わったところで、HDDにも余裕があることであるし、ソース一式を持ち歩くように環境設定してみよう。なんのことはない。WBEL3の3枚のソースCDをcoLinuxにマウントするように設定するだけである。まずは3枚のソースCDのISOイメージ3つを、Windows上のDドライブのルートに置き、default.colinux.xmlに以下の記述を加える。

<block_device index="5" path="\DosDevices\d:\liberation-respin2-source-1.iso"

enabled="true" />

<block_device index="6" path="\DosDevices\d:\liberation-respin2-source-2.iso"

enabled="true" />

<block_device index="7" path="\DosDevices\d:\liberation-respin2-source-3.iso"

enabled="true" />index="x"という設定で、/dev/cobdxに接続されるかが決定される。オイラの配布(予定)のWHEL3イメージは/dev/cobd3までしか用意してないので、coLinux側から/dev/cobd4〜7を足してやる。

[root@colinux root]# ls -lrt /dev | grep cobd

brw-r--r-- 1 root root 117, 0 11月 5 21:19 cobd0

brw-r--r-- 1 root root 117, 1 11月 5 21:19 cobd1

brw-r--r-- 1 root root 117, 2 11月 5 21:19 cobd2

brw-r--r-- 1 root root 117, 3 11月 5 21:19 cobd3

[root@colinux root]# mknod /dev/cobd4 b 117 4

[root@colinux root]# mknod /dev/cobd5 b 117 5

[root@colinux root]# mknod /dev/cobd6 b 117 6

[root@colinux root]# mknod /dev/cobd7 b 117 7

[root@colinux root]# ls -lrt /dev | grep cobd

brw-r--r-- 1 root root 117, 0 11月 5 21:19 cobd0

brw-r--r-- 1 root root 117, 1 11月 5 21:19 cobd1

brw-r--r-- 1 root root 117, 2 11月 5 21:19 cobd2

brw-r--r-- 1 root root 117, 3 11月 5 21:19 cobd3

brw-r--r-- 1 root root 117, 4 11月 23 07:35 cobd4

brw-r--r-- 1 root root 117, 5 11月 23 07:35 cobd5

brw-r--r-- 1 root root 117, 6 11月 23 07:35 cobd6

brw-r--r-- 1 root root 117, 7 11月 23 07:35 cobd7[root@colinux mnt]# mkdir /mnt/cdrom1

[root@colinux mnt]# mkdir /mnt/cdrom2

[root@colinux mnt]# mkdir /mnt/cdrom3

[root@colinux mnt]# vi /etc/fstab

/dev/cobd5 /mnt/cdrom1 iso9660 ro 0 0

/dev/cobd6 /mnt/cdrom2 iso9660 ro 0 0

/dev/cobd7 /mnt/cdrom3 iso9660 ro 0 0[root@colinux root]# mount /dev/cobd2 /mnt/cdrom1 -t iso9660[root@colinux root]# mount /dev/cobd2 /mnt/cdrom1 -t iso9696

mount: ファイルシステムタイプ iso9696 はカーネルがサポートしていません

mount: 多分あなたは iso9660 を指定したかったのでは?$ dd if=/dev/zero of=wb3r2_ext2_work_4g bs=1M count=4096<block_device index="2" path="\DosDevices\d:\wb3r2_ext2_work_4g"

enabled="true" />swapと違うのは、mkswapでなく、mkfs.ext2を使うことだ。ちなみに、いまさらではあるがcoLinuxではイメージファイルはパーティションと同義である。つまり、直接/dev/cobdxになるのでfdiskは不要である。

[root@colinux root]# mkfs.ext2 /dev/cobd2[root@colinux /]# mkdir home2

[root@colinux mnt]# vi /etc/fstab

6 /dev/cobd2 /home2 ext3 defaults,noatime 0 2[root@colinux root]# tune2fs -j /dev/cobd2

[root@colinux root]# mount /home2

[root@colinux root]# df -h

Filesystem サイズ 使用 残り 使用% マウント位置

/dev/cobd0 2.0G 1.6G 281M 85% /

none 31M 0 31M 0% /dev/shm

/dev/cobd5 535M 535M 0 100% /mnt/cdrom1

/dev/cobd6 535M 535M 0 100% /mnt/cdrom2

/dev/cobd7 535M 535M 0 100% /mnt/cdrom3

/dev/cobd2 4.0G 33M 3.8G 1% /home22009-11-23(Mon) 月刊「メーラを作る」

気がつくと、週刊とか言っておきながら、一ヶ月が経ってしまっている。これでは月刊ではないか。それでも、既に2度目となる全面的な書き直しであるから、今後の機能拡張が容易なように配慮しつつ、とりあえずメールをPOPして読むことだけはできるように、つまりはメールリーダとしてまとめ上げ、いまさっき、リリースを完了した。

一応、今回はキッチリと作るぞ、という意気込みの表れとして、SourceForgeにプロジェクト登録までしてみた。

なんだかんだいって、今回、書き直すメーラの元は、日々、300通以上のメールを読み、10通以上の長文メールを書いているオイラが快適に作業可能なように作り上げ、実際に使っているメーラである。メールをどれほど溜め込んでも、速度が落ちないようにできているし、実際、数万通のメールを溜め込んで使っている。クセはあるものの、悪くデキではない、はず。

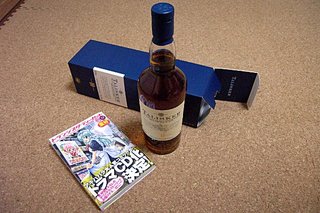

祝杯ではないが、冬の夜中のプログラミングには、スコッチが似合う。久々にタリスカーを買って、やってみる……う、うーむ……やっぱり、たまらんねぇ、この懐かしいような香りは。

一緒に写っているマンガは「トランジスタティーセット」という電子工作系(?)のマンガ。しっかし、この2巻の、コスプレネタの「……そっち…」のオチには、笑いが止まらんかったわ。マンガでこれほど爆笑させられたのは初めてだ。マジで。

2011-11-23(Wed) スロットレーシング、アゲイン

ガキが誕生日プレゼントに選んだのは「スロットレーシング」だった。イニシャルDが好きなガキにとって、インプvsランエボという組み合わせは、盆正月フルスロットルマキシマムチューンであるといえよう。

2016-11-23(Wed) あれこれ雑作業

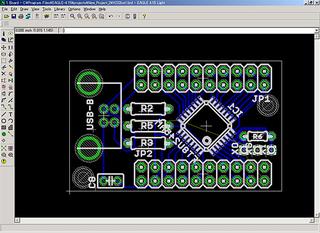

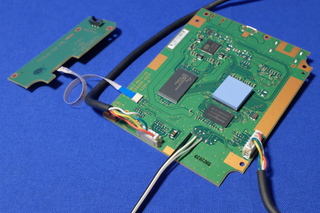

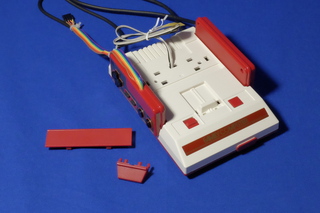

起き抜けに、先日購入したミニファミコンにシリアルコンソールを接続すべく、ハンダ付けを始める。

その一方で、先日に購入したポータブックへ出たばかりのFedora25をインストールし始める。

んが、どちらも期待を下回る結果。ミニファミコンはカーネルの起動メッセージすら出してくれないし、キー入力に反応してもくれない。何か手落ちがあるのかもしれんが。ポータブックの方は、ある意味、想定通りだが、やはり無線LANは動かないわ、スリープはできないわ。まぁ、最悪どっちもダメでも使えないこたないのだが。

ちなみに、ミニファミコンから、どうやって線を引き出そうか、ちょっと粋な方法はないかと考えたのだが、手前の拡張ポートのフタは下部ケースと一体だし、カセットのフタの下は埋まっているし、イジェクトレバーは飾りだし……で、結局、カセットのフタの取り付け穴から引き出すという、面白くもなんともない方法に落ち着いた。まぁ、どうでもいいけど。

このLEDスタンド、何しろ軽くてワイヤレスなので、ちょっと手元を照らすのに便利なのだ。最初、ふたつ買い、追加でひとつ買って、家に、黒、白、赤と3つもあるのだが、黒は朝に自分の顔を照らす用途に、白はカミさんが寝床で、赤はハンダ付けの際に、とフル活用している。

ただ、ひとつ「明かりがチラつく」という問題があるのが玉にキズ。最初は原因がわからなかったのだが、どこかのサイトに「照明の電流がスイッチを経由してるから」という情報を見つけ、そのうちFETでスイッチングする形に改良してやろうと思っていたのであった。

このスタンドは単3電池3本なので、定格4.5Vであり、十分FETを駆動できる。使用するFETは、2SK1772という小さくて10円チョイの安価なもの。ちょいちょいとブレッドボード上で試作して、ささっと組み上げた。

結果、チラつきは完全に解消された。オマケに、手を抜いてFETのゲートに直結したので、微妙なキャパシタンスの副作用で、ふわぁ〜っと約1秒かけて消灯する動作まで追加された。そのうちカミさんの個体も改良してやるとしよう。

1000円だから、最悪、付属のステレオミニケーブルを買ったつもりで、と、まったく期待していなかったが、ちゃんとBluetoothでPCから音楽が飛ばせたし、mp3は再生できたし、有線接続で普通のヘッドフォンとしても使えた。