SVX日記

2005-04-10(Sun) ギザギザながら図面、出るッ!!

今日はモノスゲェひさしぶりにSVXに乗って、カミさんの実家へ。ずーっと、駐車場に放置状態だったのだが……なんか車が黄色っぽいぞ!? これはまさかスギ花粉なのか!? ウォッシャーでフロントガラスを洗浄するも、細かいプツプツがひっついていて取れない。近所のガソリンスタンドで水洗いしても取れない。結局、ウェスで一通り拭くまで取れやしなかった。昨日の桜の話ではないが、スギ植えスギだっつーの。

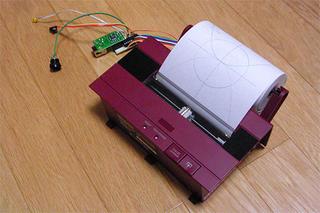

さて、ファームに隠れた不具合を発見するために、少しプロッタを実践的に使ってみる。とりあえず、図面を書かせてみるのである。プロッタのマニュアルには、BASICのLPRINTを使ったサンプルプログラムが載っているので、そのままRubyに落として実行する。

ところがデータを受け取っているにもかかわらず、プリンタはウンともスンとも動かない。PICからのエコーバックも返ってくるし、LEDも点灯しているのに……をわッ!! BASICのLPRINTが「暗黙の改行コード」を出力する仕様であるコトを忘れていた。いま考えるとBASICの文法って奇妙だよなぁ。どうやら、各コマンド末尾の改行コードを読み取った時点で、プリンタはコマンドを解釈し、ヘンなコマンドは無視を決め込むらしい……というわけで、全てのコマンドの末尾に改行コードを追加してリトライ……よしゃ!! 動いたゼッ!!

しかしアレだ。写真からはワカらないと思うが、曲線がかなりギザギザしている。プロッタプリンタはギザギザのないスムーズな斜線や曲線を実現するためのガジェットではなかったのか? まぁ、オイラの場合、プロッタプリンタはカチャカチャとカワイイ印字動作を楽しむためのガジェットだと思っているので、まったく問題だとは思ってないんだけども。フツーの人なら「プロッタでコレはないだろ!!」と怒り出しそうな気もするが(定価4万弱でそれを要求するのも酷だけど)。ま、なんにせよ今回のファイルを置いておこう。

で、突然だが補足。昨日「フォトトランジスタの反応速度が追いつくのか不安だ」などと書いたが、よく考えたらモトはマウスのロータリーエンコーダなんだから、反応速度が遅いワケがないというコトに気づいた。マウスをズイッと動かせば、一瞬で1000回くらいはON/OFFしなければならない部品の反応速度が遅いハズがない。赤外線LEDだってリモコンに使われているのだから、ポチっと一発で100回くらいON/OFFしているハズだ。むぅ、どうしよう。大した電力ではないが、LEDが灯けっぱなしという現在の仕様が気になりだしてしまった。トイレの電気なら迷わず消すオイラだが……一般のプリンタはフォトリフレクタをどうしているのだろうかなぁ。

夜にケーブルテレビで「ガンダムSEED」の総集編「遥かなる暁」を観る。前から少し興味があったものの、さすがに全50話を観通すほどヒマではないし、あまり話のデキがよくないというウワサも聞いていたので、敢えて避けていた。しかし職場の隣の娘がハマり始め、アレコレ話を聞いているうちにオイラもすっかりハマってしまい、再放送の40話〜最終話を観て、総集編の前編「虚空の戦場」を観て、今回の中編「遥かなる暁」まで観るハメになってしまった。

2006-04-10(Mon) EX-USB-CPでヘコむ

今日は、東京の出張先から直帰したので時間も早いし、エイッっとばかりに、例のEX-USB-CPを進捗してみることにした。なにしろEX-USB-CPのコンセプトは、外付けの箱でハードウェア工作の環境の大部分を網羅することである。そのステップとして、USB接続によりPICライタを稼動するのである。

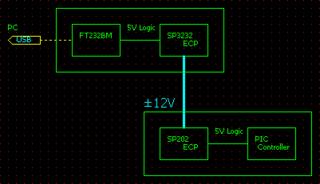

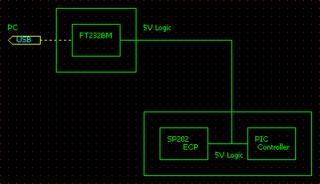

秋月のPICライタはシリアル接続である。よってUSBポートしかないノートPCを接続するには、PC-USB-プロトコル変換(FT232BM)-シリアル(TTL)-レベル変換(SP3232ECP)-シリアルケーブル(±12V)-レベル変換(SP202ECP)-シリアル(TTL)-PICライトコントローラという接続方法になる。しかしこんなにバカなコトはない。オイラはUSB変換基板を持っているのだし、PICライタは基板上でシリアルの±12Vを5Vにレベル変換しているのだ。わざわざ±12Vに変換せず、変換前の5VレベルをPICライタに直接に突っ込むべきである。つまりはこういうコトだ。

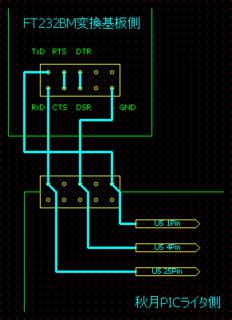

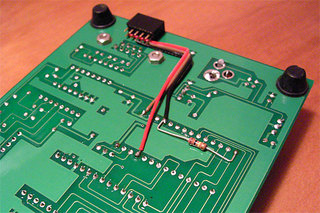

秋月のPICライタ側に5Vレベル入出力用の別コネクタを用意する。具体的には基板の裏にピンヘッダを用意した。でもって、自作FT232BM変換基板上のピンヘッダと接続するためのケーブルを作成する。つまりはこんな感じだ。

2017-04-10(Mon) 万を持してホームプロジェクタ導入プロジェクト

逆上れば、1995年に東芝から民生用プロジェクタが発売された時に、かなり真剣に購入を検討した記憶がある。

次が、2003年4月に宿泊した猪苗代のペンション「スクリーン」だ。各部屋にプロジェクタが設置してあるのがウリで「ホワイトアウト」「ロケッティア」を観たっけ。ソースがビデオテープの上、SONY製のプロジェクタの性能もかなり微妙だったけど。それなりに大画面を楽しめた。

そして、この家に引っ越して6年半だが、実は壁の一面だけが白い壁紙の「シアタールーム」を用意してあったのだ。いつか、プロジェクタを買って、映画やゲームを大画面で……と思っていたのだが、実際、習慣的に使うかどうかもわからんものに何万も出すことに躊躇し、結局、放置状態であった。

んが、時は過ぎ、いつの間にか安くなっていたのである。上海問屋で税込みで1万円。しかもメディアプレーヤ内蔵。この値段なら、仮にオモチャ程度の性能であったとしても、もしくは、すぐに飽きてしまったとしてもそれほどには痛くない。で、早速、購入してみた。

映写対象は居間の塗り壁。独特の凹凸はあるが気にならないレベル。そしてこの大きさである。測ったところ120インチ弱。夜に電気を消せば十分な明るさがある。アナログな台形補正機構もあり、左下が少し片ボケするものの、ピントもまぁまぁ。本体から出る音も十分な音量で、我慢できないほどヒドい音質ということもない。

2020-04-10(Fri) mp3のタグに画像を組み込みたくてなんとかする

先日「ネット上がバカの見本市のようになっていて不快だ」と書いたが、恐ろしいことに未だ続いている。

なぜニュースサイトは、芸人やキャスターや野党の党員など、頭の悪い連中の無責任な持論を記事にするのだろうか。クソの役にも立たないばかりか、同程度に頭の悪い輩が扇動されるではないか。もはやヘッドラインが目に入ることすら辟易しているが、頭の悪い発言をした芸人やキャスターや野党の党員などの名前は覚えておくからな。

結局、伝染病なんて、誰のせいでもないんだから、政府を含め、誰を責めても何の解決にもならないことくらい、何故わからないかね。発言が取り上げられるような立場なら、せめて皆を勇気づけたり、和ませる発言をしてほしいもんだ。頭の悪い素人のオマエラの考えた無責任な方策なんて、決して採用されることなんてないのだから。

などといいつつ、先日、いつものカラオケ屋に練習に向かったところ「今日は早く閉めることになったので1時間半までです」と言われたばかりか「明日から長期休業に入ります」などという最後通告を受けてしまった。ガーン……コロナの影響が遂にここまで……長らく週2のペースで練習してきて、一度丸1週間空けたら喉がナマったくらいだったのに、長期休業なんて想像もつかないぞ。まぁ、店を閉める側のダメージこそ想像もつかない大きさなのんだろうけれど。ひとりカラオケ以外はバッチリ三密だからねぇ……。

ラスト1時間半のつもりで、ブッ通しで17曲。最近、グッとピッチの精度を向上しつつ、無理に出していたhi-A#の制御率も上がりつつ、シャウトの声色も鮮やかさを増しつつ、なにせすべてにおいて登り調子なのになぁ。まぁ、別の店を探すか……県外も視野に入れつつ。

で、頭の方はプログラミングだ。ちょっと前に突然、mp3ファイルにアルバムのジャケットイメージを組み込みたくなってタマらなくなってしまったのだ。mp3ファイルへのタグ付けといえば、ずっと前にツールを自作しているのだが、そいつを機能拡張する形がいいだろう。久々にコードを見直したら、自ら直接にmp3バイナリを書き出すコードになっていて驚いた。なかなかやるな、過去のオレ。ネット上にあったID3v2.3タグの仕様書を見つつ、APICタグで画像を組み込んだり、APICタグから画像を抽出したりするコードを書く。できた。PSPに転送して動作を確認。成功。

PSPも悪くないが、スマホを持ち歩かない自分が、もうちょっと軽く音楽を持ち歩けないかと、アレコレmp3プレイヤを物色していたところ、イイ感じのアイテムが見つかり、ポチったものが届いた。いわゆる中華プレイヤ。RUIZUのX52。これだ。

ところが、立派なカラー液晶を搭載しているのに、ジャケットイメージが出ない。それはアリエナイだろう……せっかくタグ付けツールを自作したのに……いや、でも、PSPだと出てるんだよなぁ。市販のジャケットイメージ付きのダウンロードmp3ファイルはどうか、と、Amazonで購入したギャラクティックストームのmp3をそのまま転送してみたところ……出るぞ!? なんだこれ? 何が条件だ?

微妙なタグの仕様をアレコレしても変化なし。そこで、ギャラクティックストームのジャケットイメージを抽出して、別のmp3に組み込んだところ……出る!画像形式か! ……てなわけで、オチは「progressiveなjpeg形式には対応していない」なのでした。gimpでprogressive形式を落としてやるとバッチリ……ところが、こんどはヘタな縮小処理が気になりだした。えーい、ドットバイドットで表示できるように事前処理してやんよ。

「64x64」と当たりをつけ、格子模様のmp3を転送してみたがモアレた。モアレの様子を見つつ、あれこれ試行錯誤したら「76x68」であることが判明。なんと中途半端な。結局、progressive形式の落としついでに、convertで変換するのがベストな方法のようだ。アスペクト比を保ちつつ、黒縁を足す処理を入れたら、以下のコマンドになった。

$ convert -resize 76x68 -unsharp 12x6+0.5+0 -quality 95 -extent 76x68 -gravity center -background black jacket0.jpg jacket.jpgこれでバッチリだ。パッケージを置いておく。

情報を探し回りロシアまで訪れて、さんざん試行錯誤したところ、ffmpeg-amvというツールで変換でき、再生することに成功した。しかし、変換ツールの使い方の問題なのか、画質がワルプルギスの夜である。

$ ffmpeg -i madoka01-01-13.mp4 -vcodec msmpeg4v2 -s 128x72 -acodec wmav2 madoka01-01-13.wmv

$ ffmpeg-amv -i madoka01-01-13.wmv -f amv -s 128x72 -r 15 -ac 1 -ar 22050 madoka01-01-13.amv2022-04-10(Sun) 自分でサスペンションを交換する

ショック一式を組み直してからしばらく経つが、アレコレと準備を進めてきて、いよいよショックの交換である。前回のタイヤ交換に引き続き、普通なら経験する必要のないことに、ワザワザ取り組んだのであるから、ありとあらゆることを記録しておきたい。

次に、ジャッキアップの前段階として前タイヤをスロープに載せるのだが、前回、ピットの床が滑りやすく、スロープが前に逃げて載れなかったので、今回、2mm厚、100mm幅のゴムシートを準備していったのだが、これがジャストミート。スロープ手前部分の下に敷いたら、至極アッサリとスロープに載せることができた。よっしゃ、よっしゃ。

ジャッキアップ前に、トランクの内装を剥がす。ロードスターのリヤ・ショックの頭は、トランクの奥の左右にあるのだ。順に外していくが、実にプラのファスナ19個を外す必要がある。無くさないよう用意した紙コップに保持。

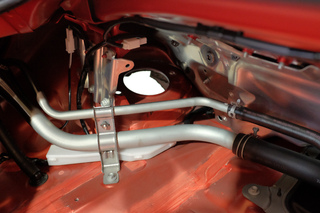

内装を剥がすと、給油口と燃料タンクをつなぐパイプを保護するフューエル・フィラ・パイプ・プロテクタというアルミ板があるので、ボルト5本を抜いて、それも外す。それで左側のショックの頭のナットにもメガネが掛けられるようになる。リヤ・ショックの上部は2個のナットで止まっているので、左右計4つのナットをわずかに緩めておく。

ホイール・ナットも忘れずに緩めてから、ジャッキアップ。前回はメインイベントのひとつだったが、今回は2度目なので気楽だ。前側のジャッキアップポイントには慎重に当てる必要があるが、今回も特段の問題なく、無事、4輪とも上げることに成功した。この時点で50分が経過しており、前回と同じ時刻であるが、今回は内装剥がしを済ませているのであるから、だいぶスピードアップしたと言える。まぁ、当然といえば、当然だろう。ここからが本番である。

リヤのタイヤを外し、左から始める。養生のつもりでフェンダーに養生テープでタオルを貼り付ける。まずはABSセンサを外す。整備書の図で予習したもののどうもピンとこなかったが、目視で見ればナルホドである。タイヤハウス内は暗いのだが、こんなこともあろうかと、だいぶ前から愛用している、ダイソーの小さなスタンドライト(改良済)を持ってきていたが、スゴく役に立った。

ショックの下部は1本のボルトで止まっているので、それを外す。だいぶ強く締まっているが、標準的なラチェットでギリギリ緩められる……が抜けない。ホイール・ハブ部分には上に強い力が働いているのだ。このことは事前に動画サイトで予習していたのだが、ここまで強い力とは思わなかった。手では十分に押し下げられないし、足だと体勢的にボルトに手が届かない。仕方ないので、ボルトのネジ山を利用してひたすら回して抜く。

NDのリヤ・サスペンションは5本のアームを持つマルチリンク形式だが、基本ショック・アブソーバとコイル・スプリングで、路面からの衝撃を受ける。それを外してしまっているのに、これだけ上向きに強い力が働いているとすれば、それは、アームの関節部分のゴムブッシュの作用以外に考えられない。えー、そうなのー?

過去に車のラジコンの組み立てでダブル・ウィッシュボーンの構成はよく理解しているつもりだったが、ラジコンにはブッシュがないのでショックを外すとホイール・ハブの動きはスカスカになる。実車ではブッシュがこれだけの力を受け持っているとすれば、そりゃ1G締めが意味を持ってくるはずである。

などと納得している場合ではない。ショックの装着部を軽く拭き掃除してから、ショックを組み込もうとしたが、差し入れるのが大変である。なんとか差し入れたものの、下部のボルトが通らない。反対側のネジ山にかからないのだ。散々、汗だくで悪戦苦闘したが、遂にギブアップ。ピットのオヤジさんに声を掛ける。

ピットのオヤジさんにお願いして足でホイール・ハブを揺らしてもらいつつ、ボルトを回す。それでも、しばらくかかったが、ようやく反対側のネジ山にかかった。こんなん、ひとりでは無理じゃないのか……あー、キツい。でも、ひと安心。

ショックの上部のナットを締める。トルクレンチは入らないので、メガネで。トルクを増やすため、2本を組み合わせて強めに本締め。一方で、下部は1G締めの意味を体感したので、1G締めする。ホイール・ハブの下にジャッキを入れ、タイヤハウスの上端から、ホイールの中心までの長さが約360mmになるよう持ち上げ、トルクレンチを73Nmに設定して本締め。ジャッキを外し、ABSセンサを元に戻す。これにて、左リヤの作業完了、である。実に1時間もかかってしまった。

次は右のリヤ……の前に、左の養生テープを剥がしたら、ボディに糊の跡が付いてしまった……容易には取れない。やるんじゃなかった。気にはなるが、後回しにする。といっても、右も左と作業は同じだ。もちろん、困難の度合いもだが。再びピットのオヤジさんにヘルプをお願いしつつ、作業完了、である。右は40分で終わった。

が、ここでガチョーン……ショックの一番上に透明なシートを挟むのを忘れてしまった。ほぼ全部の作業のやり直しになる……これは、手順をメモしておくべきだったなぁ。うーむ。とはいえ、心残りではあるが、重大な影響はないだろう。あきらめることにする。

さて、リヤにタイヤを取り付けるついでにローテーションする。走行2000kmチョイだが、ついでなので。しかし、疲労でタイヤが重く感じる。どうにか取り付けてホイール・ナットを手で締めたら、カラカラの喉にプロテインドリンクを一気飲みして、フロントだ。

ショック下部は1本のボルトで止まっているが、リヤがショック本体にナットが溶接されていたのに対し、フロントは通常のナットである。加えて、上のアームの左右のボルトも外す。どれもリヤと同じく、だいぶ強く締まっているが、標準的なラチェットでギリギリ緩められる。

リヤと同じく、ホイール・ハブ部分には上に力が働いているが、フロントの場合、上のアームを外しているので、リヤよりも作用しているブッシュの数は少なく、わずかながらやりやすい。ただし、ショックを取り外す際に、上のアームが干渉するので、わずかに知恵の輪っぽい感じになる。少しばかりショックと頭をヒネって取り外す。

ショックの装着部を軽く拭き掃除してから、ショックを組み込む。今度はショックの一番上に透明なシートを挟むのを忘れない。上のアームの位置取りが悪くやり直しもあったが、なんとかひとりで入れられた。下部のボルトと上のアームのボルトを仮締めしたら、ショックの上部のナットを締める。トルクレンチを54Nmに設定して本締め。下部の3箇所は1G締め。リヤと同じようにホイール・ハブを持ち上げたら、トルクレンチを59Nmに設定して本締め。ジャッキを外し、ABSセンサとブレーキホースを元に戻す。これにて、右フロントの作業完了、である。作業時間50分強。

最後は左のフロント。左も右と作業は同じだ……が、ショックの装着部の上側を軽く拭き掃除してたら、右の中指と薬指の爪の手前を切ってしまって流血。油断した。とはいえ、作業完了しないと帰れない。でも、ちゃんと絆創膏も持ってきているのだ。強めに貼って作業継続。作業完了、である。作業時間50分弱。

今回も、自分で丁寧に作業し、ほぼ納得できる出来栄えだったことで、苦労に見合った成果を得たように思える。1G締めの理由を体感できたしな。反省点は、リヤのショックの一番上に透明なシートを挟むのを忘れた痛恨のミスだ。

ピットを後にしたが、何しろ喉がカラカラだ。すぐに自動販売機が見つかったので、500mlの缶コーラを一気に流し込む。自宅まで帰る途中、乗り心地の違いを意識して運転したが……そう劇的な変化は感じなかった。そりゃ、スポーツカーだものなぁ。とはいえ、路面から受ける衝撃のカドはわずかに丸くなった気がする。少し強めのブレーキを踏んだ時、ノーズダイブする量も大きいような……というところで、何事もなく帰宅。まずはオニギリを頬張って、体を休める。しばらくして、トルクレンチでホイールのナットを締め直しつつ、すべての荷物を下ろす。ミッションコンプリシュト。

さて、これで我がNDロードスターは「NR-A」から「NR-S」になったわけだが、サスペンションの違いで運転の楽しさはどのように変化するのか、早く試してみたいものだ。近々、福井にでもロングドライブに行ってみることにしよう。

■ 横須賀のアランプロスト [「透明なシート」ってピロアッパーと車体の接触面のでしょうか? あれないと雨水が滲んでくると思われます。]