SVX日記

2005-04-22(Fri) バッテリ、売ってくリ

あー、あー、そろそろハンダゴテでウリウリしたい。ウリウリしたいがネタがない。いや、ネタがないワケでもないのだが……あ、そうだ。以前にオヤジにもらったジャンクノートでもイジろうか。バッテリセルを新品に交換したら、それなりに使えるアイテムになるだろうし。

素人によるリチウムイオンバッテリの交換は非常にキケンらしい。オイラは以前にARMADA-M300のバッテリセルを交換し、その後も快適に使ってはいるが、キケンであるコトには違いない。キケンであるコトに違いないが、快適に使いたい。快適に使いたければ、やっちゃうのである。

裏のネジを2本外したら、簡単にバッテリブロックを取り外すコトができた。このノートPC、発売当時にしては非常に薄いコトに驚きを隠せない。バッテリセルの厚みがそのままノートの厚みになっている。スゲェ。まるで卵を大量に抱えたシシャモのようなノートPCだ。

例によってバッテリブロックは、再開封を考慮していないツメと接着剤によって封印されているが、このバッテリの守備はさほど強固ではなかった。スキマにマイナスドライバをネジ込み、指を入れてペリペリと殻割りする。おぅ!! 角型バッテリが6個か!! 型番は……フムン……お願い!! Google様!!

……久々に敗北感である。どれだけググっても、売っている店が見つからない。そりゃそーだよな、ARMADAのバッテリセルが手に入ったコトが超ラッキーだったんだよな。リチウムイオンバッテリなどというキケンなアイテムを一般に売ったりするのは、かなりハードなジャンク屋だけだし、そんなジャンク屋が各種バッテリを取り揃えているワケがないのである。とほほ……。

ハードの敗北をソフトで晴らす……というワケではないが、例のGmailバックアップスクリプトの処理方法を、オンメモリ指向からストリーム指向に修正するコトにした……って、相当苦労するモノと覚悟していたのに、至極アッサリと実現できてしまった。コレで、巨大な添付ファイルであっても、ほとんどメモリを使うことなく、ズリズリと送信することができるようになってしまったワケだ。それにしても、メイン側の処理の修正がほとんど不要であったのはともかく、ライブラリ側の修正さえそれほど大きくないコトにはオイラが一番驚いた。改めてRuby恐るべし。恐るべしったら、恐るべし。

ちゅーワケで、Gmailバックアップスクリプトを置いておく。まだ、いくつかやりたいコトが残っているので、もう少しイジる可能性はあるが、明日は明日の風が吹くであろう。では。

2006-04-22(Sat) 悲喜こもごも完成

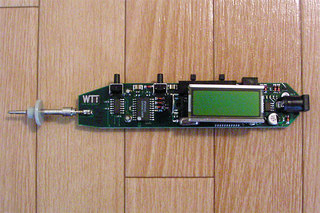

イキナリだが、分解である。これはペン型オシロ「osziFOX」の内部基板である。以前から、ちょっと不便に思っていたのだが、このオシロ、GNDプローブと外部トリガプローブを背面に接続する必要があるんだよね。このせいで、机の上に安定して置いておくことができないのだ。

で、ケースをガリガリと加工する。コバンザメのように、頭(?)の上にコネクタを新設してしまうつもりなのだ。2ピンで十分なのだが、力学的に多少シッカリとさせたいので、6ピンのピンフレームを内蔵するコトにする。ついでだから、先端プローブもピンから引っ張り出せるようにしよう。

……が、画面が映らなくなっちまったッ!! ……な、なんでッ!? いつからッ!? 先日は使えていたよな……フツーに考えれば、バラして改造した「いまさっき」壊れたんだろうけど……う、うわわゎわゎわゎ〜ん!! このオシロ、かなり気に入って愛用していたのに……。

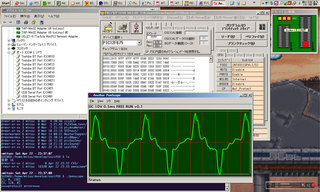

まてまて、芯から壊れているワケじゃないかもしれない……外部232C接続端子の電圧をテスターで測ってみる……電圧が出ている!! しかもフラフラしている。つまりこれは、内部回路は生きていて、外部にシリアルで波形データを出力しているというコトだ。画面は映らなくなったが、完全に死んだわけじゃない。

しかしナンでだろう……LCDディスプレイか?、表示コントローラICか? 痛恨だ……それなりに大枚をはたいて購入したのになぁ……はぁ〜……、まぁ、とりあえずプロジェクトを進めよう……。

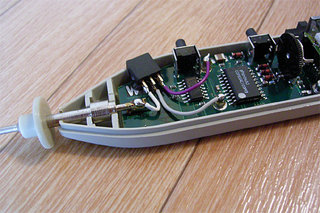

osziFOXに接続するケーブルを作る。15Vを供給しつつ、シリアル出力を受け取るという、双頭のケーブルを作るのである。少しでもフレキシブルなケーブルを流用したほうが、osziFOXの取り回しがいいので、その辺に転がっていたUSBジョイパッドのケーブルをチギッて使う。うわ、細っ……ちょっとハンダ付けが大変だったが、なんとかケーブルを完成するコトができた。

というワケで、唐突であるが先日からの解答である。以前から製作していたEX-USB-CPの「ナゾのインチキUSB端子」は、ペン型オシロ「osziFOX」専用接続ポートだったのである。こんな風に利用するのである。

2017-04-22(Sat) ホームプロジェクタ吊り下げ常設プロジェクト

ホームプロジェクタを導入してから、割と常用する日々を送っていることもあり、間に合わせのイスの上に置くのでなく、吊って常設したくなってきた。

まず「映写/設置位置」は、階段の手すりの外側で、運よく映写対象となる白壁の高さとジャストフィットであった。イスよりも高さが上がった分、台形補正の強度も下がり、左下の片ボケの程度も低下した。よっしゃよっしゃ。