SVX日記

2005-05-21(Sat) 高周波飲酒工作にくらっ

高周波回路はプリント基板でベタアースが基本っつう話もあるが、そんなのやってみなくてはワカらんのである。できるだけグランドラインをベタっぽく配置して、こんなんでいーだろ、べらんめぇ(酔)。なんだか、意味不明にPICが載っているが、まぁ、コレはアレだ。技術的な理由で載っているというよりは、政治的な理由で載っているのだからして……まー、細かいことは企業秘密。

とりあえず、MAR-8Aとチップコンデンサをハンダ付けしてみる。先の細いハンダゴテを使えば、そんなに難しくはない。ハンダ付けに自信のないオイラであるが、やっぱり道具は大事である。だが、先の細いハンダゴテが万能かというとそうでなく、ハンダの吸い取り線を使う場合や、フツーサイズの部品をハンダ付けするときは、30W程度のフツーのハンダゴテのが圧倒的に使いやすい。先の細いハンダゴテは出力が22Wだから圧倒的に熱量が足りないのだ。ちゅーわけで、ハンダゴテ暖め直すのが面倒なので、部品を揃えて作業終了。

で、今日もまたSeedをドップリと観る。第20話「おだやかな日に」までの5話を観る。しかしこのSeedは深い。すべてが深いわけではないが、部分的にスゴく深い。主人公が性悪の娘にタラし込まれてしまうあたりなんて、究極に深い。ウズミという国の代表者が重要な演説しているのに、画面ではその娘のカガリが上着を脱がされているシーンが映って、思わず重要な演説を聞き逃してしまう作りなんか、かなりの技巧を凝らした(?)シーンである。

だいたいアレだ。男は女に弱い。あるバラエティ番組で女子アナが「UFOキャッチャーでぬいぐるみ取れな〜い」とか「福引きもう一回だけ引かせて〜」とか「(19時に)ランチが食べた〜い」とかおネダりしたら、オヤジもアンちゃんも全部いうことを聞いてしまったという検証をやっていたが……男どもめッ!! なんつぅ軟弱なッ!! ……と、いいたいトコロではあるが、ココで果たして男らしいのはどっちだろうと考え込んでしまうオイラなのである。

2008-05-21(Wed) インフィニットDigiPod

しかし、スットコドッコイだったのは、電池の持ち時間だ。実に12時間。そりゃ、単4電池2本である限り、それが人類の科学の限界ってわけなんだろうが、それにしても「フォトフレーム」で12時間はねぇんじゃねぇの? 10分で自動パワーオフがデフォルト設定である。パッと見るとそこにあるのが写真立てであって、わざわざ電源を入れて注視するなんざ、アホくさくてやってられん。修正してやるッ!!

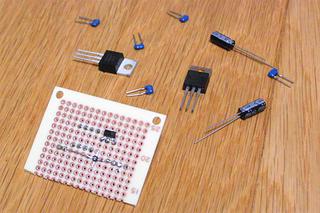

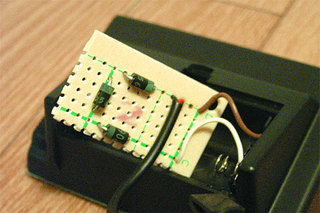

DigiPodは単4電池2本だから、要求電圧は3V。どうしようか。3端子レギューレータを使うまでもないだろう。ジャンクのダイオードを選別して、ブレッドボードで動作チェック。並列3本だとちょっと高め、並列4本だとちょっと低め……ここは高めを狙っておくかな。

2016-05-21(Sat) ブロック塀スピーカ試作

例によって、素直じゃないエンクロージャを選択する。というか、出来合いではつまらないし、イチから作るのは難しいし、材料カットを頼んだら、出来合いみたいなもんだしね。今回は、ホームセンタにあった「ブロック塀に使うコンクリートブロック形状の発泡スチロールのブロック」を使うことにした。

スピーカユニットは秋月でペア500円の激安ユニットを選択。東京コーン紙製作所のF77G98-11の旧モデルみたいだ。

今回は試作なので、厚紙でエンクロージングし、ワニグチクリップでアンプにつないで試聴してみるが……うーむ、明らかに前に自作したヤツに及んでいない気がするな。

……って、よく見たら、これ、コーン紙が紙じゃないぞ。秋月で8Ω10Wで数百円だったから同じユニットだと思い込んでいたが、前に自作したヤツは北日本音響のF01908H0というモデルだったみたい。効率も違うし、周波数特性も低音側に顕著な違いがある。

2017-05-21(Sun) 既成のブックシェルフスピーカをモバイル仕様に

タッパーで自作したお風呂スピーカを痛く気に入り、ホームプロジェクタのスピーカにも使い始め、気がつけば常に部屋の中を持ち歩いているほど使い倒しているのだが、流石に大きな音を出した場合のビビりが気になり始めた。リビングにはもう少しマトモなスピーカが欲しい。

自作も考えたが、この際、改造を前提に既成品を買ったほうが早いだろうということで、ONKYOのD-NFR9というスピーカをチョイスした。1万円弱だ。絶対的な条件は、キラキラした音を味わいたいので2ウェイであることと、フロントバスレフであること。以前にツイータの効果について体感しているのと、個人的に、低音とはいえ、後ろから出るのは許しがたいのだ。屁でもあるまいし。

実は、このD-NFR9というスピーカ、後継にD-NFR9TXというスピーカが出ているせいか、在庫のないショップが増えている。個人的に、ハイレゾは詐欺商法だと思っているので、倍近くも出してD-NFR9TXを買うことはありえず、いったんは、もうひとつグレードが上のD-55EXを注文したのだが、その手配中にD-NFR9を在庫しているショップを見つけ、D-55EXをキャンセルし、無事D-NFR9を入手することができた。で、届いたのが16日。

で、早速、改造なのであるが、自分はオーディオマニアではなく、自分の耳の範囲でしか評価をしない人なので、音質のための改造ではなく、ハンドリング性向上のための改造を行うのであった。ハンドリング性向上とは、そのまんまの意味で、スピーカの上面に持ち運び用のハンドル(取っ手)を付けてしまうのである。

というわけで、近所のホームセンタでチョイスしたのがセレクトハンドルアルマイト100mmという引き出し用の取っ手。ひとつ648円と、意外に値が張ったのでちょっと躊躇したが、安っぽい取っ手を付けたら、せっかくのスピーカの雰囲気まで安っぽくなってしまうので、ちょっとガンバってみた。

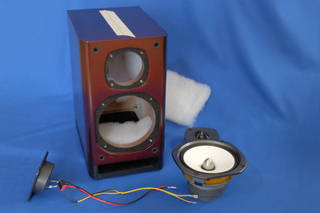

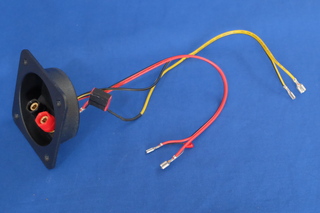

そして、ちょっとビクビクしながら、ほぼ新品のスピーカをバラし始める。ウーファ、ツイータ、背面の端子、いずれも、タッピングビス4本で止まっており、バラすのは容易。んが、ドライバの先を滑らして、コーン紙を突き破ったり、化粧板にキズを付けないように注意する。

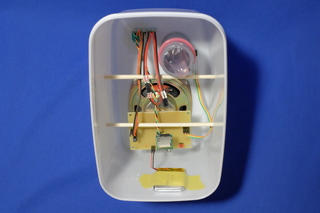

まぁ、単品のスピーカといえども、もともとD-NFR9はローエンド製品であるから、中は意外と安っぽい。吸音材はたっぷり入っているが、普通の化学繊維(ポリエステルウール?)で、グラスウールでもニードルフェルトでもない。スピーカの接続はファストン端子なので取り外すのは容易。しかし、電子工作野郎のオイラにはハンダ付けしていないのが不思議なのだ。オーディオマニアはケーブルには凝って大金かけるクセに、接続がファストン端子でも気にならないところが、心底よくわからんところだ。

いわゆる、スピーカネットワークもシンプル。ウーファはコイルを使うのが常道のようだが、並列コンデンサ一発。表示は101、つまり、100pF。手持ちの容量計で計測したら150pFと妥当な値。ツイータは直列コンデンサ一発。表示がないので、手持ちの容量計で計測したら2.30uF。以前に自分がチョイスしたのが2.2uFだったから、ちょうど同じってことだな。

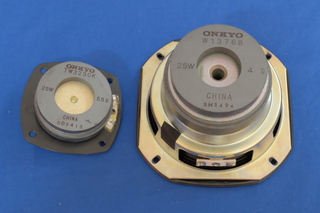

ついでなのでスピーカもチェック。13cmのウーファは想像以上の迫力だし、ツイータもかなりの重量で、イカにもイイ音がしそう。んが、気になったのはその表記。5.5Ω+4Ωで2.3Ωだし、25W+25Wで50Wなので、スペックの4Ω、70Wとの開きが大きい。定格インピーダンスの方は、スピーカネットワークがあるとはいえ、4Ωってことはないだろうし、最大入力70Wってのもおかしいような。まぁ、フルパワーなんて出さないからいいけど。

天板に慎重にドリルで穴を穿けるのと並行して、2階の窓枠から園芸用のネットを垂らすための引っ掛け棒を製作。2本の棒を蝶番でつなぎ、3箇所にヒートンを取り付ける。今年は、綿花と瓢箪(ひょうたん)を植える予定。既に10株くらい芽が出ている。

スピーカの工作に戻り、無事、ハンドルを取り付けるのに成功する。外した吸音材を元に戻し、背面の端子、ツイータ、ウーファを元通りに取り付ける。おぉ、持ちやすい! 片側4kg近くもあるが、このハンドルさえあれば、容易にスピーカを振り回せる。まさに、オーディオ振って歩けるッ! これだ、オイラの目指していた「アクティブ」スピーカは。

2020-05-21(Thu) もはやマウスの定期保守

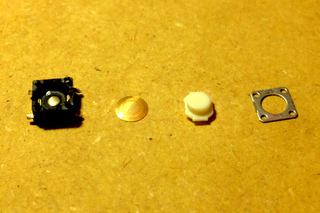

ここんとこ仕事が全日テレワークになっており、ディスプレイを切り替えつつ、2対のキーボードとマウスを駆使する毎日なのだが、突然、仕事側のマウスのセンタクリックが反応しなくなってしまった。別のPCに付け替えてみるがダメだ。これは、タクトスイッチが逝ったな。ひさびさだがいつものヤツだ。

とりあえず、予備のマウスを出してきて定時まで仕事をする。おや、同型のマウスのはずなのに、結構違うな。

などと考えながら、温まったコテで、タクトスイッチを交換。試しに、故障したタクトスイッチの足に、テスタを当ててみたところ、スイッチを押しても多少の抵抗を生じてしまい、スッとゼロにならない、という症状。これが「『渾身の力』を込めないと反応しない」という結果の理由なのだな。

気づけば、このマウス、M185からM186にモデルチェンジしてるのな。また、買い足しておこうかしらん。

■ たい [大丈夫ですか]

■ ノリさん [私もまねさせてもらおうかと。写真ではダイオード『直列』接続のように見えますが・・・?。見当ちがいでしたらごめんなさい..]