SVX日記

2004-06-04(Fri)

しかし、このルームランプ「高色温度ハロゲンクラスの輝き」というワケのワカらんコピーの通り「異様に色温度が高い」のである。早い話、電球でなく蛍光灯の光のようなのだ。光量自体も強烈なため、リアのルームランプに付けておくと明らかにヘン。SVXは観光バスじゃないのである。で、せめてフロント側とリア側の電球を交換しようと思ったわけである。

SVXの取扱説明書にはリア側の取り替え方法は図解されているが、フロント側については記述がないという片手落ちである。仕方なくヘンなところにドライバを入れてコジったりしていたのであるが、念のためSVX-MLに相談の投稿をしたところ、やはりヘンなところをコジっていたようであった。フロント側は両スポットライトのカバーを外し、中のネジを外してユニットごとガバッと抜いて、裏からランプ球を交換するのが正しいのである。以下、その様子である。

2005-06-04(Sat) クロス結線に苦労す

さて、先日からヤキモキさせられっぱなしのシールプリントであるが、やっとこさ近所のショッピングセンタ内に設置してあるPriboという機械でプリントすることに成功した。

用意していったのは1枚のコンパクトフラッシュで、中には少しずつサイズを変えてある1600x1200dotの画像4枚が入れてある。それを4分割のフレームに、各1枚ずつプリントするように指定。その結果、126x95mmの領域にピッタリと4枚が印刷された。計算すると4:3であるから比率もバッチリ。画質も黒がシッカリと濃く出ており、なかなかの印刷品質であるといえよう。料金はシールプリントで300円。チト高いが、まぁ、満足度からして十分に許せる値段である。うきうき。

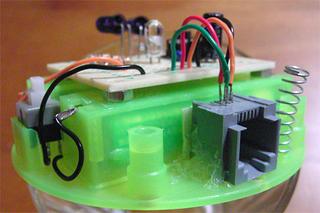

トリィは置いておいて、ハロの面倒を見る。まずは先日より懸念していた基板の固定である。基板の固定位置の直下は薄いプラスチックを隔ててスグに電池室であるため、ネジの頭を飛び出させるワケにはいかない。そこで、適当なスペーサを接着する作戦にする……適当なスペーサ……適当なスペーサ……割り箸? ……はあまりにチープだし、太さが均一でないから却下……って、なんだナットでいいじゃんか。

4つのナットを基板の4隅に瞬間接着剤で接着。ケース側には両面テープを貼り付け、ナットを押し付けて圧着。基板は軽いからコレで十分だろう。両面テープならイザという時にはペリッと剥がせるから、回路の修正の際にも便利だ。我ながらグッドアイデアである。

イッキにケースを完成させよう。モジュラジャックの背面を両面テープでしかるべき位置に固定。それだけでは弱いので、ホットボンドで両脇をネチャネチャと補強する。しかしまぁ、ホットボンドってワリと強固に素早くクッツクんで便利なんだが、扱いにくいよなぁ。細かいトコにはコテ先が入らないし、糸引くし……結局、楊枝に熱いボンドを巻き取って、塗りたくってみたらウマくいった。フムン。

さて、ガワが完成したので、次は基板外部との配線をする。モジュラジャックへの4本の配線x2、それから電池との配線だ。電池との配線はモトの配線がかなりプァなので全部やり直した。コレは手早くやらんとプラスチックに熱が移って溶け出すので注意だ。

そして電池を入れずに「ブルーちゃん」と「グリーンちゃん」を接続して配線チェック。オイラはあんまり配線チェックをマジメにやらないが、各部のグランドがちゃんとつながっているか、電源側とグランドがショートしてないかくらいは確認……なんじゃ!? コリャ!? ムチャクチャだぞ!? んな、アホな!?

あまりにムチャな結線なので、モジュラケーブルを外してチェック。どーやら、モジュラケーブルがヘンらしい。なにせ35円だからなぁ……コネクタ見ると4線だけど、中身は2線なのか? ケーブルの外観はどーみても4線だが……ダミーのモジュラジャックに両端を挿して、テスターで結線状態をチェックする……

そんなのアリ? 確かに4線が通っているものの、コネクタの端子の配置が入れ替わっている。コレはヤラれた。試しに以前に千石で購入した20mのケーブルで試したところ、コッチはちゃんとストレート結線。いかに35円のジャンクとはいえ、ヒトコト断っておいてもバチは当たらないと思うが……。

2008-06-04(Wed) Fedora9、ブラウザチューン

まずは、無線LANの設定……だが、これは何も考えなくて済んだ。X40はIntelの「PRO/Wireless 2200BG」を積んでおり、これに対応するモジュール「ipw2200」は、標準カーネルに含まれているからだ。プレビュー版ではNetworkManagerが自動起動しない設定になっていたので、あれこれ探してヒドい目にあったが、修正されたみたい。

未確認だが、Atherosにはmadwifiというモジュールが適合するらしく、それはlivnaで配布されているらしい。LavieAまでLinux化することになったら、その時はお世話になることにしよう。

具体的には、X上で外部の領域をNFSマウントし、そのままシャットダウンしたりすると、アンマウントに先立ってXが終了し、無線LAN接続が解除されてしまうため、シャットダウンがアンマウントの段階で停止してしまう。まぁ、その段階で強制電源断したとしても、問題が生じる可能性は低いが、気分が悪いのでシャットダウン前にはアンマウントを忘れないようにしよう。

次に、FireFoxの設定……といっても、オイラはOpera派なので、基本的にはOperaをダウンロードするためだけに使うだけなのだが、縁起物なのでコンパクトフラッシュに配慮し、速攻でディスクキャッシュをオフにしておく。おそらくキャッシュが働くと、かえって遅くなるだけだろう。もしキャッシュを有効にしたいなら、キャッシュの位置をRAMディスクである/dev/shmに変更するといい。試してはいないが「~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default」の下に「user.js」を作って、その中に設定を記述すればいいらしい。もし変更したら、元のキャッシュ情報である「~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/Cache/」の中身は空にしておくべきだ。

FireFoxをメインに使うつもりはないので、さっさとOperaをダウンロードする。基本的には安定版が好きなオイラだが、リリース直前っぽいベータがあるなら、それを使うのも悪くない。9.50beta2をrpmで落とす。

Operaは本格的に使うので、いろいろ設定するぞ。まずはやっぱりディスクキャッシュのオフ。キャッシュの位置は「~/.opera/cache4/」なので、空になっているか確認する。メモリキャッシュは、Operaの挙動にもよるが、とりあえずは自動のままで。

で、タブの挙動のチューニング。「ツール、設定、詳細設定、タブ」から、うっとおしいタブのサムネイル表示をオフ。で、オプションの中の「タブをクリックすると最小化」をオンに「タブに『閉じる』ボタンを表示」をオフにする。最小化は、閲覧中のページのタブをクリックすることで「直前に閲覧していたタブに戻る」かのように使えるので、オイラにとっては必須設定だ。

今や必須となったFlashプラグインも入れる。Operaとはいえ、公式サイトからrpmを落として普通に入れればよい。んが、音が出ない。話によると、オーディオ関係がPulseAudioというPCM8っぽいヤツ(?)になったせいだとか。これはFedoraから提供されているlibflashsupportを入れれば解決する。これでYouTubeやニコニコ動画もバッチリだが、Operaの場合はoperapluginwrapperというモジュールの安定度がいまひとつらしく、そこそこの確率で落ちる。これは9.5のリリース版で解決されることを願おう。

でもって、バリバリと閲覧するために必須のキーボードショートカット設定だが、これはまだ熟成中。ただし、ショートカット設定の中に「Opera Standard for UNIX」という既存設定があり、これだけでちょっとEmacsっぽくできる。

2009-06-04(Thu) ムキィーッときて、バキッっと抽出

……元々、オイラはアーケーディアンなので、せっかくのゲームも、パッド類では100%楽しめないのである。例えるなら、デーンと鎮座する巨大なステーキ(=攻略しがいのあるシューティングやアクション)を、プラスチックのナイフとフォークで食っている……シナってイライラして、せっかくの料理も味どころではないッ!! そんな感じだろうか。別に、パンケーキ(PRG)やポテトサラダ(パズル)なら、食器は選ばない。あくまで、微妙な操作が必要とされる状況に限ってのハナシだ。

しかし、アレだ。ジョイスティックは、PCのキーボードと同じく、手に馴染んだものを、末長く使うべきだと思うのだが、ゲーム機の機種が変わる度に、再購入を強いられるという現実がある。んなもん、USBに統一するべきやん、と、思うのだが、ゲーム業界には、ゲーム業界の都合があるようで、そうなってはいない。ナンタルチア。

そうなると、自然と(?)自分で作るゼ!! となるのだが、せっかくなら最高のモノを作ろう、と思って、いろいろ調べると、パーツ自体、結構高い。個々にはそんなに高くないのだが、合算すると、4,5千円してしまう。既製品を買っても変わらない値段というのは、非常にオモシロくない。

実は、一度、音がちゃんと出なくなり、電池室にラインジャックを付けて配線をやり直し、ついでにACアダプタ仕様にしたが、それでも直らなくって、仕方なく寝かせてあった(4年間だ!!)、という経緯があるのだが、コイツのレバーを移植してしまうのである。

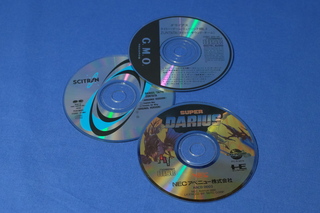

2016-06-04(Sat) ダライアスふしぎ発見

昨日、新しいスピーカを作って試聴した際、ダライアスがちょっとイマイチだと感じたが、実は「音源自体がかなり腐っていた」せいなのだということに気づいた。

オイラは初代ダライアス信者なので、昨日聴いた単体版のCDのほか、初代版のCD、PC Engineのゲーム版のCDを持っているので、改めて聴き比べたところ、いずれもまったく別物ではないか! ゲームミュージックなんて電子音を録音するだけだろ、などと思っていたので、こんなに差があるなんて思ってもみなかった。そりゃ「基板から新たに収録し直したリマスタリング版」なんてモノが再発売されるわけだ。ずっと、単なる宣伝文句かと思っていたのだが、これだけの差があるならばもう一度、買ってもいいと思える。

初代版を改めて聴くと、ゲームセンタで鳴っていた印象に近い気がする。たぶん、最新版が「基板から新たに収録し直した」のだから、逆にこれは「(おそらく本物の筐体の)スピーカで再生したのをマイクで収録した」のだろうと思う。リアルという意味では悪くはないが、筐体のスピーカなんて安モノだから、それほどクリアに録れるわけもなく、いわゆる「ダビング」品質なのだろう。

驚いたのは、PC Engineのゲーム版のCDだ。ドルビーサラウンド対応ということで、おそらくスタジオでマトモなアンプに基板をつなぎ、マトモなスピーカで再生したの音をキチンとしたマイクで収録したのではないかと推測する。そのせいか、各パートが独立して鳴っている印象を受けるし、高音も澄み切っている。音楽として聴くなら間違いなくこれがいい。収録ループ数が多いのもいい。

せっかくなので、ちょっと切り取ってつないでみたものを置いてみた。いずれも、各曲の冒頭部分のみ、単体版、初代版、PC Engine版の順でつないだものだ。原盤からの劣化がゼロになるよう、切ってつなぐ以外の加工はしていない。

# cdparanoia -B -d /dev/sr1

# sox S/track04.cdda.wav cap_S.wav fade 0 30 1

# sox 2/track01.cdda.wav cap_2.wav trim 3 fade 0 30 1

# sox P/track03.cdda.wav cap_P.wav fade 0 30 1

# sox cap_S.wav cap_2.wav cap_P.wav captain_neo.wavまずはCAPTAIN NEO。単体版はチャンネルが左右逆で、ドラムがモコモコだ。PC Engine版は、イントロの後に音のパンニングする部分がちょっとおかしいが、基本的に音がクリア。初代版は、よくも悪くもゲームセンタで聴いた音。

つぎにINORGANIC BEAT。やはり、単体版はチャンネルが左右逆。ドラムの音は悪くないが、音色が明らかに違う。PC Engine版も、ドラムの音色は違う気がするが、これは使ったスピーカがイイからではないだろうか。金属音の冴えも素晴らしい。初代版は、やはりゲームセンタで聴いたドラムの音。

ボスのELECTRIC FAN。単体版は各パートが中心に寄っている。ドラムは大太鼓みたいなヒドい音だ。PC Engine版は、各パートの左右への分かれっぷりがすごい。ドラムは弱めだがクリアだ。

愕然とするのがMAIN THEME CHAOS。単体版は、妙な反響効果を入れているのか、ドラムがホワイトノイズと化している上、プチノイズまで入っている。初代版は、冒頭のゴワゴワ感こそスゴいが、確かにゲームセンタではこの音だった。キラキラした音は完全に潰れているが。これに比べると、PC Engine版は、ほぼ完璧。冒頭のオーケストラヒットは抑えめだが、続く高音系が気持ちいいほどキレる。

THE SEA。単体版は総じて低音強化なのかと思ったら、この曲ではドラムが遥か遠くで鳴っている。ミジミジという音の音色が耳障り。ちなみに、前半はまだしも、後半は完全にグチャグチャ。一方で、PC Engine版の音のクリアさに比べると、初代版はモゴモゴ感がある。

最後はラストボス。どれにもスピーカのビビリ音が入っている気がするが、特に単体版がヒドい。初代版はやはりゲームセンタで聴いたイメージ。PCEngine版が一番マシだ。

オイラは初代ダライアス信者なので、初代版のCDがかなりイマイチだったことに気づかされてしまったのはかなりのショックだ。PC Engine版がかなりイケているとはいえ、こうなると、完全版を手に入れたくなる。現在、購入もしくはレンタルできる初代ダライアスの音源は……なに!? DARIUSPREMIUM BOX REBIRTHしかないの!? っていうか、これ限定発売だから高騰してるし……。

2022-06-04(Sat) タイヤがシュー…っとな!?

先日、ハードな場所を走りまくったからパンクしたのか? 無理もない……と思ったが、よく見るとクランプインバルブのゴムパッキン部分に亀裂が入っている。バルブを指で揺らすとシューシューいう。

面倒なことになったなぁ、運が悪い……とは思ったが、考えてみれば、問題なく家に帰ってこられてるわけだし、高価なタイヤの交換までは必要なさそうだし、50kPa以下には落ちないようでタイヤの変形ダメージは少ないだろうし、たまにはクルマの世話したいと思っていたし……むしろ非常に運が良かったのかもしれない。

自分でタイヤを交換した時に、ナットを締めすぎたのが原因かなぁ。いや、それはわかっていたのだから十分に気をつけたよなぁ。そもそも、既に4,000kmくらい走ってて問題なかったんだからなぁ。まぁ、考えても仕方ないか。また、ピットを予約して、自分で修理することにしよう。とりあえず、替えのパッキンを注文する。4セットもいらないけれど。

2024-06-04(Tue) A HUGE SCREEN S2721NX IS APPROACHING FAST

老眼の進行を感じていることもあって、ディスプレイをひとまわり大きくしてみようかと思い立った。

これまで使ってきたディスプレイは「DELLの2209WA」というヤツで、安さに驚いて買った記憶があるが、もう14年近くも、ほぼ何の不満なく使ってきた。ファクトリモードで稼働時間を見てみたら23391時間。正味3年弱。実に人生の20%をこれ見て過ごしていたことになる。実に素晴らしいプロダクトだ。つうか、それに2万円しか払ってなかったことに申し訳ない気がするくらいである。誠に申し訳ございません。DELL様、仏様。

で、次期ディスプレイとして選択したのが「DELLのS2721NX」というヤツである。そりゃ、DELL続投しかない。だけど、12,800円。申し訳ないとかいいつつ、またそんなローエンドかよ。つうても、それで十分なんだものなぁ。

なかば冗談で縦画面を試してみたのだが、迫力はあるものの、垂直同期の都合でスクロール時に横向きに気持ちの悪いティアリングが起きる。60Hzでは60Hzの、75Hzでは75Hzの、だ。これはちょっと実用に耐えないな。

こっちは悪くない。横に伸びた分を有効に活用できているし。つうか、14年前とやること変わってないのはどうなのよw。

| S2721NX | 2209WA | |

|---|---|---|

| 大きさ | 27インチ | 22インチ |

| 解像度 | 1920x1080 | 1680x1050 |

| ドットピッチ | 0.3114mm | 0.282mm |

| 消費電力 | 21W | 52W |

| 価格 | 12,800円 | 20,375円 |

27インチだとフルHDよりも高い解像度を持つ製品が多いのだが、それは考慮の上で選択しなかった。単に価格の問題ではなく、老眼対策という意味では解像度の向上でフォントの品位が上がることの価値は低いし、リモートデスクトップ用途だと通信帯域が厳しくなるし、レゲーの用途にもまるで意味がないためである。