SVX日記

2004-06-06(Sun) SVXの赤外線キー複製プロジェクト

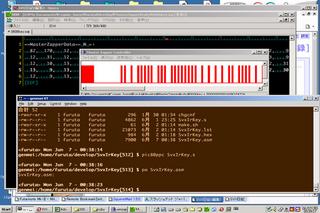

忘れたころにゲインのあるSVXの赤外線キーの複製プロジェクト。ブレッドボード上ではあるが、本日ソフトウェアがめでたく完成したトコロである。価格とサイズの面から8pinのPIC12F629を使用したので、EEPROMの容量が少し足りず、既存のルーチンをちょっと修正することになったが、意外とあっさり動くようになった。

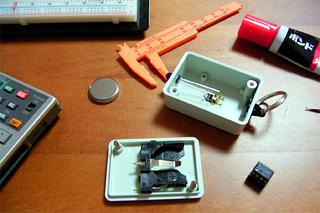

ソフトがデキたらハードである。といっても、今回の回路は「PIC, 赤外線LED, ボタン電池ホルダ、タクトスイッチ、抵抗1本」という手抜き回路。むしろ大変なのは多少なりとも見た目が大事なケースの工作である。

キーリングをつけるφ6.5mm穴をゴリゴリ、LEDを出すφ5.0mm穴をゴリゴリ、タクトスイッチを埋め込む角6.0mm穴をゴリゴリ。意外と大変なのがこの角穴であるが、カッターで拡張したところ意外とキレイに穴が開いた。タクトスイッチの大きさにピッタリである。タクトスイッチを埋め込んでボンドで接着。電池ボックスも同じくボンドで接着。ボンドはその辺に転がっていた俗に言う「鼻くそボンド」である。

2005-06-06(Mon) オトナのガチャポン必勝法

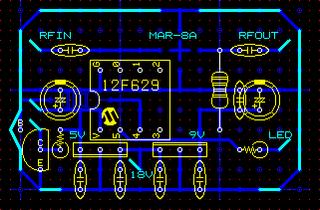

今日は昨日に一応の完成をみた「トリィ」の最後のまとめに入る。まずは実態配線図。後半、対症療法的に回路の変更や追加を行ったので、基板の裏にまで配線がおよんでゴチャついてしまったが、一応、図面を更新しておく。例によって抵抗値とか容量値とかが入っていないが、それはもうアレだ、ひとつ適当によろしくお願いする次第である。早い話が手抜きだが、まぁ、タダでさえゴチャゴチャしている実態配線図をこれ以上ゴチャつかせたくないというのもある。

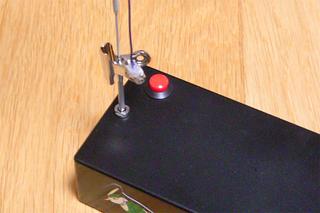

でもって、外部アンテナを製作する。外部アンテナといえば聞こえはいいが、10個で178円の目玉クリップにリード線をハンダ付けしただけのシロモノである。これをアンテナの中ほどの金属部分にハサんでアンテナを延長する。一応、リード線のハンダ付け部分付近はホットボンドで固めてみた。これでかなり曲げに対する耐久性は向上したコトであろう。

といっても、そんなにたいした方法でもない、ガチャポンの丸い空きカプセルに部品を入れるというダケのコトだ。しかしながら、このカプセルはソコソコの強度もあり、密閉度もバッチリだ。外から内部を確認するコトも簡単だから、ナニが入っているのか一目瞭然。底が丸いから細かい部品の取り出しも容易だ。製作中の機器別に1個ずつ割り当てたり、回収したジャンク部品をまとめていれておいたり、ブレッドボード用の部品を入れておいたり……と、仕分け方の自由度も高い。開けるときに力を入れすぎて、中身をブチまけたりしないように注意が必要ではあるが。

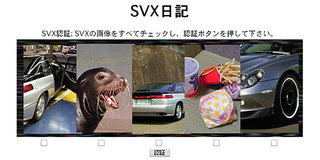

2007-06-06(Wed) ゲイツ認証ならぬSVX認証

故あって、非常に簡易的な認証システムを必要としている。で、今の状況にピッタリなのが、いわゆる「ゲイツ認証」なのであった。

完成イメージは以下のような感じ。SVXの画像をすべてチェックして認証ボタンを押し、正しくチェックされていれば認証が完了し、tDiaryのコンテンツにアクセスできるようになる。一度認証したら、以後クッキーの続く限り、ページへのアクセスは自由だ。

2008-06-06(Fri) Fedora9、フォント&メディアチューン

今日もコマゴマとした設定をツメツメしていくゼッ!! まずは、ディスクへの書き込みが増えるとウワサのSELinuxをオフにする。今回はインストール作業を通してSELinuxの有効/無効を聞かれなかったが、規定で有効になったのはいつからだ? しねっと「/etc/selinux/config」の記載を「SELINUX=disabled」に変更しておく。

# User specific aliases and functions

alias ls='ls -lrtF --color'

alias cp='cp -p'

alias ex='pushd +1'

alias less='less -X'

alias em='emacs -nw'

export EXINIT='set exrc number showmode tabstop=4 ignorecase'

export PAGER='less -X'

export MANPAGER='less -isX'

export LESSCHARSET='iso8859'

function uuenc () { gzip -c $1 | uuencode uuuuuuuu.gz | sed 's/$/!/g'; }

function uudec () { cat $1 | sed 's/!$//g' | uudecode; gunzip -N uuuuuuuu.gz; rm $1; }

PS1='\[\e[1;1m\]\n<\u> \d - \t\n\H:$PWD \$ \[\e[0m\]'脈絡はないが、お気に入りのOsakaフォントもインストールする。Xにフォントをインストールというと、見るからにおぞましいハナモゲラ怪獣「*-*-*」との格闘を予感させるがさにあらず。「/usr/share/fonts」の下にディレクトリを掘って、Windows向けのTrueTypeフォントファイル(ttf/ttc)をそのまま放り込むだけだ。

と、いいつつも僅差でOsakaだ。端末のプロファイルをイジり、フォント設定をOsakaの等幅10にする。でもって、好みである往年のプラズマディスプレイっぽいカラーに変更。文字が「#FF6020」背景が「#401800」。

さらに脈絡なく、次はシステムの統計情報採取ツールであるsysstatの導入。しかし、これが規定でインストールされない……というか、そもそもインストールディスクに含まれないってどういうコトよ? 何か別の新しいパッケージに置き換わったのかと思ったぞ。入れ忘れか? yumでサクっとインストールする。

翻ってエンターティメント関係の環境も整備する。Fedora9の音楽プレーヤである「Rhythmbox」は、驚くべきコトにiPodへの楽曲転送までサポートしているのだが、もっと驚くべきコトにmp3すらサポートされない。

そのテのパッケージは、なんか権利関係が微妙だったりして、Fedoraのパッケージに含まれないらしいのだが、そのテのパッケージを補完してくれるリポジトリが外部にあるので、それを追加登録する。以前にちょっと出てきたlivnaである。

しかし、一説によるとlivnaはFedoraと関係が深いとか。なにそれ。別に構いやしないけどさ、パチンコ屋の景品交換所じゃあるめぇし……と、首を傾げつつ、http://rpm.livna.org/に接続、livna-release-9.rpmを落としてインストール。

2025-06-06(Fri) ETC、ワルイテック

ずいぶん前の話だが、ロードスターの納車直前にETCの車載器を手配した。パナソニックのCY-ET809Dというもので7000円弱。日髙のり子が声を当てているということで話題になったもの。

んが、ぜんぜん浅倉南ではない。なんでも「『機械的に発声して』という指示だった」と当の本人が語っていたが、確かに機械的な発声で萌え成分はゼロ。なんのために日髙のり子を呼んだんだよ。奇しくも完全に「ドミネータ」になってしまっている。「通過モード、リーサル、走行速度オーバー40、速度を落として下さい」……とは言わないけれど。

ロードスターには、純正アクセサリにETCの車載器が用意されているのだが、当然のように驚くほど高価。しかも、装着位置が助手席の背中の裏という微妙な場所。ETCカードを抜くのがすげぇ手間やん。まぁ、盗まれようもない場所でもあるけれど。

つうわけで、ハナから自分で取り付けるつもりで手配したのだが、なにしろ高速道路を走るのが好きではないので、利用頻度は極めて低い。年に4,5回。そんなための装置をダッシュボードに設置したら目にウルサくてかなわんし、エンジンの始動の都度「イーティーシーカードが挿入されていません」なんつうアナウンスも耳にウルサくてかなわん。なので、電源をシガーソケット対応にして、使う時だけフロントガラスに吸盤マウントでくっつける形にした。まぁ、前に乗っていた軽自動車のときもそうしてたんだけど。

この装着方法、禁止されてまではいないものの推奨されない方法なのだとか。というのも、ETCの車載器には、車種区分が書き込まれていて、それで料金が決定されるからだ。軽自動車の車載器を、普通車に載せ替えると、料金をズルできてしまう。なので、容易に載せ替えできる状態はよろしくない、という主旨らしい。とはいえ、別にズルするつもりなんかないし、料金所ではナンバの撮影もされているだろうから、好きにさせてもらうわ。

それで何年も過ごしてきたのだが、聞くところによると2030年問題というものがあるらしい。なんでも、無線通信の暗号化方式に脆弱性が見つかったので、古い機種がゴミになるのだとか……おい。オレのコレもゴミになるヤツじゃねぇか。なんだか釈然としないな。こないだの大規模トラブルでもテメェらのミスを客に押し付けて批判されてたが、考え方の根っこが同じだ。実に半官組織クサいヤリクチ。大概は車の更新と同時に車載器も更新されるのだろうから、十分に台数が減ってから買い替え補償したっていいだろうに。そもそも暗号は当然のように陳腐化するのだから最初からファームウェアアップデートくらいできるようにしとけや。時期的にDVD→Blu-rayから学べたことだろうに。無能マル出しだな。