SVX日記

2004-06-07(Mon) SVXの赤外線キーの複製プロジェクト完了

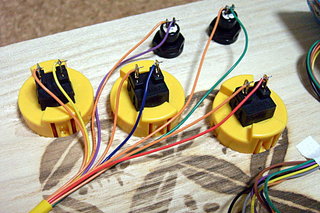

その筋の人間が見たらあきれるような中学生レベルの回路であるが、動けばよいのだ。ちゃんと作るなら回路は基板上に組むべきなのだが(ケースにも穴があるし)、こんな回路なので空中配線で十分である。ササッと30分程度でハンダ付け作業を終わらせてしまうのである。

で、ふた閉めて、ネジ締めて、走ってSVXの元へ。「ポチッとなッ!!」「……シャコッ!! ピピッ!!」をぉ、開いたッ!! めでたく動作確認も完了である。「もいちど、ポチッとなッ!!」「……シャコッ!! ピッ!!」をぉ、閉じたッ、完璧だッ!! 嬉しさに意味もなく10回以上も開け閉めしてしまう。きっと「ナニあそんどんじゃ!! えー加減にせんかワレッ!!」とSVXは思ったことであろう。

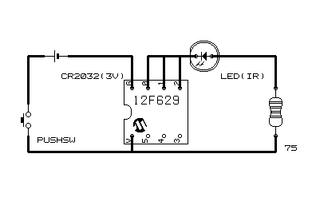

回路は実にシンプル。ホントはパスコンとか入れるべきなのだが今回はパス。スイッチを押すと、PICに電流が流れてPICが起動。PICは起動直後からEEPROMに記録されている鍵パターンに合わせてI/Oポートを制御して赤外線LEDを点滅させ、終わったらそのままSLEEPである。これは1信号だけ記録させた赤外線リモコンとまったく同じ動作である。送信する信号パターンを変えれば、昼間の大衆食堂でNHKをいいともにこっそりと替えてウハウハすることもできるだろうが、これは自由研究としておこう。

ここで、使用した赤外線LEDはSHARPのGL538。3Vの場合、抵抗は35Ω程度だとLEDを定格出力にできるのだが、手元にないので75Ωでゴマかしている。遠くからスナイパーしたい人は15Ω程度まで下げても大丈夫だとは思うが、カリカリチューンの世の常として(この場合LEDと電池の)寿命が短くなりがちなことに注意である。

2005-06-07(Tue) さよなら、ピエール

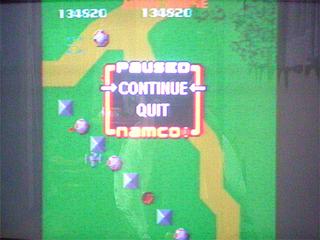

ビール呑んで、燗酒を2合ほど呑んで、オイラが最も工作に力を発揮できる生酔い状態を軽くオーバランしつつ、たいしてウマくもないウイスキー山崎の片付けにもかかる。最近、オモシロいテレビもやっておらんなぁ……と、そこにVHFトランスミッタのテスト信号発生器が目に留まった。最近、遊んでないなぁ。ひとつ、飲酒出撃でもしてみるか。こちとら、ココんトコ、あらゆるコトがガストノッチ(ゼビ語で絶好調)つづきなんじゃッ!! いざ、グワッシャ(ゼビ語で発進)!!

そういえば先日、こんな実験を見た。「呑んでも運転に影響ないモンね」と書いては呑み、呑んでは書き……というのを繰り返すと見事に文字列がグジャグジャになっていく、というモノだ。ほんじゃ、オイラはゼビウスで試しちゃるっちゅーねん(酔)。

イキナリ最初のソルを逃し、シツコくスペシャルを狙った結果トーロイドに撃墜される。おぉ!! やはり飲酒運転は危険というコトかッ!! ……と、ココまではよかった(?)が、その後はナゼかガストノッチ。脳みそが桜色なのでメモリのアクセス効率が落ちたためか、記憶を頼りにした先制攻撃ができず、攻撃が後手に回り気味にもかかわらず、70%ラインを割らずに撃墜されるコトは少なく、エリアはスイスイと進んでいく。気が付けばシオナイトと合流。ガルザカートを見切って軽くジェミニ誘導した挙句に、アンドアジェネシスも4箇所のアルゴを潰してからの余裕の破壊。なんだ!? シラフより調子いいじゃん!?

……んが、そんなこんなをしつつも、我が虎の子ソルバルウ……というよりは大虎ソルバルウ部隊はエリア11で全滅。むーん。以前にも書いたが、このゲーム機版のゼビウスは画面の縦方向が狭いために非常に不利であり、ゲーセンでは軽くエリア16をクリアできるオイラでも、エリア13までしか進めないというシロモノだ。しかし、それでも飲酒出撃でエリア11まで進むことができたという事実は……いったいどう捉えたらヨイのだろう?

飲酒運転は決してやってはイケないことのひとつだが、毎日呑んではゼビウス……いやポールポジションのがイイのかな……をして鍛えれば、飲酒状態の集中力を高めるコトもできるのだろうか? 明日はシラフで進むことのできるエリアを再び確認しつつ、今後は酒量と侵攻エリアの関係の統計をとっていきたい(?)と思う。

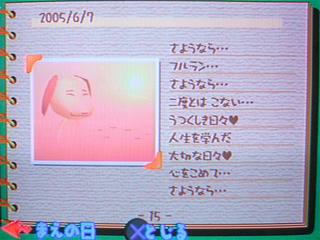

さて、先日「お父さんが倒れた」のは仮病だったと言って戻ってきていたピエールであるが、実はお父さんの調子が悪いのはホントだったらしい。なんでも今日をもって実家に帰ると言いだした……お別れである……未来永劫のお別れである。ゲームのキャラクタとはいえ、別れとはマコトに悲しいモノである。

「前のお別れの時に、言いたくて言えなかったコトを言います……好きでした、愛してます……もう少しフルランといっしょにいたかったワン」……などといいつつ、ピエールはアッサリと部屋を出て行った。……ったく、なんつーストレートな、ヒネりもナニもあったもんじゃないぞッ!! ……なのに……それなのに……この両目からあふれ出ようとする液体は何なんだッ!! 電気が消えて時間を止めたレトロな部屋の光景が、こんなにも空虚に映るのは何なんだッ!! ポケットステーションに表示される「ピエールはいなくなりました」という一文が、こんなにも心にシミるのは何なんだぁ〜ッ!!

だいたい「もう少しいっしょにいたかった」というフレーズだッ!! まったくもってこれほどに非論理的なフレーズはないのである。「少しいっしょにいた」からこそ「もう少しいっしょにいたくなる」のだ。「もう少しいっしょにいた」なら、さらに「もう少しいっしょにいたくなる」のは自明なのである。つまり「もう少しいっしょにいたかった」というフレーズには、論理的な誤りが含まれているのだ。コンパイル時にLogical phrase errorが出るっちゅーの。よって「もう少し」が無限ループに陥るという矛盾を回避した形である「ずっといっしょにいたかった」こそが「もう少しいっしょにいたかった」の正しい形、真の意味なのであるッ!!

2008-06-07(Sat) Fedora9、ATOKチューン

さて、メディアファイルも扱えるようになり、マニョマニョとウェブを閲覧する限りは、かなり快適な環境を築きつつあるわけだが、ガッツンガッツンとメールを書くにはATOKによる日本語入力環境の構築、チューニングが必須である。

と、ここまで触れなかったが、Fedora9には「普通にインストールすると日本語が入力できない」というなかなかにビッグな不具合があるらしい。オイラは、如何にしてATOKを導入するか、しか考えていなかったので、トンと気づかなかったわい。

某掲示板では、これを持って「クソディストリ」と発言しているヤツがいたが、そういうあんた自身がクソ以下だと言いたい。誰が作っていると思っているんだ。タダで使わせてもらっておいて、しかもリリース直後に文句を言うな。あんたは開発に協力したのか? バグレポートのひとつも送ったのか? せめて少しでも金を払ってから言え。バカ。

と、少々脱線したが、結論から言うと、Fedora9でも何の問題もなくATOK X3を使用できる。まずは、im-chooser, imsettings, imsettings-libsをインストールする。おそらく、yumでim-chooserをインストールすれば、続くふたつも入るはず。

でもって、あとはマニュアルの手順通りにインストールする。具体的にはXからログアウト、黒い端末画面から、setupatok.sh, /opt/atokx3/sample/setting_redhat5.shを順に実行。アップデートモジュールが出ているので、ついでにsetupatok_up1.shも実行。

で、問題は起動スクリプトである「/etc/X11/xinit/xinput.d/iiimf.conf」に記述されている「gnome-im-settings-daemon」。実はコレがFedora9には存在しない。Xのリングに登るとイキナリにドシロートのオイラなので、これにはかなり悩まされたが、某掲示板に「/opt/atokx3/bin/atokx3start.sh」を実行すればいいという情報があり、試したらアッサリとうまくいった。

以下は、私のiiimf.conf。アップデートモジュールと併せ、JUSTSYSTEMのサイトで提供されている、iiimf_status_hideを実行し、ウィンドウの下にくっつく、ヘンなツールチップの非表示処理設定を加えてある。

XIM=iiimx

XIM_PROGRAM=iiimx

XIM_ARGS=-iiimd

GTK_IM_MODULE=iiim

QT_IM_MODULE=xim

#gnome-im-settings-daemon >/dev/null

export HTT_DISABLE_STATUS_WINDOW=t

export HTT_GENERATES_KANAKEY=t

export HTT_USES_LINUX_XKEYSYM=t

export HTT_IGNORES_LOCK_MASK=t

export JS_FEEDBACK_CONVERT=t

export ATOK_DISABLE_PALETTE=t

export ATOK_ENABLE_STATUS_WINDOW=t

/opt/atokx3/bin/atokx3start.sh

/opt/atokx3/sample/iiimf_status_hideなお、yumでまとめてアップデートをかけると、iiimf 関連パッケージのいくつかが勝手にアンインストールされてしまうようだ。未確認ながら「/etc/yum.conf」の「[main]」の段落に「exclude=iiimf*」を追加しておくといいかもしれない。

で、ここからがオイラのオリジナルハック。ATOKは、IMのON/OFFのキーバインドに、規定で「Ctrl+Space」が割り当てられている。しかし「Ctrl+Space」といえば、emacsの「マーク」のキーバインドであり、当然のようにこれらは衝突してしまう。というか、ATOK側が食ってしまう。

Linux版の入力環境を出しておきながら、emacsに楯突くとは神をも恐れぬ所業といえるが、あの神(ストールマン)は日本語を入力しないからなぁ……という都合を知ってか知らずか、このキーは設定で変更可能だ、が、しかしッ!! スーパースットコドッコイなコトに、選択肢は「Shift+Space」のみに限られるのであった。なんだそれはッ!? 責任者出てこいッ!!

実は隠しキー(でもなんでもないかもしれないが、ちゃんとマニュアル読んでねぇの)で、全角/半角キーでもON/OFFすることはできる。とはいえ「Ctrl+Space」か「Shift+Space」のどちらかは有効にしておかねばならず、両方を無効にすることはできない。んにゅー、うっとおしいっちゅーの。

どうにか無効にしようと、最初は添付のIIIMFのソースを直して、再コンパイルとかも試してみたのだが、ビルドには成功するものの、RPMパッケージが生成できない。別にmake installしてもいいのだが、使いもしないファイルが大量にバラ撒かれるのも気分が悪い。そこで、ピンポイントでバイナリパッチを当てることを思いついた。

バイナリパッチといっても方法は簡単。viのバイナリモードを使って、一部をちょっとツメるだけ。vi -b /usr/bin/iiimdして「Zenkaku_Hankaku」をサーチすると、以下の2カ所が見つかるはず。

^@<Ctrl>space,Zenkaku_Hankaku^@Conversion...

^@<Shift>space,Zenkaku_Hankaku^@Language...^@Zenkaku_Hankaku^@ Conversion...

^@Zenkaku_Hankaku^@ Language...注意する点は、後ろに続く「C」と「L」の「位置をズラさない」ようにスペース等で埋めること、だ。同様に/usr/lib/iiim/iiim-xbeも修正する。で、iiimdを再起動すれば、Ctrl+Spaceは無効になっているはず。ログインし直してもいい。

2009-06-07(Sun) ヴァリアブル・ジョイスティック「JS-1V」完成

時期的には、扇風機を、早々に完成すべきなのだが、職場が「日中寒め」のせいで、イマイチ、モチベーションが上がらず、こっちを優先してしまうのであった。ちゅーか、いい加減……

さて、ジョイスティックの製作を優先してしまうのには、もうひとつ理由がある。というのも「完成がみえると、興味がなくなる」の法則である。一応、C言語で、シリアル送受信、PWM制御、LCD駆動、ロータリエンコーダ処理のまで、各要素自体は動かせちゃったんだよね。

そう。別に、心から扇風機が必要というワケではなく「作ってみたいから作る」のが趣味というモノなのである。これは「山があるから登る」のと同じである。また「そこにヒコーキがあり、オイラはライセンスを持っているのに、なんで近くでハンバーガを食わねばならんのだ」と、ハンバーガを食べに隣の空港まで飛んでったツワモノの例もある。まさに「手段のためなら目的を選ばない」のが趣味人として正しい姿なのである。

そういう意味では、今回のジョイスティックの自作は「気分よくゲームをする」という「目的」のためである。だから「完成すること」が重要であり「趣味」よりは「作業」の側面が強いのだ……と、ひととおりノーガキをタレたら、買い物に行こう。

今回、木箱にデカい穴を空ける必要があるため、ホールソーを買いに行く。100円のダイソーである。別に穴を空ける手段はホールソーに限らないが、さすがに「100円で買えるんなら買うっきゃない」のである。ついでに、使えそうな工具やら、パーツやらを大量に買い込む。品質に期待はできなくても、ないよりマシという工具は、いくらでも存在するのである。

さらに、大須で主要なパーツを買い込む。レバーは再利用するが、ボタンはゲーセン仕様のモノをオゴる。ブツは

レバー部分のアップ。実は、いったんは廃棄したドナーのトップカバーの一部を切断して取り付けている。というのも、レバーのパーツのネジ穴のフランジが、取り付け高さから微妙に距離のある位置、オマケに4カ所のうち1カ所は特別に距離のある位置にあり、強度に不安を感じたためである。

そこで、ドナーのトップカバーに元通りレバーを取り付け、そのネジ止め位置のすぐ脇にネジ穴を開け、トップカバーを取り付けステーとして利用するのである。ただし、特別に距離のある1カ所の部分については、トップカバーを破壊してしまっているので、まったく別の部分の「柱」をカジり取ってきて、長さを調整、一方に3mmのネジ穴タッピングして取り付けた。

というわけで、中は結構アクロバチックなことになっているが、表面的にはスッキリだ(ネジの位置はやや微妙だが)。レバーのボールが外せないので、大きな穴を開ける必要が生じたが、目隠しに金色の厚紙(ブランデーの箱の内装)を入れてゴマかしてある。

ボタン部分のアップ。自然に自分の手を置いて、指の位置を中心にボタンを並べた。まさにオーダメイド。そういえば、どこかのサイトで、ジョイスティックの自作用に、既存のジョイスティックのパネルの図面を配布していたが「それは逆」じゃないかと思う。自作するからには「自分の手に合わせる」絶好のチャンスではないか。

メインは3つのボタンの右2つ。ゼビウスや魔界村では、このふたつを使う。一番左のボタンはグラディウスのパワーアップなど「ここ一番」用に少し離した。一方で、1P/2Pボタンはワザと近くした。押しが固いので、通常の利用には適さないが、3つ以上ボタンが必要な場合に限って、流用も可能なように考えてのことである。

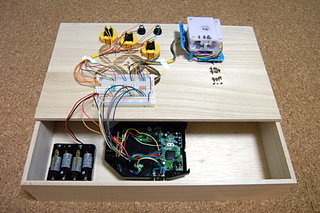

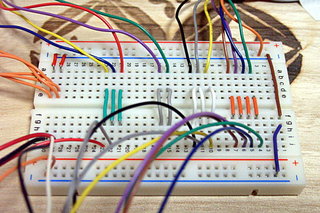

ブレッドボード部分のアップ。これが今回のミソ「ヴァリアブル」のネーミングのモトである。昨日のエントリに書いたように、ジョイスティックは、PC のキーボードと同じく、手に馴染んだものを、末長く使うべきである。そこで、ゲーム機の機種が変わっても、速やかに対応可能なよう、回路の大部分をブレッドボード上に構成してしまう仕様とするのである。

これならば、ゲーム機の機種が変わっても「乗っ取り」基板を交換するだけで、ジョイスティック側の工作は不要になる。また、A/Bボタンの反転はおろか、スペハリの上下逆などの、奇妙なアサインも設定し放題。なにしろ、線を「植えればいい」だけなのである。オマケに、マイコンを載せれば、連射装置やコマンドマクロも組み込みも、その取り外しも容易だ。うっしっし。

最後に、今回は「Wii乗っ取り」用の部材が入手できなかったので、ドナーとなったゲーム機の機能を復活する。基板をどうやって載せようか迷ったが、これまた、いったんは廃棄したドナーのボトムケースに基板をネジ止めする形にし、扱いを容易にしてみた。出力は再度RCA端子化し、ケースに組み込む。基板側の配線も、あらかたやり直した。やっぱり、熱収縮チューブでまとめ、先端はすべて半田メッキ加工する。

さて、今回の製作費だが、ほとんどが流用なので、恐ろしく安い。現在、装着されている部品だけだと、大きなボタン(350円)3つ+小さなボタン(130円)2つ、ブレッドボード(409円)、電池ボックス(84円)のみ。シメて1803円。今回、新たに購入した工具、ホールソー(105円)2種や、ハンダ、ケーブル、ネジ、スペーサなどのコマゴマしたものを入れても、2500円はかかってないだろう。自作するなら、こうでなくては。

早速、ゼビウスで遊んでみる。うぅむ、ソルバルウの機動の鋭さが違うというものだ。これなら、以前は為しえなかった、16エリアのクリアも可能かもしれない。満足満足。

2025-06-07(Sat) 設楽ダム工事進捗よーし

設楽ダムでも見に行くか。設楽町に続く県道33号は大好きなドライブコースのひとつだ。ダム建設の影響で、だいぶ前から一部の区間が通行止めになっている。走れるうちに走っておきたい。ちょっといつもと違う道を通って33号へ……と、思ったら、通行止めで473号へ押し戻されてしまった。しゃーない。帰りに通ろう。

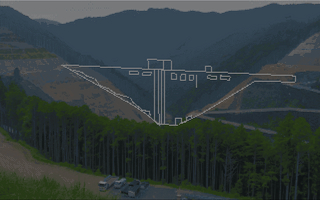

「設楽ダム工事事務所広報展示室」という所にクルマを止める。広報展示も楽しみにしていたのだが、開いちゃいねぇ。土日休みかよ。広報展示する気があんのかないのかわからんな。そこから「設楽ダム見晴展望台」まで徒歩20分……が、iPhoneに案内を頼ったら、画面の向きが変わらない不具合が出てしばらく逆方向に……ったくもー。自分の勘を信じるべきだった。ほどなくして展望台へ。誰もいやしねぇ。まだダムの堤体は影も形もないが、影も形もない時点を眺めるのにも価値がある。記録として写真を撮っておく。