SVX日記

2004-06-15(Tue) 同時多発開発中

カリカリのPCにまったくもって興味のない私のメインマシンはシャープの骨董メビウスノート。2万円でジャンクノートを買ってきて、CPUを166MHzから233MHzに載せ換えたものである。主にWindows2000でOperaとCygwinを動かしており、コレもソレで書いている。そんな私であるから、以前よりシンプルな設計のEDENプラットフォームには強く惹かれるものがあり、横目で見ている状態であった。ところが横目で見ているうちにいろいろ種類が増えていたらしく、直接12Vが入れられるヤツとか、オンボードにPCカードが挿さるヤツとかも出ているらしい。

まだ、あまり情報収集をしていないが、どうも初代のEDENに秋月のTVキットを組み合わせるのが、一番安くて済みそうである。本来なら電源は車の12Vから取りたいが、安物の100V電源が既存なので、アダプタで給電できるケースを買うのも安直でよいかもしれない。ついでに、適当なCDドライブを付けてKNOPPIXをメイン、必要ならWindows + ProATLAS + USBGPSでナビ、というのもますます安直でよいかもしれない。特に前者はHDDレスかつ電源ブッチン可ということで気が楽なのがいい。

と、考えつつ、今日はカミさんの実家に北海道土産のカニをイタダキにSVXで出張である。カミさんに職場までSVXで迎えに来てもらって、そのままカミさんの運転で実家へ。せめて帰りはSVXを運転したかったので、ビールは呑まずにいようと思ったのだが、無駄な抵抗であった。結局、帰りもカミさんの運転で帰宅である。むきー。

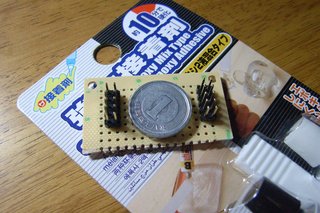

あ、そうそう、今日は先日制作した赤外線キーの初の実戦だったが、バッチリ使えております。ちょっと接触が悪いことがあるが(発光してない)、あんないいかげんな回路では無理もないトコロである。何度か押せばよいので、実用上問題はないことにする。するったらするったらする。

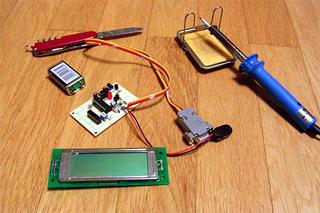

帰って、赤外線キーのプロジェクトの前に手がけたまま放ったらかしにしてあった、PIC温度計のLCD表示部のプログラムを再開する(使用LCDはSC2004Cである)。実は、以前あまりにもウンともスンともいわないので、自信を無くしかけた一件である。まずはファームウェアの再チェックの前に、慎重に配線回りを確認……って、ゲッ!! 4ビットモードで動かすときのLCDの配線ってD0-D3の下位ビットじゃなくて、D4-D7の上位ビットに接続するのかよぉ……。そりゃウンともスンともいわないワケである。なんで以前は気づかなかったんだろ……。

私はかなりソフト側に傾倒している人間であるからか、配線とかファームウェアがprintfでデバッグできないことに、どうもしっくりこない。つーか、それよりなにより開発姿勢がパッシブすぎるのがよくないことはわかっている。どうも適当にイジって様子をみながら開発してしまうきらいがあるんだよな。特にハードに関しては、もう少しアクティヴに開発しないとイカンようである。

さらに話は脱線するが、いま仕事で組んでいるプログラムがあるのだが、なんと初めて「テストファースト」による開発を自発的に実行中してみている。以前より、興味があってやってみたかったのだが、どう手をつけていいかわからなかったので躊躇していた。今回は作るモノの仕様がガチガチなのが幸いしているのかもしれないが、やってみると意外とスンナリである。今のところ、テストプログラムの方はかなり荒い網羅でよしとしているが、なんかイジってはテスト、ちょっとイジってはテスト、というサイクルは確かに心地いい。が、テストでエンバグする心配がなくなったせいか、ますますコードを雑にイジるようになった気もする。実はコレってますますパッシブになっているというコトなのでは……。

| 本日のデータ | ||

|---|---|---|

| 走行 | +26.7km | 51,124km |

| 備考 | PCも車も大事なのは絶対性能でなくフィーリングである | |

2005-06-15(Wed) 観光気分でゼビウスる

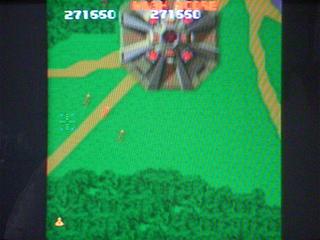

今日は仕事が立て込んだので、またもゼビウスしてお茶をニゴすのである。しかしアレだ、いまさらオイラが書くまでもないコトだが、なんでこうもナムコのゲームはどれもバランスが絶妙なのであろうか。ぜんぜんパターンにはハマらないゲームなのに、少しずつ上達するようにできている。だからジリジリと先に進むことができるのだが、ちょっとでも手を抜くとそこまで到達できない。ゲームバランスの妙、ココに極まれりである。

そんななか、今日はエリア12中盤、4本のソルが密集しているポイントの中心を見事に射抜くことができた。ブラスタ1発で2000点x4である。ココは飛来物の攻撃が激しいので、この直後にソルを破壊するコトなく撃墜されてしまったが、こーゆーちょっとした運試しみたいな遊びができる場所があるというトコロも、これまたゼビウスというゲームの深みを増しているといえよう。

そうなのだッ!! ゼビウスは観光地なのであるッ!! ゼビウスの各エリアは大きな1枚のマップを縦に刻んだモノであるコトは有名であるが、それら各エリアの地形は、点在する地上物を含めて観光名所であるといえなくはないだろうかッ!?

2009-06-15(Mon) 「JS-1V」大工する

一応の完成をみた以後も、我ながら「JS-1V」への愛着に驚いている。似たような工作をしている人は、ネット上に多数いるようだが、それらと比べても、最高のコストパフォーマンス&最高の見た目ショボさを誇る、我がアイテムながら、今までの工作物にはなかった愛おしさを感じている。

いわんや、お金をかけていそうな愛機に対して、他の方々が同じように抱く愛着は、きっと想像以上のモノがあることだろうな。遊ぶ道具とはいえ、体の一部ってことなんだと思う。ハーロックの「レビC12D」みたいなモンかもしれない。

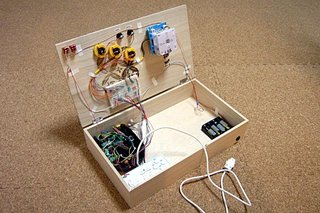

それから、電源ジャックと電池ボックスも取り付ける。昔のラジカセよろしく、ジャックインすれば、電池ボックスからの電源供給は停止し、電源が切り替わる。組み込みのゲーム機や、将来的に連射装置等に供給する電力に利用する予定だ。動作はあくまでブレッドボード上の回路に依存するが、今のところ、右奥に装備したトグルスイッチで、電源のオン/オフできるように組んである。

2011-06-15(Wed) 照明のリモコン制御化タイマー付き、実用開始

先日作った「照明のリモコン制御化タイマー付き」は、しばらく使いかの単三電池にて連続稼働テストをしていたのだが、フリーズすることもなく、何日かで電池が切れてしまうと言うこともなかったので、実用に供することした。

2013-06-15(Sat) バルナック型、10年ぶりの復活

その時、ふと「あえていま銀塩で遊んでみるのも悪くない」と、ノゾいてみた銀塩コーナーは想像以上の状態だった。なんと、事務机程度の冷蔵棚が売り場のすべてなのだ。オマケにフツーのネガカラーが1本500円くらいで売られている。さすがにおフザけに500円は高い。結局はなにも買わずに帰宅してしまった。

たしか、自宅には未使用のフィルムが何本か残っていたはずだ。もちろん「経年劣化しきっている」のはわかっているが、おフザけのつもりなら十分だろう。家中をかなり探し回ったものの、どうにか「バルナックライカ(フェイク)」と何本かの銀塩フィルムを発見することができた。

実は、いつかガキと「マニュアルカメラ」を持って「撮影散歩」をする機会をうかがっていたのだよね。そして、その時、一番に持ち出そうと思っていたのが、この「バルナック型」なのだ。コンパクトで写りが「悪い」のが、お散歩カメラとして最適なのだ。

10年近くもカメラに入れっぱなしで、フィルムの感度も不明、残り枚数も不明の年代物フィルム。でも、このタイプは「パトローネから引き出してから撮る」タイプだから「これから撮る分」には、フタを開けてしまった影響は限定的なハズだ。やばい、ワクワクしてきた。

熱田神宮を散歩しながら、代わりばんこに撮影する。曇り空だ。デジカメで露出を計る。ISO100と仮定して、F3.5の解放で1/200、一段絞って1/100くらいか。レンジファインダーの特長である二重像合致によるピント合わせ方法についてもガキにレクチャーする。おぉ、楽しい。

2024-06-15(Sat) 天生峠、ホワイトロード、新俣峠、温見峠ドライブ

宿泊を挟んでのロングドライブを何度かしているが、いつも早く目覚めてしまう。今回は4時半に目を覚ましてしまい、2度寝したのにも5時半だ。しゃーない、顔を洗って朝飯にしよう。つうても、昨日の買物の残りのカップヌードルのみだけど。

7時前に出発。ちょっとイキナリすぎるので躊躇したが、宿のすぐ上の洞谷流路工の上まで行ってみる。ストリートビューがないところに行くのは、少し価値が高い。例によって進入禁止の柵の前まで行き、納得し、戻る。

下りて洞谷流路工を横切る橋を渡ると、なかなかに幾何学的な構造物が眼前に。土石流を防ぐいわゆる砂防ダムか。昨日の王滝村も過去に大きな自然災害を経験しているが、ここもらしい。実際に訪れてみなければ知ることはなかっただろう。こういうのも、行く当てのないロングドライブの楽しみだ。

西に向かい、白川郷を目指すが、41号は何度も通っているので、岐阜県道76号国府見座線を通ることにしたが、これが大当たり。大坂峠の先は、崖を駆け下っていくような楽しいつづら折り。しかも景色も路面も最高。室戸スカイラインを思い出すな。下りた先、41号の手前のコンビニで握り飯とコーヒーを調達。

しばし41号を北上、471号に逸れて、360号で天生峠(あもうとうげ)を目指す……が、途中「通れます」という表示の多いこと。どんだけ頻繁に通行止めになってんだよw。酷道レベルはそう高くない。気分良くクネクネしていると、急に広めの駐車場が現れた。そこがまさに天生峠でハイキングコースの拠点らしい。ベンチに座り、握り飯とコーヒーで二度目の朝食。

峠を下りるとそこは白川郷、で、間髪入れずにホワイトロードだ。以前、トヨタ白川郷自然學校へ向かった道だ。今日はその先へ行く。どうも今年の開通は昨日だったらしい。しかし高い。1700円だ。そのせいか、貧乏くさいクルマはいないし、噛みしめるようにゆっくり走っているクルマが多い気がする。

展望台でしばし散策。固まり気味なカカトをほぐす。しかし、高い金を取るだけあって見どころ満載な道だ。やたら駐車場が多く、そのすべてに見どころが用意されている感じ。が、その都度に駐まっていたら日が暮れるので、残りは全スルー。実は、昨年の11月末頃に開通して間もない冠山道路を通りに向かった時、通行止めのホワイトロードの柵を確認しに来ているのだが、ちゃんとそこを通過し、スキー場を抜け、瀬戸の町に出た。

そこから157号で南下してもいいのだが、それはその時に通った道なので、少し北上して道の駅一向一揆の里へ。ここもその時に来た場所だ。土産の米と、笹寿司を調達したら、今回は石川県道44号小松鳥越鶴来線で勝山を目指す……が……ん!? 視界の隅に「大日川ダム天端道路は通れません」と映ったような……この先はダムの東を抜けているんだよな……と、念のためナビでダム付近の道をアップにしてみると、西から東に天端道路を抜けるコースになっている。んなぁ!? まぁ、酷道巡りをしていると「通れない」は珍しくないんだが。しかし、少し戻る形で西に抜ける道、石川県道109号阿手尾小屋線で416号に抜けられそうだ。険道レベルはそう高くなかった。

が、そこから新俣峠(しんまたとうげ)に向けてが意外な展開。416号の酷道レベルが意外にも高い。一定間隔で退避所はあるものの、道は狭く荒れている。そしてナビでは先の道が切れている。またかよ。しかし、実際には繋がっている確信がある。と、すれば、それは極端な酷道か、新設された走りやすい道かのどっちかだ? そして境界の弁天橋へ。後者だ。センターラインはないが、退避所がいらないくらいに広くて路面がよい。これまた、崖を駆け下っていくような楽しいつづら折り。そういえば、最近になって長年の不通区間が整備されたというのはココだったのか。つうても、この交通量で冬には通れない道の片側だけ快走できてもなぁ、などと勝手に思いながら勝山市に到着。

勝山では予定どおりに給油。タンクの底まで使えばギリ帰れそうだが、燃料メータがゼロのまま100キロ以上走るのは精神衛生上悪い。185円。ここんとこ高いちゃー高いが、リッター20キロも走るからね。以前乗っていたテンロクのエクサが12キロだったことや、インフレ、そもそも単なる遊びでコロがしていることを考えりゃ、文句をいうのはお門違いだ。

そして今回のクライマックス。温見峠(ぬくみとうげ)越えだ。以前に「今度は逆方向に走りに来るかな」などと書いたが、個人的に「行きと戻りは別の道」という考えを持っている。必要な運転操作も、見える景色も違ってくるからだ。

157号で大野市を抜けると、157号は「麻那姫湖(まなひめこ)」方面と表示されている。そこに「岐阜」の文字はない。それは圧倒的に正しいw。あれは一般人が通るべき道ではない。ズンズンと進むが、意外なほど快走路が続く。あれ、もう峠まで10キロしかないぞ……と思った辺りで待望の酷道区間が現れた。やはり逆走だと印象が違う。前回、少し怖かったのは温見峠に近い部分で、山肌に沿って荒れた路面を降りる区間だったのだが、今回は登り。あー、なんか、ヤバくなってきたぞ、と思った矢先……

同好(たぶん)発見w。いや、そのクルマでここには来んやろw。つうか、一瞬ロードブラスターの鏡のシーンかと思ったわ。ちょっと広い部分だったので、スムーズに離合できたが、しばらくニヤニヤが止まらなかったではないか。しばらくして温見峠に到着。登山客が下りてきていた。しばし笹寿司を食べて休憩。朝が早すぎると食事の時間がぶっ壊れるな。そしてその先へ向かう。

ここからが本当のクライマックス……と構えていたが、そうでもない道が続く。明確ではないが、待避できる場所が頻繁にある。酷道を走る場合、常に直前の待避可能な場所を脳内にホールドしながら走るのだが、更新間隔が短い。やはり逆走だと印象が違うのか。いや、そもそも後半はそれほど酷道レベルは高くなかったような気もするな。

そういえば157号は長らく不通だった間、猫峠が迂回路だったらしいが、今回はそっちを通ってみるのもアリか。いや「行きと戻りは別の道」だから、157号の全区間の回収を優先すべきか……と考えていたら、今日は猫峠が通行止めだった。なんだ、そんなら迷うことないニャン。そのまま157号を回収するニャ〜ン。

が、やはり157号は甘くなかった。最後に西に向かう倉見渓谷の区間は記憶以上の激辛だった。以前に来た時は身構えて入って即クライマックスだったが、今回はちょっと油断していたところからのクライマックスなので始末が悪い。やはり逆走だと印象が違う。待避可能の場所を脳内にホールドする時間が長すぎる。対向車が来ないことを祈りつつ、早く抜けてしまいたいけど、飛ばせば崖から「落ちたら死ぬ」というジレンマ……どうにか抜けたが、正直かなり消耗しましたわ。散々に酷道を走ってきたが五指に入る怖さだ。ここはアカン。

「道の駅ねお」で心底の一息。ふと、休憩所のパンフレットを眺めていたら「温見峠ルート」の紹介があり「倉見渓谷は避けるべき、猫峠経由が望ましいです」との記述が。え!? 迂回路だった猫峠の方がお勧めなの!? 本線よりマシな迂回路なんてアリか……言われてみると距離は1.5倍くらいあるが、確かにマシっぽい感じだ。次があるならそっちを通ろう。

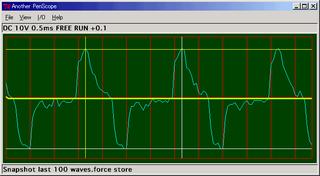

2025-06-15(Sun) ラップタイムの計測を実装

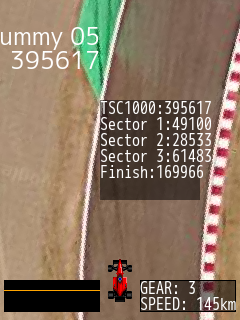

ギア比等と速度が理詰めで紐づいたところで、とりあえず、以下のようにテーブルに書き換えた。

< @speeds = [ 85, 120, 155, 190, 225, 260, 295, 330 ]

> @speeds = [ 58, 99, 145, 186, 230, 296]ここでのセクタ分割は、F1のそれではなく動画のそれに合わせてある。動画では、概ね41秒、25秒、56秒で、ラップタイムは2分31秒。概ねそれっぽいタイムが出ている。いやこれ、思った以上にいい感じだなぁ。

現状、物理法則の導入度はまったくのゼロなのだが、ここからどう進めるか。単純にハンドリングは1フレーム(1/60秒)で128*360/65536度切れるように書いてあるだけなんだが、意外とそれで違和感ないんだよね。

left: ->

@_v8 -= 128

@_v8 += 65536 if(@_v8 < 0)

■ とおりすがり [ライカⅢ型みたいですが、フェイクなんですか…。]

■ フルタニアン(管理者) [そうなのです。スローシャッターがないのでライカII型相当、たぶんロシアのゾルキーベースです。 フェイクと知ったうえで..]