SVX日記

2004-06-26(Sat) ふたたび秋葉で買い物

SVXは中古で買ったので、最初からカセットのヘッドユニットとCDチェンジャーがついていたのである。だが、チェンジャーはディスク入れるカートリッジがないから使いようがないし、いまどきカセットだけではツラいので、すでにヘッドユニットはmp3対応機に取り替え済み(5月28日の日記参照)。つまり、既にCDチェンジャーは単なるバラスト状態なのである。

なので、仮組み状態のPC持ってSVXに行き、CDチェンジャーを外してみた。CDチェンジャーは垂直に立っている2組のステーを通し、チェンジャー本体に切られているネジ穴に、直接ボルト4本で止まっている状態である。うまく、ステーを利用できれば……と思いつつ、試しにステーの内側にPCを入れてみると……。ほぼピッタリである!! こりゃそのままステーを利用して簡単に固定できそうである。こりゃラッキー。

というわけでパーツを買うために、いきなり秋葉である。今日の狙いは先の13pinのDINコネクタ(メス)と、例のLCDパネルの不足部品である。とりあえず、千石で50円のジャンクスピーカ、ネジ一式、12Vの3端子レギュレータLT1084CT(5A)と2000μF+1000μFの電解コンデンサ(PCの電源用)、適当なヒートシンク、すずメッキ線(細+太)、インバータTTL(74HC04)、トグルスイッチ3個、プッシュボタン6個を購入。秋月でRCAプラグ受けx6、デカいボリュームをツマミとセットで適当に10個、小さいボリュームを4個、適当なヒートシンク、基板実装用とケース装着用アダプタプラグを5個、5Vの3端子レギュレータを2個ぐらい……結局、13pinのDINコネクタは見つからなかった。ま、ケーブルを直接基板にハンダ付けして小さなケースを変換ボックスにすればいいか。あとは、車内でキーボード使うわけには行かないから……と浜田電機でKeiboardという携帯ライクな入力機器を買って。最後にヒロセテクニカルでタップツールを衝動買いして帰宅。以前からネジ穴を切ってみたかったんだよね。これで工作の幅が広がるか?

2005-06-26(Sun) 大井競馬で60Gの夢を見る

今日は大井競馬場に走りに行く……うそだ。トゥインクルレースをしにいく……というよりは、ビールを呑みに行く。正確にいうとビールは呑まない。実際は近所のコンビニで大量に発泡酒とツマミを買い込んで、保冷バッグで持ち込むからだ。まー、細かいことはどーでもいいっすね。すんまへん。

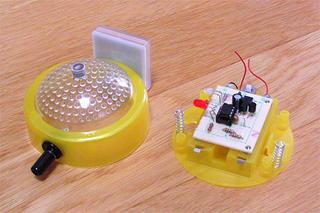

ウチからは昼過ぎからのんびり出かければ、余裕で第1レースに間に合うので、それまでイエローちゃんをイジる。とはいえ、腰を落ち着けてファームを組む時間はないので、ACアダプタジャックを装備する穴を空けるコトにする。ゴリゴリ……よっしゃ。エエ感じに加工できたわ。まだ時間あるし、ガスセンサを取り付ける穴も空けてしまおう。これはドーム形状のテッペンあたりがいいな。ゴリゴリ……よっしゃ。でも、アレだ。センサを取り付けると、ちょっとばかしアレだ。大変にいいにくいが、これはおっぱいスタイルではないか。センサが白でよかった。ピンク色でなくてよかった。ドドメ色でなくてホントーによかった。

さて、競馬である。第1レース前で、まだガラガラのテーブル席の1つ占拠し、すかさずプシュっといくのである。天気は軽い曇天であるが、気温はかなり高めで、これはつまりビールがうまい状況に他ならない。わはははは。

ちなみに馬券購入費は、オイラもカミさんも独立採算で自分の小遣いを当てる。派手に負ければ次の小遣い支給まで半月以上が寒いコトになる。ふたりとも真剣だ。目からビームが出そうなくらいに真剣だ。そーゆーコトなので、競馬に来ているのにちょっとショボいが、オイラは1レース200円を3口買うコトにマイルールを設定。3口だから、三角買いしてよし、流してよしだ。イザ、勝負ッ!!

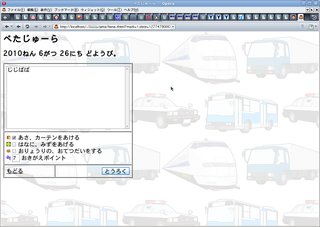

2010-06-26(Sat) 今度こそ、ぺたじゅーら、リリース

子供用のスケジューラを作ってみた。パッケージ一式を置いておく。ちなみに、対象は4歳児。

自分の人生がパソコン漬けだから、というわけではないが、コミュニケーションの手段として、週や予定という概念の学習ツールとして、お手伝いの記録ノートとして、なにより、パソコンに親しませるためのキッカケとして、である。

2016-06-26(Sun) ブロック塀スピーカ(リアルタイプ)製作中

先日に完成したブロック塀スピーカだが、ちょっと高音がサミしいということで、上にツイータを載っけて使っていた。先日のツイータを外して持ってきてもよかったのだが、別のツイータも試してみたかったので、やっぱり大須のボントンで片側500円のものを新たに購入。購入したツイータは「T6PH08F6」と書いてあるユニット。パナソニック製で7cm、6Ω、40Wのものらしい。

ブレッドボードを経由して、別に秋月で購入しておいた3.3uFのオーディオ用電解コンデンサでローカットし、しばらく使っていたのだが非常に具合がよい。こんなことなら、ブロックの中段部分にツイータを組み込んでおけばよかったと後悔。今から追加しようとすれば、両面テープを剥がす必要があり、発泡スチロールのブロックはダメになって、買い直しになってしまうだろう。

と、ここでふと思った。同じ貧乏オーディオをするにせよ、要素のひとつくらいは比類なき性能を持たせたアイテムを作るべきではないか。いっそのこと、ブロック塀に使う「本物の」コンクリートブロックでスピーカを作り直すのはどうだろう。そうすれば、重量と強度に関しては市販のスピーカを圧倒できるのではないか。重量と強度が大きければ箱鳴りは極小になるはず。

というわけで、近所のホームセンタに行ってコンクリートブロックを物色する。なんと、端っこに使うブロックの形状は、最初からスピーカに持って来いのような形状をしていた。バスレフというか、バックロードホーンというか、そんな感じ。お値段、ひとつ160円。エンクロージャにかかる値段としては比類なき安さといえよう。重量、ひとつ13.5kg。エンクロージャの重量としては比類なき重さといえよう。真剣に扱わないとケガをしかねない。

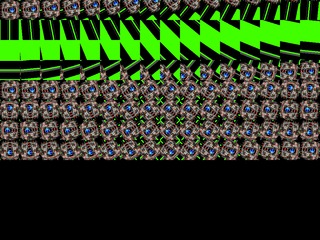

2022-06-26(Sun) トラディショナルな回転、拡大、縮小技術を再現

と、いうわけで、試験的に回転、拡大、縮小機能を再現してみた。「三角関数が必要なのは最初だけ、後は加算だけで処理できる」というようなコメントの記憶をもとに、コードを書いた。たぶん、その意図に沿っている。実際、ループの中は異常にシンプル。最初に算出した「斜め方向」に沿ってピクセルを拾っていくだけ。回転って、こんなに簡単だったんだ。そりゃ、ハードウェアで実装もできるはずだ。

def sclnrot(win, x0, y0, w, h, v, t = 0, dx = 0, dy = 0)

rxys = Vec.v2vxy(v, t); hxys = Vec.v2vxy(v + 32 & 0x3F, t); vxys = Vec.v2vxy(v + 48 & 0x3F, t)

_vx8 = dx * rxys[1] - dy * rxys[0] - (dx << 8)

_vy8 = -(dx * rxys[0] + dy * rxys[1]) - (dy << 8)

h.times {|y|

_hx8 = _vx8; _hy8 = _vy8

w.times {|x|

_hx8 += hxys[0]; _hy8 += hxys[1] # 横方向加算

c = LegacyGraphics.point(_hx8 >> 8, _hy8 >> 8)

win.pset(x0 + x, y0 + y, [c.red / 65536.0, c.green / 65536.0, c.blue / 65536.0])

}

_vx8 += vxys[0]; _vy8 += vxys[1] # 縦方向加算

}

end

v = 0

(0...4).each {|y|

16.times {|x|

sclnrot(win, x * 64, y * 64, 64, 64, v); v += 1

}

}

v = 0

(4...8).each {|y|

16.times {|x|

sclnrot(win, x * 64, y * 64, 64, 64, v, 0, -32, -32); v += 1

}

}2024-06-26(Wed) 久々にコテを温める

部品というのは、いわゆる音を拾う「マイク」なのだが、2022年の年末頃に共立電子から通販で取り寄せて、そのまま放ってあったものだ。SM-9410Aというマグネチックマイク。いやぁ、寝かしたもんだなぁw。扱いはダイナミックマイクと同じでいいんだと思う。小型のマイクがひとつ欲しかっただけなんだが、特価品として買ったのでジャラジャラと20個もある。