SVX日記

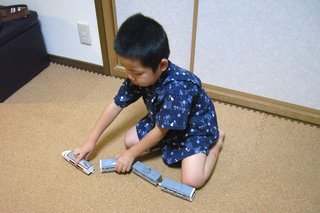

2010-08-14(Sat) 複線ドリフトを習得

一般に、ガキは電車が好きである。ウチのガキも、例に漏れず大好きである。最近は、バスとデコトラに傾倒していたが、ここにきてかなり電車が盛り返してきた。その原因がコレ。「電車でD」の同人ゲームのプロモーション映像だ。

2016-08-14(Sun) ラズベリーパイ(pidora)で無線LANブリッジする

というわけで、Raspbianでなくpidoraで、同じようにブリッジを形成することにした。

それはそれとして、そのうち無線LANアクセスポイント自体をラズベリーパイで構築してみようと、先行して注文しておいたWN-AC433UAが届いたので、早速装着してみたところ……あかーん! スケベ心で先を見据えて802.11ac対応を選んだのが裏目った。新しすぎてドライバが入ってないではないか。

最近のLinuxのコネクティビティの良さに油断しとったわ。どうやらアウトボックスのドライバは既にあるようだが、今はそこに時間を掛けたくないので。サクッとタイムカプセル処分とする。ちなみに、ひとつ前のWN-G300UAはイケるようだ。最初から、値段も消費電力も優しいコッチにしておけばよかったワイ。

ひと通りガックリしたところで、ブリッジの形成に戻る。pidoraはFedora系なので、ネットワーク系の設定ファイルの場所が、/etc/networkの下ではなく、/etc/sysconfig/network-scriptsの下になる。と、そんなことより、基本的にはNetworkManagerを使うべきなので、場所がどうこうよりは、nmcliコマンドを駆使することの方が重要だ。

[root@xxxpi ~]# nmcli device wifi list ifname wlan0

* SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY

<ESSID1> Infra 1 44 Mbit/s 52 ▂▄__ WPA1 WPA2

<ESSID2> Infra 1 16 Mbit/s 43 ▂▄__ WPA1 WPA2

<ESSID3> Infra 7 54 Mbit/s 23 ▂___ WEP

<ESSID4> Infra 1 54 Mbit/s 46 ▂▄__ WEP [root@xxxpi ~]# nmcli device wifi rescan ifname wlan0[root@xxxpi ~]# nmcli device wifi connect "<ESSID>" password "<KEY>" ifname wlan0[root@xxxpi ~]# iwconfig wlan0

wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"xxxxxxxxxxxx" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"

Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: AA:BB:CC:DD:EE:F0

Bit Rate:300 Mb/s Sensitivity:0/0

Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off

Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open

Power Management:off

Link Quality=100/100 Signal level=74/100 Noise level=0/100

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[root@xxxpi network-scripts]# cat ifcfg-<ESSID>

HWADDR=AA:BB:CC:DD:EE:F0

ESSID="<ESSID>"

MODE=Managed

KEY_MGMT=WPA-PSK

SECURITYMODE=open

TYPE=Wireless

BOOTPROTO=dhcp

DEFROUTE=yes

PEERDNS=yes

PEERROUTES=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_PEERDNS=yes

IPV6_PEERROUTES=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

NAME=<ESSID>

UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx

ONBOOT=yes

[root@xxxpi network-scripts]# cat keys-<ESSID>

WPA_PSK='<KEY>'[root@xxxpi ~]# yum install net-tools

[root@xxxpi ~]# ifconfig wlan0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 172.xx.xx.xxx netmask 255.255.255.0 broadcast 172.xx.xx.255

ether aa:bb:cc:dd:ee:6e txqueuelen 1000 (Ethernet)[root@xxxpi ~]# nmcli connection add type bridge ifname br0 stp no

[root@xxxpi ~]# ifconfig br0

br0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500

ether aa:bb:cc:dd:ee:02 txqueuelen 0 (Ethernet)

[root@xxxpi ~]# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

br0 0080.000000000000 no

[root@xxx network-scripts]# cat ifcfg-bridge-br0

DEVICE=br0

STP=no

TYPE=Bridge

BOOTPROTO=dhcp

DEFROUTE=yes

PEERDNS=yes

PEERROUTES=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_PEERDNS=yes

IPV6_PEERROUTES=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

NAME=bridge-br0

UUID=xbridgex-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx

ONBOOT=yes[root@xxxpi ~]# nmcli device show br0

[root@xxxpi ~]# nmcli connection show configured bridge-br0

[root@xxxpi ~]# nmcli connection add type bridge-slave ifname wlan0 master br0

[root@xxxpi ~]# ifdown wlan0……この辺りから、何をどうやっても意図した設定にならなくなってしまい丸一日ドハマリ。nmcliコマンドでチマチマと設定しているのが、なんだかくねくねする棒で背中を掻いているようなもどかしい気分になってきた。

結局、直接に、有線側と無線側の両方の設定ファイルから要らない部分を削除し、ブリッジへ帰属する設定を追加したら希望の動作となった。膨大な時間を無駄にしたわ。あほくさ。ちなみにdhcpのままでいいならifcfg-bridge-br0はノータッチでいい。

[root@xxxpi network-scripts]# diff -bc ifcfg-eth0.org ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

- BOOTPROTO=dhcp

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=yes

--- 1,4 ----

DEVICE=eth0

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=yes

+ BRIDGE=xbridgex-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx

[root@xxxpi network-scripts]# diff -bc ifcfg-<ESSID>.org ifcfg-<ESSID>

KEY_MGMT=WPA-PSK

SECURITYMODE=open

TYPE=Wireless

- BOOTPROTO=dhcp

- DEFROUTE=yes

- PEERDNS=yes

- PEERROUTES=yes

- IPV4_FAILURE_FATAL=no

- IPV6INIT=yes

- IPV6_AUTOCONF=yes

- IPV6_DEFROUTE=yes

- IPV6_PEERDNS=yes

- IPV6_PEERROUTES=yes

- IPV6_FAILURE_FATAL=no

NAME=<ESSID>

UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx

ONBOOT=yes

--- 4,10 ----

KEY_MGMT=WPA-PSK

SECURITYMODE=open

TYPE=Wireless

NAME=<ESSID>

UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx

ONBOOT=yes

+ BRIDGE=xbridgex-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx[root@xxxpi network-scripts]# systemctl daemon-reload

[root@xxxpi network-scripts]# systemctl restart NetworkManager2021-08-14(Sat) イヤホン「EARNiNE EN120」半殺し

思い返せば、衝撃的だった2019年7月の購入から2年と1ヶ月。よく持った方ではないかと思う。なにせ稼働時間がモノスゴイ。それなりに大事に扱っていたとはいえ、通勤、ランニング、寝ホンと、ほぼ毎日のように使い続けていたのだから。

2024-08-14(Wed) ブリッジ難しくてわかんな~い

という成果を受けて、同じような要領で1階の書斎まで呼び線を引こうと試したのだが引けなかった。紐を割かなかったのが原因かもしれん。

DIYが好きな自分は、こういう状況はむしろ楽しみでもあるし「自前でウマいことやったった」感を味わいたいので、業者さんに頼む気にはならないのだが、ウマくいかなければ、それはそれでそれが心労となる面倒な性格である。なんだろうな、関西人の「高ければウマいのは当たり前」「ウマくても安くなきゃ不満」みたいな気持ちだろうか。知らんけど。

主力PCにイーサネットポートを追加し、ブリッジ(≒スイッチ、≠ルータ)の役割をさせ、仕事PCの通信を中継をさせればいい。手元には100MbpsのUSBイーサしかないが、ちょっと調べたらイマドキはUSB3.0の1Gbpsのモノも千円チョイで買えるようだ。普通に思考すればギガビットのスイッチに置き換えるのが普通の思考であることはわかっているが、上記の方法ならば必要のない時には電源が切れるという利点がある。まぁ、普通に置き換えるだけじゃ面白くないってのもあるんだが。

で、ここからが本題。USBイーサを挿したら、主力PC内に仮想ブリッジを設定するのであるが、以前からこのブリッジの設定について、納得のいっていない点があるのだ。なんでブリッジデバイスにIPアドレス付いちゃってんの?

# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

bridge0 8000.e86a64573438 no enp3s0f0 ※本体のイーサポート

enp4s0f3u4u4 ※USBのイーサポート

# ip addr show

enp3s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bridge0 state UP group default qlen 1000

enp4s0f3u4u4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master bridge0 state UP group default qlen 1000

bridge0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

inet 172.28.0.99/16 brd 172.28.255.255 scope global dynamic noprefixroute bridge0んが、ネットワークの基本ではあるが、ブリッジつうのはレイヤ2であるから、それ自体にIPアドレスは付かないはずなのだ。同じ理屈でスイッチングハブにもIPアドレスは付かない。スマートスイッチだと管理用のIPアドレスが付くかもしれないが、それは意味が違う。なのに、現状を絵に描くとこう。

動いてんだから問題ないじゃん、という考え方もあろうが、サポートでメシ食っている人間としては、その指向はあまりよろしくないので、少し突き詰めてみる。んが、現状の物理デバイスをネタに突き詰めてもいいのだが、実はdockerのコンテナ環境もブリッジを使い倒している。なので、そっちの方面から深堀りしてみることにする。

ネタはこないだ導入したミニPCの上の、Fedora40のdocker(podman)環境だ。常々、コンテナを起動するとifconfigってやたら賑やかになるよなぁ、と思ってはいたが、あまり中身を意識したことはなかった。

# ip addr show

podman1: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

inet 10.89.0.1/24 brd 10.89.0.255 scope global podman1

veth0@if2: mtu 1500 qdisc noqueue master podman1 state UP group default qlen 1000

podman2: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

inet 10.89.1.1/24 brd 10.89.1.255 scope global podman2

veth1@if2: mtu 1500 qdisc noqueue master podman2 state UP group default qlen 1000 コンテナを立ち上げるとpodmanX, vethXが対で増える。vethXってナニよ? 試しに母艦とコンテナ両方でtcpdumpを採りながら、母艦からコンテナAにpingを打ったら理解できた。基本tcpdumpに-i anyの指定はご法度だが、最近はI/F名も出るようになって便利なんだよな。

# tcpdump -tt -nn -i any icmp

.220946 podman1 Out IP 10.89.0.1 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 174, seq 1, length 64

.220958 veth0 Out IP 10.89.0.1 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 174, seq 1, length 64

.220973 eth0 In IP 10.89.0.1 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 174, seq 1, length 64

.221012 eth0 Out IP 10.89.0.2 > 10.89.0.1: ICMP echo reply, id 174, seq 1, length 64

.221016 veth0 P IP 10.89.0.2 > 10.89.0.1: ICMP echo reply, id 174, seq 1, length 64

.221020 podman1 In IP 10.89.0.2 > 10.89.0.1: ICMP echo reply, id 174, seq 1, length 64わかりやすい。行きはpodman1 veth0, eth0の順、帰りはその逆順。veth0て、内部にある外向け(?)の仮想のイーサポートってことだったんだな。Virtual-ETHer。つまり、図にするとこうだ。

$ sudo ping 10.89.0.2

# tcpdump -tt -nn -i any icmp

.724550 eth0 Out IP 10.89.0.3 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 175, seq 1, length 64

.724553 veth1 P IP 10.89.0.3 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 175, seq 1, length 64

.724554 veth0 Out IP 10.89.0.3 > 10.89.0.2: ICMP echo request, id 175, seq 1, length 64

.724570 veth0 P IP 10.89.0.2 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 175, seq 1, length 64

.724571 veth1 Out IP 10.89.0.2 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 175, seq 1, length 64

.724571 eth0 In IP 10.89.0.2 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 175, seq 1, length 64さっきと異なり、podman1を経由していない。いやいや、ブリッジを経由しないでパケットが届くわけないよね。逆に考えれば「podman1という名前はブリッジそのものを指しているわけではない」ということになってしまう。podman1は「ブリッジにオマケでくっついているNIC」を指している、と理解すればいいのだろうか?

# ip addr show podman1

podman1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

inet 10.89.0.1/24 brd 10.89.0.255 scope global podman1

# ip addr del 10.89.0.1/24 dev podman1

# ip addr show podman1

podman1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000今回「なんでブリッジデバイスにIPアドレス付いちゃってんの?」てのが納得のいっていない点なので、podman1にIPアドレスが付いていない状態で、母艦とコンテナ間で通信ができればなんとなく納得できる。んが、IPアドレスを付ける場所がなければどうしようもないので、仮想NICを作ってみる。

# ip link add veth101 type veth peer name veth100

# ip link show

veth100@veth101: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

veth101@veth100: <BROADCAST,MULTICAST,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000# ip addr add 10.89.0.101/24 dev veth101

# ip link set veth100 up

# ip link set veth101 up

# ip addr show

veth100@veth101: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

veth101@veth100: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

inet 10.89.0.101/24 scope global veth101# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

podman1 8000.26d98dba414b no veth0

veth1

# brctl addif podman1 veth100

# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces

podman1 8000.26d98dba414b no veth0

veth1

veth100$ sudo ping 10.89.0.101

# tcpdump -tt -nn -i any icmp

.923306 eth0 Out IP 10.89.0.3 > 10.89.0.101: ICMP echo request, id 173, seq 1, length 64

.923310 veth1 P IP 10.89.0.3 > 10.89.0.101: ICMP echo request, id 173, seq 1, length 64

.923311 veth100 Out IP 10.89.0.3 > 10.89.0.101: ICMP echo request, id 173, seq 1, length 64

.923311 veth101 In IP 10.89.0.3 > 10.89.0.101: ICMP echo request, id 173, seq 1, length 64

.923378 veth101 Out IP 10.89.0.101 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 173, seq 1, length 64

.923379 veth100 P IP 10.89.0.101 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 173, seq 1, length 64

.923381 veth1 Out IP 10.89.0.101 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 173, seq 1, length 64

.923381 eth0 In IP 10.89.0.101 > 10.89.0.3: ICMP echo reply, id 173, seq 1, length 64通ったー!! んが、結局ここまでやってわかったことは「そんな面倒なことしなくて済むように」「ブリッジにはオマケでNICがくっついて」いて、それが「ブリッジデバイスにIPアドレス付いちゃってる」ように見える、ってことっぽい。

ちなみに、コンテナBは、podman1のアドレスがデフォルトゲートウェイになっていて、DNSもそこを指しているので、そのIPアドレスを外してしまっている現状では、外と通信することができない。デフォルトゲートウェイをveth101にし、別のDNSを参照するようにすれば、外と通信することができるようになる。つまり、podman1のIPアドレスを外し、veth100/veth101で通信するようにした状態も、特に間違っているわけではないということだ。

$ ip route show

default via 10.89.0.1 dev eth0 proto static metric 100

10.89.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.89.0.3

$ sudo ip route delete default via 10.89.0.1

$ ip route show

10.89.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.89.0.3

$ sudo ip route add default via 10.89.0.101 dev eth0

$ ip route show

default via 10.89.0.101 dev eth0

10.89.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.89.0.3

$ cat /etc/resolv.conf

search dns.podman

nameserver 10.89.0.1

$ sudo vi /etc/resolv.conf

$ cat /etc/resolv.conf

search dns.podman

nameserver 172.28.0.1

$ curl www.example.com

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>Example Domain</title>

: