SVX日記

2004-09-03(Fri) シリアルポート切り替え機+α「EX232CP」ついに完成

まずはメビウスだが、朝に近くのシャープのサービスセンターに電話して、修理に必要な左側のプレートについて聞いてみた。結果、修理部品のみ代引きで送ることもできるし、取りに来てもらってもよいとのこと。ただ、さとう玉緒似の声のお姉さんによれば、パーツの値段は3,000円ではなく2,400円で、もしかすると昨日のモノとは違う可能性があり、口頭だけの確認でパーツを注文して違うものを代引きで送ってしまうと返品がきかないので、近所であることだし、パーツがサービスセンターに到着後に取りにくることを勧めてくれた。

私としては、写真なりを電子メールしてそのパーツがホントに必要としているモノなのか確認したいところであったのだが、サービスセンターには電子メールがないらしく、ファックスならばと……いまどき電子メールなしでファックスだけかよ!! まぁしかし、かなりフレキシブルな対応をしてもらえたので十分満足である。パーツ入荷の連絡を楽しみに待っていることにしよう。センキュー、玉緒っち。

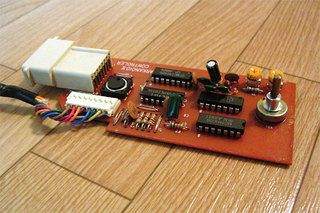

で、それはさておき、昨日ヘコみにヘコんだ、シリアルポート切り替え機が動かない問題、厳密にいうと通信時のみ光らせたいLEDが点灯しっぱなしになってしまう問題である。どーにも気になって仕方なく、仕事前にひとテストして、通勤中に悩みまくり、仕事中にも悩みまくり、昼休みに回路図引きなおし、午後は仕事にならず、夕方になって持参した参考書の一点に目が止まった。

スタートビットはLowでしょ、だから-8V……いや違う、秋月の簡易レベルコンバータ回路は、極性が反転するとあった。コード読んだら反転してないじゃん、と思ったけど、やっぱり反転してたんだ、そういえば、PC側のTxDって非通信時-8Vだったような気も……。つまりは、スタートビットは0(Low)で+8V、ストップビット(非通信時)は1(High)で-8Vなのだだだだだっ!!

結局、基本的な常識がない私なので、スタートビットは正電圧、ストップビットが負電圧ということを読み違ってしまい、LEDを反転制御しようと通常使わないPNP型トランジスタを持ち出してしまっった時点ですでに間違っていたのである。結局RTS-CTSと同じく、NPN型トランジスタでフツーに組めばそれでよかったのである。ぐわしゃーん。

ただ、ここでただ転んではイケナイ。回路の修正の前になぜ現在の回路でLEDがまったく「消灯」しないか確かめなければ。わたしのカンが確かならば……というわけで回路はそのままに、できるだけHigh……じゃなくてLow(やっぱりまぎらわしいッ!!)の瞬間が多く出現するようにアスキーコード0x6Fの'o'(小文字のオー)を連続送信してみた。……よく見ると微妙に発光が弱くなっている、回路としては正しく機能していたのである。ついでにトランジスタのスイッチングスピードを上げるため、スピードアップコンデンサをハサんでみる……が、これは変化を確認できず。結局、人間の目には残像があるため、10%の点灯は確認できても、10%の消灯は確認しヅラいということだったのだ。

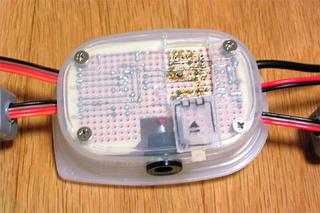

あらためて、回路の修正である。もー、ギタギタである。そりゃ、もともとギチギチに組んだ回路を2回も修正すればギタギタになって当然である。もう一度最初から組みなおしたいような気もするが、とりあえず、動かすことを優先である。もー、ランド剥がれまくり、基板焦げまくりで、汚らしいことこの上ない。

しかし今回は勉強になった。盲目的に使っていた10kΩの終端抵抗やプルダウン抵抗の意味、RS-232Cの詳しい仕様、スピードアップコンデンサの復習。結局ムダだったとはいえ、PNP型トランジスタを使ったのも初めてだし、分圧回路でLEDを駆動する場合の非効率さも体験できたし、ダイオードをうまく使えばもう少し定電圧電源回路を作れるってことも復習できた(読んだはずなのに忘れてたよ)。なんだかんだいって参考になったのがこの本「図解・わかる電子回路」だ。今から1年チョイ前、私が電子工作を始めるに当たってとりあえず購入したブルーバックスである(後にも先にもコレだけ)。私はPICによるデジタル回路がメインのため、この本にある多くのアナログ回路は参考にする程度ではあったが、やはり知っておくべき知識である。

2006-09-03(Sun) スタンドをいじりつつ、アルカノイドにリベンジ開始

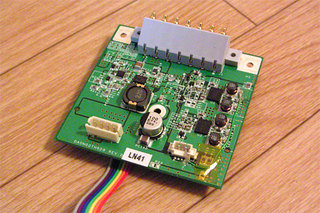

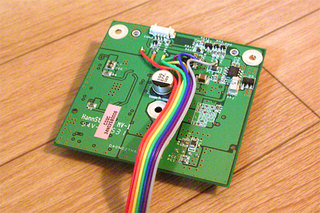

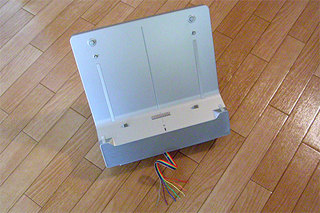

さて、しばらくの間、放置してあった「ミュージックスタンド」イジりを再開する。しかし、とりあえず内部の基板を取り出してみたものの、回路が読めない。たいした機能じゃないだろうに、多層基板なんて使ってるんだもんなぁ……仕方ない、どーせ中で接点をテケテケとつなぎ直すだけでなんとかするつもりなのだから、7個の接点をすべて外に引き出して、そのままPCを稼動状態にして、テスターとオシロで各ラインのアサインを調査してしまえ。

基板上の各接点にフラットケーブルをチマチマとハンダ付けして、外に引き出す。ほんでもって、通電する前に各ライン間の抵抗値を調査する。左から数えて、4番と7番が導通。明らかに基板のダダッピロイ部分との導通も確認できたので、これはGNDにまちがいないだろう。

次はPC側の接点間の抵抗値を調査する。左から数えて、2番と4番と7番が導通。なるほど、なるほど。すると、2番はPCの設置を検出するための接点なのではないか? スタンドの2番をGNDに落とすと、スタンドの電源が入る、みたいな。

ここでPCをスタンドに載せ、スタンドに通電して、各ラインの電圧を計測する。テスターのマイナスリードは明らかにGNDと思われる7番に固定。おっと、1番でイキナリ+13Vが出た。おそらくコレが充電用の接点であろう。いや、順調順調。

PCをスタンドから下ろし、スタンドは通電状態のまま、2番と9番をショートする。でもって、スタンドの背の部分の左右のスイッチを指で押さえる。ぴこっとLEDが点灯した。あっけなく、スタンドはPCがそこにあるモノと認識し、電源が入ったようだ。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| +15V | SW | ? | GND? | ? | ? | GND |

さて、昼過ぎからガキよけフェンスを物色に、近所のリサイクルショップに出かける。ウチのイッペイは、まだハイハイこそできないものの、巧みにコロコロと転がって部屋を移動する程度に進化してきたので、危険な生物に変貌しつつあるのだ。放置しておくと、サーバにキックを食らわせたり、LANケーブルをカジったりするという大人気ない行動に至りかねないので、そろそろ放牧用の柵が必要なのである。

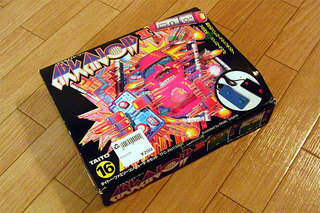

ちゅーのも、以前から中年力を鍛えたくてアルカノイドをしたくてたまらなかったのだ。しかし、コントローラがマウスでは、どーにもやる気にならない。以前、自作しようと、なんとなくロータリエンコーダを買ってはあるのだが、一番問題なのはガワなのだ。ファミコン用だろうがなんだろうが、ちゃんとしたガワさえあればどうにでもなる。欲しかったんだよなぁ。

2011-09-03(Sat) 5歳からのグランツーリスモ

既に「グランツーリスモ3」で遊びまくっているので、画面のショボさにツッコミが入ると思いきや、車種の多さに大喜びしている。イチから始めることに嫌気がさすかと思えば、喜んで国内B級ライセンスに挑戦し始める。

2017-09-03(Sun) ひょうたん結実、ロードスターに試乗

先日のコペン(MT)に引き続き、マツダロードスターの試乗に行くことにした……ら、自宅の壁に伝わせているひょうたんが結実しているのに気づいた。花はバンバンと咲くけども……と心配していたが、ひとつでも実ってくれてうれしい。

んが、素直に困った顔をしたら、あっさりと「んじゃ、おふたりで」ということになった。しかも、30分くらい、どこに行ってもいいとか。近所を一周と指定されたダイハツとは違う。だよなぁ、30分位は乗りたいよなぁ。オマケに「状況が許せば5000以上回してみて!」なんて、熱いアドバイス。うれしい。

ブレーキのフィーリングは効きすぎず悪くない。んが、かなり踏み込まないとアクセルと高さが合わない。レースにおけるフルブレーキングからのヒールアンドトゥに最適化してあるのかも。街乗り用に調整できるといいが、慣れれば済むか。

30分強のドライブの後、降りたら、少し体がビリビリする感じがした。なにせ「ゆるさ」がない。シートのフィット、操作、挙動、フィードバックのすべてが「カッチリ」だ。これは、レーシングカーだと思って、多少は疲れることを覚悟する必要があるかも。

■ 横須賀のアランプロスト [タッパのエンクロージャは無理がありすぎの気が!]