SVX日記

2005-03-09(Wed) イニシエのBASICに触れてみる

ここんとこトライアックを利用した調光器をイジッているが、最終目標は調光器のプログラム制御であり、そのために先日秋葉でCdSを購入してきたコトは以前に書いた。しかしながら、CdSが示す抵抗値の可変範囲も把握しないまま、適当に部品を買ってきてしまったため、本当に手持ちの部品だけで組めるのか非常に不安な状態でもある。そこでひとつ、理論的な方面から攻めてみるコトにする。

まずはCdSの組み込み方法だ。先日購入した9P5-1HというCdSを用いることを前提に考える。イキナリだがこのセルのデータが不詳なのでまずはググってみたところ、あまり信憑性の高い情報とはいえないが、最大電圧:100V、最大損失:50mW、抵抗範囲は0luxで1M以上、10luxで72kという情報が得られた。

この情報を元に、まずは耐電圧を考える。家庭用の交流100Vの瞬間最大電圧は144Vであり、ダイアックはトリガ直後に0Vまで下がると仮定すると、そのまま144VがCdSに作用すると考えられる。すると単純に現在のボリュームをCdSに置換するというのはヤバい。そこでCdSを2個直列に並べてやることにする。2つのCdSの抵抗値が同期して変化するなら、各々に作用する電圧は半分の72Vになるからである。

次は最大損失を考える。各々の72Vで流せる最大の電流は、50mW/72V=0.694mA。0.694mAが流れてしまう抵抗値は72V/0.694mA=103.68kΩである。つまり、CdSの抵抗値が103.68kΩを超えるような明るい状況にCdSを置くと、CdSの最大定格を超えてしまう可能性があるということになる。実際にはコンデンサやダイアックの電流特性が作用するから、連続して0.694mAが流れることはないと思われるが、正直そこんトコはよくワカらんのじゃ。

ところが改造前の現状の調光器で、ボリュームを207.36kΩに設定した状態というのは、ほぼ光量を最高に絞った状態の抵抗値と同じなのである。そうなるとCdSが破損しないギリギリまで光を当てても、実際の電球はほとんど点灯しないということになる。こりゃ困った。

そこでダイアックのトリガタイミングを早めるために、コンデンサの容量を小さくすることを考える。コンデンサの蓄電容量が現在の0.1uFよりも小さくなれば、抵抗が大きくても早く電圧が発生するため、トリガタイミングは早くなり、電球は明るくなるという寸法である。むぅ。先日の秋葉では、より大きな容量のコンデンサが必要だと思って0.33uFのコンデンサを買ってきたのに、逆の結果になってしまったぞ。だからちゃんと考えずに買い物をしてはイカンのだ。

しかしココでさらに問題発生である。秋月の調光器の説明書を見たところ、コンデンサの容量が0.047uFを下回るとトライアックがトリガできなくなるという記述があるのである。するとギリギリの0.047uFを使用したとして、果たしてどれくらいまで明るくなるのか? 実際に回路を組む前に実験してみたい気もする。というわけで……

この「図解・わかる電子回路」という本の出番である。以前にも紹介したが、私が購入した電子工作に関する唯一の参考書籍だ。そして、この134ページには、トライアックのトリガタイミングをシミュレーションにより求めるためのプログラムが掲載されているのである。これを入力して抵抗値とコンデンサの容量がトリガタイミングに及ぼす影響を概ね把握するばいいのである。

んが、このコードにも問題がある。イニシエのNEC系BASICで書かれているっぽいのだが、悪いコードの見本市のようなコードなのである。ハナモゲラな変数名、ムチャクチャな変数の影響範囲、当然のようにGOTO文やフラグも使っている。確かに10年前の本ではあるが、10年前のNEC系BASICってこんなにヒドいモンだったのか? 18年前に登場したX68k用のX-BASICは相当エレガントに記述できたぞ。まぁ、なにしろ典型的なBASICのスパゲティコードなのである。

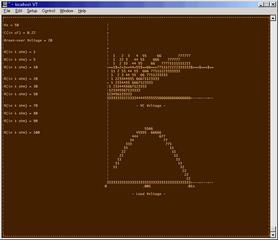

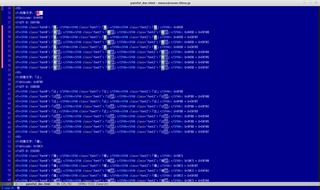

とりあえず、Rubyに書き直しながら内容を理解するコトにする。が、最初にグラフィックの扱いをどうするか決めねばならない。順当な線だとRuby/tkを使うのだろうが、プログラミングが面倒だ。そこで今回はそんなに精度が必要ないコトだし、curseライブラリを使うことにした。curseはいわゆるテキストで擬似ウィンドウを表現するモノで、以前のcccdctみたいに仕上げるということである。なに、イザとなれば端末のフォントを小さくしてウィンドウをいっぱいに広げれば精度は上がるだろう。

まずは、BASICのグラフィック描画コマンドのLINEやPSET、テキスト表示コマンドのLOCATEとPRINTをエミュレートするクラス「LegacyGraphics.rb」を作る。これを作っておけば、本に掲載されているコードを概ねベタ打ちできるという寸法である。で、ほぼベタ打ちしたのがメイン側の「acAdjusterDesign.rb」だ……が、しかしッ!! 誤植はあるわ、バグはあるわ……。結局、ほとんど完全にコードを理解するまでマトモに動かなかった。できるだけモトのBASICの雰囲気を残しつつ、バグの部分もそのままコメントに残しておいたので、興味のある人はノゾいてみてほしい。

というワケで実行結果である。元のプログラムでは抵抗値の違いによるトリガタイミングの違いを、色で表現していたが、curseでは色の扱いが面倒なので数字で表現してみた。上がコンデンサの電圧の上昇グラフで、下がトリガタイミングのグラフである。上記の実行結果は、本に掲載されている設定値、50Hz、0.22uF、ブレークオーバ20Vでの計算値だが、どうやら本の実行例と同じような図が得られたコトから、プログラムは正しく動作しているようである。以上の結果を踏まえ、上記のCdSによる制御のシミュレーションをしてみたが……やはり抵抗値が高すぎるために、どうしてもトリガタイミングが早くならず、50%程度の明るさしか出なさそうな感じである。むー、どうしようか。もう少し無理したセッティングにするか……。

2006-03-09(Thu) ひさびさTOEIC

今日は朝からTOEICを受験するのである。ありがたいことに、会社でタダで受けられる。オイラは学生時代は勉強が大キライであったが、大人になってから好きになった……というか、大人になってからは興味のあることだけ勉強すればいいんだから、そりゃ、好きになるはずだよな。まぁ、興味のあることだけやっていればイイという幸せな職場を選ぶコトができたというオイラも相当な幸運なのだろうが。

学生時代は英語がキライだった。英語の文章を読むと熱が出てきたほどだ。だが、飛行機の免許を取ろうと思いついてから英語が好きになった。気がつくと飛行機の免許は頓挫していたが、英語は好きなままだった。そんでもって、腕試しに受けたTOEICは楽しかった。現在のスコアは635点。実際にはサッパリしゃべれないので、自分に635点の価値があるとは思わないが、だが、特別にテスト対策としてコツを仕込むのは反則ではない。というか、テストなんてそんなモンである。

しかし、タダで受けられると思うと、気合が入らない……というか、オイラは自費で受けるときでも、あまりテスト勉強に気合を入れたことがない。普段から勉強するともなく、何事にも興味を持っておけばどうにかなるものだ……ただ、TOEICの場合には絶妙の「間」の取り方が、圧倒的なテスト対策のコツになるので、それだけは思い出しておかなければならない。

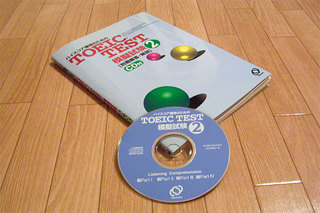

などとエラそうなコトを書きつつ、やることはといえば、朝起きてから試験問題を探すてーたらく。数年前に買った模擬試験……あった!! 当然ながらCD付きのヤツである。それをカバンに放り込んで、電車に飛び乗る。オイラは通勤で電車に1時間乗るので、その間に一発模擬試験をしておくのである。気が付けば、一夜漬けにすらなってない……我ながら心配になってきた……が、英語なんて一朝一夕に上達するものではないから、間違ってないはず……と、自分を正当化しつつ、ノートPCにCDを放り込み、模擬試験開始。

まずはパートI。写真に適合する英語音声を当てる問題……以前よりヒアリング力が落ちているような気もするが、80%は取れただろう……というか「間」の取り方の練習なので、答え合わせはしない。する時間もないし。

次はパートIII。これが一番「間」が大事な問題だ。説明を聞いて文章の選択肢から選ぶのだが、会話を聞いてから文章の選択肢から選んでいてはダメ。文章の選択肢をチェックしてから会話を聞き、聞き終わった直後に回答して、次の問題の選択肢をチェックするのがコツだ。これが意外と難しく、一瞬の迷いを起こすと、ドミノ式に後続の問題を犠牲にしてしまう。これは練習しなければ。

……ヒアリングはパートIIで少し崩れたが、まぁ、悪くない感じ。リーディングは、さすがに日頃から英文を読むことが多いので、パートVIIの長文問題はほぼ完璧。で、いつものようにパートV、パートVIは流す。こんなチマチマしたコトわかるか!! 心の中でサイコロを転がして、終了!!

どーだろーなー……数年ぶりの受験ではあるが、できれば自己ベストの635点を超えたいと思いつつも、そこまでの手ごたえもなく……だが、特別ダメだったとも思えないし、600点を越えればヨシとするトコロかな。

ところで、このTOEICという試験、なんでもリニューアルされるらしい。一部では、慣れた試験で点を取っておこうと、駆け込み受験が目立つなどという現象がニュースにも取り上げられていた。一体どんな風に変わるというんだろう? ちょっと公式サイトで調べてみることにした……。

……なるほど……しかし、そんなに大きな変化でもない感じ。まずは、パートIの写真の問題が10問と半分に減っている。こいつは点の取りどころだったから若干不利か。パートIIは変化なし。一方で、パートIII、パートIVは問題用紙に書いてあったのみだった選択肢が発音されるようになり、パートIIIもパートIVのように複数の問題が連続する形式になるらしい。

一方で、リーディングは大変化だ。なんと言ってもパートVIの誤文訂正がなくなった。あの問題はとてもうっとおしくヤル気ゼロだったのでこれは猛烈に歓迎だ。でもって、パートV、パートVIとも穴埋め問題になった。パートVが短文の穴埋め、パートVIが長文の穴埋めという位置づけだが、内容に大きな変化はなさそう。やはり、happy, happily, happiness, happiestみたいな選択肢から選ぶもの。個人的には得意ではないが、以前のパートVIよりマシだ。ちょっとは勉強をする気になる。

で、なんといっても、得点の取りどころであるパートVII。以前は長文を読んで2個か3個の問いに答える問題が15個くらいあったが、今回は関連のある2つの文書(メールの往信と返信とか)について答える問題形式が追加になり、各4つの問いに答えるようだ。問題の総数も増えているし、文書なんてのは長いほうがヒントが多いとも考えられ、オイラにとってはコッチの変更も大歓迎。

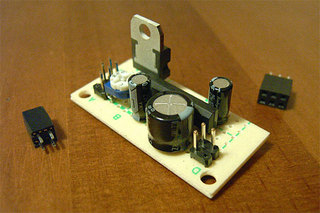

2008-03-09(Sun) 小さなアンプ回路完成

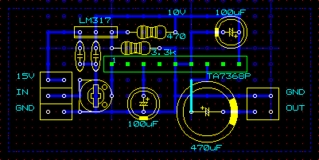

今度は、蚊の鳴くようなゲルマニウムラジオの音声出力を、スピーカに出力するためのアンプ回路を作る。といっても、先日、試験したTA7368を素で使うだけの回路だ。

2020-03-09(Mon) 痛い字……もとい、異体字含有文書ジェネレータ

一口に文字情報といっても、バイト列として右から左へ渡すだけのアプリ(例えばsendmail)にとっては、対応もクソもないし、画面に表示、検索、編集までするアプリ(例えばウェブブラウザ)にとなると、使っているフォントが対応しているかどうかという問題にまで飛び火する。とはいえ、大概Linuxはサーバとして使われるのでフォントまでは関係せず、対応の可否は「アプリの文字情報の扱い方次第」ということになる。しかしながら「文字の仕組みについて何もわかっていない人」にそれを言っても何も進まないので……まぁ、適当にそれっぽい回答をして終わらせることになるのだ。

それはさておき、Unicodeは絵文字を入れだしてから、世界的な大喜利が始まったみたいになっていて、目が離せない。そろそろ、各企業のロゴを入れてやるから金払え、というビジネスをやりだしそうでワクワクが止まらない。

・字の示す意味は同じであるが、字形(デザイン)だけ違う字

・文字列検索などでは、区別されないべき

・当該の文字コードの直後に「字形選択子」を記述することで表現

・字形選択子という存在自体はUnicodeで規定する、が

・字形選択子の各々にどんな字型を割り当てるかは各国で適当に決めな

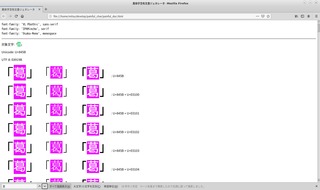

・最近のLinuxでは対応しているアプリ/フォントが増えているとはいえ、意図的に表示させなければ、それが表示されていることを確認することも難しいわけで、その表示方法を体感する意味でも、異体字を含む文書を生成するツールを自作してみた。名付けて「異体字含有文書ジェネレータ」。実行すると、指定する異体字のカタログライクなHTMLファイルを出力するというもの。

あとは、それを各アプリで読んでみればいい。対応しているFedora31のFirefox71ではこんな表示になる。左の列以外は字形に差がないが、これはフォントが対応していないということである。標準のVLゴシックはかなり対応している反面、古いmacからぶっこ抜いたOsakaが対応していないのは当然として、最新のIPAM-incho(ipa-mincho-fonts-003.03-15)が対応してないのは割と意外。

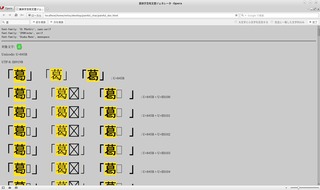

emacsは対応しているとのことだがこんな表示になる。ない文字は「ない」ことをと明示する方針というか、字形選択子の部分だけコピペすることもできるようだ。これでも、文字列検索で同一視する動作は行われる。

というわけで、意外と「異体字」を扱う仕組みは整備されいてる印象である。というわけで、一番の受益者であろう「葛……」もとい「葛󠄁飾区」のサイトに行ってみる。なるほど。ちゃんと「人」が入っている字だな……って「ヒ」の字も混在しているぞ? まさか「人」が入っている字は画像中だけ? ……ていうか、わたしの予想に反して、この「葛」と「葛󠄁」が同じに見えていないでしょうね?

$ wget -O - http://www.city.katsushika.lg.jp/ | od -t x1z | grep f3しかし、どうにも釈然としないのが、むしろ一般的すぎる異体字の扱いである。「髙(はしご高)」「﨑(立つ崎)」「𠮷(土吉)」など。なんでこれらは「異体字」扱いされず、異なる文字コードを振られてしまっているのだろうか。高橋さんも、髙橋さんも、宮崎あおいも、宮﨑あおいも、吉野家も、𠮷野家も、区別なく検索されるべきだよね。

つうわけで、スクリプトとその出力結果(html)を置いておく。各自の環境、ブラウザ、アプリでアクセスするなどし、この先は君の目で確かめてくれ!

2025-03-09(Sun) ついにデビューのチャンスが!

自分はガンダムよりも断然マクロス派。映画の「愛・おぼえていますか」に衝撃を受けて以降、人生に少なくない割合の影響が出ている。ん? でも、期間限定チャンネルなの? ……ふーん……と、数日後にその理由に気づいた。「『新マクロス』超時空歌姫オーディション2025」だとぉ!? そのタイアップだったんかい。

次の新作はサンライズと組んで、というのは知っていたが、遂に新歌姫の募集にまでこぎつけたんだなぁ。今回はオーディション用に新曲が用意されているらしい。「アイ to アイ」とな。仮歌なんてのも公開されている。仮歌、なんて仕事があるってことも、ヴォーカル修行を始めてから知ったのだが、それを聴くのは初めてだな……。

最近、自分に「初めて聴いた」時に「グッ」とくるか、こないか、という評価ポイントがあることに気づいた(まぁ、何回か聴いてから好きになることもあるが)、ワルキューレの3枚目とかには、ほとんどそれがなかった。FireBomberの新譜にも、だ。単なる好みなのかもしれないが、自分の中には明らかな差がある。

しかも、歴代の歌姫がデモするという企画も熱すぎる。らしさ全開の鈴木みのりも、全開で絞り出してくるMay'nも圧巻。福山芳樹は何してんだ、と思ったら、来週のお楽しみなんかいッ! いや、これは、オレも歌ってみたいッ! ……って思ったら、既にJOY SOUNDで歌えるようになってんのか。うぉぉ、歌うぜぇ。まずは、聴き込んで覚えるぜぇ。そして出撃ッ!

20回くらい歌ったが、これは難度が高い。キーは-5だが、男性としては高目だ。最初のオクターブジャンプ、一気に低めから入って再ジャンプ、サビは高音が連続するし、畳み掛ける様に速くて休む場所も少ない。ピッチも採りにくいところが多い。んが、楽しい。実に挑み甲斐ある曲だ。

オーディション用に公開しているのだから「うたスキ動画」にアップしてそのまま応募できるのかと思ったら、録画はできないようだ。なんでや? なので、その場で適当にiPhoneで録画してみた。オレの歌を聴けぇ!