SVX日記

2004-05-29(Sat) 群馬のドイツ村へ

本日は朝から群馬のドイツ村へ向かう。松戸でカミさんの兄さんを乗せ、3人で外環道を大泉方面に走る。すると、戸田西ICあたりから、黒いSVXが左からスッと合流するではないか!! 妙に意識しながら、抜きつ抜かれつ関越の東松山あたりまでランデブー走行。自分で乗るのはもちろん、走っているSVXを観るのもいいもんですな〜。

さして大きな渋滞もなくドイツ村に到着。この好天の土曜日にちょっと空き過ぎでは、と心配になったが、とりあえず今日の一番の目的のゾーブに乗って坂を転がり落ちる。かなり楽しい!! 2回も乗ってしまう。

帰りはカミさんのリクエストで佐野のプレミアムアウトレットへ寄る。特に買うものはなかったのだが、リーボックの店を発見したので入ってみた。え? 気に入って今までに4足以上履きツブしてきたDMXウォーキングシューズが半額!? え? 2足買うと2足目はさらに半額ッ!? というわけで、今履いているボロとまったく同じモデル「レインウォーカーII」を2足買い足してしまった。軽く1.5万は浮いた計算。DMXのクッション性能を試したことのない人はぜひ試して欲しい。わしゃ、一生この靴を履きつづけてもいいと思っているほど惚れ込んでいる。雲の上を歩いている気分を味わえること間違いなしである。

| 本日のデータ | ||

|---|---|---|

| 走行 | +347.7km | 50,693km |

| 高速 | 三郷→(外環) | \500 |

| →(関越)→伊勢崎 | \2,900 | |

| 佐野藤岡→(東北)→浦和 | \1,600 | |

| その他 | ゾーブ x 2 | \1,400 |

| リーボック レインウォーカーII DMX x 2 | \9,135 | |

| 備考 | 足(ガス)代はかかったが、それ以上に足(靴)代が浮く | |

2005-05-29(Sun) 低レベルアルミ加工講座

今日は天気がいい。天気がいいからカミさんと散歩に出かける。近所に道の駅があるので、そこまで歩く。近所ではあるが、歩く道を変えれば、また新しい発見がある。散歩の時は、車の時より視点が高い。ほんの少しの違いだが、モノの見え方がかなり違う。当然ながら速度も遅いからより多くのモノが目に入る。で、それについてコメントする時間にも余裕がある。別にどっちがよいとかでなく、散歩には散歩のよさがあるってコト。

道の駅でコーヒーを飲んで帰る。いつもと違う道を通って帰ろうとしたら、住宅地に迷い込んだ。かなり立派な住宅が多い。この辺は高級住宅街だったのか。傾斜地ではあるが、傾斜地ゆえに日当たりには有利だ。確かにイイトコだよなぁ……と、思いつつ歩いていたら、妙な植物が植わっているのを発見。昔こーゆー形をした、コップ洗うタワシってなかったっけ? 自然の植物とは思えん造形だよなぁ。

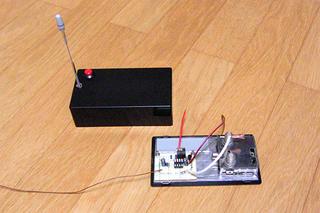

散歩の帰りに100円ショップで金属板とアンテナを探す。どちらも、現在製作中のVHFトランスミッタに使用するモノ。100円ショップに金属板やアンテナが売っているワケはないが、アルミホイルとラジオとしてなら売っている可能性がある。残念なことにラジオは売っていなかったが、金属板として使うのにちょうどよい「油カン受皿」というアイテムを発見、購入する。

金属板はVHFトランスミッタに使うプラケースの内張りにして、電磁波のシールドを行うためのモノだ。最初からアルミケースを買ってもよいのだが、やっぱり金属加工ってちょっと敷居が高そうだし、値段も高そうだしね……と、ビンボーくさいコトをツブやきつつ、アルミをジョキジョキ。定規をヘラ代わりにして、アルミを平坦に伸ばし、両面テープを貼り付け、プラケースのフタに貼り付ける。うん、なかなかイイ仕上がりじゃん。

残ったアルミも平坦に伸ばす。コッチはケースの本体部分の内張りにするのだ。しかし、なんともサイズがちょうどよい。「油カン受皿」は2枚入りなのだが、1枚でちょうど内張りを仕上げられそうだ。残りの1枚は2号機の時に使うべく取っておこう。

伸ばしたアルミに定規で角を付け、四隅を切り落とし、ケースの凹部分にピッタリとハマり込むように加工する。今度は両面テープをケース側に貼り付け、アルミを慎重かつ大胆にグイグイと押し込んでいく。スッポリと入ったトコロで、ムニムニと両面テープに定着だ。

どうよ、この美しい仕上がりッ!! 何が驚いたって、オイラがイチバン驚いた。こんなにキレイに仕上がるとは思ってもみなかったからである。少々ビビりつつも、穴を空けてある部分をカッターで抜いたら、電磁波シールド付きプラケースの完成である。マサに、ホシミッツッ!! ……であるといえよう。

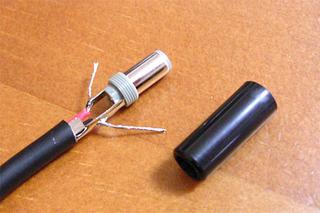

やはり、ビールを2本ほどインストールしながらの作業だと、ノリが違うってモンである。続けて、ACアダプタのプラグを付け替える作業もやってしまおう。このACアダプタは線が3本出ており、+9V、GND、-9Vとなっている。-9Vは使わないので、残りの2本をプラグにハンダ付けすればイイのだが、線が3本もあるため、ちょっとケーブルが太く、プラグのガワの穴を通らない。そこでちょっとリーマで穴を広げ、プラグのガワの穴を通るように加工しつつ、ケーブルをプラグのガワに通すのを忘れつつ、ハンダ付けを完了……オレってくそバカじゃんッ!! やはり、ビールを2本ほどインストールしながらの作業だと、ノリだけは違う……作業をやり直す。

次にケースにPHSのアンテナを取り付けるタメの穴を空け、アンテナを取り付ける。また、皿ネジ2本を底から通し、アンプ基板を固定、各部品を仮組みしてみる。部品の配置もなかなかウマい感じ。アンプ基板の奥にスペースがあるので、そこにオモリもくっつけてみる。RFモジュレータと合わせて、なかなかの重量感、重量バランスだ。イイじゃん、イイじゃん。

ついでにアンプ基板にも若干の修正を加える。謎の回路のトランジスタのベースへの接続に制限抵抗を入れるのを忘れて(ヤベェ)いたので、ムリヤリ基板の裏に10kをくっつけつつ、9Vのレギュレータを取り外す……というのも、ACアダプタに9Vのモノを使うコトになったからである。アンプICにACアダプタから直接電源供給するというのは若干不安があるが、安定化タイプのACアダプタであるから大丈夫であろう。よっしゃ。フタの上に部品を載せたダケの状態ではあるが、もう一度、動作テストをしておこう。

ガーン、動かん……なんで? 大きな変更は加えていないハズなのに、先日の状況が再現できない。ぜんぜん電波が飛んでいないっぽい感じだ。ナニかヤバいコトをやっちまったのか? まさかアンプICが壊れたんじゃないだろうな。高いんだぞ、アレ。やっぱACアダプタからの9V直接供給がマズかったのだろうか? RFモジュレータからの出力を直接テレビのアンテナ線に接続すれば、絵は出るからモジュレータが生きているコトは間違いないのだが……ま、いーや。明日、もう一度チェックだ。オヤスミ。

2006-05-29(Mon) キーボードのキーボード化、ソフトの巻

作り始めてすぐ、Rubyでリアルタイムキー入力(ちょっと違うけど)って、どうやってやるの? という疑問にブチ当たった。うーん……今回やりたいコトは、以前にcccdct(wavカッター)で作ったインスタントプレイ機能に極めて近いんだよな。すかさず、オイラ用cvsリポジトリからcccdctをチェックアウトして、内容を確認……ん? cursesライブラリを使うと、$stdin.getcの挙動が変わる!? なんだかよくわからんが、特に必要はないけどcursesライブラリはインクルードしとこうか……うんうん、これこれッ!! キーを叩いたらリアルタイムに反応。これでよし。

あとはキーとサンプルファイルとのテーブルを作りこむだけの単純作業。ただしオイラは「窓使いの憂鬱」を使って、日本語キーボードの上に英語キーボードの定義を被せているので、一部のキーが死んでいる。そこで、チョイチョイとdot.mayuを変更し、死んでいるキーに意味もなく中カッコを割り当てたりする……よっしゃ!! ほとんどのキーが利用できるようになった。キーの入力検出部、完成!!

1 #!/usr/bin/ruby

2

3 require 'curses'

4

5 Curses.init_screen

6

7 winX = Curses.cols - 0

8 winY = Curses.lines - 0

9 win = Curses::Window.new(winY, winX, 0, 0)

10

11 table = Hash[*[ 27, ["Esc",'2cs'],

12 9, ["Tab",'2d'], ?1, ["1", '2ds'],

13 ?q, ["q", '2e'], ?2, ["2", ' '],

14 ?a, ["a", '0gs'], ?w, ["w", '2f'], ?3, ["3", '2fs'],

15 ?z, ["z", '0a'], ?s, ["s", '0as'], ?e, ["e", '2g'], ?4, ["4", '2gs'],

16 ?x, ["x", '0b'], ?d, ["d", ' '], ?r, ["r", '2a'], ?5, ["5", '2as'],

17 ?c, ["c", '1c'], ?f, ["f", '1cs'], ?t, ["t", '2b'], ?6, ["6", ' '],

18 ?v, ["v", '1d'], ?g, ["g", '1ds'], ?y, ["y", '3c'], ?7, ["7", '3cs'],

19 ?b, ["b", '1e'], ?h, ["h", ' '], ?u, ["u", '3d'], ?8, ["8", '3ds'],

20 ?n, ["n", '1f'], ?j, ["j", '1fs'], ?i, ["i", '3e'], ?9, ["9", ' '],

21 ?m, ["m", '1g'], ?k, ["k", '1gs'], ?o, ["o", '3f'], ?0, ["0", '3fs'],

22 ?,, [",", '1a'], ?l, ["l", '1as'], ?p, ["p", '3g'], ?-, ["-", '3gs'],

23 ?., [".", '1b'], ?;, [";", ' '], ?[, ["[", '3a'], ?=, ["=", '3as'],

24 ?/, ["/", '2c'], ?', ["'", '2cs'], ?], ["]", '3b'], ?\\,["\\", ' '],

25 ?{, ["{", '2d'], ?}, ["}", '2ds'], 13, ["Ent",'4c'], 8, ["BS", '4cs']

26 ]]

27

28 loop {

29 key = $stdin.getc

30 p key

31 p table[key]

32 }2021-05-29(Sat) すわ諏訪湖

東京の友人との雑談中、またツーリングしたいねぇ、でも地理的に離れすぎてるよねぇ、真ん中あたりの静岡とかねぇ、そういえばビーナスラインていいよねぇ……って、ビーナスラインて真ん中あたりじゃん! ……という経緯で、諏訪湖で落ち合って一泊、翌日にビーナスラインを走破する、という企画が立ち上がった。

2025-05-29(Thu) NDロードスター 燃料タンクギリギリチャレンジ

……などとググると、走行可能距離が0kmになったので冷や汗かいてスグ給油した、というような記事はたくさん出てくるのだが……いや、まったくそれで正しいのだけれど、自分はだいぶ攻めたことがある。自慢じゃないが。

NDロードスターの整備書を見ると「燃料残量が約9リットル(フューエル・ゲージが2指針表示)のときに、燃料残量警告灯を点灯します」という記述がある。経験上、フューエル・ゲージのゼロ指針表示と、走行可能距離の0km表示は、ほぼ同時。なので、燃料残量警告灯が点灯するのは、そのタイミングよりだいぶ前だ。改めて整備書を見たら「走行可能距離は、燃料残量が6リットルになると0kmを表示」という記述も見つけた。

つまり、残9リットルでオレンジ点灯、残6リットルで0km表示、ということになる。これまで5, 6回、0km表示になってから給油しているが、決まって34リットル以上入る。カタログにはタンク容量は40リットルとあるので、残6リットルで0km表示という記述は正しそうだ。

以前に四国の室戸岬から、徳島市のすぐ手前の小松島市まで、国道55号(ただし南阿波サンライン経由)を走ったことがある。約120km。まるまる四国の右辺とも言えよう。別にギリギリチャレンジをしたかったわけではないが、給油をしそびれて、室戸岬から走り出してほどなく0kmになってしまった。

道路はほとんど信号のない快走路なのだが、ガソリンスタンドもほとんどない。たまにあっても営業してなかったりする。結局、0km表示になってから、100kmくらい走るハメになってしまった。さすがに最後の方はちょっとドキドキしたが。

給油は翌朝。38.02リットル入った。その時の平均燃費は19.20km/l。当該の区間は平均車速50km/h強と極めて快調に走ったので優に20km/lを超えているはず。100km弱を4リットルで走ったと考えると矛盾しない。残りは2リットル前後だったということになるが、そう考えると、まだ余裕があったのだな。

さらにもうひとつ。自分が取り付けているレーダーには、OBD2経由でCAN通信を読む機能があり、それでも燃料残量を知ることができるのだが、こっちは燃料タンク内のフロートが伝えてくる角度情報そのままのようだ。というのも、車の姿勢(主にピッチ)で上下数%をフラフラするからである。